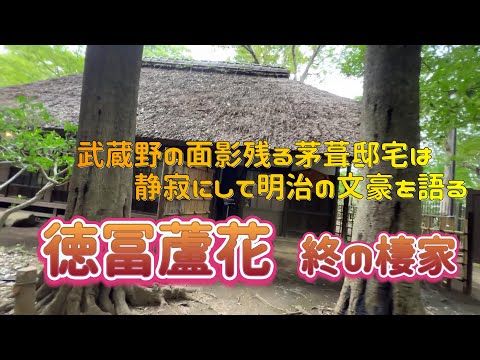

【4K動画】【武蔵野の面影残る茅葺邸宅は静寂の中に明治の文豪を語る~蘆花恒春園】明治の大ベストセラー小説「不如帰」を生んだ徳冨蘆花が晩年20年間を晴耕雨読に過ごした邸宅と墓地が世田谷の地に残る

[音楽] おお。 はい。ここがまさに 特とロ下卓となってますね。 ちょっと自然席をね、置いただけの元素な お墓ですが、確かに 墓と書いてありますね。 [音楽] 今日は京王線のロ下公園駅に降り立ちまし たね。 はい。慶王線に降り立つのは取材としては ちょっとあんまりないんですよね。ここの ところ 千葉県アび子市にあります。手が沼沿いに 明治大正と住んだ文化人、滋賀名古屋だと か 柳胸よなんかを尋ねました。 今日はですね、え、白かバ派とは、ま、 そんなに接点はなかったと言われている ようですが、 小説ほトぎで大変有名になりましたね。え 、徳とロカを尋ねていきたいと思います。 私も若い頃1度読んだことあります。恋愛 小説で、え、当時としては大ヒットしたん ですね。で、その徳とロ家が明治の40年 頃から、あ、20年 ここの ロ下公園があるところに、え、住んだと いうことなんですね。武蔵野の不勢が残っ てると思いますので、ちょっと楽しみです ね。え、住んだと言われる、え、なんかも 残っているそうです。さあ、行ってみ ましょう。もう歩いてもおそらく15分 ぐらいだと思います。 ご覧のように この辺も高級とも行ってもいい住宅地が ずっと並んでるんですよね。 この辺もいいですね。窓会の本当に高級 マンションですね。 [音楽] はい。ここもすごいですね。世田谷文学館 ですね。 あ、こちらはですね、元テナの社長さんが 持っていたらしいんですけども、こういう 風にこう残ってるんですね。これを今は 有料老人ホームになっています。この奥に ね、大きなマンション風の建物があるん ですけど、それが老人ホームですね。ま、 なかなか奥の単位で出さないと入居でき ないと思いますけどね。で、この隣に 世田谷文学館があります。 あ、ここの文学館もいいですね。 [音楽] 寄り道はこれくらいにしまして進み ましょう。 いい街並ですね。 背田は高さ制限があるんでしょうかね。 マンションも低走会のマンションが多い ですね。ま、非常にいいことですよね。 さあ、ありましたね。ここが 徳とロカが20年住んだ邸宅。ま、農園と 言ってもいいんでしょうね。はあ。すごい ですね。 正門を探してからそちらから入りましょう かね。 念のために取材の許可も取っておき ましょう。 いや、いいところですね。 さあ、専門がありましたよ。 ロカコ春炎ですね。 [音楽] さあ、入っていきましょう。 綺麗にお掃除されています。 東京都指定席 特富ロ下 とありますね。これちょっとよく見て いただくと、え、徳とロカの富なんです けれどもウカりではなくて若りなんですよ ね。これはロカがですね、かなりこだわっ た文字だそうですね。 [音楽] 案内版を読んでみましょう。東京都指定 指席徳ロ 徳ロは日後の国足北郡 に代々総省を務めた徳家の三難として明治 に生まれた。名次郎兄は飯一郎 徳祖方ですね。明治31年から翌年にかけ て国民新聞に連載した長編小説 ぎスが明治文学の中でも有数の ベストセラーとなった。 明治40年青山高木町の尺屋から北玉軍 千歳村まここですね。え、春屋のこの地に 転拠したトルストイの資唆を受け自ら美的 100勝と書して成功うの生活を送り、 大正2年6年間の生活記録を ミ水のタバごととして出版。大正7年には 自宅を更新園と名付けた。 昭和2年イカほに病気療用のため展示する が同年9月18日駆けつけた兄祖方と会見 したその夜に満58歳で居した母は旧宅の 東側の臓器林の中にあり母は兄祖方の筆に よる昭和12年ロ下没後10周年に際し 愛子夫婦から建物とその敷地及びロ下の 異品の全てが当時の東京市に寄付され翌年 東京市ロ下公春園として改変した。この はや バイカ消水員 の3等のか吹き家からなりこれらは渡り 廊下によって連結されている。 美的100勝として生きたロ下の20年間 にわる分泌活動の拠点であり、主要な建物 は球体をよくとめている。東京都教育委員 会。はい。こういう風に書いてありますね 。さあ、じゃあ行きましょうか。 案内がありますね。ここにね。現在はここ 入ったところここですね。あ、たくさん ありますね。この辺が 主な見所のとこでしょうかね。この先にも いっぱいありますけれどもね。 今ロカ甲園サービスセンターでの方にね、 え、ご了承いただきました。建物内はです ね、え、アップにして中を撮影はご遠慮 くださいということですね。外側 はオッケーだそうです。さあ、それでは 引きましょうか。この妄想だけもなかなか いいですね。 はい、じゃあ行きましょう。 ここの建物が ロ下記念館ですね。後ほど入ってみ ましょう。 ま、かりの方のように明解にね、え、取材 の条件をお話しいただいた方が本当に ありがたいですよね。ちゃんとルールを 守って撮影、そしてYouTubeに アップをしたいと思います。うわあ、見え てきましたね。ちょっと表示があろうかと 思いますので行ってみましょう。 ほお、かヤになってますね。 [音楽] こちらは修水員というらしいですね。この 建物はロカがカず山にあった古屋を 買い取り一明治44年1月から春にかけて 立直したもので通称屋所員の中あるとは この収水というのはあの例の高徳水のこと ですね。 [音楽] はあいいですね。 ああ、ちゃんと残ってますね。 ああ、 [音楽] ここに収水所員と書いてありますね。 [音楽] いやあ、残っています。残っています。 ちょっと1周回ってみましょうかね。 ま、中はね、映さないようにはいたしたい と思います。おお、 これはトイレでしょうかね。 うわあ、かや吹きもいいですね。 [音楽] これから行きます。それぞれの建物もこう いう風にこう 繋がってるんですね。 こちらは独立してますかね。 [音楽] それでは次の建物に行きましょうか。 こういう風にね、繋がっています。おお。 こちらもお地蔵様がありますね。 [音楽] 伊蔵様が欲しいと言ってたら公衆街道の上 謎を扱う男が煮に乗せてきて庭の3本の影 に南向きにくれた。 まあ確かに南に向いていますね。 こちらが南武です。 お隣の建物もかきなんですが、 壁が洋風ですね。 こっから見るともう完全に和接中になって ますね。へえ、 面白いですね。 ふーん。あ、ガラスを多様してますね。 あは。 [拍手] さあ、これは一体何という建物でしょう? [音楽] [音楽] やっぱりか吹きはいいですね。ちょっと 久しぶりにかや吹きの建物を見させて いただきましたね。 バイカ将軍というんだそうですね。この 建物はロ下が 明治42年に松沢町、北沢に売上があると の情報で早速見に行って手付を渡し 5月30日に全部終了したという風に書か れていますね。はあ。買ってきたんですね 。でね、 このかや吹きとのコントラストがいいです ね。 さあ、そして 次のカオクに行きましょうか。こちらも 建物が繋がっていますね。廊下でね。 おお。 はい。 ここがまさに 徳とロ下卓となってますね。 [音楽] はい。ここにはと [音楽] いう表殺がかかっていますね。 [音楽] 別名と呼んだようですね。僕のうちはでき てまだ10年くらい比較的新しいものだが 不審はお話にならぬそのはずさの矢主なる ものは素情知れぬ捨て後で などと書いてありますね。つまり中古を 購入してこちらに一してきたんじゃない でしょうかね。 ああ、 [音楽] こちらの方から中に入って中をずっとです ね、先ほどの、え、所員からですね、その 先のこの2頭のですね、中を見学ができ ます。ちょっと残念なのは 中の撮影が認められていませんのでね。 残念なんですけども、皆さんはね、是非 ちょっと足を運んでみてください。 この例えば大やの中にはですね、え、 五衛門があったりします。 そしてあちらの所員はですね、え、所員と いうだけあって中に立派な所員作りの部屋 があります。いやあ、なかなか素晴らしい ですよ。 ちょっと重屋をね、1周回ってみましょう かね。あ、こっからも出入り口があるん ですね。 よく残していますね。 おお。 これは何でしょう?井戸だったんでしょう かね。 [音楽] こちらがですね、 五衛モンブロがあった風呂場です。 ゴ衛門の煙突ですね。 う。 [音楽] そして独立して立っているのが愛子夫人の 居宅ですね。 この案内版によりますと、 愛子さんが昭和12年に、え、東京市に ここ全部寄付したんですけれども、その後 ですね、愛子夫婦人が住むための 住居として当時の東京市がこれを進 に書かれていますね。 ま、それでも1年か2年ぐらい済んだと いう風に書いてあります。 ま、昭和の建物という感じがやはりします ね。 こちらも中に入ることはできません。 [音楽] こちらに甲子運園の名の怒りが書いてあり ますね。住まの画名が欲しくなったので私 の新春が出た大正7年に公春と命名したと いう風に書いてありますね。え、台湾の 南タに公春という知名があって、ま、それ にちんだでしょうかね。永久に若いという 意味を込めてるそうですね。 それでは最後にロカの墓 を訪ねて お参りをして帰りたいと思います。 [音楽] あ、こちらでしょうかね。 ま、公園の中にね、え、墓地を設ける なんて、ま、なかなかできることではあり ませんね。はい。ありましたよ。 徳とけ次郎母子本名ですね。け次郎はこの 墓に眠る人は徳と拳郎と言い豪をロカと 消した。 そしてこちらが妻の徳子 母星母星。ここに葬られているのはロカ徳 健二次郎の夫人愛子であると。 ちょっと自然席をね、置いただけの感祖な 墓ですが、確かに 墓と書いてありますね。 [音楽] この公園の一角にはご覧のように一般の 墓地もね、ありますので 、元々墓地もあったんでしょうね。です から抵抗なくここに 墓地を作ることができたんじゃないかなと 思いますが、ロ下の 敷地の隣には 墓地があったんですね。 カや共同墓地ロ下がこのように書いてある んですね。え、彼は勝やの墓森である。彼 が家の1番近い隣は墓場である。門から ただ30歩。南へると早速墓地だ。誰が 命じたものでもない。誰に頼まれたもので もないが、家の市が彼を春やの墓森にした ですから敷地の中に墓を設けたんでしょう ね。 納得が行きました。 はい。これが大体全体感ですね。背田区 ですから静寂に包まれていますね。 ちょっと蚊が多いんですけどね。 はあ。いやいや、スプレーもちょっとね、 聞き目があんまりないすね。はい、 ありがとうございました。皆さんいかが でしたか? 是非皆さん来てみてください。 ご案内したようにもう駅からも歩いてすぐ ですしね。これから 秋になってくると紅葉がこの公園は綺麗だ と思います。 いやあ、 歴史的な建物はいいですね。こういう ところに住んでるとやっぱりいい小説も かけるんでしょうね。 マンションじゃちょっとかけませんかね。 はい。 ま、冗談は里置きこのロ下記念館によって 帰りたいと思います。 それではまたお会いしましょう。 [音楽]

東京都世田谷区の静寂な高級住宅地の一角に広がる「蘆花恒春園(ろかこうしゅんえん)」は、明治・大正期を代表する小説家、徳冨蘆花が晩年の20年余を過ごした旧居と庭園をもとに整備された都立公園です。

園内には、蘆花が夫人と暮らした住居や書斎、ゆかりの品が残され、彼の質素で自然を愛した生活ぶりを偲ぶことができます。また、園内の雑木林の中には蘆花夫妻の墓もあり、今も多くの人々が訪れます。緑豊かな敷地には、季節ごとの花や木々が美しく映え、文学的な歴史と自然が調和する空間として親しまれています。世田谷の住宅街にありながら、武蔵野の風情を多く残し、訪れると静けさに包まれ、まるで時を超えて蘆花の思想に触れるようなひとときを味わえる公園です。

★この動画は施設のルールに沿って撮影編集を行っています。視聴者の皆さんに施設の魅力を伝えることで、歴史的建造物の保存維持の一助になればと思い、自己責任で行っています。

施設によっては取材に一定のルールがありますので、管理者にお問合せいただくことをお勧めします。なお、当チャンネルはあくまで個人の趣味に基づくもので、収益化はおこなっておりません。

蘆花恒春園の公式サイトはコチラ

https://www.tokyo-park.or.jp/park/rokakoshun-en/index.html

【BGM】

filmora

【撮影機材】

iPhone13 Pro Max

#古民家

#蘆花恒春園

#大正ロマン

3 Comments

初めて知りました。行ってみたいと思います。

私もぜひ、これから涼しくなったら行きたいと思いました〜!

いつもワクワクするアップをありがとうございます😊👏✨

今回も配信どうもありがとうございます。知らない場所ばかりで、毎回興味深く拝見しております。今回は内部が撮影できなくて、本当に残念でした。