はらぺこライターの旅人間です。先日、石川県羽咋市の地名の由来を探る記事で「羽咋神社」を紹介しました。そこでは、この地域に“怪鳥”が現れたという昔話に、「滝崎の森に大毒鳥が出現し、住民を苦しめた」と伝えられていることに触れた。

その具体的な説明が羽咋七塚の一つ、「水犬塚(三犬塚・薬師塚)」の案内板に記されているので、今回はそこに焦点を当ててお伝えしたい。

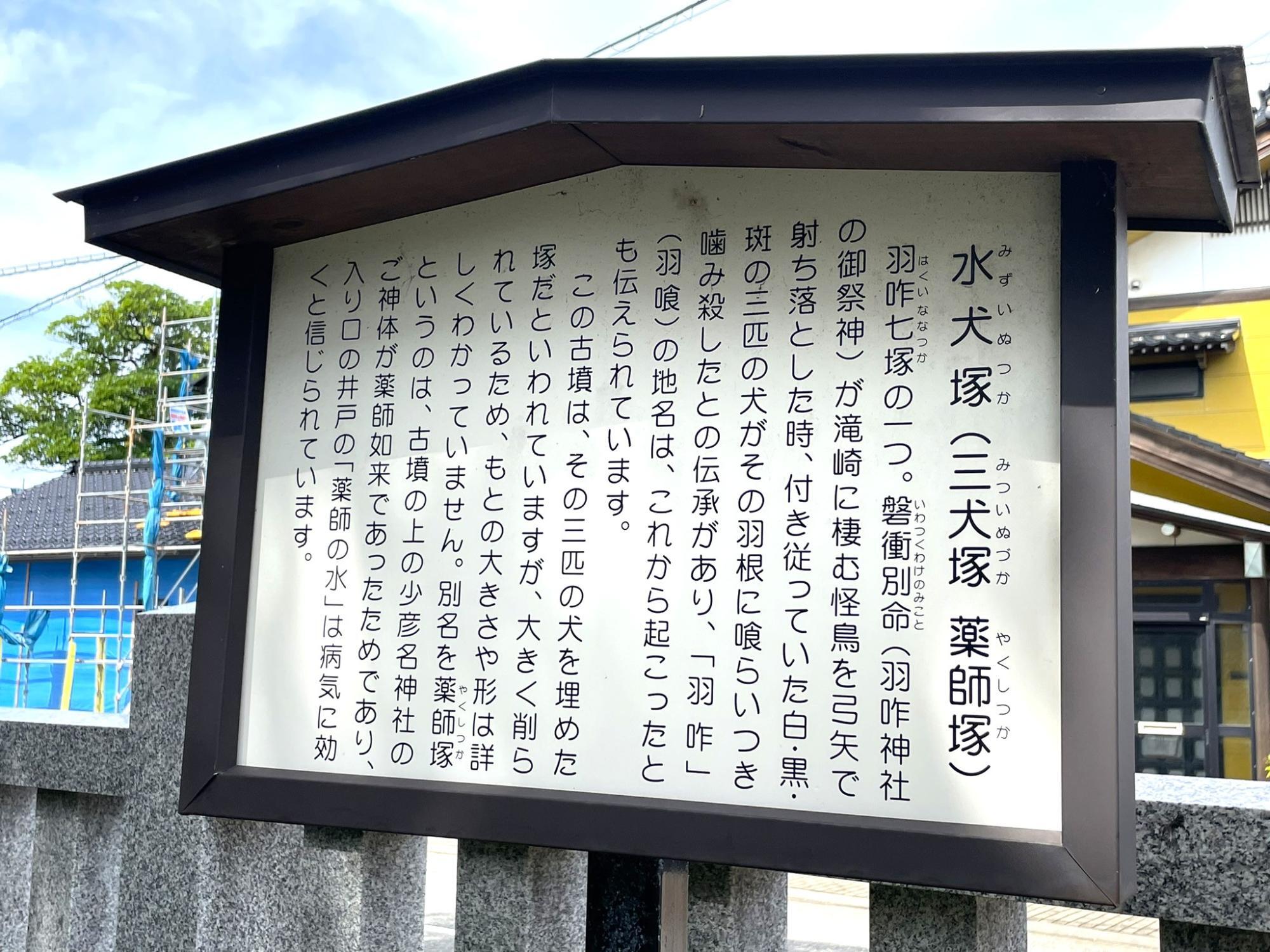

まずは境内にある看板を見てみると、地名の由来が詳しく書かれています。

水犬塚(三犬塚・薬師塚)

羽咋七塚の一つ。磐衝別命(羽咋神社の御祭神)が滝崎に棲む怪鳥を弓矢で射ち落とした時、付き従っていた白・黒・斑の三匹の犬がその羽根に喰らいつき噛み殺したとの伝承があり、「羽咋(羽喰)」の地名は、これから起こったと伝えられています。

この古墳は、その三匹の犬を埋めた塚だといわれていますが、大きく削られているため、もとの大きさや形は詳しくわかっていません。別名を薬師塚というのは、古墳の上の少彦名神社のご神体が薬師如来であったためです。また、入り口の井戸の「薬師水」は病気に効くと信じられてきました。

三匹の犬が怪鳥の羽根に喰らいつき噛み殺したとの伝承で、要するに、そこから「羽を喰う」となり、「羽喰(はくい)」から「羽咋」という地名が生まれたそうだ。

もちろん諸説はあり、例えば「羽咋七塚」についてウィキペディアで調べてみると、次のように書かれている。

領民を苦しめる怪鳥を磐衝別命が射落とし、三犬が噛み殺したと伝えられる(「羽咋」の地名の由来)

とある一方で、

ただし『羽咋郡誌』では、気多大社祭神の大国主命が平定のために積んだ矢の羽をねずみが食べたことに由来する、としている

このようにも書かれている。

引用:「羽咋七塚」についてウィキペディア(外部リンク)

これを見た時、面白いなぁ~と感じたのは、ここが少名彦名神社という点です。

諸説様々だが、少彦名命(すくなひこなのみこと)と言えば、『古事記』の中で大国主の国造りに深くかかわった神として知られている。

また、少彦名命が能登を平定したという伝承も各所で残されている。

そして、この地に残る犬塚は、怪鳥との死闘の末に力尽きて倒れた犬を葬った場所だと伝えられている。のちに塚の上には少彦名神社が建てられたとある。

要するに、何が言いたいかというと…

羽咋という地名の由来を探ると、私の調べた限りでは二つの説がある。ひとつは磐衝別命(いわつくわけのみこと)と犬が登場し、羽を喰らったという話。もうひとつは大国主命とネズミが登場し、羽を喰らったという話だ。

地名の由来としては、二つは全く異なる内容に思えるが、そこに少彦名命の姿を重ねてみると、不思議なつながりを感じてくる。この犬塚に、大国主命と関係ある少彦名命が登場してくるのか…と。

これはあくまで旅と歴史が好きな一人の視点で、専門的な裏づけは何もない。知らないことも多く、推論や妄想、そして興味が入り交じっているだけの空論に過ぎない。しかし、こうした共通点に出会うたび、街歩きは妙に面白さを増していく。

今回はただ、そのことを書いてみた。やはり昔から伝わる物語には心惹かれる。

<関連記事>

石川県羽咋市の地名は「三匹の犬が怪鳥の羽根に喰らいついた」のが由来!?

<記事を読んで>

記事を読んで「おもしろい視点だったな」と感じていただけたら、フォローしていただけるとうれしいです(スマホは下の「プロフィール」アイコンからどうぞ)。

<お知らせ>

毎週金曜日17時にLINEで「はらぺこライター食べある記」を配信しています。

▼LINEアカウントメディア(外部リンク)

本リンクは「Yahoo!ニュース エキスパート」との取り組みで特別に設置しています。