画像説明, アザラシ型ロボットの「パロ」と交流する特別養護老人ホーム「新とみ」の入居者。「パロ」は「先進的な対話型セラピーロボット」だ

2025年10月28日 16:11

ヘンリー・リッジウェル、BBCニュース・ポーランド語

急増する日本の高齢者人口を、一体誰が支えるのか――。

この問題に、日本社会が頭を悩ませている。

日本政府は9月12日、「老人の日」(同月15日)を前に最新の統計データを公表した。それによると、住民基本台帳にもとづく100歳以上の高齢者の総数は過去最多の9万9763人に達した(老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、9月15日を「老人の日」と定めている)。

「今年度中に100歳に到達または到達する見込みで、老人の日にご存命の人」には、首相からお祝い状と記念品(銀杯)が贈呈される。平均寿命の延伸は、公には称賛される。しかし一方で、日本の急速な高齢化は、政府にとってますます悩ましい問題になっている。

日本は、世界で最も出生率が低い国の一つだ。今の傾向が続けば、やがて高齢者を支える若年層の数も、その介護費用をまかなう税収も足りなくなる。

そんな中、この問題の解決策としてロボットに期待を寄せる声もある。

Play video, “「究極の共生」か、それとも……日本の高齢化と介護ロボットの未来”, 所要時間 3,1003:10動画説明, 「究極の共生」か、それとも……日本の高齢化と介護ロボットの未来

セラピーロボット

東京都中央区にある特別養護老人ホーム「新とみ」はまさに、ロボット活用の展望を試す場となっている。

介護職員が大半の業務を担っていることに変わりはないものの、この施設では、職員と入居者の生活をより楽にするために設計された、ロボット技術や自動化技術が導入されている。

共有ラウンジの隅に置かれた棚には、白やピンクのふわふわで抱き心地の良さそうなアザラシが複数並び、充電ケーブルにつながれている。このアザラシは、触れたり話しかけたりすると反応し、まばたきをしたり、うなづいたりする。やさしい、嬉しそうな鳴き声を発したりもする。

このアザラシ型ロボット「パロ」を開発した日本のメーカーによると、「パロ」は認知症やアルツハイマー病、そのほかの複雑な認知障害を持つ患者に刺激を与えるよう設計された、先進的な対話型ロボットなのだという。

理学療法ゲーム

このホームの理学療法クリニックは、まるでゲームセンターだ。 入居者はデジタルミラーの前に置かれた感圧パッドの上に立ち、金魚を捕まえたり、せっかちな犬を散歩させたりといった課題を、体を優しく動かしながらこなす。

「運動が嫌いな人もたくさんいますので、そういう方がちょっと楽しみながら、少しでも体を動かしてもらう」ことが目的だと、機能訓練士の福島隆央さんは説明する。

複数のロボット機器を使って、入居者の健康状態を細かく観察するためのデータを収集しているという。たとえば、「歩行訓練ロボット」は速度計を備えた高性能な歩行器で、利用者の歩行意欲を高めるように設計されている。

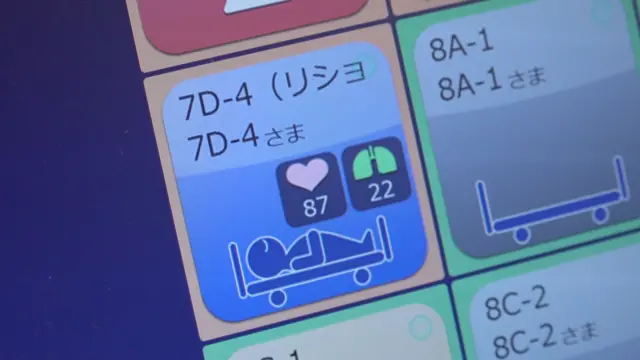

電子モニタリング

入居者の就寝中の様子は電子モニタリングされている。「新とみ」では、ベッドシーツの下に2種類のセンサーパッドを設置している。

一方のセンサーパッドは睡眠パターンや心拍数、呼吸数を検知し、そのデータをメイン・コンピューターに送信する。そのため、夜間は介護職員1人で全入居者の見守りが可能だという。

もう一方のセンサーパッドは、入居者のおむつ交換が必要になると、スマホアプリを通じて介護職員に知らせる。

「排泄(はいせつ)があった時に、スマホやパソコンに通知が行きます。その通知を介護職員が見たら、すぐにおむつ交換ができる(中略)すぐ取り換えることで、利用者様にとっては嫌な時間、気持ち悪い(と感じる)時間が少しでも減ります。これは利用者様のクオリティー・オブ・ライフ(生活の質)の改善に役立ちます」と、「新とみ」のIT技術者の鈴木康祐さんは説明する。

「皮膚病がある方は、おむつに(排泄物が)ずっとたまっている状態はあまり良くありません。なので、(センサーパッドは)皮膚病リスクを下げることにもなります」

画像説明, 電子センサーは入居者の睡眠パターンや心拍数、呼吸数を夜通しモニタリングする

画像説明, 電子センサーは入居者の睡眠パターンや心拍数、呼吸数を夜通しモニタリングする

ロボットにも「魂」が宿る

「新とみ」を運営する社会福祉法人シルヴァーウィングの石川公也理事長は、テクノロジーは今後ますます、高齢者介護で重要な役割を担っていくことになると話す。

「人間には、1人の高齢者の方を24時間見守ることはできない。そういう意味では(介護業務は)非常に、ロボットや機械に向いた仕事だと思っています」

一方で「まだまだ難しい面もある」ものの、「これからの介護は、人とロボットがワーク シェアをして、それぞれ得意な分野で(中略)新しい介護のあり方を構築していく と。 そういう時代が来たのではないか」と、理事長は考えているという。

また、「日本人には物にも魂がある」という考え方があるため、日本ではほかの文化圏よりもロボット技術を受け入れやすい傾向があるのではないかとした。

人型ロボット

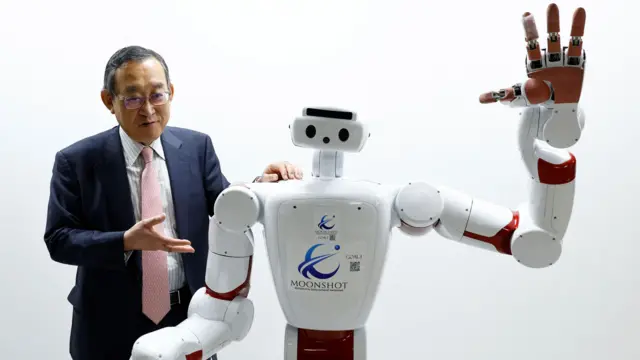

東京の早稲田大学では、次世代の児童介護技術の研究が進められている。「AIREC」(アイレック)は、人を持ち上げたり、靴下をはかせたり、料理や洗濯などの家事をもこなせるよう設計された人型ロボットだ。

AIRECのプロジェクトマネージャーで、2023年度と2024年度に日本ロボット学会会長を務めた早稲田大学理工学術院の菅野重樹教授は、「現在のロボット技術は、人間との交流や、人間を支援することに関してはまだ未成熟」だと指摘する。

菅野教授は、AIRECのようなロボットが今世紀半ばまでに広く普及することを期待している。「病院では医師とともに医療行為を行い、介護施設では単独で、あるいは人間の介護者と協力して働けるようになるでしょう」。

画像提供, Reuters

画像説明, AIRECのプロジェクトマネージャーを務める早稲田大学理工学術院の菅野重樹教授は、AIRECのような人型ロボットが2050年までに広く普及するだろうと考えている

未来の介護はどうなる

一方で、日本のロボット介護革命が大げさに騒ぎ立てられていると考える人もいる。

「ロボットは日本を救わない:高齢者介護の自動化のエスノグラフィー」の著者ジェイムズ・ライトさんは、ロボットの導入によって介護職員の作業時間が増えることが、自分が行った研究で示されたとしている。

「持ち上げ用ロボットを部屋から部屋へ移動させたり、操作したりするのには、(介護職員が)入居者をただ持ち上げるよりも時間がかかることがわかっています。介護施設の入居者にロボットのことを常に説明する必要もあります。ですが、入居者の多くは認知症を患っています」

ロボット技術の進歩は、「私たちが社会としてどのような介護を望むのか」という根本的な問いを突きつけていると、ライトさんは述べた。

「機械がコミュニケーションの大部分や、介護業務のさまざまな側面を担い、人間の介護職員が機械の世話をするだけの未来がやってくるかもしれません。あるいは、機械やロボット、AI(人工知能)が高齢者の自立支援に活用され、介護職員と入居者の社会的交流が促進される未来になるかもしれません」

WACOCA: People, Life, Style.