ニュース

2025.10.21 11:32

藤井 涼(編集部)

鹿児島県で「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」が10月16日に開催された。同カンファレンスは、九州地域における宇宙人材の育成や宇宙ビジネスの裾野拡大を目指して2023年から毎年開催しており、福岡県、北九州市に続き、鹿児島県で第3回目が開催された。過去最多となる500名以上が参加したという。主催は一般社団法人九州みらい共創。

「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」

「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」

カンファレンスでは、鹿児島県知事の塩田康一氏や肝付町の永野和行町長らが挨拶。また、ものづくりやメディア、人材育成などさまざまな切り口で、九州地域の宇宙産業への展望が語られた。

鹿児島県知事の塩田康一氏が挨拶した

鹿児島県知事の塩田康一氏が挨拶した

米Axiom Spaceの宇宙飛行士・最高技術責任者である若田光一氏も講演

米Axiom Spaceの宇宙飛行士・最高技術責任者である若田光一氏も講演

展示エリアも設けられ、衛星向けの地上局アンテナを手がけるエルムや、精密機械加工のYANASE SEIKI、鹿児島大学など、鹿児島県からも多数のブースが出展された。

鹿児島大学は食べるだけで口腔ケアができる生キャラメルのようなスイーツを展示

鹿児島大学は食べるだけで口腔ケアができる生キャラメルのようなスイーツを展示

宇宙業界への参入を検討している鹿児島県の精密機械加工企業YANASE SEIKI

宇宙業界への参入を検討している鹿児島県の精密機械加工企業YANASE SEIKI

「ロケット射場」や「離島」の特徴をどう生かすか

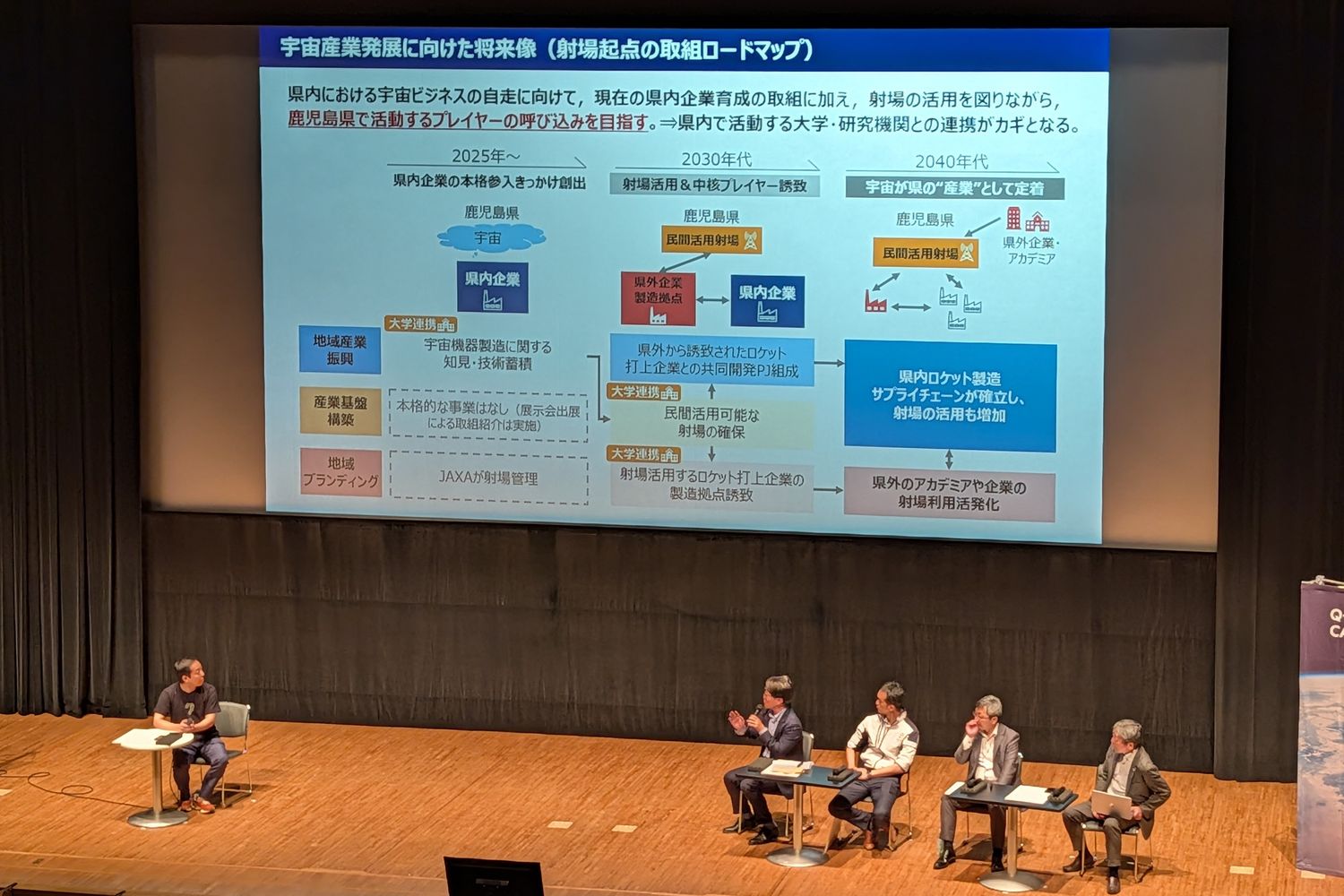

開催地となった鹿児島県は、種子島と内之浦に2つのロケット打ち上げ射場を持つ、まさに“元祖宇宙県”と言える。同県では2022年度より、県内企業の宇宙進出や県外企業の誘致を促すべく、研究開発・実証への補助金や、宇宙企業とのビジネスマッチングの機会などを提供してきたと、鹿児島県 商工労働水産部 部長の北村貴志氏は説明する。

そして、鹿児島県で九州宇宙ビジネスキャラバンが初開催された2025年以降は取り組みをより加速させ、2030年代には射場の活用を図りながら県外からもロケット打ち上げ企業を誘致。2040年代には県内ロケット製造サプライチェーンも確立したいと、射場を有する県ならではの将来像を掲げた。

鹿児島県の宇宙産業発展に向けたロードマップ

鹿児島県の宇宙産業発展に向けたロードマップ

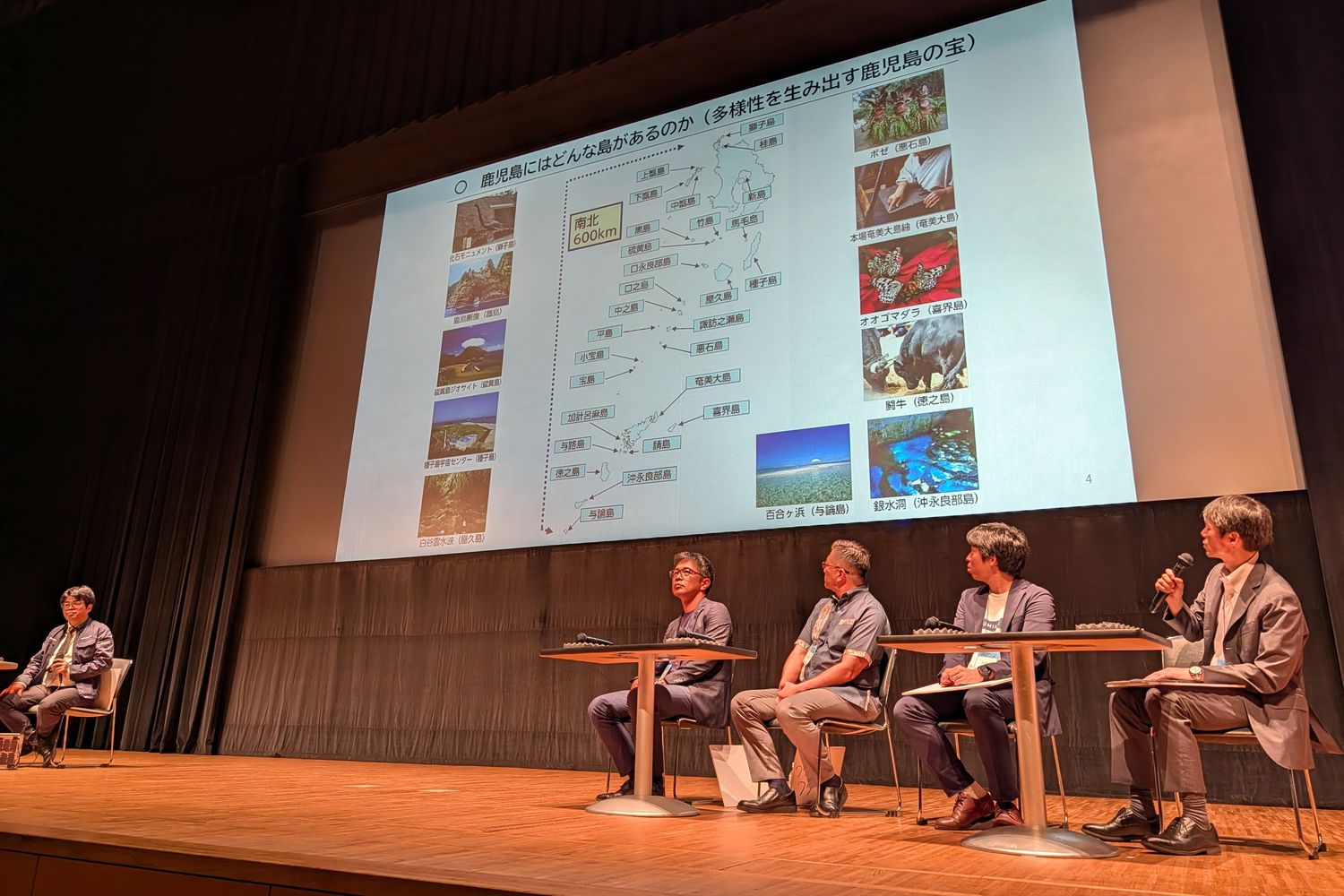

また、鹿児島県内には南北600kmに28もの有人離島があり、全国においても離島面積が最も広いエリアだという。一方で、離島における建設工事などでは通信インフラが整っておらず作業員とのやりとりが非効率だったり、気象によっては船が動かず、物資などが思うように調達できなかったりする課題がある。

鹿児島県には多数の離島がある

鹿児島県には多数の離島がある

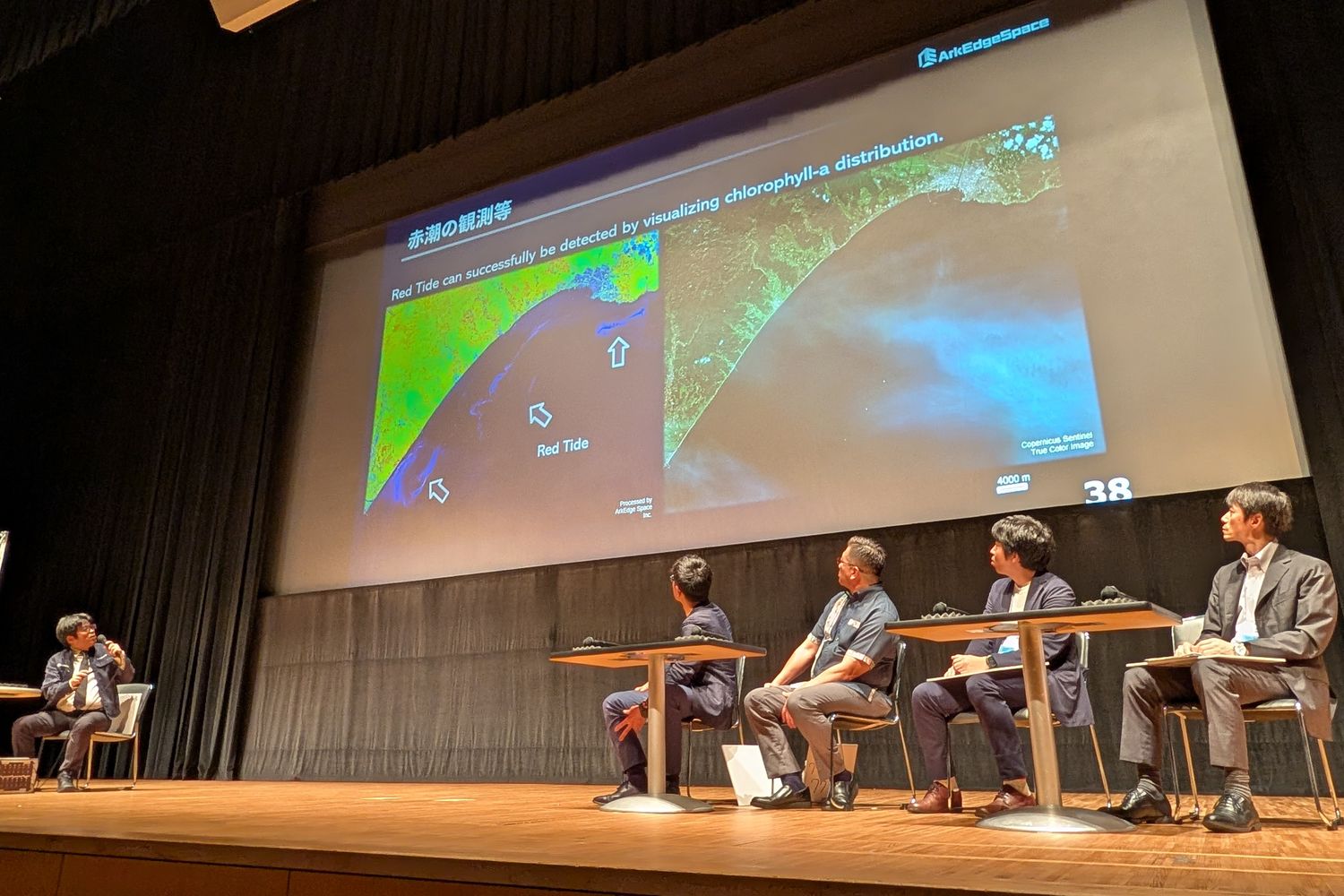

こうした課題の解決策として、海上の船や積荷の状況を広域にわたって把握できる衛星データや、水上ドローンが活用できるのではないかと、アークエッジ・スペース代表取締役CEOの福代孝良氏や、UMIAILE代表取締役の板井亮佑氏は提案した。

なお、アークエッジ・スペースはこれまでも、鹿児島県内で衛星データを活用した森林管理の効率化や気候変動適応型農業の支援などの実証を進めている(10月16日には新たに、環境省「令和7年度(省庁連結型SBIR)環境保全研究費補助金」への採択も発表)。

アークエッジ・スペースは衛星データを活用した鹿児島での取り組みを進める

アークエッジ・スペースは衛星データを活用した鹿児島での取り組みを進める

ホンダ発スタートアップのUMIALEが手がける水上ドローン

ホンダ発スタートアップのUMIALEが手がける水上ドローン

九州発の宇宙スタートアップも続々

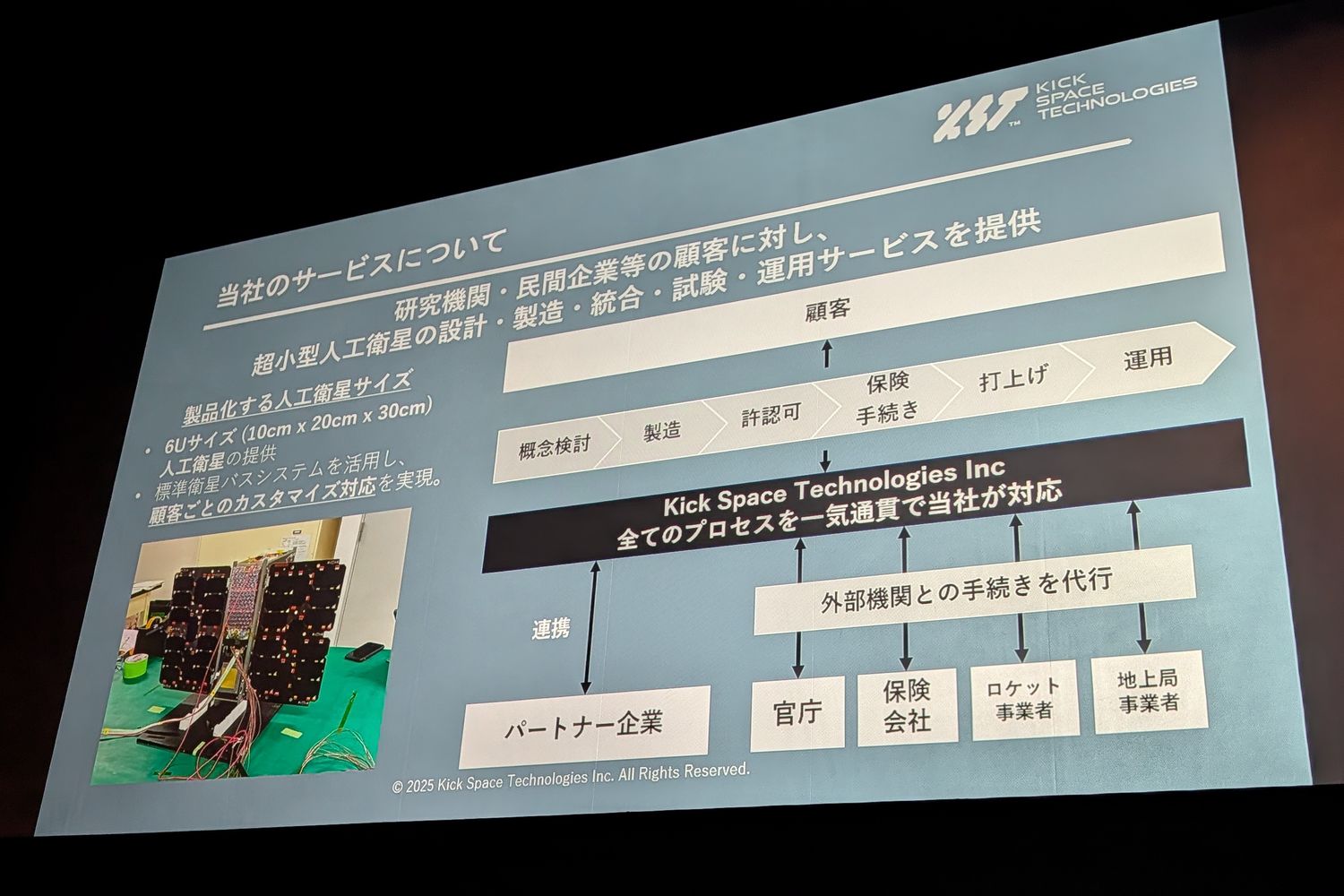

同日には、九州発の宇宙スタートアップによるセッションも設けられた。1社目のKick Space Technologiesは、九州工業大学に在籍していた佐藤凛氏が2025年7月に設立したばかりの衛星スタートアップ。九州工業大学が長年にわたり取り組んできた超小型人工衛星開発の実績を基に、ミッション検討・設計・開発・試験・運用までを一貫して提供するインテグレーションサービスを展開する。また、超小型人工衛星開発のサプライチェーン構築も同時に進めるという。

Kick Space Technologiesの事業概要

Kick Space Technologiesの事業概要

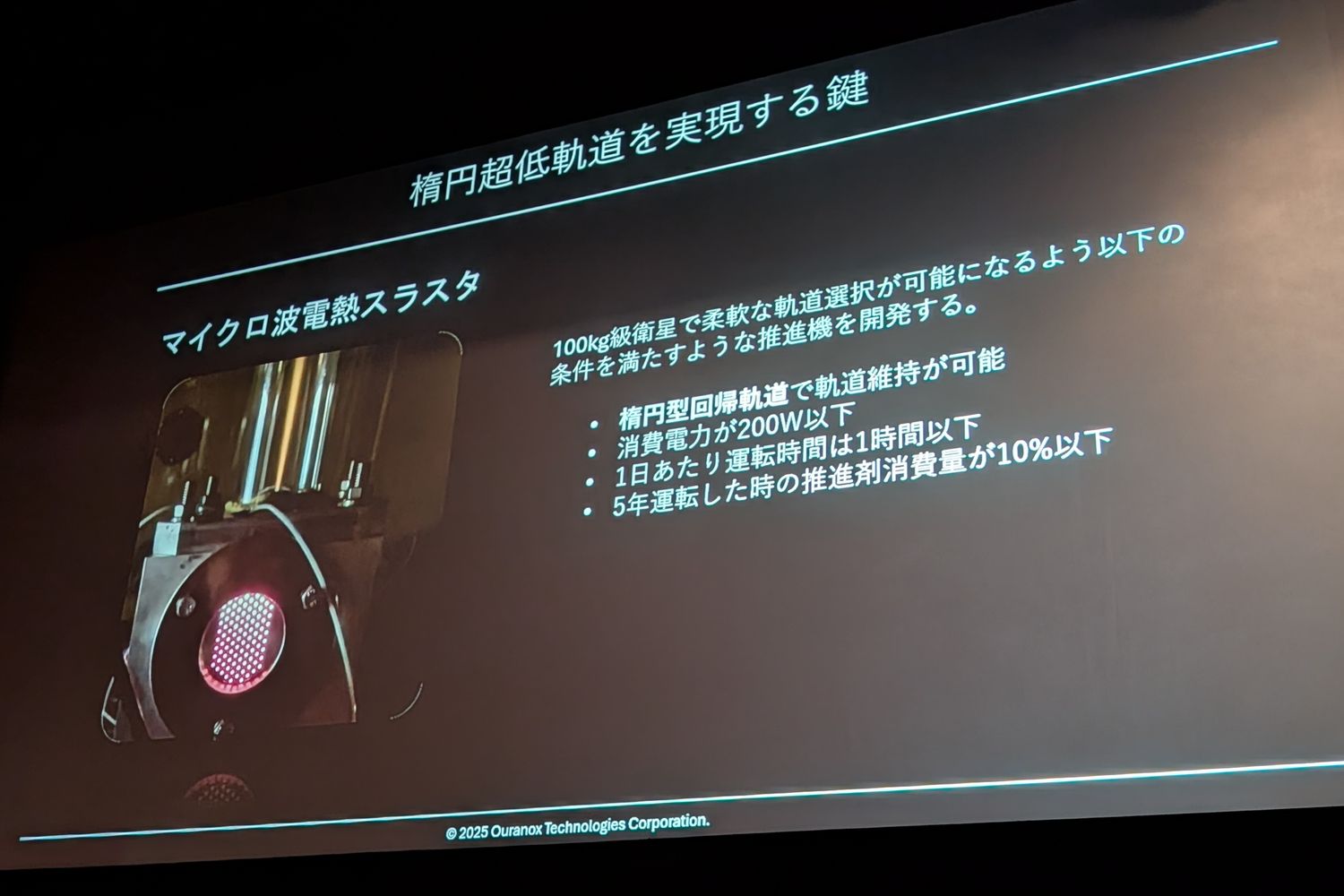

2社目は、2025年6月に設立されたばかりのOuranox Technologies。高度300km以下の“超低軌道”でのビジネス展開を目指して、九州大学出身の小澤翼氏が立ち上げた。楕円型超低軌道における低コストな衛星設計と、高精度な観測を可能にするため、マイクロ波電熱スラスタを開発中だという。

Ouranox Technologiesが開発するマイクロ波電熱スラスタ

Ouranox Technologiesが開発するマイクロ波電熱スラスタ

「食の宝庫」鹿児島発の宇宙×食イベントも

このカンファレンスの前日には、九州・鹿児島の食の未来を宇宙視点で考える前夜祭イベント「KAGOSHIMA Space Food Night」も開かれた。会場には宇宙ビジネスのキーパーソンや鹿児島を代表する食の匠が一堂に会し、未来の宇宙食や地元のソウルフードなどを味わいながら語り合った。

「KAGOSHIMA Space Food Night」の様子

「KAGOSHIMA Space Food Night」の様子

同イベントでは、「未来の宇宙食を想定したハンディイーツ」をテーマに、鹿児島の食材を使って宇宙の課題を解決するさまざまな料理が用意された。たとえば、不二製油は植物素材で本物さながらのエビ味噌つけ麺やいくら丼を、島田屋はチャーシューを使ったソーセージ(チャーセージ)を、また肝付町の楠隼高校は包装にもこだわった鹿児島名産「かるかん饅頭」を参加者たちに振る舞った。

不二製油のエビ味噌つけ麺

不二製油のエビ味噌つけ麺

コーセンは鹿児島のさつまいもを使ったブリュレ風のスイーツを提供

コーセンは鹿児島のさつまいもを使ったブリュレ風のスイーツを提供

肝付町の楠隼高校は、鹿児島名産「かるかん饅頭」や、片手で持てる包装を独自製作した

肝付町の楠隼高校は、鹿児島名産「かるかん饅頭」や、片手で持てる包装を独自製作した

主催者であるSpace Food Lab.取締役の菊池優太氏は、「鹿児島食材を生かした“Handy Eats プロジェクト”の試作品も披露され、地元の方々が自らの事業や地域の可能性について熱心に意見を交わす姿が印象的だった。地域の前向きな熱気を感じながら、この日を出発点に、鹿児島から未来への挑戦を共に進めていきたい」と思いを語った。

WACOCA: People, Life, Style.