中国の辺境には「監視社会」があるという。そこでの生活はどんなものか。上海在住経験を持つライターの西谷格さんは、新疆ウイグル自治区で取材を試みた。そこで出会った一人の青年は、「自由」という言葉を聞いた瞬間、表情を凍りつかせた──。

人権を守りたいのではなく中国を叩きたいだけ?

新疆ウイグル自治区と聞くと、どんなイメージを抱くだろうか? 強制労働や強制収容、監視社会といった恐ろしい世界を想像する人がほとんどではないだろうか。2020〜22年にかけては良品計画、ファーストリテイリング、パナソニックなどの日本企業もたびたびニュースに取り上げられ、新疆綿に関する強制労働の有無が取り沙汰された。だが、欧米や国連からの指摘に対し、中国政府は一貫して「まったくの嘘」と反論し、両者の主張は真っ向から食い違っていた。

同じ頃、日本でもウイグルに関する書籍が多数出版されたが、いずれも新疆から西側社会へと脱出した人々の証言が中心となっており、中国政府への批判がとりわけ厳しく盛り込まれていた。そうした書籍は主に保守派と呼ばれる人々に好まれ、ウイグルに関する話題は必ずと言ってよいほど、中国に対する強い嫌悪感や恐怖心とセットで語られた。

そういう状況を見ながら、私はモヤモヤした感情を抱えていた。日本でウイグル問題に関心のある人々の多くは、ウイグル族の人権を守りたいというより、中国を叩いて気持ちよくなりたいだけのように見えた。「日本もやがてウイグルのようになる」との言説は論理的に飛躍しており、陰謀論じみていた。そして何より、新疆で暮らしているはずの、生身のウイグル族の姿がまったく見えてこなかった。

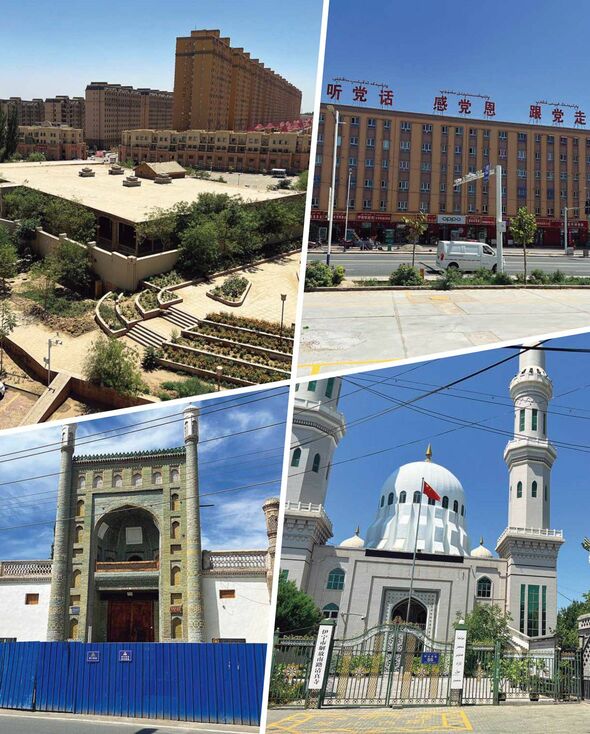

私はかつて中国・上海に6年間住んでいたが、日本と中国は別次元の世界を生きていて、一方が一方の価値観に基づいて何かを主張しても、意思疎通は図れないと感じてきた。両者とも頭でっかちの議論に陥りがちで、現実世界とのギャップが生じることも少なくない。ウイグルに関する言論はその最たるものに見え、もう少し健全な言論空間が必要と思っていた。そして何より、現地の空気に直接触れてみたかった。そして私は23年春、新疆ウイグル自治区を旅行することにした。親中、反中といった浅薄なものの見方からは距離を取り、自由な心持ちで新疆社会を見てやろうと思ったのだ。

WACOCA: People, Life, Style.