英語が大嫌いな息子が英語の本を読むように……イギリス人プロ教師に聞く、選び方のコツとおすすめ本リスト

子どもへの英語教育熱の高まりとともにインターナショナルスクールや海外留学に注目が集まるようになりました。その選択肢のひとつとして人気が高まっているのが、イギリスのボーディングスクールです。

イギリスで学ぶ小中高の留学生、約700名のサポートを行う英系企業、ピッパズ・ガーディアンズのカントリー・マネージャーを務める黒田よりこさんに、ボーディングスクールの最新事情などを教えていただく短期連載。今回は英語になじみのない子どもでも楽しめる初級の英語本を紹介していただきます。

アルファベットすら読めない&書けなかったけど……

子どもの内から湧き上がる自発的な英語の読書習慣は素晴らしいものだとわかっていても、日本語の本ですら子どもに読ませるのは難しい、ましてや英語の本なんてハードルが高すぎる!という声が聞こえてきます。

そこで今回は、アルファベットも読めない&書けなかった息子がどのように英語の本を読むようになったのか、そのきっかけを少しお話ししたいと思います。また、非英語ネイティブの子どもたちのための学習プログラムを開発してきた経験豊かなイギリスの教師におすすめの本も教えていただきましたので、そのリストも読者の方に共有させていただきます。

英語の読書習慣―我が子の場合―英語の楽しさを知るために絵本を読む

私たちの場合は、少し特殊でした。息子は小学1年生の夏に、家庭の事情で中東のアメリカンスクールに転校。そこで英語を使って学校生活を送らなければならなくなりました。生まれてこの方、幼児の英語教育から縁遠かったため、息子はアルファベットもできないままに、英語で学ぶというストレスの多い環境に放り込まれたのでした。

とにかく机の前に座って、単語を覚えたり、フォニックスを訓練したりするのを極度に嫌がり、先生が目を離せば教室から飛び出していく始末。日本語がやっと満足に話せるようになったかと思ったら、いきなり英語の環境になったため、息子はとても戸惑い、英語が嫌いで嫌いで仕方なかったようです。

そこで私が考え出した手段は、英語ができると楽しいことを伝えるために英語の絵本というツールを利用するというものでした。

宗教上の理由から町に図書館がない国で暮らしていたので、本を借りるとしたら学校の図書館のみ。そこで学校に特別に許可をもらい、週に1度、私が絵本を借りに学校に足を運びました。そこから母子共に、英語で読書の旅が始まったように思います。何を意識して、英語の読書習慣を積み上げていったのか、気をつけていた点をいくつかここでご紹介したいと思います。

1.馴染みのあるストーリーを選ぶ

最初の頃は息子が好きだった乗り物系のお話や日本語で読んだことのある本を選ぶようにしていました。例えば、機関車の仕組みを書いた本、「かいじゅうたちのいるところ」や「おさるのジョージ」など。

アニメや映画で見たことがあるお話だと、ストーリーを立体的に捉えやすく、より話の筋を明快に捉えられていたように感じます。お話がわかるから楽しい、だから次が読みたいという良い循環が生み出されました。

2.親も読書に積極的に関わる

親も一緒に本を読む姿勢が大切だと感じています。家に図書館から借りた本があり、親もその本を読んでみる—-そんな姿を見せることで、息子がおのずと本を手に取る時間は増えていきました。

息子が本を読むのを聞いてあげたり、わからない単語を教えてあげたり。もし時間にゆとりがあれば、1行ずつ、親子で交代に本を読んでみるのも良いアイデアです。この方法を長らく続け、日本にいながら親子で英語力を上げた知人もいます。

3.プレッシャーを与えない

一方的に「本を読め、読め」と言うと、子どもは本を読まなくなるのが私の経験です。まずは絵本から初めて、本人が絵本より文字の多いものが読みたいというようになるまで、無理して文字の多い本を読ませる必要はないと私は感じています。

このような点に気をつけながら、たくさんの絵本を一緒に読んでいきました。毎週10冊近く図書館で借りていましたが、実際に息子が気に入る本は毎回3~4冊程度だったでしょうか。図書館の司書さんと仲良くなり、最終的にはさまざまな種類の絵本を息子に届けました。

絵本の次のステップは?まずは薄くて簡単な文字だけの本からスタート

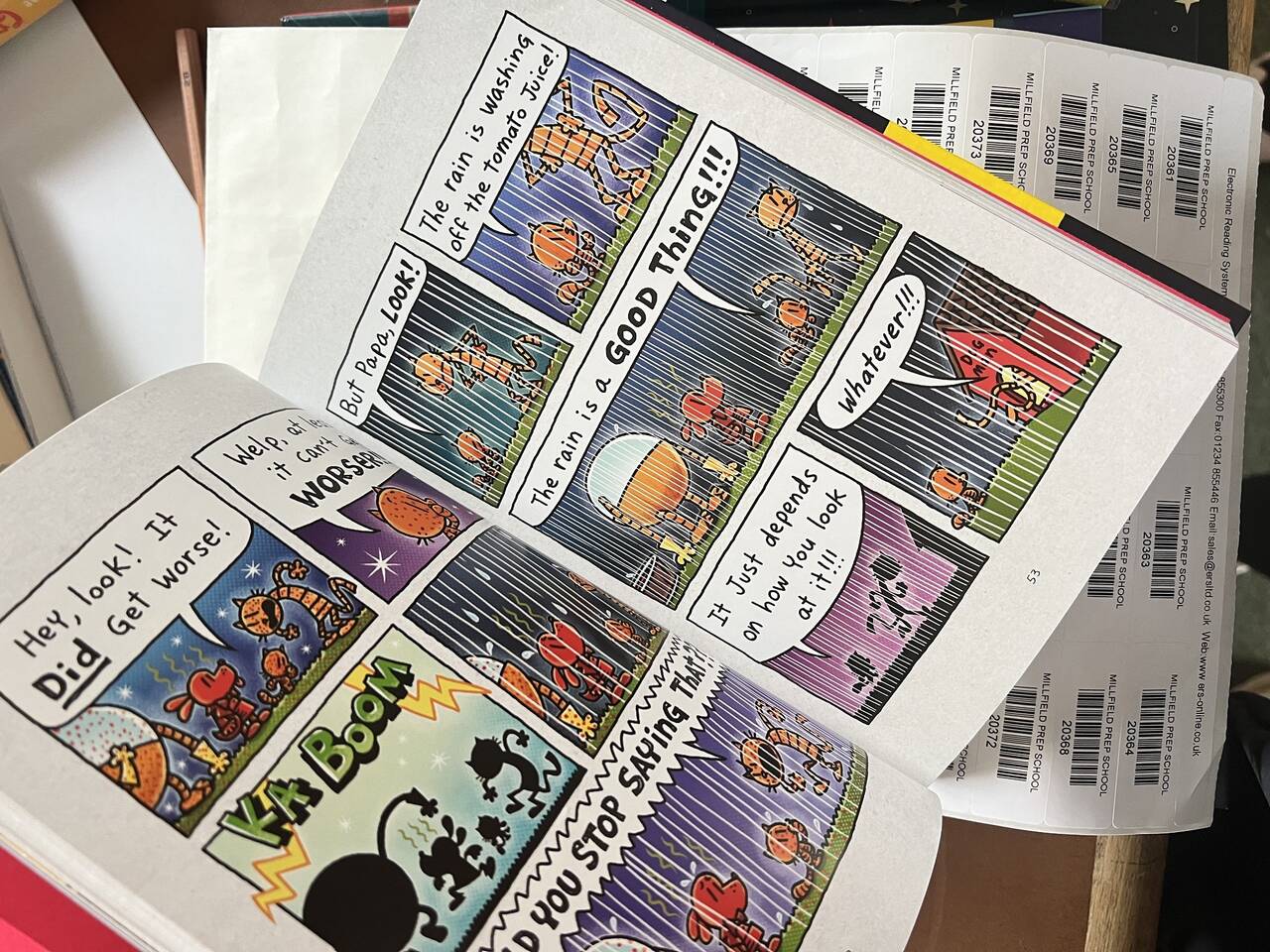

絵本からの卒業は絵本を読み始めて3年目に訪れました。その時、彼が手にしたのは、とても薄い、でも文字がメインの「歴史をおもしろおかしく書いた本」。文字ばかりの本を手に取った時、息子はかなりハードルが高いと感じたようですが、内容がとても面白く、思いの外スラスラを読み進めることができました。1冊読めた時の喜びの顔は、今でもはっきりと思い出せます。

息子の場合は、この1冊がさらなる読書欲を掻き立てることになりました。幸いにも、その「歴史をおもしろおかしく書いた本」はシリーズ化されており、自然に次のシリーズへと手が伸び、読書が進みました。読書のオートメーション化のような現象が起きました。

次のページ

日本の子どもたちにおすすめの英語の本は?

WACOCA: People, Life, Style.