iPhone 17の発表にあたっては、昨今のインフレや関税などの影響から米国での値上げが予想されていたものの、実際には「据え置き」となりました。

この状況下でアップルはどうやって値上げを回避できたのでしょうか。背景を考えてみます。

「実質値下げ」と「実質値上げ」 の合わせ技か

日本では為替の影響でiPhoneの価格は高くなっており、iPhone 17では税込で12万9800円からと、5000円高くなっています。

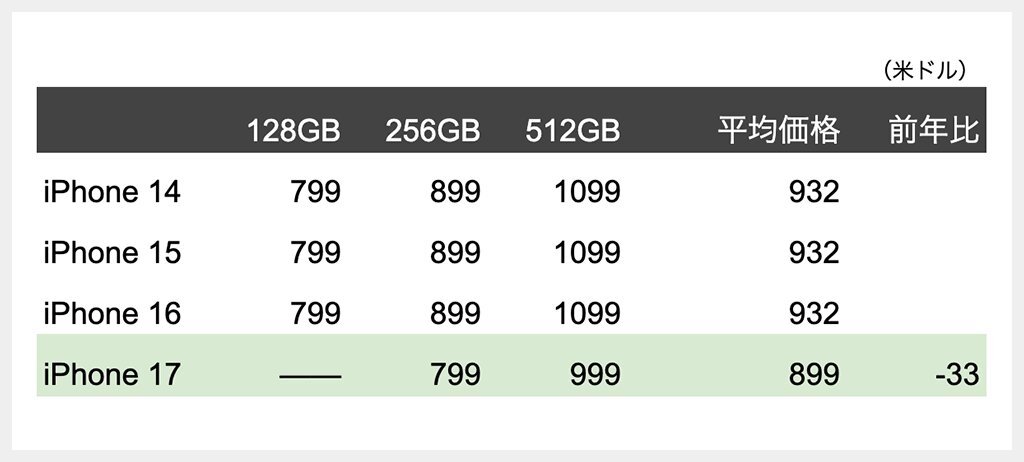

しかし米国では2020年のiPhone 12以降、「799ドルから」で変わっていません。2025年はインフレや関税の影響から値上げが懸念されたものの、iPhone 17の価格は据え置きとなりました。

むしろストレージ容量は128GBから256GBに倍増しつつ、iPhone 16の128GBモデルと同じ799ドルを維持していることから、「実質値下げ」との声もあるほどです。

米国のiPhone 17は799ドルからの据え置きとなり、iPhone 16の128GBモデルと同じ価格でストレージ容量は倍増した(筆者作成)

米国のiPhone 17は799ドルからの据え置きとなり、iPhone 16の128GBモデルと同じ価格でストレージ容量は倍増した(筆者作成)

2024年秋のiPhone 16シリーズの発表以降、599ドルからのiPhone 16eが加わり、さらに今回999ドルからのiPhone Airが登場したことで状況は変わっているものの、単純計算による平均価格は33ドル下がっています。

消費者には嬉しい価格設定ですが、市場からは期待外れとの見方もあったようです。iPhone 17の価格が発表された3時10分前後に、アップルの株価は出来高を伴って下落しています。

発表イベント中のアップルの株価の動き(1分足)。価格発表のタイミングで株価は下がっている(TradingViewの画面より、筆者作成)

発表イベント中のアップルの株価の動き(1分足)。価格発表のタイミングで株価は下がっている(TradingViewの画面より、筆者作成)

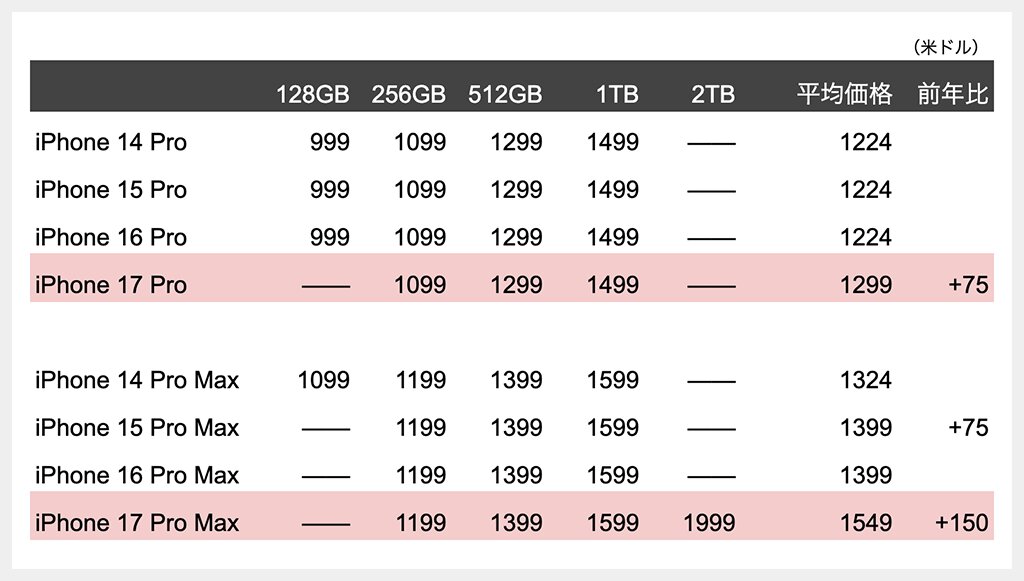

一方、Proシリーズにも製品構成の変更があり、こちらは「実質値上げ」との声があるようです。

2023年にアップルはiPhone 15 Pro Maxから128GBモデルを廃止し、最小容量を256GBとしました。これにより「Pro Max」シリーズの平均価格は75ドル上昇しました。

そして今回はiPhone 17 Proから128GBモデルがなくなり、平均価格は75ドル上昇。iPhone 17 Pro Maxには新たに2TBモデルが追加され、平均価格は150ドルも上がっています。

Proシリーズの容量別価格と平均価格。iPhone 17 Pro世代では製品構成の変化で平均価格は上昇している(筆者作成)

Proシリーズの容量別価格と平均価格。iPhone 17 Pro世代では製品構成の変化で平均価格は上昇している(筆者作成)

ストレージ容量の引き上げ自体は業界トレンドであり、カメラの性能向上やゲームが必要とする容量の増加を考えても、必然性はあります。

またProシリーズが不在となった999ドルからの価格帯をiPhone Airが受け継ぐなど、製品ポートフォリオ全体のバランスを考慮していることもうかがえます。

999ドルの価格帯はiPhone Airが受け継ぐ形になった(アップルの発表イベント動画より)

999ドルの価格帯はiPhone Airが受け継ぐ形になった(アップルの発表イベント動画より)

その中で興味深いのは、アップルがiPhone 17とiPhone 17 Proシリーズで異なるアプローチを採っているという点です。

iPhone 17ではそれまでの128GBモデルの価格で容量を256GBに増やしたのに対し、iPhone 17 Proでは価格を変えずに128GBモデルを廃止しています。

こうした「実質値下げ」と「実質値上げ」の巧みな組み合わせが、iPhone 17の799ドルからという据え置き価格を実現できた理由の1つといえそうです。

価格据え置きがいちばん丸く収まる?

もう1つ気になるのが関税の影響です。アップルの決算発表時には、関税のコストとして4-6月期に8億ドルを計上、さらに7-9月期には11億ドルを見込むとの説明がありました。

アップルはインドで製造するiPhoneを増やすことで中国への依存度を下げつつ、米国への投資も約束するなど、トランプ政権との関係改善に努めている印象を受けます。

トランプ政権は関税を理由とした値上げを警戒しているとみられ、もし米国を代表する製品であるiPhoneを単純に値上げすると、さまざまな軋轢が生じていたと考えられます。

関税コストの負担はたしかに痛手ではあるものの、政治的な立ち回りを考えると、このタイミングでの値上げは見送ったほうがいちばん丸く収まると判断したのかもしれません。

ただ、関税については米国を取り巻く世界情勢に大きく左右される面があることから、iPhoneの価格が今後もずっと変わらないかどうかは、何とも言えないというのが正直なところです。

WACOCA: People, Life, Style.