こんにちは。私たちは高知県立高知工業高等学校の情報技術部です。

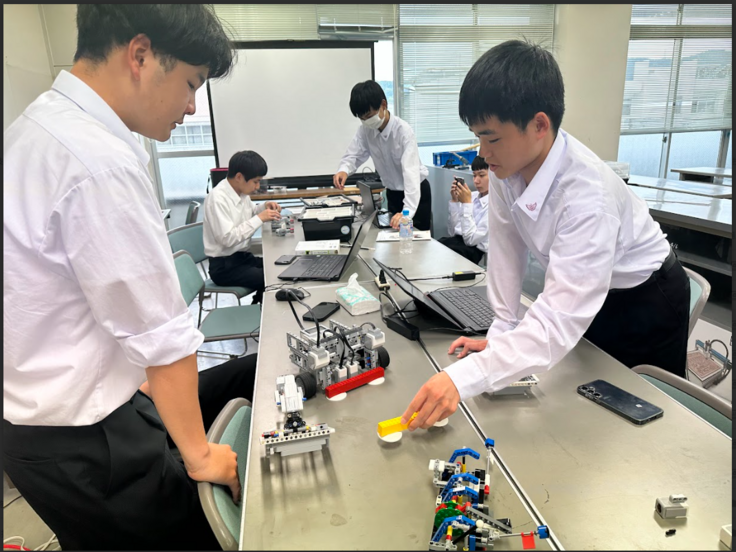

学校の授業とは一味違う「ものづくり」の世界にどっぷり浸かりながら、ロボット製作・動画編集・電子工作などに取り組んでいます。部員は現在19名。

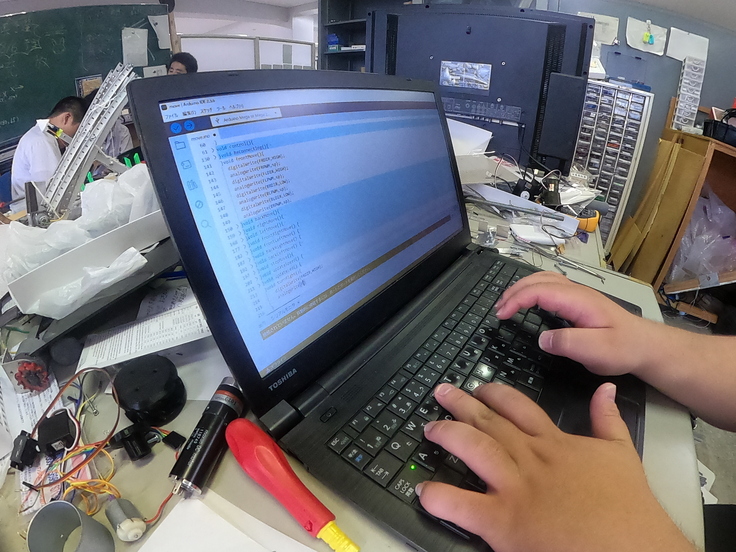

全国ロボット競技大会を目指して放課後遅くまで議論し、時にはうまく動かない回路に頭を悩ませながらも、部員どうしで教え合い、学び合いながら少しずつ前へ進んでいます。

「全国ロボット競技大会で勝てる機体を作りたい」「AIや制御技術を学んで、将来はロボットエンジニアになりたい」「子どもたちに“ものづくりって楽しい”と感じてもらえる瞬間を増やしたい」「自分のアイデアを形にできる力をつけたい」そんな思いが、日々の放課後の活動を支えています。

また、地域の子どもたちに向けてものづくりの面白さを伝える「ワークショップ」も行っており、年に数回、小学校や地域のイベントに出向いて電子工作体験などを実施しています。

部としてのビジョンは、“ものづくりを通じて未来の技術者を育て、地域と若者をつなぐ”こと。ロボット製作や電子工作を単なる課題として終わらせず、仲間と共に挑戦し、失敗から学び、最後までやり切る力を育む。

そして、学んだ技術や経験を地域に還元し、次の世代へバトンを渡していく――それが私たちの目指す姿です。

このプロジェクトは、高知工業高校情報技術部が全国ロボット競技大会への出場と、地域の子どもたち向けワークショップを充実させるための活動資金を募るものです。

集まった資金で、ロボットの足回りや制御機器、電動工具などを整備し、製作精度と活動の幅を広げます。未来の技術者を育て、地域と若者をつなぐ“ものづくりの場”を継続していきます。

全国ロボット大会出場への挑戦

私たちが活動する情報技術部は、設立から37年。当初は電子工作やプログラミングから始まりましたが、今では全国高校ロボット競技大会に毎年出場するまでになりました。

しかし、ロボット製作に必要な材料・工具・センサー類の調達、さらには大会出場に必要な経費など、活動を続けるには多くのお金がかかります。限られた予算ではどうしてもまかないきれない部分があり、製作を諦める場面もありました。

私たちにとって「全国高校ロボット競技大会」は、単なるイベントではありません。

それは、部員全員が1年をかけて挑む“最大の舞台”であり、技術とチームワークの集大成を披露する場です。全国から集まる強豪校との真剣勝負は、私たちに大きな刺激と学びを与えてくれます。

「この大会で勝ちたい」「ここで自分の技術を試したい」――そう思いながら、放課後も休日も活動を続けています。私たちにとって全国大会は、夢であり、挑戦のゴールであり、次の成長への出発点です。

2024年度

全国高等学校ロボット競技大会高知県予選会最優秀賞

全国高等学校ロボット競技大会出場(3回連続5回目)

2025年度

WRO中四国高校生予選会第2位

全国高等学校ロボット競技大会高知県予選会最優秀賞

全国高等学校ロボット競技大会出場予定

これまでは、限られた予算の中でやりくりするため、ロボットの部品は再利用したり、安価な材料を工夫して加工したりと、コスト削減に力を注いできました。

それでも、大会用の高性能パーツや電動工具、ワークショップの材料費などは十分に確保できず、製作の規模や内容を制限せざるを得ない場面もありました。

今回のクラウドファンディングは、こうした制約を乗り越え、全国大会や地域活動に全力で挑むための大切な一歩です。

ものづくりワークショップによる地域貢献

さらに、地域でのものづくりワークショップも、材料費をどう工面するかが大きな課題です。

情報技術部では、年間を通じて約20名の部員全員が参加し、2か月に1度程度(年間5回ほど)のペースで地域ワークショップを実施しています。対象は主に小学生で、1回あたり20〜30名程度が参加しています。

会場は学校や地域施設・イベントを利用し、部員が講師・サポート役となって運営します。これまでのワークショップでは、LEDを使った電子工作(LEGO対応の信号機・リモコンカー)簡単なプログラミング(Scratchやマイコンを使った制御体験)ロボットの操縦や仕組みの解説など、子どもたちが「自分の手で作る」喜びを体験できる内容を提供してきました。

こうした活動を通じて、参加した子どもたちからは「もっと作ってみたい!」という声が多く寄せられ、地域に“ものづくりの楽しさ”を広げるきっかけになっています。

「楽しかった!またやりたい!」という地域の子どもたちの声に応えるためにも、継続可能な体制を整える必要があると感じました。

このクラウドファンディングは、

「ものづくりの火を消さないために」

「未来の技術者の芽を育てるために」

そして「地域と若者をつなぐ新しい形を実現するために」、挑戦を支えるプロジェクトです。

解決したい社会課題

私たちが取り組みたいのは、「技術の継承」と「地域と若者をつなぐ体験機会の創出」です。ロボットづくりや電子工作は、ただの趣味ではありません。

社会を支える“技術者”を育てる土台であり、その面白さや価値を知ってもらうことは、未来の産業や地域にもつながると信じています。

「情報技術部が目指す未来」

資金不足でこれまでできなかったこと

・高性能な部品の導入ができない

大会で求められる精度やスピードを出すための高性能モーターや専用ホイール(メカナムホイール)が予算不足で購入できず、代用品で対応。結果、機体性能に制限がかかる。

・工具・機材の不足

電動工具が限られており、複数人で同時作業ができない。製作時間が長引き、練習時間が削られる。

・ワークショップの材料費不足

小学生向けの工作キット数を抑えざるを得ず、参加希望者全員に材料を行き渡らせられないことも。

・試作回数の制限

材料費節約のため試作を最小限にし、十分なテストや改良ができないまま本番に挑むことも。

クラウドファンディングでできるようになること

・全国大会仕様のロボット製作

メカナムホイールや高性能モータードライバを導入し、機動性と精度が格段にアップしたロボットで大会に挑める。

・作業効率の向上

電動工具や測定器を充実させ、複数チームが同時に製作作業を進められるようになる。

・地域ワークショップの拡充

材料や機材を十分に揃え、より多くの子どもたちに体験を提供できる。新しい工作メニューも開発可能に。

・試作・改良のサイクル強化

部品や材料の確保に余裕ができ、何度も試作とテストを繰り返し、完成度の高い作品を作れる。

私たち情報技術部が目指すのは、単に「ロボットを作ること」ではありません。ものづくりを通じて、自分たちで考え、試行錯誤し、答えを導き出す力を育てること。

これは、どんな時代でも必要とされる大切な力です。現在、情報技術やAI、ロボット工学は急速に進化しており、それに対応できる人材の育成が求められています。

しかし、それを学校の授業だけでカバーするのは難しいのが現実です。だからこそ私たちは、部活動という枠の中で、より実践的で自由な発想ができる環境を大切にしています。また、活動を地域にひらくことで、子どもたちや地域のみなさんにも「テクノロジーに触れる場」を提供しています。これが未来の技術者やクリエイターの芽になるかもしれません。

今回のプロジェクトは、そうした「未来につながる技術と学び」を育てるための土台づくりです。いただいたご支援を、確実にかたちにしていきます。

購入予定品とその目的・今後の展開

今回のクラウドファンディングでは、全国大会への挑戦や地域貢献の活動をより実りあるものにするために、以下のような機材を購入する予定です。

目標金額:143万円

集めた資金の使い道:

まず、ロボット競技に向けては、ロボットの筐体や高精度のメカナムホイール(足回り)、制御に必要なモータードライバなど、安定した動作と機動性を実現するための機材が必要です。これらは高価ですが、競技で求められる正確な動きや力強い駆動を可能にし、全国大会での上位進出を目指す上で不可欠な要素です。

また、各種電動工具も購入予定です。これにより、オリジナルパーツの製作や加工の自由度が増し、ロボット製作だけでなく、地域向けのワークショップでの教材制作にも活用できます。

今後は、より高度なロボット開発への挑戦に加え、ワークショップの内容を充実させることで、地域の子どもたちが「ものづくりの面白さ」に触れる機会をさらに増やしていきます。これらの設備投資は、部の活動の質を一段階引き上げるための大切な一歩です。

8月に高知県予選会が行われ、本校情報技術科は今年も全国大会の切符を手に入れました。今年度の全国大会は下記の日程・場所で行われます。

日時:令和7年10月25日(土)・26日(日)

場所:郡山総合体育館(福島県)

プロジェクト成立後、天災やその他やむを得ない事情(新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を含む)により、参加を予定していた「全国大会」が開催されなかった場合、ご支援いただいた資金は、ロボットの開発費用や実験部品代・ワークショップの実施費用として活用させていただきます。

この資金で得られる具体的な成果

今回のご支援により、まず技術面での成果が大きく期待されます。

高精度なメカナムホイール(足回り)、モータードライバ(制御機器)、3Dプリンターや電動工具の購入により、ロボットの動作精度・操作性が大幅に向上し、全国高校ロボット競技大会での上位入賞を現実的に狙える環境が整います。これは、部として初の全国決勝進出や入賞といった大きな成果につながる可能性があります。

また、ロボット大会以外にも、地域向けワークショップなどを通じて、ものづくりによる地域貢献がより一層充実すると考えます。

リターンについて

感謝の気持ちを込めたお礼状と、活動報告をお届けします。支援してくださる皆様に、少しでも活動の様子を知っていただけたらと思っています。

わたしたちの想い

│学校長より

本校の情報技術部は、技術力の向上だけでなく、地域とのつながりを大切にして活動してきました。ロボット製作やワークショップは、生徒たちの創造力や探求力、また地域社会を大切にする心を育む大変貴重な機会です。このプロジェクトは、次世代を担う若者たちが夢に向かって挑戦する舞台です。教育の未来を支える取り組みに、皆さまのご理解とご支援を賜れますと幸いです。

│情報技術部顧問より

情報技術部の活動は、いわば“実践する学び”そのものです。部員たちは試行錯誤の中で、知識だけでは得られない本物の技術と自信を手にしています。ロボット製作には、材料費や工具代など、現実には資金の壁が立ちはだかります。このプロジェクトにより、昨年までからはるかにレベルの高いロボットが製作できるようになります。生徒たちが全国ロボット競技大会に思う存分挑戦できますよう、ご支援ご協力をお願いします。

│部長より

僕たちの部活は、ただの“課外活動”じゃありません。自分たちで考え、つくり、動かす。うまくいかないことも多いけど、仲間と解決していく中で“やり切る力”が育っていると感じます。大会で使うロボットも、ワークショップの教材も、すべてが自分たちの手づくりです。これからも多くの人に、ものづくりの楽しさを届けられるよう頑張ります。応援お願いします!

│ワークショップ担当生徒より

ワークショップで子どもたちが「すごい!」「どうやって作ったが?」と目をキラキラさせてくれる瞬間が、一番のやりがいです。僕自身、アニメやゲームが好きで、そこから「ものを動かす仕組み」に興味を持ちました。同じように、子どもたちの中に“将来の技術者の種”をまけたら嬉しいです。この活動を続けていけるよう、ご支援よろしくお願いします!

│地域の方より

子どもが情報技術部のワークショップに参加してから、電子工作や機械にすごく興味を持つようになりました。「自分でもできる!」と自信がついた様子で、家でもいろいろ作っています。地域の若者が自分たちの技術を活かして、小さな子どもたちに教えてくれる姿に感動しました。こうした活動は、地域にとっても大きな財産です。ぜひ応援したいと思います。

ロボットも、技術も、未来も――それを創るのは「人」です。私たちはこの活動を通じて、未来の技術者の一歩を切り開いていきたいと考えています。皆様の温かいご支援を、どうかよろしくお願いいたします!

ふるさと納税型クラウドファンディングについて

▼ふるさと納税について

本プロジェクトに対する個人様からの寄附金は「ふるさと納税」の対象となります。

ふるさと納税では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、住民税の概ね2割を上限に、所得税と合わせて全額が原則として控除・還付されます。例えば、30,000円の寄附をした場合、還付又は住民税からの控除額は28,000円となり、実質負担額は2,000円となります。

今回のプロジェクトでは、実質2,000円の負担でふるさとへの想いをカタチにできるとともに、リターンがあるプロジェクトについてはリターンを受けることができます。

※寄附者様の収入や家族構成に応じて、還付・控除額は変わります。詳細は高知県HPをご覧ください(https://www.pref.kochi.lg.jp/furusato/)。

※企業版ふるさと納税制度とは異なりますので、法人様による本プロジェクトに対する寄附は企業版ふるさと納税の対象にはなりません。

▼本プロジェクトにおける寄附の流れ

本プロジェクトは、高知県の「ふるさと母校応援制度」の対象事業として実施します。そのため、このプロジェクトに対する個人による寄附はふるさと納税の対象となり、ご寄附頂いた額に応じて、個人住民税等から一部が控除されます(企業版ふるさと納税の対象ではないため、法人による寄附はふるさと納税の対象となりません。)。

寄附金は高知県がふるさと納税として領収し、その寄附金から寄附代行手数料を除いた額でプロジェクトを実施します。なお、プロジェクトを実施し、残金が生じた場合は、高知県立高知工業高等学校の教育活動に関する経費に充てさせていただきます。

その他、ふるさと納税の詳しい内容や注意点については、高知県HPをご参照ください(https://www.pref.kochi.lg.jp/furusato/)。

▼ワンストップ特例制度の申請をご希望の方へ

ふるさと納税制度の適用において、確定申告が不要となるワンストップ特例制度の申請をご希望される場合は、寄附申込の際に必ず希望有りを選択してください。令和8年1月10日(土)(必着)までに、高知県に申請書をご提出いただく必要があります(期日を過ぎた場合、確定申告が必要になります。)。

プロジェクトが成立し寄附金額が確定した後、県から寄附金受領証明書とともにワンストップ特例申請書の様式をお送りします。なお、紙申請の場合は、マイナンバーに関する添付書類をご提出いただきます。

▼個人情報の取り扱いについて

プロジェクトは高知県の「ふるさと母校応援制度」の対象となるプロジェクトであり、寄附者様の個人情報は、高知県に提供されます。この点をご理解いただいたうえで、ご寄附をお願いいたします。

※プロジェクトページ内使用している写真は本人もしくはその保護者より許諾を得て掲載しています。

WACOCA: People, Life, Style.