波状の砂に浮かぶような岩、異なる地質の境界線、そして65km先に広がる丘陵──。米航空宇宙局(NASA)が公開した最新の火星の画像は、地球から数千万km離れた“赤い惑星”の姿を生々しく伝えている。火星探査車「パーサヴィアランス」が、これまでのミッションで最も鮮明なパノラマ写真を記録することに成功したのだ。

「パーサヴィアランスが捉えた壮大な景観は、やがてわたしたち自身の目で見ることになる光景の一部にすぎません」と、NASAの暫定長官であるショーン・ダフィーは説明する。月探査プロジェクトである「アルテミス計画」を皮切りに、NASAは月面の有人探査を再び計画しており、その先に火星への進出を見据えている。今回の成果は、有人探査時代の幕開けを象徴するものといえる。

浮かぶ巨石と、地質の境界

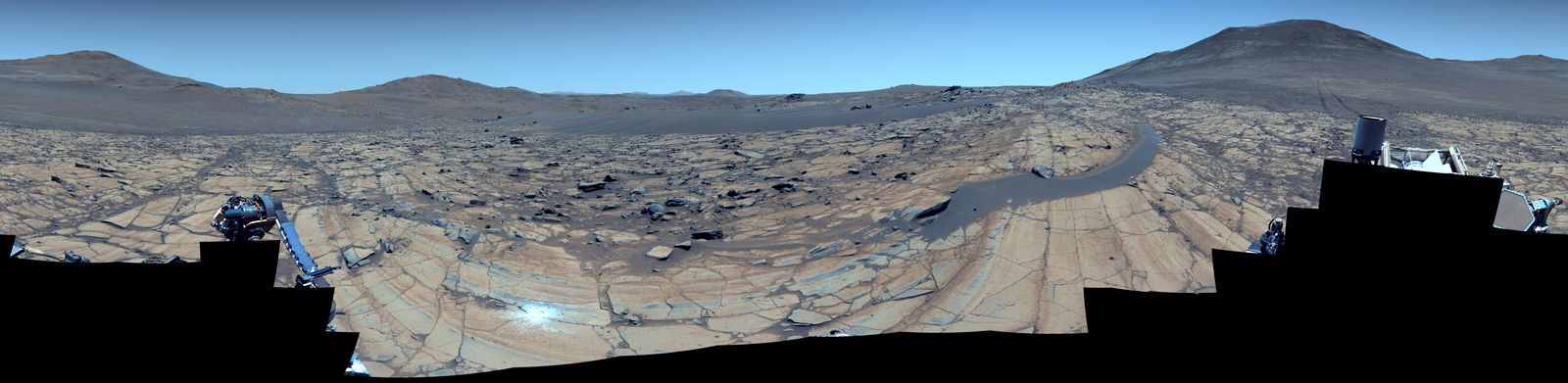

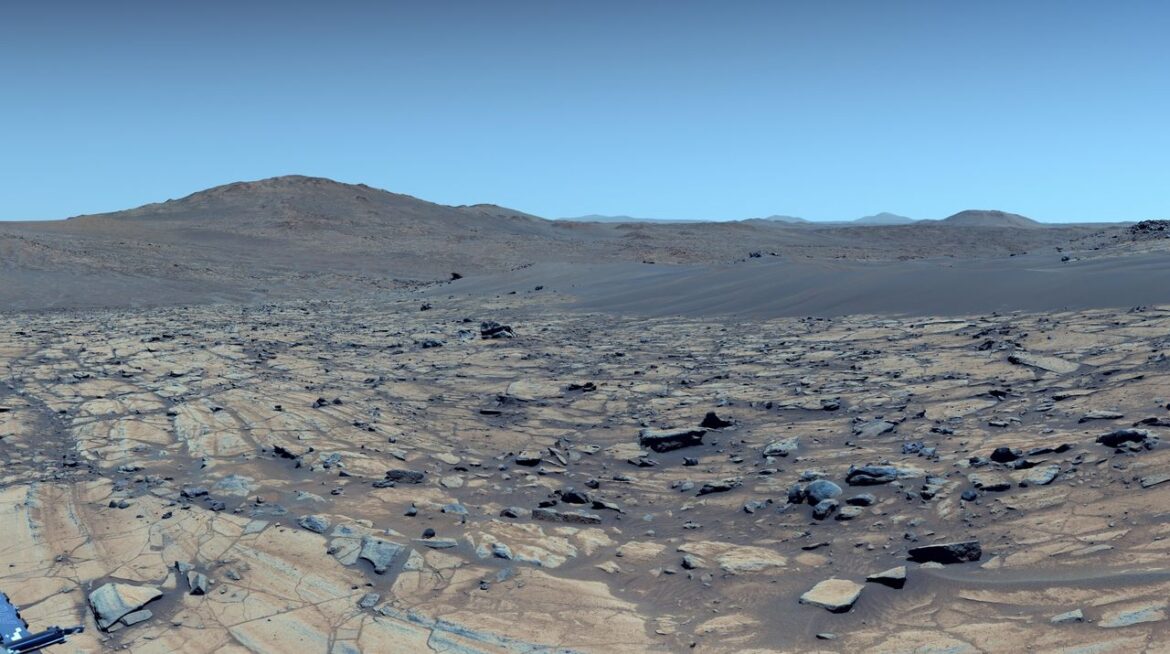

2025年5月26日、パーサヴィアランスは火星表面の「ファルブリーン」と呼ばれる地点で、96枚の画像を撮影した。ここはジェゼロ・クレーターの外縁部に位置し、古い地層が広がる場所だ。ミッション開始から1,516火星日(火星における1日の時間、1火星日は約24時間39分)目のことで、この日は火星の空が珍しく澄みわたっていたという。これらの画像をモザイクのようにつなぎ合わせることで、研究者たちは高解像度のパノラマ写真を合成した。

火星探査車「パーサヴィアランス」が火星表面の「ファルブリーン」と呼ばれる地点で撮影した96枚の画像によるパノラマ写真。視覚的なコントラストを改善し、色の違いを強調するためにカラーバンド処理(モノクロ画像に疑似的に色を割り当てる処理)を施したもの。火星の空が青く澄んで見える。

Photograph: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

特に研究者たちの関心を集めたのは、この写真の中央やや右寄りに写っている大きな岩だ。三日月の形をした暗い砂漣(砂の表面にできる波状の模様)の上に浮かんでいるように見えることから、研究者からは「浮き石」と呼ばれている。

この岩は元々は別の場所で形成され、何らかの力によって現在の位置まで運ばれてきたと考えられている。水流か土砂崩れ、あるいは風の影響か、正確な起源は不明だが、砂漣が形成される前から存在していた可能性が高いという。火星表面のダイナミズムを示す生きた証拠である。

写真の左下には、白く輝く円形の痕跡が残されている。これはパーサヴィアランスのドリルで岩を削った「研磨パッチ」と呼ばれる痕跡で、火星に着陸してから43個目のものだ。直径はわずか5cmほどだが、風化層を取り除くことで内部の新鮮な組成を調査できる。実際にコアサンプルを採取するかどうかを決定する前の重要な工程であり、採取した試料はチタン製の容器に保存して将来地球に持ち帰る計画だ。

火星の地表を進んだパーサヴィアランスの軌跡そのものも、写真の右端に刻まれている。そこからおよそ90m先で左に曲がると、かつての調査地点である「ケンモア」へと続いていく。車輪の跡は地質調査の進展を物語る証であり、科学的発見の積み重ねそのものといえる。

さらに、画像全体を横断するように明るい岩と暗い岩の境界線が走っている。これは2つの異なる地質が接している部分だ。パーサヴィアランスの近くに広がる明るい色の岩は、カンラン石を豊富に含んでおり、平坦で比較的新しい。対照的に遠方に見える暗い色の岩は、粘土鉱物を多く含む古い地層だと考えられる。こうした差異を比較することによって、かつて火星に存在した水や火山活動の歴史をより詳しく描き出せるのだ。

WACOCA: People, Life, Style.