7月20日に投開票が行われる参議院選挙。

NHK水戸放送局では、「茨城選挙区 候補者の主張は」と題して、県内のさまざまな課題と候補者の訴える政策についてシリーズでお伝えしていきます。4回目は「持続可能な医療」。

(NHK水戸放送局 藤田梨佳子記者 )

NHKプラスで配信 7/18(金) 午後7:00 まで

深刻な医師不足

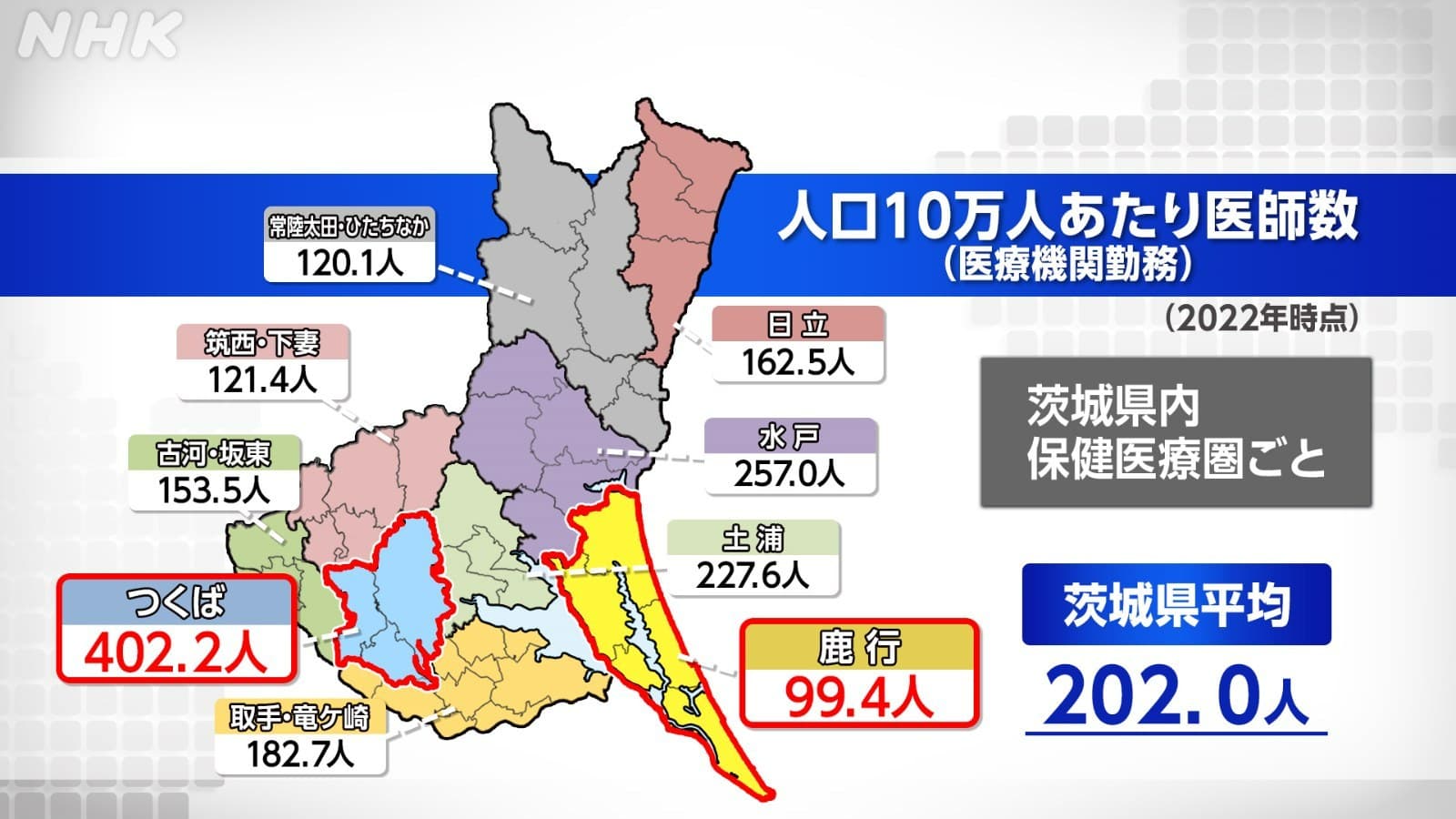

こちらは、3年前・2022年時点で、人口10万人に対する、医療機関に勤務する医師の数を示したものです。

上位は徳島、高知、京都です。

一方、下位をみてみますと、茨城は全国ワースト2位の202人。

全国平均を大きく下回っている状況です。

さらにその茨城。

医療ニーズや地理条件などをもとに区切った保健医療圏ごとにみてみると…。

最も多いのは「つくば」で402.2人。

それに「水戸」と「土浦」が続き、茨城県の平均を上回っています。

反対にそれ以外の保健医療圏はすべて平均以下。

特に「鹿行」は99.4人と際だって少なく、県内でも大きな偏りがあることがわかります。

その鹿行地域で、現場の医師たちが地域医療にどう向き合っているのか、見ていきます。

鹿行地域の中核病院では

鹿行地域の中核病院の一つ、鹿嶋市にある小山記念病院。

脳神経外科や循環器科に強みを持つこの病院。

鹿行地域で脳卒中や心疾患などの救急患者を一手に引き受けています。

小山記念病院 救急科 小田有哉医師

特に脳神経外科に関しては常にこの地域ではここでしか治療ができていない状況なので、ここが最後の砦になるかなと。

救急搬送が増加傾向に

常勤する医師は71人。

コロナ禍以降、医師の数を10人ほど増やして人員の確保に努めてきました。

しかし、地域全体で起きている医療スタッフの不足がこの病院にも影響する事態となっています。

その一つが救急搬送の数に現れていました。

昨年度・2024年度、この病院が受け入れた救急車の台数は3615台。

これはコロナ禍前の3000台前後を大きく上回る数字で、増加傾向にありました。

理由の一つは、鹿行地域にある複数の病院が看護師などの不足や経営悪化のため、救急車の受け入れを大幅に減らしたことでした。

代わりの行き先として、この病院に運ばれるようになったのです。

さらに224床あるベッドもことしに入って90%近い稼働率。

ほぼ満床で推移し、ギリギリの状況だといいます。

現在は、対応できているといいますが、これ以上の受け入れは難しくなると現場は感じています。

小山記念病院 救急科 小田有哉医師

やっぱり救急で大事なのって突発的に来たものに対して対応しないといけない。ある程度人的に、いないときも人的に余裕を持たせておかないといけないので。

搬送時間 ほかの消防よりも長く

受け入れが難しくなれば、患者の治療そのものに影響を与えかねません。

鹿行地域にある2つの消防の搬送時間はほかの消防よりも長く、おととしは1年間で通報から病院に着くまで2時間以上かかった人があわせて286人に上りました。

小山記念病院 救急科 小田有哉医師

受け入れる病院がなかなか決まらない。その結果、現場にいる時間が長くなってしまう、かつ決まったとしても遠い病院なので搬送時間が長くなってしまうことが多かったので。

茨城県は地域医療の充実を図るため医師などの人材確保を進めるとともに、限られた資源の有効活用に向けて医療機関の役割分担をより明確にするなどとしています。

院長は資金面での支援や医療機関どうしの連携がないと鹿行地域の医療がいずれ立ちゆかなくなってしまうと訴えます。

小山記念病院 池田和穂院長

当院だけですべての医療をまかなうことはできないわけですから当院はできることをしっかりやって、それでそうじゃ足りないところをほかの病院さん、クリニックさんと役割分担できればいいかな。

持続可能な医療へ 候補者の主張は

持続可能な医療を実現するためにどのような政策が必要なのか尋ねました。届け出順にお伝えします。

参政党 桜井祥子氏

「私たち参政党は、国家の予算から医療費を削減するということも掲げていまして、公立病院を増やすということを掲げさせて頂いたのですが、やっぱりその地域によって格差がある、差があるということに対しては、やはりもう一定の地域内にちゃんと一つの公立病院があるっていうのを確保してその体勢を崩さないことが大事だと思っています。医療がもうすこしビジネスによらずに、公的なものになったほうがいいと考えているんですね。そういった意味でも公立病院をしっかりと増やして、それを維持していく、それが大切かなと思います」

無所属 牧山康志氏

「『強制加入の医師会』というのはあるだろうと思います。僻地も当然、人が行くように、そのキャリアのなかで何年間はみんな医師であって、医師会に入っている以上、そういったところで仕事をする」

日本改革党 石井憲一郎氏

「結局、医療であれなんであれ、需要というのは人口の集まる中央に行ってしまう。国民全体の意識が中央でなくてもきちんとした生活が地方都市でも営めるんですよっていう意識が芽生えないといけない」

日本維新の会 北崎瀬里奈氏

「県北のほうが足りていないというところで、そういった所を重点を置いて地域枠を拡大し、医療従事者を入れていくという部分と、あとは奨学金の充実っていうのはやはりこれから医療に携わっていく人たちが、増やすためにも奨学金という部分で充実させてあげれば、若手の方々も増えてくるんじゃないかなと」

立憲民主党 小沼巧氏

「合理的にコストカットのような形でやっていくということは、医療の世界においては、やってはいけないこと。むしろ、どこにいたとしても、安心して医療にアクセスできる。そのためには病院・診療所が各地域にちゃんとしっかり担っていただいている。それでも足りないのであれば、他の都道府県などの協力も得ながら、在宅医療の体制というものをしっかり構築していく、この合わせ技を持っていくことが、茨城の医療にとって、地域の安心安全にとって必要な方策であろうと私は考えます」

自民党 上月良祐氏

「地域でやっぱりそこで支えていただくためには、そういったところで働くことに対するやっぱり手当も必要だと思います。やはりでもそこで総合的な総合診療を経験してもらうことが、やっぱりドクターとして、何て言うんでしょう経験を積む上でもとても重要だと思うので、そういうことをどう評価するかという仕組みも大変重要だと思います。またですね、そういうことをするためにはやはり財源がいるんですよね。診療報酬上の手当てがいるんです。やっぱり総合的に考えて責任ある政策を提示していかなければいけない」

共産党 高橋誠一郎氏

「お医者さんの数を抑制してきたこうした国の大きな責任があると。医師偏在ということも言われますけれども、お医者さんが比較的多い県でもですね、医師確保できないと、お医者さんを確保できないということで、意見をあげている知事さんもいらっしゃいます。医師不足というのを、医師の偏在にすり替えるんじゃなくて、もともと足りないお医者さんを増やすことが、茨城の医療地域医療を持続的に発展させる、こういうことにつながると思います」

NHK党 酒井明男氏

「医師を目指す方に対して、補助金じゃないですけども、制度を利用して、より学校に行きやすく、学習しやすくするために、制度が必要なのかと思っています」。

WACOCA: People, Life, Style.