80年前の沖縄を伝えるシリーズ「沖縄戦タイムライン」です。今回は1945年5月中旬、日本軍の司令部の内幕についてです。アメリカ軍が東海岸と西海岸から前進し、取り囲まれるようになっていた首里の司令部。このとき、本土の司令部とかわしていた電報のやりとりです。

(NHK沖縄 加屋本了カメラマン)

首里の司令部から本土へ

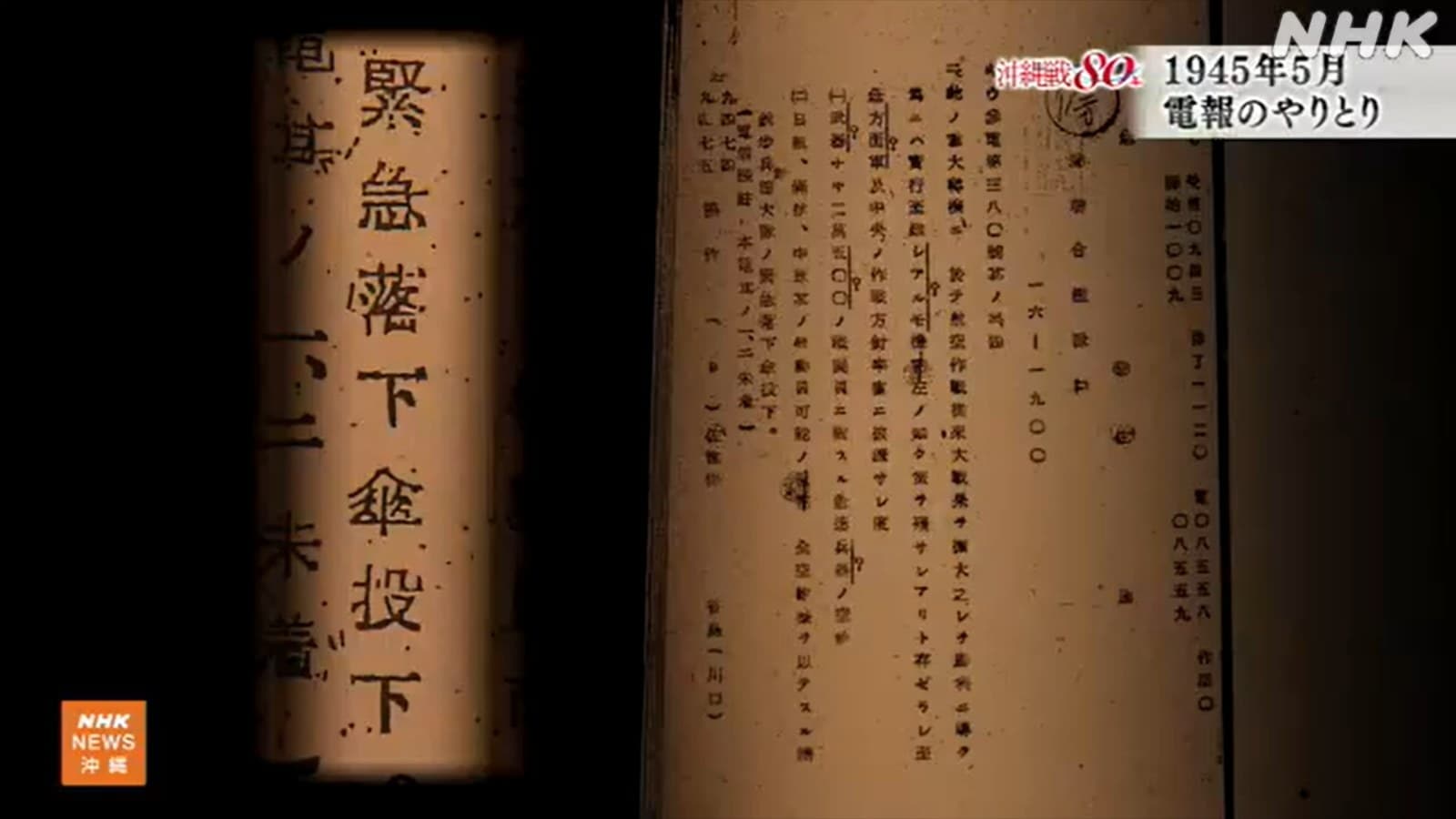

80年前、首里の司令部からは、本土に向けて多くの暗号化された電報で戦況が伝えられていました。

およそ1500キロ離れた横浜市にある連合艦隊司令部。多くの情報は、九州などを経由し、ここにも届いていました。

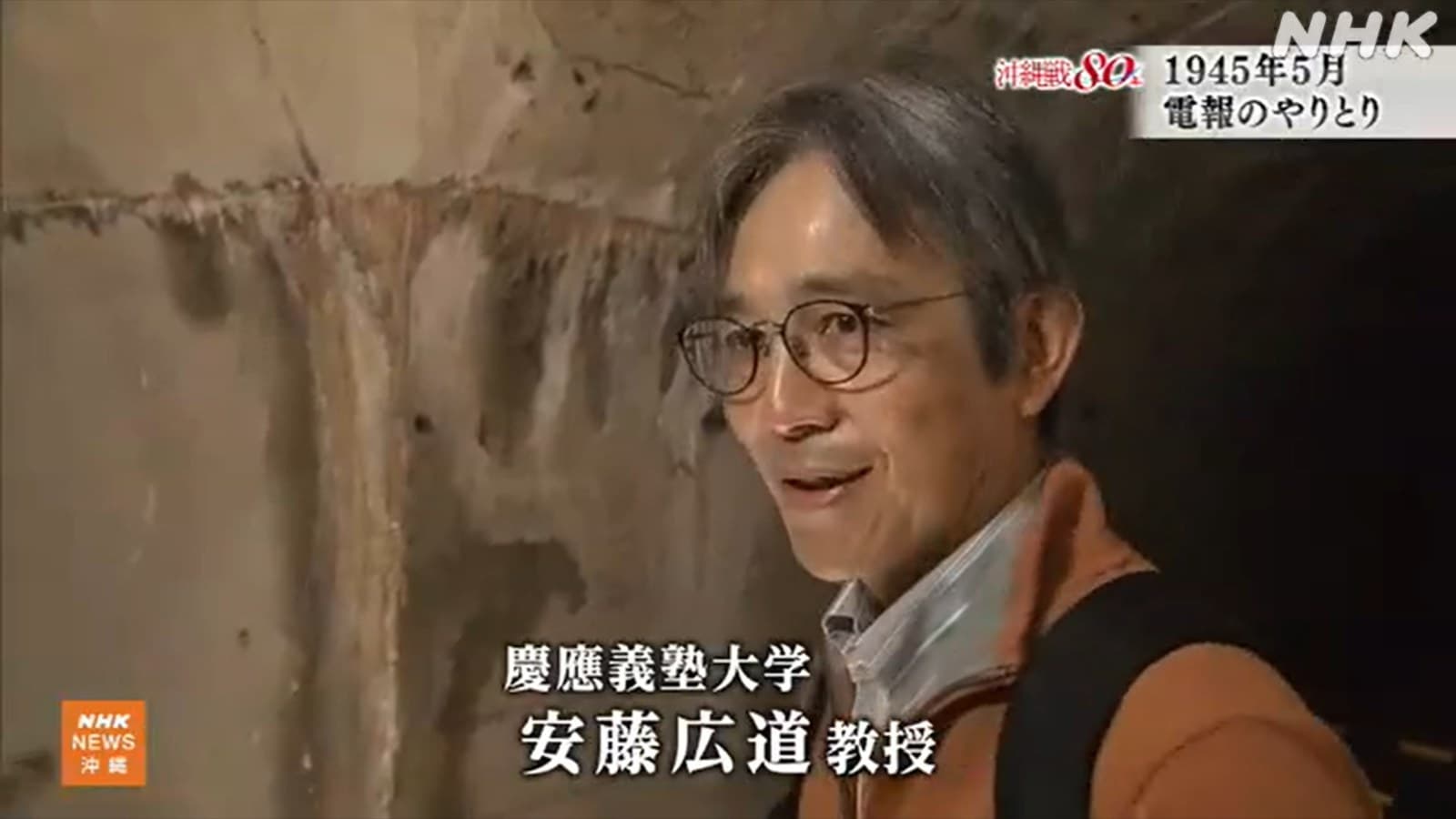

慶應義塾大学の安藤広道教授です。「ここが電信室です」「ある意味、沖縄から一番近い場所だといえます」などと話しながら、連合艦隊の司令部壕を案内してくれました。

安藤さんは日本軍の情報機能に注目しています。電報によって連絡を取り合いながら、それぞれの作戦を立案し実行していた状況がわかるといいます。

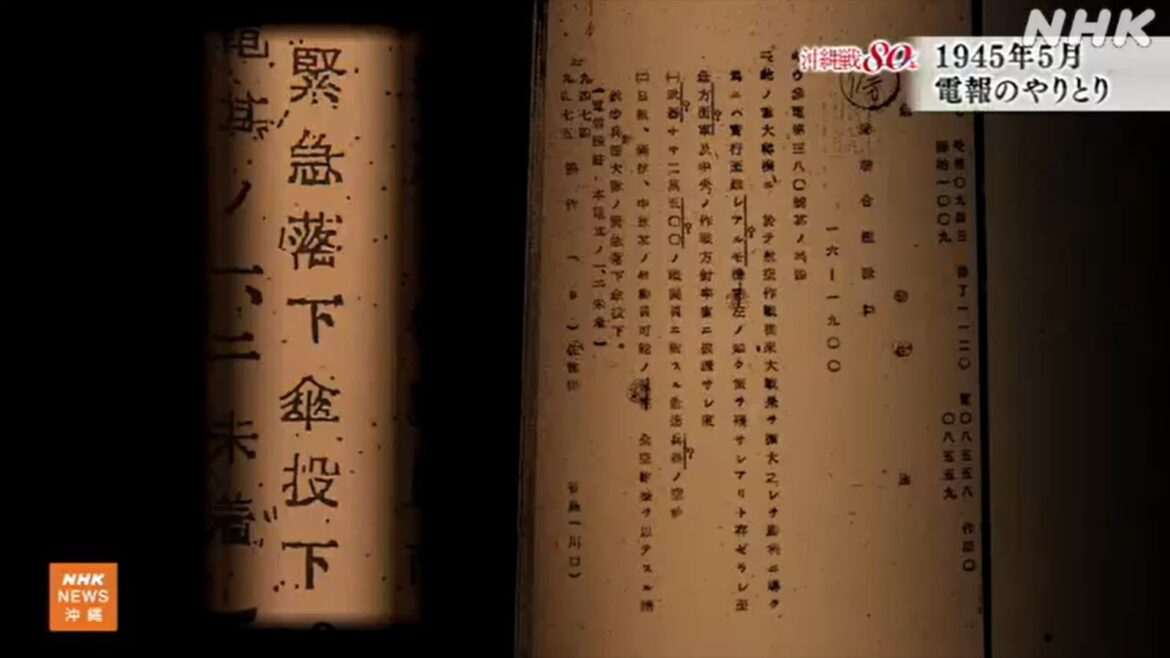

そのひとつ、5月17日に首里の司令部から横浜市の連合艦隊司令部に送られた電報です。

「武器なき2万500の戦闘員に対する、急速兵器の空輸」

「精鋭歩兵、数個大隊の緊急落下傘投下」

緊急の後方支援を求めていて、戦況が悪化している事を訴えています。

落下傘で送って欲しいというかなり無謀なことを書いているけれども、これは実現できないわけですから、そういう中で第32軍も追い詰められていく。

追い詰められていく司令部

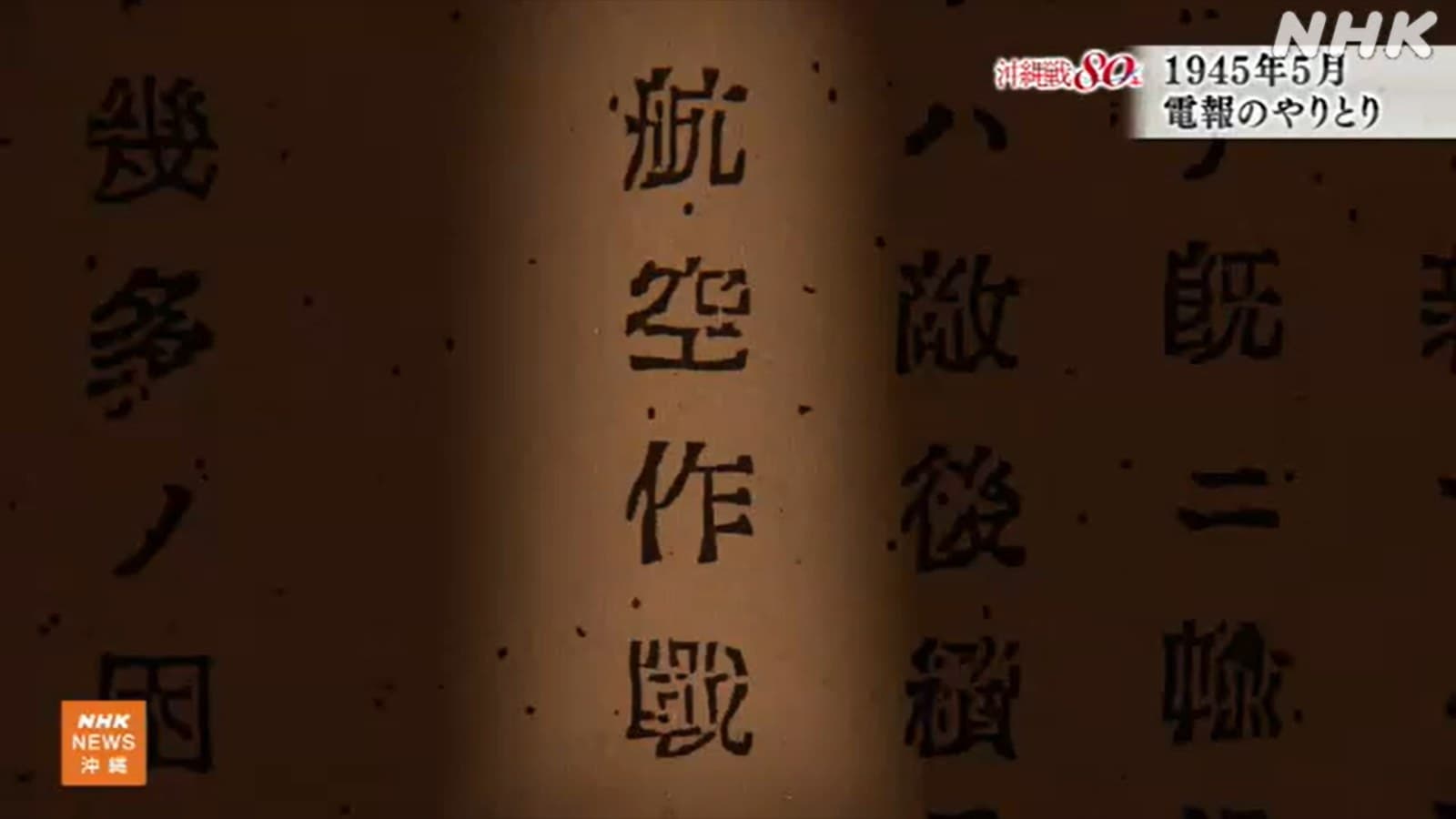

5月21日の電報では、さらに追い詰められ、航空作戦を要望する内容が送られます。

実際にそれに応えて特攻作戦が展開されるけれども、結局はうまくいかず、さらに追い込まれていく。それによって南部撤退ということですよね。

安藤さんは、南部撤退へ至る過程には、第32軍だけでなく本土の司令部も関わっていたと話します。

第32軍だけが、沖縄の住民の被害を拡大したというよりかは、軍の中心そして航空特攻作戦を担っていた連合艦隊を含めた、大きな作戦を立案する枠組みの中で、沖縄の住民の被害が拡大していたというふうに考えるべきじゃないかなとは思うんですよね。

5月21日になると、アメリカ軍はさらに首里の司令部へ接近します。首里で戦闘を続けるか、それとも住民が避難していた南部へ撤退するか、司令部は重大な決断を迫られます。

WACOCA: People, Life, Style.