空室活用したい都内の大家・住まいに困る都民・支援団体の三者を後押し―東京都のセーフティネット住宅への取組み 大家向け・賃貸住宅を探している人向け・居住支援をする団体向けのパンフレットがそれぞれある

大家向け・賃貸住宅を探している人向け・居住支援をする団体向けのパンフレットがそれぞれある

命を守り、快適に生活するための拠点、住まい。誰にでも必要であるものの、一般の賃貸住宅では高齢者や母子家庭など、住宅の確保が困難な人々が少なからずいる。

この事態を改善するため、賃貸住宅の空室を活用して住宅供給の安定化を図ることを目的に、2017年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」が改正された。空き家・空室を活用し、部屋を借りづらい人へ“入居を拒まない物件”として貸し出す仕組みだ。

借りづらい人への供給を目的としているが、セーフティネット法の政策は当事者に向けてだけではない。「空室を埋めたい」「空室を有効活用したい」「所有する物件を通じて社会貢献をしたい」といった大家の思いを後押しする制度でもある。“入居を拒まない物件”として公的に公開される物件は登録制となっており、その登録窓口は物件の所在する自治体、多くは都道府県が担っている。

登録の窓口となる自治体側は、どういった取組みをしているのか。今回は東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課のセーフティネット住宅担当者に、都のセーフティネット住宅促進の歩みや、今行われている都独自の取組みを伺った。

「東京ささエール住宅」に至るまでの都のセーフティネット住宅政策の歩み 主に質疑に応答してくれた東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課長 田辺康弘氏

主に質疑に応答してくれた東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課長 田辺康弘氏

住宅の確保が難しい人に対するセーフティネットとしての役割は、長年主に公営住宅が担っていた。それを、2017年の住宅セーフティネット制度改定でその範囲を民間住宅に広げたことは、当時の住宅政策では画期的なものであった。公から民間へ、役割の広がりに東京都はどう対応していたのだろうか。

田辺氏「2017年に住宅セーフティネット制度の改正法が施行されるにあたり、同年度末に『東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画』を策定しました。その計画に則り、現在も取組みを進めているところです。具体的な取組みの方向性については、都の住宅施策の羅針盤ともいえる『東京都住宅マスタープラン』にも盛り込まれており、概ね5年ごとに見直しを行うこととしております」

東京都住宅マスタープランで「住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定」を目標として掲げつつ、市区町村による居住支援協議会の設立促進のほか、基準を満たす住宅にするための助成制度等の活用促進を図っている。また、2020年に都内のセーフティネット住宅について、親しみやすく分かりやすいものになるよう「東京ささエール住宅」と命名。

その甲斐あり、セーフティネット住宅に登録する住宅戸数は徐々に増加。2020年度には4万戸、2023年度には約5万3000戸とその数は飛躍し、近年では年間2000戸のペースで増えているそうだ。

計画では、住宅確保要配慮者のみが入居できるセーフティネット住宅の“専用住宅”を2030年までに3500戸供給することを目指している。

田辺氏「東京ささエール住宅の専用住宅の数は2020年度末で598戸、2025年2月末時点で1030戸と着実に増えています。東京都は専用住宅をより増やす方針です。そのためには、より多くの貸主に制度の中身を知ってもらう必要があると感じています。また、助成を使いやすく明瞭にするため、独自に制度の改良も随時行っています」

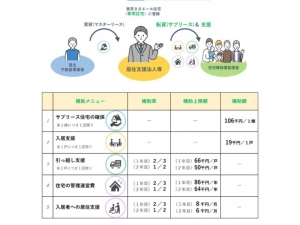

「より使いやすく」都独自の東京ささエール住宅大家向けの補助制度 貸主応援事業はこれまで個々に申請を出さないといけなかったものがパッケージ化されて利用しやすくなった(東京都ホームページより引用)

貸主応援事業はこれまで個々に申請を出さないといけなかったものがパッケージ化されて利用しやすくなった(東京都ホームページより引用)

国が推進する住宅セーフティネット制度では、大家向けに登録基準に達するための工事費や改修費の助成、専用住宅に対する家賃低廉化などを補助している。

東京都ではさらにそれに加えて、東京ささエール住宅の専用住宅の大家に向けた独自の事業として、「貸主応援事業」と「登録協力補助(登録協力報奨金)」などの事業を展開しており、2025年4月より内容を改正して取組みを進めている。

貸主応援事業では、パッケージ化した4つの補助メニューから、所有する物件に必要に応じて施工や保証の補助を、貸主が自由に選択できるようになっているのが特徴だ。4つに分類された項目の内訳は、①耐震改修費の補助、②住宅設備改善費補助、③見守り機器設置等補助、④少額短期保険等保険料補助、となっている。

各メニューには“専用住宅に新規登録する物件”“原則、専用住宅として10年維持する”等の要件があるが、それぞれ補助対象経費の補助率は①は5/6(上限250万円/戸)、②は1/2(上限50万円/戸)、③2/3(上限4万円/戸)、④は2/3(上限4千円/戸)となっている。

たとえば、高齢者向けの東京ささエール住宅の専用住宅に登録すれば、戸当たりで最大約300万円の補助を受けることができる。

田辺氏「バラバラに申請すると申請者の方々の手間なので、このような形にしました。パッケージの中でも、耐震改修費の補助は補助額が大きくなっています。住宅設備改善費補助に関しては、今年度から使い勝手がよくなっていると思います。バリアフリーだけでなく、防犯設備や温水便座、高性能なエアコンなどを新たに単独で設置できるようになりました。物件の改修に、より取組みやすくしています」

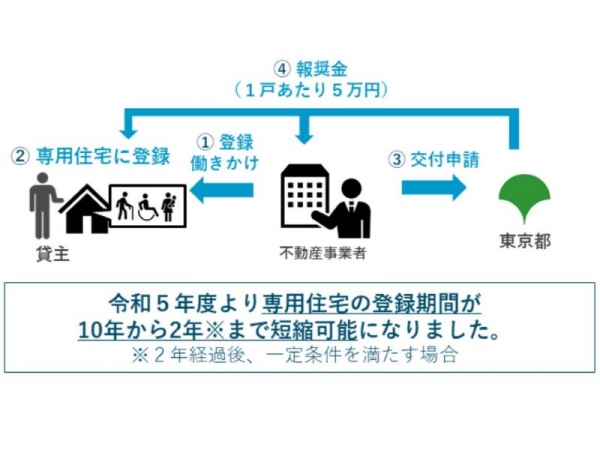

報奨金でより専用住宅を続けやすくなる(東京都ホームページより引用)

報奨金でより専用住宅を続けやすくなる(東京都ホームページより引用)

登録協力補助(登録協力報奨金)は、専用住宅への登録に対する報奨金だ。2020年度から開始した制度で、専用住宅の大家と専用住宅への登録を働きかけた不動産会社に、それぞれ5万円が支給される。これまでは10年間通して専用住宅であることが支給条件だったが、専用住宅として登録して2年経過後は、2ヶ月以上空室期間があった場合、登録住宅に移行できるように見直した。

専用住宅の“縛り”をゆるめて入居者の幅を広げることにより、大家にとっては空室リスクをさらに下げられる。

とはいえ、専用住宅登録には空室リスクや工事にかかる必要経費、書類の手続きの労力、家賃未払いや入居者の孤独死…といった不安が、少なからず伴うだろう。都側も、貸主の登録事務を無料で支援するとともに、“貸主の不安軽減を重要な課題”と認識し、東京都側も貸主の声を聞いて制度を年々ブラッシュアップしているとのことだ。

また、都の住宅政策本部のサイトには、制度を利用した東京ささエール住宅の居室内を写真付きで紹介している。入居者が快適に暮らせるよう心を砕いた、立地や居室平米に合わせた施工例のほか、都の補助と市区が提供する補助を併用した交付金額例も掲載。

制度をうまく活用することのメリットがわかり、東京ささエール住宅へのハードルが下がりそうだ。

助成のアプローチは、支援の要となる居住支援法人へも 支援方法に寄り添った補助メニューがそろう(東京都ホームページより引用)

支援方法に寄り添った補助メニューがそろう(東京都ホームページより引用)

住宅セーフティネット法に関して今注目を集めているのは、2025年10月に予定されている改正法の施行だ。今回の改正でとりわけ重要視されているのが、居住支援法人の存在。

今回の法改正では、居住支援法人などが入居者の見守りや適切な福祉サービスをつなぐ伴走支援を行ってくれる「居住サポート住宅」の創設が構想されている。

居住支援法人に関しては過去記事『「借りたくても借りられない」に寄り添う居住支援法人の役割』を参照いただきたい。

そして、現行の東京都住宅マスタープランには、居住支援法人の活動支援についても記載があるが、2023年度からは「居住支援法人等応援事業(補助金)」を開始した。

居住支援法人等応援事業(補助金)は、サブリースを行う居住支援法人を補助する助成金制度である。サブリースするために確保した物件を東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録することで、マスターリースに係る管理運営費のほか、入居支援や引越し支援、入居者への居住支援への補助が得られる。

大家だけでなく、住居を確保する居住支援法人の活動を通じて専用住宅を増やす目的もあるそうだ。

田辺氏「居住支援法人が行う物件のサブリースは、居住支援法人の本来の役割ではありません。ですが、支援とサブリースをセットで行ったほうが効率的・効果的だったりします。そこを東京都が支援することで、より活動がしやすくなればと願っています」

(居住支援法人担当)菊地氏「この事業も居住支援法人の方々からのヒアリングで、この形に行きつきました。すでに登録している法人にメーリングリストで情報をお伝えしたところ、瞬く間に相談や応募が集まり、ニーズの高さを感じました。利用団体数も現在も徐々に増えている状況です。私たちも団体の方々の声を聞いて、居住支援法人に向けた支援もブラッシュアップしています」

居住支援法人等応援事業は他事業とも併用が可能だとのこと。たとえば高齢者専用賃貸住宅をサブリースする居住支援法人が、貸主応援事業を利用して手すりや段差の工事を行ったり、登録協力補助を受けたりすることもできるという。

家となるハード面だけでなく、伴走支援というソフト面での支援も手厚いことは、大家にとっても安心材料になるだろう。独自支援を通じて、借主・貸主・支援団体三方向すべてにアプローチしようとする姿勢がうかがえる。

区部7割の「東京ささエール住宅」、さらなる認知拡大を─都の戦略と想い

人口過密の大都市から離島まで、特色にあふれる東京都。地域の状況と密接に関わる住宅は、地元である市区町村ならではの地域特性があり、土地柄をよく知る基礎自治体との関係性は重要といえる。東京ささエール住宅の運用にあたり、市区町村との連携について、田辺氏はこう語る。

田辺氏「都は基礎自治体に対して、市区町村への居住支援協議会の設立支援や補助、その活動の支援を行っています。協議会を持つ自治体は、住宅支援の動きが活発になる印象です。八王子市や墨田区では、家賃低廉化補助や改修費補助事業をうまく運用されていますし、豊島区、杉並区、世田谷区、大田区、目黒区、文京区なども地域課題に取り組まれていて素晴らしいと思います」

居住支援協議会の活動に関して、居住支援協議会を専門とする松谷氏が解説する。

松谷氏「各区市の職員や居住支援法人が集い、意見交換の場として『ワーキング』を開催しています。年6回、異なるテーマで意見交換を行い、情報のアップデートや各地域での課題を共有しています。最近開催されたものでは高齢者の見守り、残置物処理に関するテーマが扱われました」

田辺氏「ワーキングでは、『この事例はこの居住支援法人が得意』のような共有もできます。すぐに良い数字につながるわけではありませんが、定期的に情報交換をするプラットフォームを地域レベルでつくっていくことが重要と感じています。先の居住支援法人への補助制度も、法人に活用してもらい、協議会との関わりをもつことで、居住支援に相乗効果があると思っています」

現行の住宅セーフティネット制度が施行されて8年。東京ささエール住宅の所在地は専用住宅の場合、区部が7割だという。今後の展望について尋ねた。

田辺氏「制度・仕組みの認知度を高める必要があると感じています。たくさんの人に知ってもらい、関心を寄せて制度を利用してもらえるよう、情報発信をしていきたいですね。そのためにも、引き続き制度を使いやすくするために継続的に改善していきます」

借りる人・オーナー・支援団体を“支え”“応援する”住まいで築く未来の東京

「東京ささエール住宅」の名称には、賃借人となる配慮が必要な当事者だけでなく、東京都が住宅セーフティネット制度を利用する大家を“支える”“応援する”の意も込められているそうだ。

国民の高齢化とそれに伴う障害者人口の増加、障害者の地域自立生活の推進、在留外国人の増加と、住まいを確保することが難しい人が今後増える傾向にあることは、想像に難くない。ニーズが高まる今、東京ささエール住宅は住宅活用の有効な選択肢となり得るだろう。

どんな人にも欠かせない住宅。制度を通じて、インクルーシブに住まいを支えようとしている人たちがいる。住まいという個別の課題を一つずつ乗り越え、都市全体の発展へとつなげていく東京都の取組みに期待したい。

今回お話を伺った方

東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課のみなさん。(左から)田辺康弘氏、菊地美登里氏、中倉 樹氏、渡邉靖史氏、松谷茂樹氏

■東京都 住宅セーフティネット制度(東京ささエール住宅)

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/safety_net

■公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(登録申請及び補助制度に関するお問合せ先)

https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/jyutakukakuho_seido/

■「障害者」の表記について

FRIENDLY DOORでは、障害者の方からのヒアリングを行う中で、「自身が持つ障害により社会参加の制限等を受けているので、『障がい者』とにごすのでなく、『障害者』と表記してほしい」という要望をいただきました。当事者の方々の思いに寄り添うとともに、当事者の方の社会参加を阻むさまざまな障害に真摯に向き合い、解決していくことを目指して、「障害者」という表記を使用しています。

【LIFULL HOME’S ACTION FOR ALL】は、「FRIENDLY DOOR/フレンドリードア」や「えらんでエール」のプロジェクトを通じて、国籍や年齢、性別など、個々のバックグラウンドにかかわらず、誰もが自分らしく「したい暮らし」に出会える世界の実現を目指して取り組んでいます。

公開日:2025年 06月25日 06時00分

ACTION FOR ALL 編集部

外国籍、LGBTQ、高齢者、障害者、ひとり親など、さまざまなバックグラウンドにより住まい探しに困難を抱える方々の現状や行政の支援制度、支援を行う団体・企業などについて発信します。

2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS マーケティング・エフェクティブネス部門 グランプリ、第76回広告電通賞 SDGs特別賞、WELLBEING AWARDS 2023 グランプリ等、受賞歴多数。

WACOCA: People, Life, Style.