当時の人たちの顔が浮かぶ

米軍が上陸した読谷村渡具知海岸から、沖縄戦終焉(しゅうえん)の地である糸満市摩文仁までを巡る「沖縄戦、その始まりから終わりまでを見るツアー」を開催している下地幸夫さん(合同会社沖縄案内 代表社員)。各地に点在する戦跡を訪ねながら、本島中部から南部へと展開する約90 日間の戦闘の様子を追体験できるプログラムとなっている。このたび、ツアーの内容を一冊に凝縮した書籍を出版。下地さんが生前の父・勝晴さんから聞き取った生々しい戦争体験のエピソードも収められている。

下地さんが主催するツアーは、読谷村渡具知海岸から、激戦地である宜野湾市嘉数、浦添市前田、那覇市安里、首里城、八重瀬町富盛を巡り、最後に摩文仁へ赴く。日程は2日間、時には1日10時間を超えるハードな内容だが、現在、年間約60~70組の申し込みがあるという。

琉球大学農学部を卒業し、岡山大学大学院で博士号(農学)を取得した下地さん。民間企業に所属し研究員として県ミバエ対策事業所(現・県病害虫防除技術センター)に勤めた後、県産業振興公社を経て、2009年に合同会社沖縄ネイチャーウォーク(現合同会社沖縄案内)を設立した。当初は、専門分野を生かしたやんばるの自然ガイドを行っていたが、ある時、県外から訪れた夫婦に「戦跡の案内もしてもらえないか」と依頼を受けた。

80年前、1300隻を超える米軍の軍艦で埋め尽くされた同地。左上の7~8隻の大型補給船が停泊している辺りが、現在の嘉手納町水釜の埋立地(沖縄県公文書館所蔵の写真)

80年前、1300隻を超える米軍の軍艦で埋め尽くされた同地。左上の7~8隻の大型補給船が停泊している辺りが、現在の嘉手納町水釜の埋立地(沖縄県公文書館所蔵の写真)

「『勉強し直さないとできないから』と断ると『また来た時に案内してください』と。それで時間があったので、本を読んだり、各地の戦跡を自分なりに見に行ったりしたんです。次にいらっしゃった時に案内したら、すごく喜んでくれたんですよ」

正式にプログラムを組み立ててホームページを立ち上げると、意外にアクセス数が多く、申し込みも伸びて一時は10日間連続でツアーを実施したこともあったという。

父の戦争体験

「2023年に亡くなった僕の父親は戦争体験者なんですが、それまで話を聞いたことがなかったんです」。戦跡の案内を始めたことがきっかけで詳しく聞いてみようとしたものの、最初は口を開いてくれなかった、と振り返る。

沖縄戦の時に避難していた南城市玉城船越の壕跡を指す下地さんの父・勝晴さん。下地さんと一緒に、当時の記憶をたどり探し出した。避難した当時とほとんど変わっておらず、「ああ…」と感嘆の声を上げたという=2015年

沖縄戦の時に避難していた南城市玉城船越の壕跡を指す下地さんの父・勝晴さん。下地さんと一緒に、当時の記憶をたどり探し出した。避難した当時とほとんど変わっておらず、「ああ…」と感嘆の声を上げたという=2015年

「でも、会いに行くたびにそういう話をすると『仕方ないな』といった感じで、話し始めてくれたんです。ところが、10分か20分ぐらいで疲れたと言って話をやめるんですよ」

それでも何度も足を運んで話を聞くうち、父親が体験した過酷な体験の全体像が見えてきた。対馬丸に乗り遅れ遭難を免れたこと、地上戦開始後に南部へ逃れるも、日本兵からたびたび避難場所を追い出され、一度は銃口を向けられて脅かされたこと―。

「話を聞いてびっくりした。父は対馬丸の生き残りだったんだと。普段はまったくそんなことは話さない、孫が来たら喜ぶ普通の人なんです」

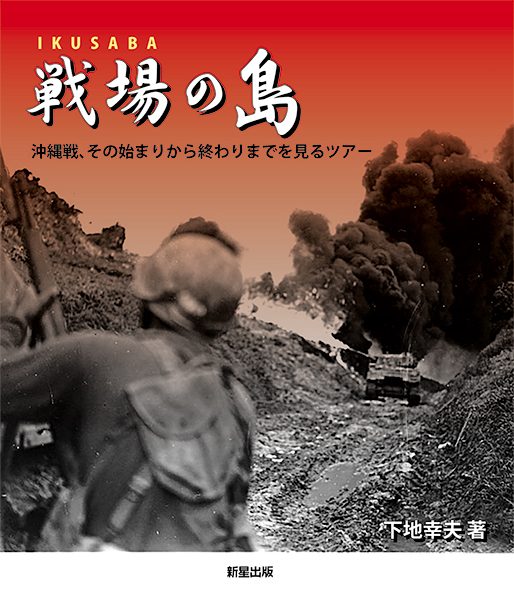

ツアー内容を書籍に

下地さんは7月に、ツアーの内容をまとめた書籍「戦場(いくさば)の島沖縄戦、その始まりから終わりまでを見るツアー」を出版する。その巻末に、下地さんがノートに書き留めた父・勝晴さんの話を収録した。

下地幸夫さんが7月に出版する「戦場(IKUSABA)の島 沖縄戦、その始まりから終わりまでを見るツアー」(新星出版/1650円)。沖縄戦の主な戦場となった地点を、現在と当時の写真を併置しているのが特徴。(当時の写真は沖縄県公文書館所蔵の写真を使用)

「この話を残したい、と思ったんです。彼の話を聞いた僕がいなくなったら、永遠に誰にも分からなくなるので」と胸中を語る。

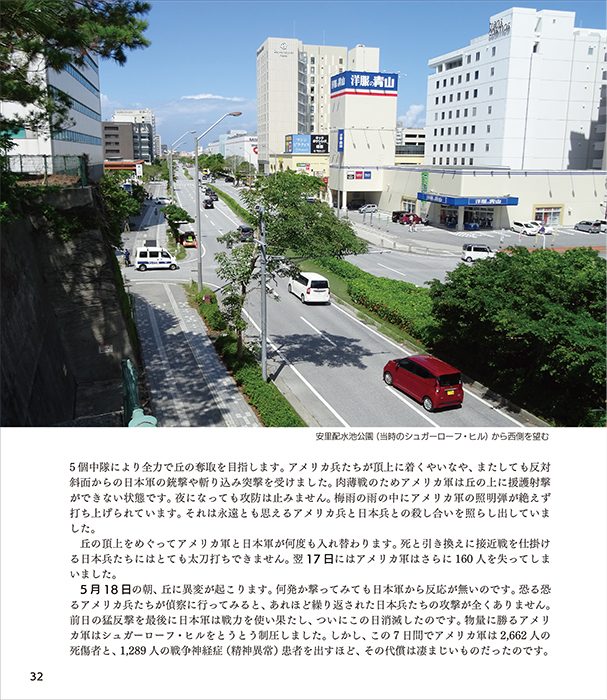

書籍では、戦闘の流れを追いつつ、主な戦場となった地点を、当時と現在の写真を並べて紹介している。「今はこんなに人が住んでいる本島中南部で、80年前にこんな戦いがあったのか、と読む人にも想像してほしい。タイムスリップしたような感じになってくれたら」。下地さんが思い描いた戦場ストーリーも掲載し、当時の状況がより立体的に浮かび上がる一冊となっている。

「最近は涙もろくなって、案内をしていて当時の人たちの顔が浮かび、言葉に詰まってしまう時もある」と下地さん。「この本が、若い人や子どもたちをはじめ、沖縄戦を学びたい人のファースト・ステップになってもらえたら」と思いを寄せる。

(日平勝也)

「戦場(IKUSABA)の島 沖縄戦、その始まりから終わりまでを見るツアー」

新星出版/1650円

7月初旬刊行予定。県内の主な書店で販売

問い合わせ 新星出版株式会社 TEL 098-866-0741

(2025年6月19日付 週刊レキオ掲載)

WACOCA: People, Life, Style.