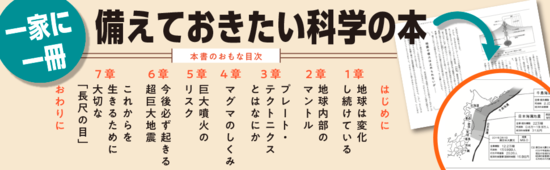

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

日本列島と地震の「静穏期」

南海トラフ巨大地震以外の地震も含め地震が起きる時期について、大事なことに触れておきましょう。

二十世紀の半ば以降、一九六〇年代から一九九五年まで、日本列島は大きな地震があまりない、地震の「静穏期」でした。

一九九五年は阪神・淡路大震災があった年で、そこから日本列島、特に西日本は「活動期」に入ってしまいました。実際、二〇〇〇年十月には鳥取西部地震、二〇一八年六月には大阪府北部地震などがありました。二〇一六年四月の熊本地震もそうですよね。

高度経済成長と地震の関係

その静穏期に日本になにがあったかというと高度経済成長をとげたんです。

つまり、日本が高度経済成長できたのは、たまたま地球科学的に地面が静かだったからで、とてもラッキーだったんですね。戦後、復興するときに地震が少なかったから、日本はこんなに豊かな国になったんです。

そこで阪神・淡路大震災があった一九九五年です。バブルの崩壊がはじまったとされるのが一九九一年で、それから日本は「失われた三十年」と言われることもあるほど停滞しています。つまり日本は社会の変動期と地球の変動期が一致しています。

経済の成長期は地震が少なく、経済が停滞すると地震が増えるということです。日本人にとっては「大変だ」という時期が一致しているんです。

レジリエンスの重要性

前回の地震の活動期のピークが太平洋戦争中と終戦直後、その前の一八五四年は幕末です。社会の変動期に地震が起きている。

ある意味でこれはいいことでもある。だからこそ僕たちはこの事実を知って、「さあ、どうやって日本を立て直そう」ということですよね。

つまり日本が変革するときに、地面も変動して、すべてをリセットするんです。たとえば幕末を考えると、幕府が崩壊して、まだ若い人たちが活躍していました。二十~三十代の薩摩藩、長州藩の若い人材が日本をつくった。

終戦直後もそうで、当時は松下幸之助さんや本田宗一郎さんや盛田昭夫さんなどががんばって技術大国となった。

だから僕は次の二〇三〇年代もそうだろうと思っています。特に若者に期待しています。

地球科学的には、大きな地震は百年に一回、もっと大きな地震は千年に一回起きる。だからといって日本人は全部絶滅するわけではありません。

揺れる大地にしぶとくというか、しなやかに生き延びて次の世代にバトンタッチして新しい社会をつくってきたのです。「地震ルネッサンス」と言ってもいい。

僕は自分の専門である地球科学から導かれる、こうした「レジリエンス」(resilience=直訳すると「回復力」)を大切にしたいと思っています。

参考資料:【京大名誉教授が教える】首都直下地震で「最も被害が大きいと予想されるエリア」とは?

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

鎌田浩毅(かまた・ひろき)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。

「科学の知」を活きた知識に――著者より

最近の日本では地震や噴火がとても多い。皆が不安を抱いている一方、これが2011年に起きた東日本大震災(いわゆる「3.11」)と関係があることを知る人は少ないのが実情です。

本書でも解説したように、地震と噴火が頻発するのは「3.11」によって地盤に加えられた歪みを徐々に解消しようとしているからです。日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」がはじまったため、今後の数十年は地震と噴火は止むことはない、というのが私たち専門家の見解なのです。

これに加えて、近い将来に6800万人を巻き込む激甚災害が控えています。首都直下地震、南海トラフ巨大地震、富士山など活火山の噴火が、いずれもスタンバイ状態にあります。こうした喫緊の事実を高校で学ぶ機会がなくなったことは、国民的損失以外のなにものでもないのです。

そこで私は「いまからでも決して遅くない」と説きます。それには先達がいたのです。約150年前の明治初期、福沢諭吉は『学問のすゝめ』を刊行しました(初版1872年)。欧米の近代的思想を身につけ、自覚ある市民として意識改革することを力説した名著ですが、文章は平易にして情熱に満ちており全国民の10人に1人が買ったといいます。私の気持ちも福沢とまったく同一です。

すなわち、いまから約十年後に迫る南海トラフ巨大地震=「西日本大震災」から、「地学」の力で1人でも多くの命を救いたいからです。

もう一つ、地学は「おもしろくて、ためになる」科目でもあります。このフレーズは戦前に雑誌『キング』『少年倶楽部』を出版した講談社がつくったものです。私もその方針で本書を執筆し、文系読者が苦手な数式や化学式をほとんど用いませんでした。

実は、世の中にはためにはなっても面白く読めない理系本が多いのですが、そもそも学校に憂鬱な思い出しかないのは、「たしかにためにはなるかもしれないが、全然面白くなかった」からではないでしょうか。ここを打破しようと、私は教室で真っ赤な革ジャンを着てマグマを語り、横書きの学術論文から縦書きのサイエンス入門書へと発信メディアを変えました。

通例、大学の理系科目では数式が並ぶ横書きの教科書を使いますが、それでは初学者の興味をつなぐことは難しいからです。結果は上々で、閑古鳥が鳴いていた講義は立ち見が出るまでになりました。そして自称「科学の伝道師」が誕生。京大で教えるようになってから24年間、「ヘンな教授」で押し通してきたのです。

とはいえ、私はなにも使命感に燃えているだけの地学者ではありません。そもそも私が地学に惹かれたのは、25歳の駆け出し研究者のころ、地球の美しさに心底、感動したからです。広々とした九州の火山で、風を感じ、土の匂いを嗅ぎ、大地を直接肌で受けとめながら山をひたすら歩きまわっていました。五感のすべてを使いながら地球の成り立ちに考えをめぐらすことには、なにものにも代えがたい心地よさがあったのです。「地学を一生続けていきたい!」と思った瞬間でもあります。

そうした地学という学問そのものの魅力も、本書でみなさんに伝えたいのです。

■新刊書籍のご案内

☆「いま読むべき本」として売れてます! 累計4万部突破!☆

西成活裕氏(東京大学教授)絶賛!

「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の1冊」

高野秀行氏(ノンフィクション作家)推薦!

「日本はいつどこで巨大地震と火山噴火が起きても全然おかしくないという、あまりに恐ろしい科学的事実が面白くわかってしまう。特筆すべきは図版。わかりやすくて、詳細な図版がこれでもかと入っていて、それだけでも購入の価値あり。日本に住む人は必読だろう」

WACOCA: People, Life, Style.