津波避難施設は14年でどう変わった?東日本大震災で被災した仙台市 避難場所・情報伝達に課題残る (25/03/24 18:31)

さまざまな角度から東日本大震災を見つめるシリーズ「あの時、そして今」。今回は「津波避難施設」に注目します。震災発生から14年、沿岸部の津波への備えは大きく変わっています。仙台市を例に、改めて津波からの避難を考えます。

東日本大震災で大津波に襲われた仙台市沿岸部。7メートルを超える津波が押し寄せ、仙台東部道路まで達しました。仙台市では震災後、津波避難施設について基本的な考え方を策定しました。震災の経験を踏まえたもので一定の条件が設定されています。

1つ目は対象となるエリア。仙台東部道路の東側でエリアの大半は、大津波警報での避難ですが、さらに海側に位置するかさ上げ道路、県道塩釜亘理線・東部復興道路の東側は、津波警報以上で避難が必要とされています。

2つ目は津波が到達するまでの時間。東日本大震災での実績よりも早い「45分」と設定されました。エリア内にいる全員が地震発生から45分以内にできるよう避難施設を整備する計画です。

仙台市 防災計画課 庄子正宏課長(Q、避難は車でもよい?)

「仙台市の津波避難については原則として徒歩避難としている。理由としては、車避難の方の割合が増えると渋滞が発生して、逃げ遅れる方が増えると考えているので、そのように呼びかけをしているところ。要配慮者の方ですとか、介助や介助支援する方については、例外的に車で避難ということも可能と考えています」

45分で対象エリアの外に出ることを基本とする計画ですが、そうできない場合は最寄りの津波避難施設に避難します。津波避難施設は「タワー型」のほか、消防団施設も入る「ビル型」、さらには既にある建物の屋上などへ直接上れる「階段型」の3種類があります。

「タワー型」は、2015年から2016年にかけて、仙台市内では6カ所設置されました。しかし、その後は建設されていません。

仙台市 防災計画課 庄子正宏課長(Q、増設の予定は?)

「津波避難タワーですけれども、東日本大震災を踏まえて沿岸部に何カ所か設置・建設してきた。避難できるかどうかも確認した上で作ったので、現時点で新たな避難タワーを建設することはない」

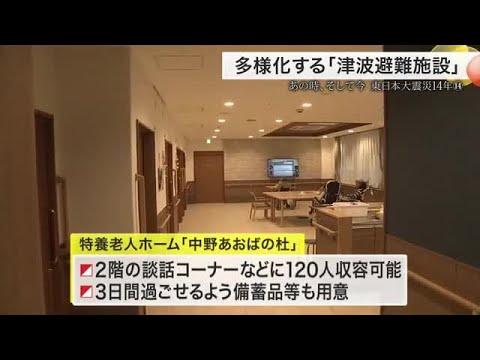

一方、仙台市では震災後に沿岸部に完成した物流施設などを津波避難施設として利用することを進めています。現在利用可能な施設は62カ所に上ります。増えた背景にあるのが、民間との協定締結。こちらは去年協定が結ばれた仙台港近くにある特別養護老人ホームです。この建物の2階にある談話コーナーなどのスペースが、120人が3日間過ごせる一時避難場所として使用されるそうです。

仙台市 防災計画課 庄子正宏課長

「宮城県の方から(2022年5月に)最大想定の新たな浸水想定が示されたことを踏まえて、主に仙台港の辺りにはなるが、浸水する範囲が広がっているので、津波避難施設、民間の方のご協力も得て追加しているところ」

周辺に高い構造物がない場所には、津波避難ビルやタワー以外にも避難の丘が5カ所整備されています。海側の傾斜を緩くすることで津波の進行方向に対して抵抗を少なくしつつ海側からの避難者が昇りやすくするなどの工夫がされています。

一方、一度は津波避難施設に指定されながら、構造上の問題によって指定が解除された所も。若林区の震災遺構・荒浜小学校はその一つです。

仙台市 防災計画課 庄子正宏課長

「国の基準に基づいて津波の強さに耐えられるかどうかを構造計算をしたところ、最大波力に耐えられないという結果が出たので、去年、津波避難施設の指定は解除したという状況。荒浜小学校の北側と南側に津波の避難の丘があるので、こちらを活用いただければと。南側の方は6400人まで入ります」

避難施設の整備に加えて、そもそも避難が必要な状況であることをどう伝えるかという問題もあります。仙台市では、津波避難が必要な時には防災行政無線による呼びかけや世界で初めてとされるドローンを使った津波避難呼びかけの態勢を整えていますが、必ずしも万全とは言えないようです。

仙台市 防災計画課 庄子正宏課長

「ドローンにつきましては、特に気象状況よっては飛べない場合もあります。各個人の方で情報端末を持っていただくことが非常に重要かなと思います」

万が一の際、どのように情報を得て、どのような行動を取れば命を守れるのか、改めて最新の情報で事前の備えをしておく必要があります。

WACOCA: People, Life, Style.