【特集】60年前の新潟地震で粟島におきた〝隆起〟住民たちが語る記憶と今【新潟・粟島浦村】スーパーJにいがた6月18日OA

1964年新潟を襲った 王子神品川を訴した津波の影響などでカオ への浸水は1万5000胸余りに登りまし たさらに液場化の被害が 拡大鉄筋コンクリートのアパートが倒壊 するなど甚大な被害を受け新潟自身が液場 化現象を研究するきっかけにもなりまし た死者13人を出したみぞの大 災害震源は淡島の南方置き 40km淡島 浦村町に最も近い場所でし た立って歩くのがねま大人でもちょっと漏 たくらいどっか捕まっていないと倒れそう な揺れ方でし た当時漁師として働いていた渡辺義男さん 91 歳新潟地震が発生した時島の北東部にある 内浦地区の港の近くにいまし た最初にとった行動は たまたま私の弟が中学に入ってたもんだ からまず学校に行きましたこの中学生が今 えてるからもうこっちこえて山で逃げ ようってそうしたらもうみんなついてきた から ね渡さんは中学生を先導して高台の竹藪に 避難させました ま私小さい頃から自信があったら座りが 落ちるとそのためにあの竹に逃逃げた方が いいっていうことをね昔の人からこう聞い ておったわけ です渡辺さんの印刷で避難した当時中学3 年生の本母 さんではれよりも津波する声が上がってい たと言い ますこの日もこうずっと行ったかと思うん です ね海岸が見えるちょうどそういう場所が あって今までで海に使っていた場所が赤 赤赤と海藻や貝がうん命名だんですねうん そのあの引いたあの状態を見るとかなり 大きいのが来るぞ と本母さんが目にしたのはむき出しになっ た海の底住民たちは塩が引いた状態だと 思っていましたが実はこれこそが流の後 でし たポボさんがこれ流したっていうのを聞い たのは最初どのタイミングだったんですか うラジオ放送であのどうもルキしたらし いって言ったら大人があア浮いたてよって いうまそんな話すからあじゃあこのまま なんだなん て岩の白い部分は地震の前まで海に沈んで いまし た60年前淡島は島全体が1.5mほど 流記したと見られてい ます地盤の龍気は地震で起こる断層のずれ が要因 です震源が陸に近い場合に起きやすいとさ れていて 元日のの半島地震でも起きていまし た石川県の和島市や鈴市の沿岸で最大4m の流が確認されてい ます子供心に え島が浮くなんてええ考えられないみたい な の南にあるか 区60年前海岸で竜を当たりにした人がい ます本当に ね然て怖いもんだなと思った や民宿を営む松浦かず子さん94歳 新潟自身が発生した時船で来る客を迎える ため桟橋にいまし たおのそこが見えた うん今までめの中いたのがもうおかになっ たんだもん あもう自然とわざわざて引いてきまったよ うん 地震でかや地区の海岸線は大きく変わり まし た海の底だったゴツゴツとした岩肌が荒に なり海藻や貝生きた魚が打ち上げられてい たそう ですどんな津が来るかと思ってどんなかお 客さんおい上がってくるてなってお客さん も人のしかないもんうん魚種類に出たんだ よああ怖くないって いうこの辺から多めだったよもうここ海 はい流記した場所はその後埋め立てられ港 や宅地となりまし たたった1度の王子神が島の姿を変えて しまったのです 産業にも大きな影響がありまし た漁師の渡辺さんが証言し ますそれまでタが取れてたのがピタっと 取れなくなった よ淡島では明治時代から大棒網と呼ばれる 大型の低地網量が盛んで新潟地震の前には 一網で56Tもの鯛が水上げされたことも あると言い ますしかし新潟自身の後は不良に悩まされ まし た10年くらいはうんあれだったねああ 思いな仕事できなかったねああかなりの やはり障害われました ねさらに農地でも田場ねあの注ぐ陽水路が に閉じ水が来なくなって やなく田房して畑にしたん です現在淡島に田んぼはありませ ん震源に最も近いこの島には新潟自身の 記憶が確かに刻まれています

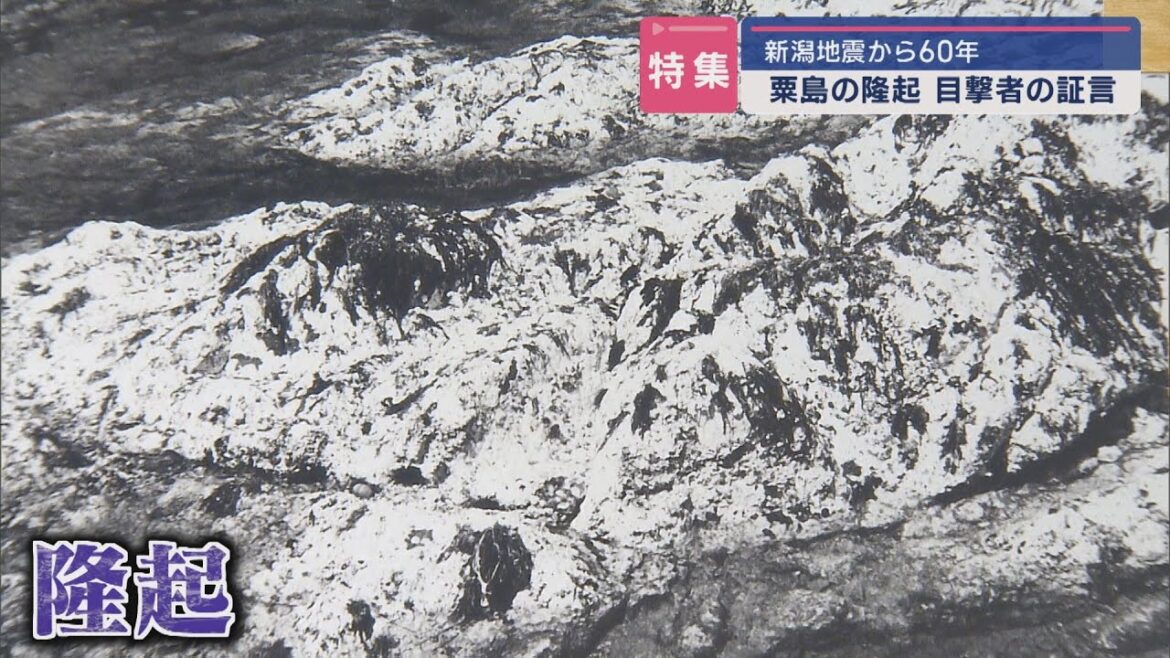

60年前におきた新潟地震の震源に最も近い粟島。岩場は、強烈な揺れで地盤が隆起しました。

能登半島地震でも見られた隆起。その時何が起きていたのか、住民たちを取材しました。

1964年、新潟を襲った大地震。信濃川を遡上した津波の影響などで家屋への浸水は、1万5000棟あまりにのぼりました。さらに、液状化の被害が拡大、鉄筋コンクリートのアパートが倒壊するなど甚大な被害を受け、新潟地震が液状化現象を研究するきっかけにもなりました。

死者13名を出した未曽有の大災害。震源は、粟島の南方沖40km。粟島浦村は、震源に最も近い場所でした。

■渡辺義雄さん

「立って歩くのが大人でも無理なくらいどこかに捕まっていないと倒れそうな揺れ方でした。」

当時、漁師として働いていた渡辺義雄さん・91歳。新潟地震が発生した時、島の北東部にある内浦地区の港の近くにいました。最初にとった行動は…

■渡辺義雄さん

「弟が中学生だったので(心配で)学校に行った。中学生たちがうろたえていたからこっちに来い、山に逃げようと言ったらみんながついて来た。」

渡辺さんは、中学生を先導して高台の竹藪に避難させました。

■渡辺義雄さん

「小さい頃から地震があったら地割れがおきるので、竹藪に逃げた方がいいと昔の人から聞いていた。」

渡辺さんの引率で避難した当時中3の本保友明さん。竹藪では、地割れよりも津波を心配する声が上がっていたと言います。

■本保友明さん

「この辺から(竹藪に)行った。ちょうど海岸が見える場所があって、今まで海だった場所に赤々と海藻や貝が見えていた、潮の引いた状態を見るとかなり大きい(津波が)来るぞ。」

本保さんが目にしたのは、むき出しになった海の底。住民たちは潮が引いた状態だと思っていましたが、実はこれこそが隆起の跡でした。

■本保友明さん

(Q.隆起を知ったのはいつ?)

「(避難中に)ラジオ放送で「隆起したらしい」と言った大人が「粟島が浮いた」と言った。(海岸は)このままなんだなと思った。」

岩の白い部分は、地震の前まで海に沈んでいました。60年前、粟島は島全体が1.5mほど隆起したと見られています。地盤の隆起は、地震で起こる断層のズレが要因です。震源が陸に近い場合に起きやすいとされていて、元日の能登半島地震でも起きていました。石川県の輪島市や珠洲市の沿岸で最大4mの隆起が確認されています。

■本保友明さん

「子ども心に、島が浮くなんて考えられない。」

粟島の南西にある釜谷地区。60年前、海岸で隆起を目の当たりにした人がいます。

■松浦数子さん

「本当に自然は怖いものだと思った。」

民宿を営む松浦数子さん・94歳。新潟地震が発生した時、船で来る客を迎えるため桟橋にいました。

■松浦数子さん

「海の底が見えた。今まで海の中だったのが丘になったんだもん。自然とジワジワと水が引いていった。」

地震で釜谷地区の海岸線は、大きく変わりました。海の底だったゴツゴツとした岩肌が露わになり、海藻や貝・生きた魚が打ち上げられていたそうです。

■松浦数子さん

「(地震直後は)どんな津波が来るかと思って、民宿の客に丘にあがってと言ったが言うこと聞かなった。魚を拾いに海岸に下りて行った、怖くないって言って。」

■松浦数子さん

「この辺から海だったよ。」

隆起した場所は、その後、埋め立てられ港や宅地となりました。たった一度の大地震が島の姿を変えてしまったのです。

産業にも、大きな影響がありました。漁師の渡辺さんが証言します。

■渡辺義雄さん

「それまでタイが採れていたのにピタッと採れなくなった。」

粟島では、明治期から大謀網と呼ばれる大型の定置網漁が盛んで、新潟地震の前は一網で56tものタイが水揚げされたという記録があります。しかし、新潟地震の後は、不漁に悩まされました。

■渡辺義雄さん

「(地震の後)10年くらいは思うように仕事ができなかった。かなりの損害があった。」

さらに、農地でも。

■本保友明さん

「(地震の影響で)田んぼに注ぐ用水路に水が来なくなった。やむなく田んぼを畑にした。」

現在、粟島に田んぼはありません。

震源に最も近いこの島には、新潟地震の記憶が確かに刻まれています。

2024年6月18日放送時点の情報です。

#粟島 #新潟地震 #地盤 #隆起

#UX新潟テレビ21 #新潟

12 Comments

石川県民はこういうのを見ても何も感じなかったし何も対策しなかったから能登半島地震で甚大な被害に繋がったんだよな。あいつらを助ける必要があるのかは議論の必要性があると思うよ

実家の土台のコンクリには新潟地震で入った亀裂が在った(表に居た親戚が動けないくらい揺れたんだそうな)

まだ戦時中の頃か

最初の爺さん僕の里親でビックリした‼️実の父親が粟島なんです😊

確か政府が公開してるデータで、各地の地震の伝承と、その地震にまつわる言い伝えも公開してたな。

全ての県の大地震の伝承が乗ってたからかなりの数だったけど、その中にも「竹やぶに逃げろ」って言い伝えがいくつも書いてあった。

竹やぶは広範囲に広がった強靭な根っこが絡み合って地割れがしにくく、倒木の危険性が低いかららしい

俺が産まれた年、こんな事が有ったとは驚いたよ!

栗が隆起とかエロいやん

ココの復興が能登半島の復興の予想図になるのだろうか。

能登が大きく揺れれば新潟が揺れる

新潟が大きく揺れれば能登が揺れる

このパターンは過去に何度もあります

能登という土地は

同じ石川県である加賀地方よりも

新潟との地学的関係の方が

深いのかもしれません

当時の中学生(15)と彼らを助けた大人(31)が現在75歳と91歳になりそれぞれ同じ島で存命かつ鮮明に当時の様子を証言できるのが凄い…

福島県会津地方でも新潟地震はデカかったと良く聞きます

イケてる刑事ならタケマグナムが、覚醒したな。