ロシアによるウクライナ侵攻を受け、日本に避難した人にとっての課題は「言葉の壁」です。避難生活が長期化する中、愛知県大府市で日本語を学ぶ小学生を取材しました。

愛知県大府市の神田小学校。6月、ウクライナから避難してきた子どもが通い始めました。

小学5年生のシェブチュク・マリヤさん。両親と弟の4人家族で、4月にウクライナ第2の都市「ハルキウ」から親戚がいる日本に避難し、今は大府市に住んでいます。

大府市では、ウクライナから避難してきた人に対し、2023年3月末までをめどに、市営住宅を無償で貸し出しています。必要な家具は支援者からの寄付で賄っています。

「すごーい」(シェブチュク・マリヤさん)

運び込まれた勉強机に、喜びが溢れます。

日本語教室では「漢字を勉強するのが好きです」

日本での避難生活が長期化する中、マリヤさんが「言葉の壁」に悩まないよう、学校側は日本語の勉強に力を入れます。

「何月何日ですか?」(講師 笠松千尋さん)

「わからない…」(マリヤさん)

大府市では、外国にルーツがある子どもたちを対象に、2021年から日本語の教室を行っています。神田小学校では週に8時間行われています。

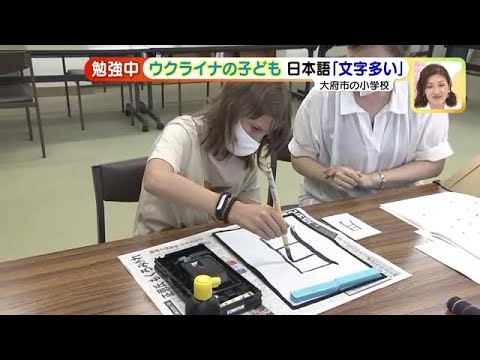

そして19日、マリヤさんは「習字」を始めました。

「漢字を勉強するのが好きです」(マリヤさん)

Q.日本語は難しいですか?

「はい。なぜかと言うと、ウクライナ語はそんなにたくさん文字はないから」(マリヤさん)

「意図しない状況で日本に来て、子どもの気持ちを考えると、とても頑張っていると思います」(笠松千尋さん)

「思い出になるような過ごし方を」

日本での学校生活が始まり1カ月半。マリヤさんの学校での姿は。

「分からなくてもなんとかやろうとしていると思います。野外活動のしおりを作る時に、マリヤさんは早くからしおりを並べるのを手伝ってくれていました」(大府市立神田小学校 高木久美子校長)

先生たちのサポートも大切ですが、友だちの存在はどうなんでしょうか。

「学校の授業が終わってから、一緒に散歩をしたり話し合ったりしています。皆はいろいろ協力してくれます」(マリヤさん)

「大人になった時にも残るような、思い出になるような過ごし方をしてほしいし、私たちもそれに寄り添いたいと思います」(笠松千尋さん)

(7月19日 15:40~放送 メ~テレ『アップ!』より)

1 Comment

今はしんどいと思うけど頑張ってくれい!