『大江健三郎全作品』は版元品切れ。『死者の奢り・飼育』(新潮文庫)で読むことができる

前田:言葉って読むだけじゃなくて、自分のものにできるんです。好きな作家さんの文章を何度も読んでいると、いつの間にか自分の中に似た表現や考え方が染み込んで、自分の世界を変えてくれる。好きなアニメの原作小説とか、きっかけは何でもいいので、読書で言葉に触れて自分の世界を広げてもらえたらいいなって思います。

竹本:電子書籍より、僕はとりわけ紙の本が好きなのですが、紙の本って自分で手放さない限り、一生涯そばにいてくれる存在です。SNS上の言葉は簡単に消せるだろうけど、紙の本はずっと残るので、人生の味方になってくれます。それに、読むたびに感想が変わるのも本の魅力。感想が変わることで自分の成長に気付けるから、面白いと思った本は手元に置いてほしいです。それが積読(つんどく)(※)になっても、紙の本ならいつでも読めますから。

戸山キャンパス33号館にて

取材・文:末光 京子(1998年理工学部卒)

撮影:小野 奈那子

今回取材した竹本さん、前田さん、瀬戸さんの所属サークルは以下のとおり。「早稲田祭2025」のイベントも要チェックです!

【早稲田大学現代文学会】

X:@genbun_second

Instagram:@genbun_e515

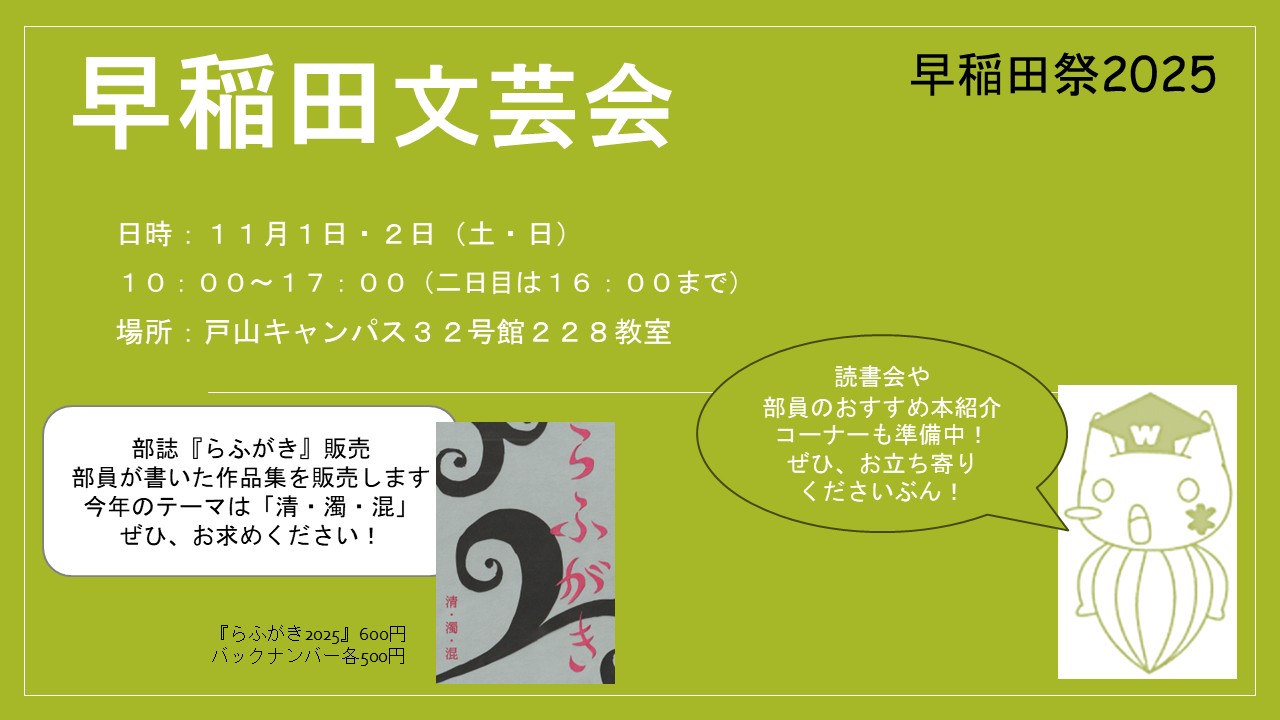

【早稲田文芸会】

X:@wasebun

Instagram:@wase_bun

「わせぶん書房」

■11月1日(土)、2日(日)10:00~17:00(2日は16:00まで)

■戸山キャンパス 32号館228教室

部員が書いた小説や詩を掲載している部誌『らふがき』の販売や、部員お薦めの本の紹介などを行います。

【Book Portal】

Webサイト:https://www.wcoop.ne.jp/bookportal/index.html

X:@bookportal

Instagram:@bookportal_waseda

「本の処方箋」

■11月1日(土)10:00~17:00

■早稲田キャンパス 16号館304教室

サークル員が選りすぐりの一冊を届ける本屋を出店。Book Portalと生協ブックセンターがタッグを組んだ唯一無二の取り組みです。各処方箋には、どんな人に、どんな気持ちのときに読んでほしいかなど、サークル員それぞれの願いが込められています。昨年度より冊数を増やし、多くの方に本を通した素敵な出合いを提供しますので、ぜひお越しください!

戸山図書館3階学習図書フロアにて

『早稲田ウィークリー』読者モニターが紹介! お薦めの1冊

自身のお気に入りの1冊について、読んだ時のエピソードやお薦めポイントを聞きました。あなたの気になる本を見つけてみましょう!

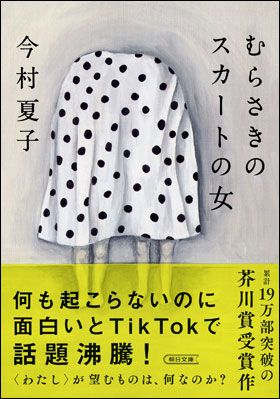

『むらさきのスカートの女』著:今村 夏子 朝日新聞出版/朝日文庫

芥川賞、直木賞受賞作はチェックしており、この作品も芥川賞にノミネートされていたことがきっかけで手に取った。本作では紫のスカートの女を偏執的に観察する女を主軸に、日常の中の違和感と狂気が淡々とした文体で書かれている。静かな不気味さが印象的でお気に入りの作品である。この作品がきっかけで、今村夏子さんの作品は全て読んだ。読後、現実の見方が変わるということが小説の醍醐味であると考えるが、今村さんの作品はどれもその感覚があり面白い。(文化構想学部 1年)

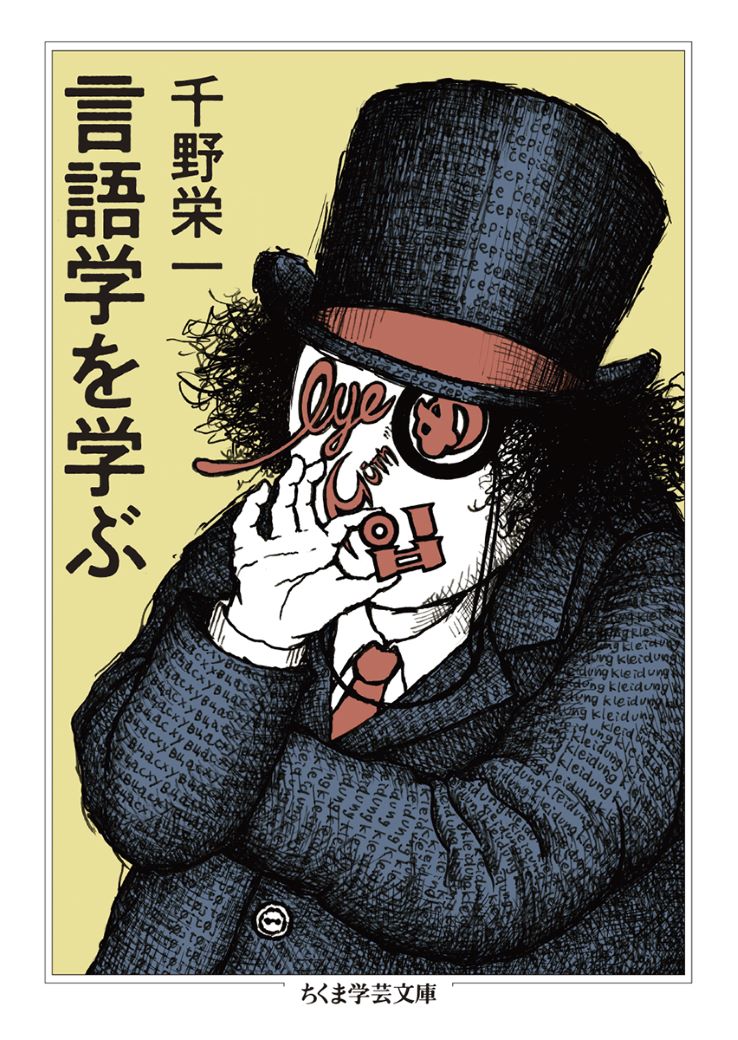

『言語学を学ぶ』著:千野 栄一 筑摩書房/ちくま学芸文庫

著名なチェコ語学者である千野栄一が、言語学初学者向けに言語学の分野や学者などを非常に分かりやすく解説している。また、それぞれの解説ごとに推薦図書を挙げており、勉強がはかどる工夫がされている。内容も難しくないため、言語学に興味がある人であれば面白いはず。2002年に書かれたものを近年再編成したものなので、最新の内容ではないが、今の言語学の普遍的な基礎の部分を解説しているため、非常にためになる本である。(基幹理工学部 3年)

『世界でいちばん透きとおった物語』著:杉井 光 新潮社/新潮文庫 新潮文庫nex

内容は軽めのミステリーです。何よりも、紙媒体でしか読むことができないという点に惹かれました。電子書籍で読書をする人も多いと思いますが、今一度この本をきっかけに、紙で読書をしてほしいと思います。(国際教養学部 1年)

『Life Kinetik(R) 脳が活性化する世界最先端の方法』著:ホルスト・ルッツ/訳:繁田 香織 ダイヤモンド社

脳を活性化させるために重要な生き方やストレッチが記載されています。いつも前に進もうと思う自分と、常に変わらないでいてほしいと願う自分が葛藤していて優柔不断になり、良い機会も逃しているように感じていた時に、この本と出合いました。新しい自分に生まれ変わりたい人や、自分はまだまだ何かできると思っている人にお薦めの一冊です。(政治経済学部 4年)

『ゴースト・テーマパークの奇跡』 著:木犀 あこ KADOKAWA/角川ホラー文庫

遊園地に出る幽霊を担当する「ゴースト・ホスピタリティー係」の主人公の物語。不思議な、でも温かい話が多く、ホラーのような怖さはないため読みやすい。描写が詳しくきれいで、ディズニーが好きな人ならハマると思う。(社会科学部 1年)

『夜と霧(新版)』著:ヴィクトール・E・フランクル/訳:池田 香代子 みすず書房

この本に出合ったのは、「人はどんな状況でも生きる意味を見いだせるのか?」という問いに向き合う必要があった時です。著者自身がアウシュヴィッツ強制収容所での体験を基に、極限状況の中でも希望を失わずに人間としての尊厳を持ち続けた様子が淡々と、しかし力強く描かれていて、一つ一つの言葉に重みがあります。特に、「人生の意味は状況によって変わるが、必ずしも消えるわけではない」という視点は、困難に立ち向かう力を与えてくれました。(教育学研究科 修士1年)

『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』著:浅原 ナオト KADOKAWA/角川文庫

名前を付けてカテゴライズすること、そして、小さいもの・少ないものは無いものとして扱うことで、私たちは世界の認識を簡単にしていることを突きつけられ、自分に見えていなかった世界が開けたような気がした。主人公がロックバンド・QUEENのファンで、曲を聴いて思いをはせるシーンがあったり、各章のタイトルにQUEENの楽曲が使われていたりする。この本をきっかけにQUEENを聴くようになり、私もファンになった。(文学部 3年)

『人生の短さについて 他2篇』著:セネカ/訳:中澤 務 光文社/光文社古典新訳文庫

古代ローマのストア派学者・セネカによる哲学書。実践哲学なので、抽象的な議論はなく読みやすい。「他人からの評価のために自分の時間を使うべきではないし、多忙は必ずしも充実を意味しない。他人に自分の時間を分け与えてしまえば人生は短くなってしまうから、必要に応じて閑暇に退避し、自分のために学問に打ち込め」。対句が美しいレトリックを用いて、セネカは力説する。多様性が叫ばれながら、実際は「らしさ」というステレオタイプや偏った社会的要請が洪水のように押し寄せ、自分の人生を見失っている現代人に、本当の自分の人生を生きるための哲人の誇り高き理想が、2千年の時を超えて突き刺さる。(法学部 2年)

『人魚の眠る家』著:東野 圭吾 幻冬舎/幻冬舎文庫

高校生の時、父親に譲り受けて読んだ初めての東野圭吾の作品でした。読み進むにつれ倫理的な問題や壊れゆく(?)親子の愛などが見え、心が痛くなる場面もありました。東野圭吾の書くプロットの精密さにも感動した作品です(当時は映画化されているのを知らずに読んでいました…)。(国際教養学部 3年)

『不格好経営―チームDeNAの挑戦』著:南場 智子 日経BPM(日本経済新聞出版本部)

推しが紹介していたので読みました。経営者のキラキラした成功物語というよりも、失敗や苦しい思いをしながらはいつくばってここまできた南場さんの等身大のお話で、とても面白かったです。(商学部 1年)

『台湾漫遊鉄道のふたり』著:楊 双子/訳:三浦 裕子 中央公論新社

GSセンターで借りて読みました。日本の植民地下にあった台湾が舞台で、台湾人と日本人の女性のお話です。さまざまな台湾料理が出てくる他、植民地と宗主国という関係、当時女性が置かれていた立場など、単純な面白さだけでなく考えさせられることがたくさんあります。架空の作家が書いた本という設定なので、現実と虚構のミックスで頭がこんがらがりますが、そこも魅力です。(文化構想学部 2年)

『ガロア―天才数学者の生涯』著:加藤 文元 KADOKAWA/角川ソフィア文庫

お薦めポイントは、数学を学ぶ意味を知ることができること。本題は、数学者ガロアの生涯について伝えることですが、それと同時に現代数学が何を求めて何をやっているのかも分かるので、数学を勉強している人にはぴったりの本です。(基幹理工学研究科 修士1年)

『本日は、お日柄もよく』著:原田 マハ 徳間書店/徳間文庫

初めて読んだのは高校2年生の秋。その時は素敵な恋愛小説としか思っていなかった。2回目に読んだのは大学3年生の春。壁にぶつかった時のヒントをくれる本だということに気が付いた。きっともっと歳を重ねてから読んだら、自分のキャリアについて考えるきっかけとなっているだろう。何回読んでも面白い、超お薦めの本です!(人間科学部 3年)

『タスキメシ』著:額賀 澪 小学館/小学館文庫

私は箱根駅伝が好きで、小学生の時は陸上競技もしていました。また、中高生の時は陸上競技関連の小説を読み漁っていましたが、その中でもこの作品は非常に印象に残っています。お薦めポイントは、精神と料理を結び付けている点です。人間はいくら体が荒んでいても、料理は食べます。それくらい料理は人間にとって必要不可欠ですが、それが持つパワーを非常に細やかに、そして純粋に表現していて、不器用な主人公の、料理を通じて心が変化する様子が印象的な作品です。また、そこで登場する料理の表現が非常に美味しそうなのです。実際に、小説で登場する料理を何品も作ったことがありますし、読んでから8年ほど経つ今でも、その料理が日々の食卓に並んでいます。(スポーツ科学部 3年)

【次回フォーカス予告】10月27日(月)公開「学園祭特集」