お話を聞いた人

1967年、静岡県生まれ。東京学芸大学初等科美術卒業。1991年、『ノーダリニッチ島 K・スギャーマ博士の動物図鑑』(絵本館)で絵本作家デビュー。主な作品に『ほんちゃん』『てんじつきさわるえほん ぼうけんしよう!』(偕成社)、『ぼくのまちをつくろう』(理論社)、『おやすみとおはようのあいだ』(めくるむ)、『やっぱり犬がほしい』(アリス館)、『そだててみたら…』(赤ちゃんとママ社)など。「手で見る学習絵本 テルミ」(日本児童教育振興財団)編集長。

いつか、みんなで楽しめる絵本を

―― どのようなきっかけで多言語絵本に取り組むことになったのでしょうか。

『いち にの さん!』の編集者・横川浩子さんとは30年以上の付き合いなのですが、彼女と本を作りながら、私がずっと言い続けてきたことがあるんです。それは「この一冊があればみんなで楽しめるという本を、いつか作りたい」ということ。浩子さんは、そんな私の思いを絵空事とは言わず、「カナヨちゃん、いつかやろうよ。やれるよ」と励ましてくれていたんですね。

そんな思いが引き寄せたのか、私はこれまで、「手で見る学習絵本 テルミ」で編集長を務めたり、東京都杉並区でろう者の人たちと会報誌を作ったりといった機会に恵まれてきました。『てんじつきさわるえほん ぼうけんしよう!』(偕成社)のような、見えない人も見える人も一緒に楽しめる絵本を作る際には、そのような経験がインクルーシブな絵本を目指す中で大いに参考になりました。

インクルーシブと聞くと、障がいのある人を包括するようなイメージが持たれがちですが、私は言葉の違いも包括したいと思っていました。自治体が赤ちゃんに絵本をプレゼントするブックスタート事業でも、最近は外国人親子への配慮が必要となっています。私は以前、NPOブックスタートからの依頼で、ブックスタートの冊子『赤ちゃんといっしょに はじめまして 絵本』の構成と絵を担当したことがあるのですが、その冊子は完成後、8言語に翻訳され、点訳や拡大文字版も制作されました。その仕事を見ていた浩子さんが2年前にフリーランスになったとき「カナヨちゃん、多言語絵本を作ろう!」と持ち掛けてくれたんです。

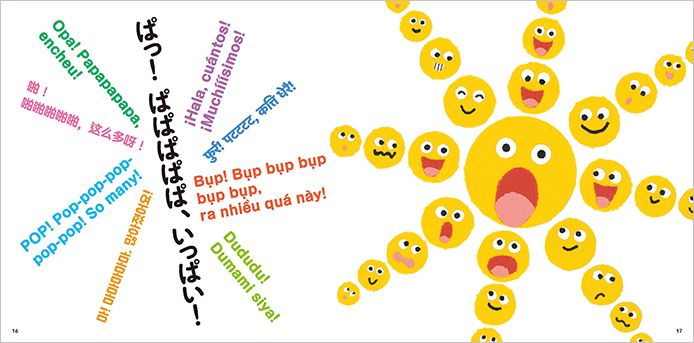

『いち にの さん!』(童心社)より

「ぜひやりましょう!」と言ったものの、一冊の絵本に複数の言語を盛り込むとなると、どうしても文字ばかりになってしまいます。絵や内容がどれだけよかったとしても、言葉がたくさんありすぎると煩わしい。そこをどうクリアしていくかが大きな課題だなと感じていました。

また、企画当初から赤ちゃん向けの多言語絵本にしようと決めていたのですが、多言語ということにばかりとらわれて、赤ちゃんが楽しいと感じられないような絵本になってしまったら本末転倒です。赤ちゃん絵本としてきちんと成立する絵本を作らねば、という気持ちで臨みました。

変幻自在の“まる”とオノマトペが楽しい一冊

――「いち にの さん!」の掛け声で、にっこり顔の黄色い“まる”が「ぼん!」と大きくなったり、「しゅぽ!」と出てきたり、「びろーん!」と伸びたり。『いち にの さん!』は、“まる”が自由に姿を変えていく様子を、オノマトペとともに楽しめる赤ちゃん絵本です。どのように作っていったのですか。

人間を登場させると、肌の色や性別をどうするかという問題に行きあたってしまうので、丸や四角など、形をキャラクターとして登場させようと考えたんですね。最初は、いろいろな形のキャラクターを出すことで多様性を表現できると思ったんですが、複数の言語が入ることを考えると、できる限りシンプルなほうがいい。削げるだけ削いで、キャラクターは丸だけにしようと決めました。

『いち にの さん!』(童心社)より

『いち にの さん!』(童心社)より

ページをめくると変化する、という繰り返しの構成も赤ちゃんには楽しいかなと。「いち にの さん!」という掛け声を選んだのは、数字を表す言葉なら、どの言語にも必ずあるから。みんなで声を合わせて楽しむ様子を思い浮かべながら、言葉を選んでいきました。

―― 赤ちゃんが喜ぶオノマトペ(擬音語・擬態語)もふんだんに盛り込まれています。

日本語と韓国語はオノマトペが豊富ですが、その他の言語は翻訳が大変だったと思います。翻訳は、多文化共生への取り組みや絵本への造詣が深い翻訳家を各言語で探して、担当していただきました。オノマトペをどう翻訳するかは、翻訳家の方々を信頼して、それぞれのセンスにお任せしています。

たとえば、ラストの「ぎゅっ!」は英語では「Big hug!」と翻訳されています。必ずしもオノマトペでなくても、その言語の一番近い表現で、赤ちゃんにとって心地いい響きになるよう翻訳していただきました。

また、「ぼん! おおきくなった!」「しゅぽ! でた!」のように、オノマトペの後にその様子を説明する短いテキストを入れることで、形の変化がわかりやすく伝わるよう工夫しています。

―― 日本語が黒、中国語がピンク、ポルトガル語が緑など、9つの言語が絵と連動してカラフルに配置されています。テキストが短いので、9言語が掲載されていても文字だらけとは感じません。

この絵本がいい形で完成できたのは、デザインの力によるところが大きいと思うんです。9つの言語をビジュアルの中に組み込んでデザインすることで、文字がいくつも並んでも煩わしさを感じさせない作りになりましたし、文字の色で多文化や多様性を表現することもできました。赤ちゃん絵本はシンプルなので、デザイナーが入らないケースも多いのですが、この絵本についてはシンプルな赤ちゃん絵本だからこそ、デザインが生きたんじゃないかなと。

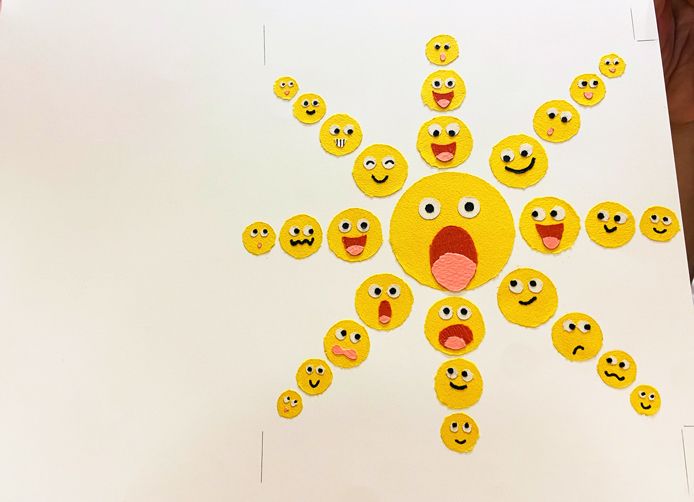

―― さまざまに形を変える黄色の“まる”は、紙を切り貼りして表現したそうですね。

いつもはアクリル絵の具で描くことが多いんですが、今回は浩子さんから「新しいカナヨちゃんが見たい!」というリクエストがあって、紙を使ってみることにしたんです。久しぶりに紙の専門店・竹尾に行って、100枚くらいあれこれ紙を買い、色味や、ちぎったときにエッジがどう出るかを試しながら紙を選んでいきました。

ハサミを使わず手でちぎることにしたのは、そのほうが温かみを感じられるから。基本的に原寸で作っているので、小さい“まる”がたくさん出てくるシーンはもう大変で。細かいパーツは、アウトラインを目打ちで刺してからちぎっていきました。目や口の部分は、ピンセットを使っての非常に細かい作業になりました。

目や口の小さな点や細い線も紙をちぎって制作した。『いち にの さん!』(童心社)原画より=加治佐志津 撮影

各言語の音声や手話動画の公開も

―― この絵本に掲載された日本語以外の言語は、中国語、ベトナム語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、英語、ネパール語、スペイン語。この8言語で、日本に暮らす外国語母語の家庭の0~2歳児のおよそ8割をカバーできるそうですね。

すべての言語を網羅することはできないので、この絵本を見て「なんだ、私の言語は載っていないのか」と残念に思う方もいるかもしれないのですが、そんなときはぜひ、絵本に書き込んでもらえたらいいなと思っていて。絵本にはそのためのスペースが十分あるので、好きな色でどんどん書き込んで、参加してもらいたいですね。

絵本の巻末には各言語の読み方を掲載しているので、声に出して読むときの参考にしていただけたらと思います。童心社のWEBサイトでは音声で聞くこともできます。自動音声ではなく、すべてネイティブの方に読んでもらいました。日本語は私が担当しています。手話による『いち にの さん!』の読みきかせ動画も公開していますし、視覚に障害のある方向けにテキストデータの提供も行っています。多言語絵本の会RAINBOWでは、マルチメディアデイジー版(音声を聞きながらテキストや画像を同時に再生できる電子書籍)も制作してくださいました。役立ててもらえたらうれしいですね。

絵本を通じて多言語・多文化とつながろう

―― スギヤマさんは絵本制作の傍ら、講演やワークショップといった活動にも精力的に取り組んでいますが、この絵本ではどんなことができそうですか。

私はこれまでも、本を立体的に使うというか、ただ読むだけではない活用の仕方を探ってきたんですが、この絵本も参加型のイベントを交えながら展開していくことで、もっと大きな広がりを得られるんじゃないかなと考えています。

たとえば、見返しには白い“まる”がいくつもあるので、そこに顔を描いてもらってもいいですよね。「いろんな顔を描いて、友達をたくさん増やそう!」みたいな感じで。会場にいろんな色の“まる”を用意しておいて、好きな“まる”に顔を描いて、どんどん貼ってつなげていくのも楽しそうです。

表紙の黄色い“まる”(右)と、裏表紙の「ともだち」を表現したカラフルな“まる”たち(左)。『いち にの さん!』(童心社)原画より=加治佐志津 撮影

日本にはいくつもの多言語コミュニティや多文化共生の場があるんですが、そういった活動場所でも活用してもらいたいですね。みんなで初体験の言語にチャレンジしてみたり、「今日はベトナムの子がいるから、ベトナム語で読んでみよう!」と呼びかけたり。その子のお母さんやお父さんに「こっち来て、読んで!」とお願いしてもいいと思うんです。その子にとっては自分の親がみんなの前で、母語で本を読んでいるという嬉しさや誇らしさにつながるし、親御さんたちにとっては、ここに来ればいろんな人たちと話ができる、相談もできると感じられるだろうし、子どもたちも楽しめるじゃないですか。

子どもに本を読むという習慣がない国もありますし、本より外で遊ぶほうがいいと考える人もいると思うんですが、この絵本をコミュニケーションツールとして、いろんな国をルーツに持つ人たちがつながってくれたらいいですよね。アイデア次第でいろんな活用の仕方があるはずなので、どんどん実践して、共有していけたらいいなと思います。

『いち にの さん!』は出版がゴールではなくて、今がスタート。この絵本を必要としている人たちに届くように、私も動いていくつもりです。この絵本を完成させるまでにも、同じ熱量を持って動いてくれるたくさんの仲間たちに恵まれたのですが、これからもそんな仲間をどんどん増やしていきたいです。

インフォメーション

~いろんな言葉でつながろう!~

会期:2025年10月8日(水)~21日(火)※期間中無休

会場:ブックハウスカフェ(東京都千代田区神田神保町2-5北沢ビル1F)

営業時間:11時~18時(最終日は17時まで)

入場無料

※トークイベントや読み聞かせ会、ワークショップなど、関連イベントも複数開催されます。

詳しくはブックハウスカフェWEBサイトへ

https://bookhousecafe.jp/exhibition/content/2024