Appleの「iPhone Air」は、6.5型の大画面スマートフォンだ。一般的なiPhoneを大幅に下回る最薄部5.64mmという薄さと、165gという軽さを特徴とした、iPhoneファミリーの中でも新機軸となる製品だ。

現行のスマホは画面サイズの大型化に伴い、ボディの肥大化が進みつつある。6型後半の大画面モデルともなると、重量は200gをはるかに超え、今や220g台というのが一般的で、片手で長時間持つのはかなり厳しい。また厚みも、カメラ部を含まない最薄部でも8mm台はあるのが珍しくなくなりつつある。

そんな中、この「iPhone Air」は、標準モデルよりもひとまわり大きい6.5型という画面サイズでありながら、165gという軽さを実現している。さらに最薄部は5.64mmと、一般的なiPhoneよりも2~3mmは薄いという、異次元のスリムさが特徴だ。

一方で、こうした際立った特徴を実現するために、通常のiPhoneでは一般的な仕様の一部が削られている点は、購入を検討する上で注意を要する。今回は筆者が購入した実機をもとに、電子書籍ユースを中心とした使い勝手をチェックする。

セットアップの手順は従来と大きく変わっておらず、薄型軽量のモデルだからと言って特に変わったフローはない。強いて挙げれば物理SIMが廃止され、eSIMオンリーになったことで、それにまつわるフローが強調されているくらいだ。

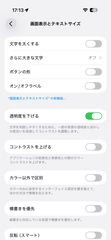

ちなみに出荷時点でLiquid GlassデザインのiOS 26を採用しているのは、本製品(およびiPhone 17シリーズ)が初だ。半透明のデザインやアニメーションエフェクトなど、かなり「ウザい」と感じる表現が多いが、これらを完全にオフにする方法はない。

少しでも緩和する手段として、巷ではアクセシビリティで「透明度を下げる」をオンにする方法が紹介されているが、項目自体は従来から存在するもので、それほど直接的な効果はない。ともあれ背景をシンプルなものに併せて変更すれば、多少なりとも従来のデザインに近づく。以下にスクリーンショットを掲載しておくので参考にしてほしい。

さて本製品を実際にしばらく使って感じるのは、単に「薄い」「軽い」というだけに留まらず、スマホという製品カテゴリにおける一般的なサイズ感や重量、薄さといった感覚を書き換えてしまう製品であるということだ。

スマホなどのデバイスでは、一度体験すると元には戻れなくなる、感覚そのものを書き換えてしまう製品が時折出現する。かつてのiPhoneのRetinaディスプレイが典型例で、実際に使うまでは「自分には必要ない」と思っていても、ひとたび体験すると欠かせなくなり、それ以前の製品が激しく劣って見えるようになってしまう。

本製品もそのひとつで、本製品の「薄い」「軽い」がスマホを持った時の基準になってしまうと、従来のiPhoneはとてもではないが持てなくなってしまう。本稿で比較対象としている筆者私物のiPhone 16 Pro Maxは、本製品を試して以降、かつてよりもはるかに「厚い」「重い」と感じるようになってしまったほどだ。

おそらくこれこそがAppleが意図的に仕組んだものだろうが、店頭でうっかりこれらに触れたり、誰かに借りて試したことで、あとに戻れなくなる可能性は少なからずあるわけで、買う予定のないユーザーにとっては恐怖である。それを分かっていてあえて踏みに行くという物好きな人も少なからずいるだろうが、これから試そうと考えている人は十分に注意すべきというのが、実際に使ってみた筆者の感想だ。

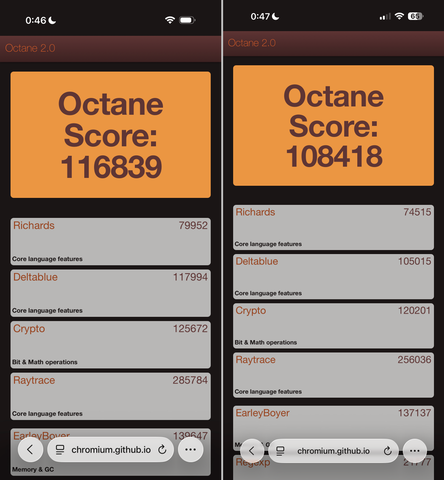

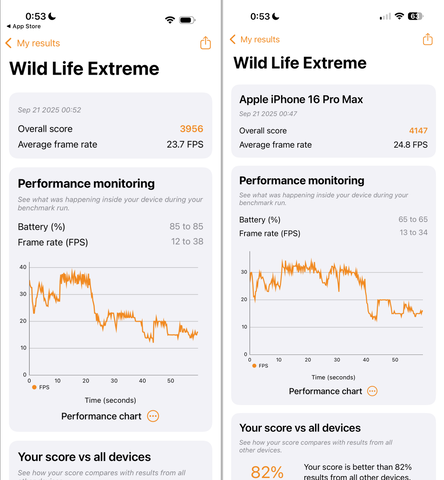

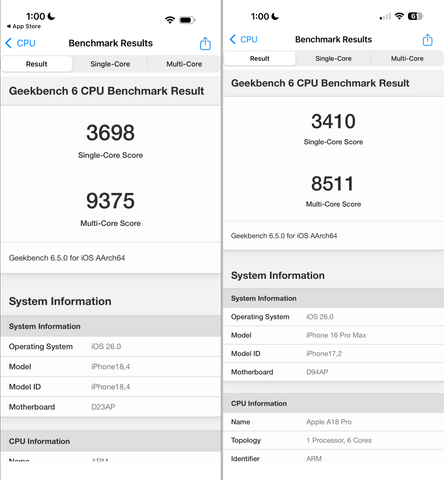

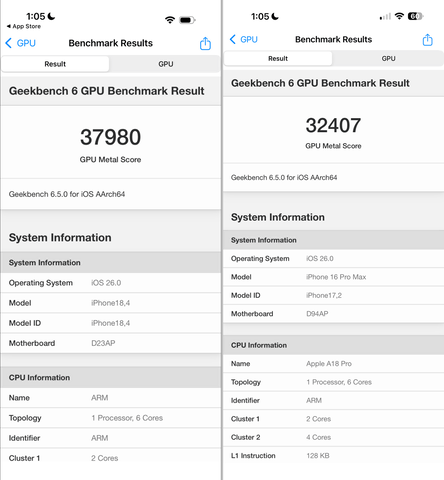

続いてベンチマークの値も掲載しておく。結論だけ言うとiPhone 16 Pro Maxとほぼ同等で、ベンチマークアプリによって多少前後はするものの、極端な差が付いているケースは見られない。「iPhone 16 Pro Max並」と称して差し支えないだろう。

スペックで見ると、メモリは8GBから12GBへと増量され、CPUはA18 ProからA19 Pro(ただしGPUは1コア減)といった進化によるものだが、これだけの薄型軽量ボディに1世代前のフラグシップモデルの性能が詰め込まれているのは驚異的だ。電子書籍ユースはもちろん、一定のパワーを必要とするそのほかの用途でも、不自由することはなさそうだ。

以上のように、電子書籍ユースに限って見れば、極めて適性の高い製品だ。コミックに関しては「見開きでなく単ページ表示であれば」という条件は付くが、最近はコミックの側が単ページ表示を想定したレイアウトに寄せてきている場合も多く、スマホで読めるコンテンツは増加している。そうした中で、なるべく大きな画面サイズで、かつほかにない軽さを実現しているのだから、適性が高いのは当然だ。

ただしこれは、本製品の欠点である超広角レンズの不在や、バッテリ容量の少なさ、およびモノラル仕様のスピーカーが直接関わってこない、電子書籍ユースに限定された評価であることは、認識しておく必要がある。

そもそもスマホは、電子書籍のためだけに購入するデバイスではなく、自分にとって必要なさまざまな用途で、納得できる機能および性能を備えるかが、購入にあたってのポイントとなるわけで、現状ではそちらがネックになる可能性は高い。外部バッテリの併用でひとまずカバー可能なバッテリ容量の問題や、イヤフォンを使えば支障のないスピーカーと異なり、超広角レンズは別の方法でフォローできないので難しい。

これが数万円以下のエントリークラスのスマホであれば、電子書籍専用と割り切って購入する手もあるだろうが、いかんせん本製品は最安でも15万円台という高価格帯のスマホである。写真の撮影は別のスマホやデジカメを使うので超広角レンズは不要であるような場合を除き、メイン機にするのは少々慎重になったほうがいいというのが筆者の意見だ。

ともあれ本製品から強く感じるのは「ユーザーはこの仕様で果たして買うのか?」を、メーカー側から試されている、ということだ。おそらく本製品の後継モデルでは、その売れ行きや評判を踏まえて、今回省かれた要素を足すのか否か、またそのためには何かを犠牲にするのかというジャッジが下されるはずで、今後はそのあたりの取捨選択ぶりも、見物となることだろう。