Googleの「Google Pixel 10 Pro XL」は、Android 16を搭載した6.8型のスマートフォンだ。新たに発表された「Pixel 10」シリーズのフラグシップモデルに当たり、同社の生成AIサービス「Gemini」に最適化されているのが大きな目玉だ。

この時期恒例となるモデルチェンジで登場した本製品は、外観やサイズにも大きな変化は見られず、一見するとマイナーチェンジのように感じられるが、実のところはどうなのだろうか。本稿では、筆者が購入した実機をもとに、電子書籍ユースを中心とした使い勝手を、従来モデルにあたる「Google Pixel 9 Pro XL」と比較しつつチェックする。

まずは従来モデルのPixel 9 Pro XLとスペックを比較してみよう。電子書籍ユースに直接関係しない項目は省いている場合もあるので注意してほしい。

Titan M2 セキュリティ コプロセッサGoogle Tensor G4

Titan M2 セキュリティ コプロセッサRAM16GB16GBストレージ256/512GB128/256/512GB画面サイズ/解像度6.8型/2,992×1,344ドット(486ppi)6.8型/2,992×1,344ドット(486ppi)Wi-FiWi-Fi 7(802.11be)Wi-Fi 7(802.11be)コネクタUSB Type-CUSB Type-C防水防塵IP68IP68生体認証指紋認証(画面内)、顔認証指紋認証(画面内)、顔認証駆動時間/バッテリ容量最小5,079mAh

標準5,200mAh最小4,942mAh

標準5,060mAh

この表からも見る通り、基本スペックは驚くほど変化がない。CPUがTensor G4からG5へと進化するなど順当なスペックの向上はもちろんあるのだが、筐体サイズもまったく同一であるなど、どちらかというとマイナーチェンジに近い印象だ。

ハードウェア面での大きな相違点が、マグネット吸着機構「Pixelsnap」を搭載し、Qi2準拠のワイヤレス充電に対応したことだ。規格自体はMagSafeがベースということもあり、今後は充電器はもちろん、アクセサリもバリエーションが増えていくだろう。こうした機構を新たに内蔵しながら、筐体の厚みが増していないのは秀逸だ。

一方でそのせいか、重量は従来よりも増している。これまでPixelの大画面モデルは、その時点で販売されているiPhoneの競合モデルよりも軽量なことが売りだったが、本製品はその「iPhone 16 Pro Max」(227g)を超えてしまっている。前述のマグネットが追加されているとはいえ、これは少々いただけない。次期モデル以降の巻き返しに期待したいところだ。

そのほかの違いとして挙げられるのが、バッテリの増量だ。今回は駆動時間の検証は行なっていないが、24時間以上から30時間以上へと伸びているとのことで、公称値の通りであれば歓迎だ。ただし前述の重量増にも影響していると考えられる上、生成AIなどデフォルトで動作するアプリも増えていると考えられるので、少々差し引いて考えるべきという気はする。

ちなみに価格は19万2,900円からと、Pixel 9 Pro XL(17万7,900円から)より値上がりしたように見えるが、これは最小容量のモデルが異なるためで、同じ256GBで比較すると価格は維持されている。ただ128GBモデルが消滅する一方、大容量モデルが追加されることはなく、2ラインナップ(256GB/512GB)となったのは、選択肢が減ったという意味でマイナスだ。

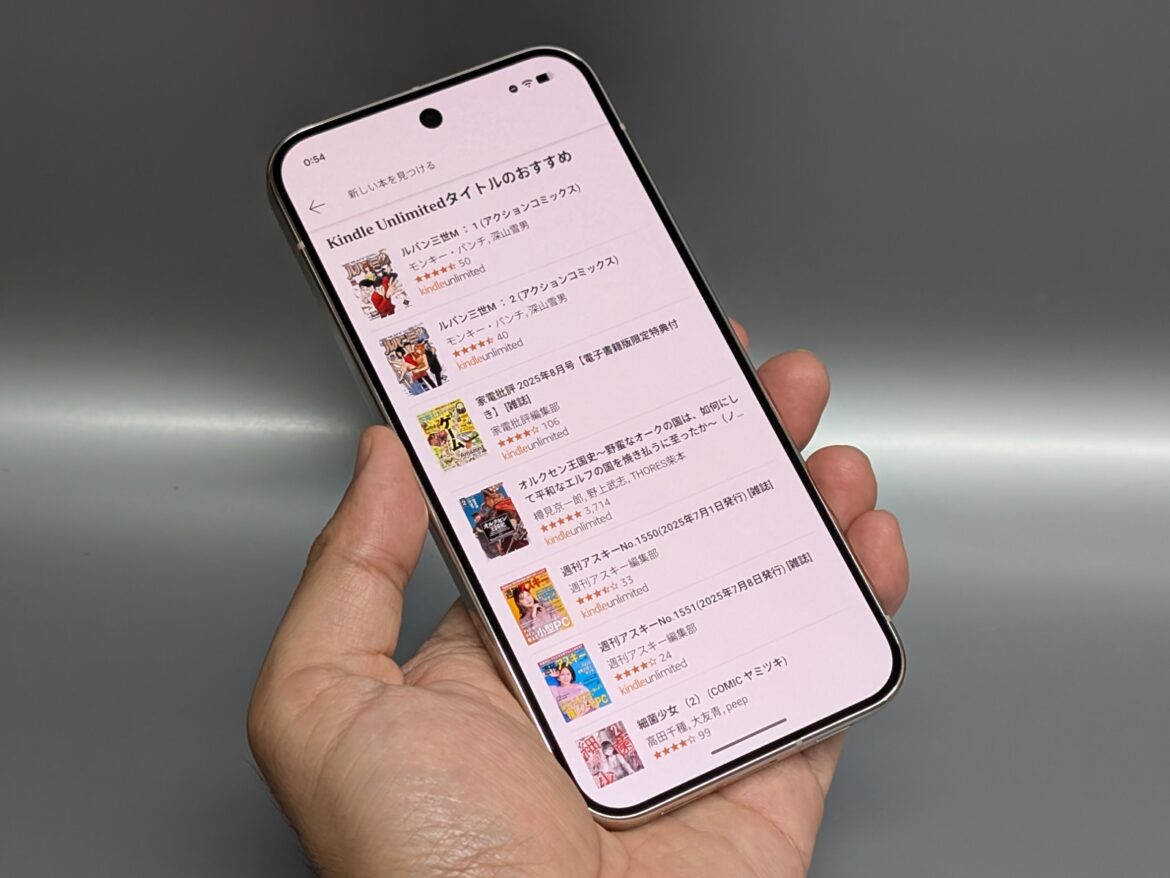

では電子書籍ユースについて見ていこう。サンプルには、コミックはうめ著「東京トイボクシーズ 1巻」、テキストは夏目漱石著「坊っちゃん」、雑誌は「DOS/V POWER REPORT」の最終号を使用している。

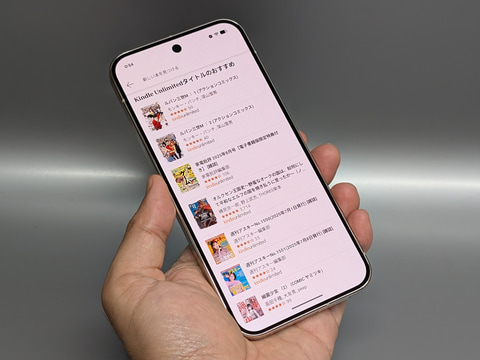

ここまで見てきたように、本製品は従来モデルと画面サイズは変わっておらず、解像度やコントラスト比も等しいため、表示性能に変化はない。画面の明るさは、最大輝度が2,000cd/平方m→2,200/平方m、ピーク輝度が3,000/平方m→ 3,300/平方mとそれぞれ向上しているが、目視での差はごくわずか。最大120Hzというスムーズディスプレイも同様なので、スクロールなどでの性能も変わらない。

一方、持ちやすさという観点においては、ユーザーの側で一工夫が必要だ。というのも本製品は背面から側面にかけて非常に滑りやすく、手でしっかりと握るのが難しいからだ。電子書籍ユースではゲームのような操作時の激しい動きは伴わないとはいえ、滑って落としそうになることはしばしばある。

そのため利用にあたっては、保護ケースはもちろん、指を通すリングやバンドなど、保持力を向上させるための工夫があるとベターだ。音量ボタンを使ってページをめくるのであればなおさらだろう。あまりアクセサリにこだわると、ただでさえヘビーな重量がさらに増すので悩ましいところだが、落として破損させるよりははるかにマシだろう。

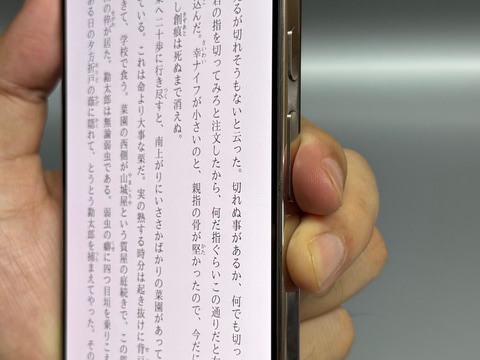

ところでPixelシリーズは、外部モニターに映像を出力するにはかつてはChromecast経由でのワイヤレス出力に限られていたが、今春のソフトウェアアップデートで有線ケーブルでの出力が可能になった。本製品もこの仕様を踏襲しており、モバイルモニターなど外部モニターに映像をミラーリング表示させるという技が使える。

そのため、たとえば雑誌のような判型が大きいコンテンツを表示したい場合、本製品の画面にではなく、ケーブルをつないだ先のモニターに出力し、そちらで読むことができる。ワイヤレスと違ってタップやスワイプなどでの遅延もほぼないので、操作も快適だ。可搬性を損なうので利用シーンは限られるが、そうした機能も知っておけば、より本製品を幅広く活用できるだろう。

以上のように、電子書籍を読むための端末としては、従来と比べて大きな変化はない。標準サイズのスマホとしてはほぼ完成形にある上、これ以上の画面サイズを求める場合は、本製品と同時に発表されている折りたたみタイプの「Pixel 10 Pro Fold」こそが適役ということになるので、あまり進化らしい進化がないのは納得がいく。

これがiPhoneだと、カメラコントロールという新機軸のハードウェアを追加したり、また今秋発売予定のラインナップでは超薄型モデルの投入が噂されるなど、ハードウェアでも何かしらの変化をつけてくる傾向があるが、このPixelシリーズでは、そうした変化の対象は生成AIを中心としたソフトウェア側に向けられており、今回はQi2対応がかろうじて目立つ程度だ。今後もこうした状況が続くのではないだろうか。

なお上でも述べた折りたたみモデル「Pixel 10 Pro Fold」は、本製品よりも発売のタイミングが遅れる形で、10月上旬の発売が予定されている。こちらについてはまた別の機会に紹介したい。