2025年7月、ヤマハミュージックジャパンが主催する「Yamaha Music Japan Pro Audio Day 2025 – Immersive Audio Experience」が開催された。本イベントでは、同社が長年にわたり研究・開発を進めてきたイマーシブオーディオ技術に焦点を当て、空間音響の最前線を体感できるプログラムが展開された。本レポートでは、基調講演で紹介された最新ソリューションとその思想を中心に、ヤマハが描く「音で包み込む未来像」に迫る。

1969年から続く空間音響の系譜

ヤマハの空間音響への取り組みは、実は1969年にまで遡る。同社は自社保有のリゾート施設設計をきっかけに、建築音響コンサルティングを開始。1985年には、空間の響きを制御する音場支援システム「AFC(Active Field Control)」を発表し、日本国内を中心に導入を広げてきた。今回のイベントは、AFC誕生からちょうど40周年の節目となる。

ヤマハは単なる製品群ではなく、コンテンツ制作から再生・制御に至る一気通貫のソリューションとして、イマーシブオーディオの未来像を提示した。

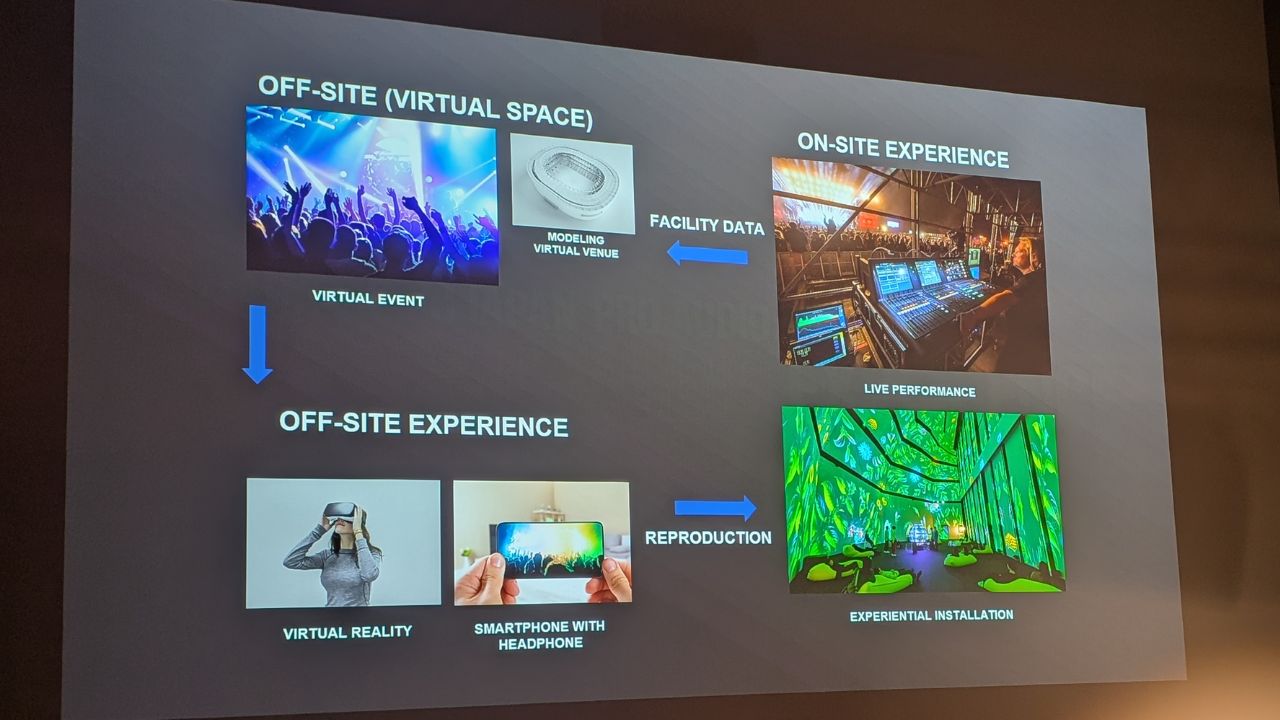

リアルとバーチャルを横断する2つの軸

展示の中心は、AFCシリーズを核とするリアル空間向けのイマーシブオーディオ技術と、バーチャル空間向けの「Sound xR Core」による立体音響再現。この2つを融合させることで、オンサイト(劇場・ライブ会場)とオフサイト(家庭・ヘッドホン)を問わず、誰もが没入型の音響体験を得られる世界を目指している。

Sound xR Coreは、バイノーラル技術を活用した仮想空間用音響プラットフォームで、ゲーム業界を中心にすでに世界500万人以上のユーザーが体験済み。リアル空間でのAFCシステムとワークフローを共有することで、現実と仮想の「音場の垣根」をなくすアプローチが注目を集めている。

包まれる音響を実現するAFC

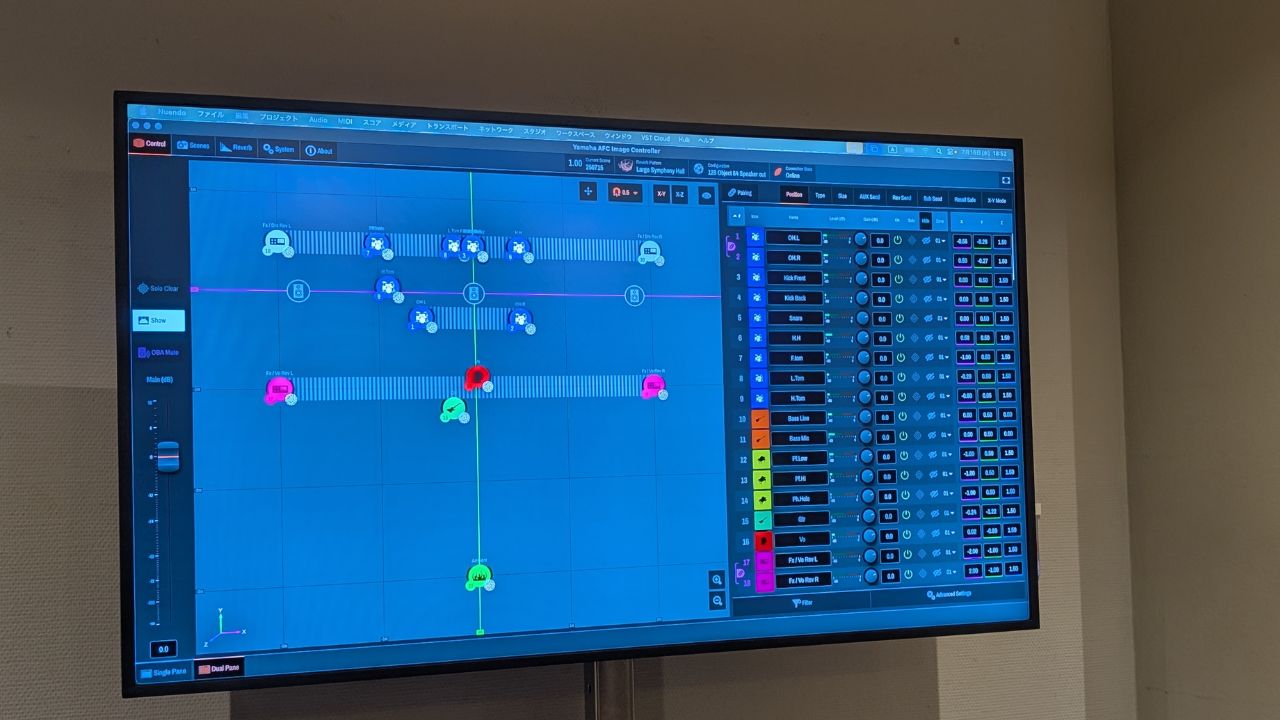

AFC ImageのGUI

AFC ImageのGUI

リアル空間における音響演出を担うのが、AFCの2つの中核技術である「AFC Enhance」と「AFC Image」だ。

AFC Enhanceは、ホールや劇場の響きを人工的にコントロールする音場支援システムで、空間に残響を加えることで用途に応じた音響環境を創出する。

一方のAFC Imageは、音像の位置や移動をオブジェクトベースで制御する音像制御システム。GUI上での直感的な操作が可能で、劇場や演劇、伝統芸能からライブ・インスタレーションまで幅広く活用されている。加えて、同システムにはヤマハ独自の「3Dリバーブ」も搭載されており、空間全体に自然な響きを加えることで、立体的かつ柔らかな音響空間を形成できる。

ヤマハ×Steinberg×NEXO グループ連携で実現する制作〜制御の一元化

AFCシリーズの運用基盤として注目されたのが、ヤマハおよびNEXOが開発したDSP「DME7」と「DME10」だ。DME7は中小規模施設向けに設計されており、7月17日にリリースした同DSP向けの拡張ライセンス「DEK-AFC-I」を使い、最大64in/32outの構成でAFC Imageに対応。これにより、音の位置と動きをオブジェクト単位でコントロールする「オブジェクトパンニング」が可能になった。

DME7向けの拡張ライセンス「DEK-AFC-I」。最大64in/32out構成でのオブジェクトパンニングが可能に

DME7向けの拡張ライセンス「DEK-AFC-I」。最大64in/32out構成でのオブジェクトパンニングが可能に

一方、NEXOのDME10は大規模施設向けで、標準で256in/256outのDante入出力を備え、128in/64outのオブジェクトミキシングにも対応。9月の発売が予定されており、今後のAFC運用の基盤を支える存在となる。

9月発売予定の大規模施設向けDSP「DME10」

9月発売予定の大規模施設向けDSP「DME10」

制作面では、SteinbergのDAW「Nuendo」が重要な役割を果たす。最大384kHzの高解像度録音に対応するほか、AFC Imageと連携可能な「AFC Image Panner」プラグインに対応予定。音像のオートメーション記述や多様なレンダリングオプションにより、収録から空間再生までのワークフローを一元化できる。

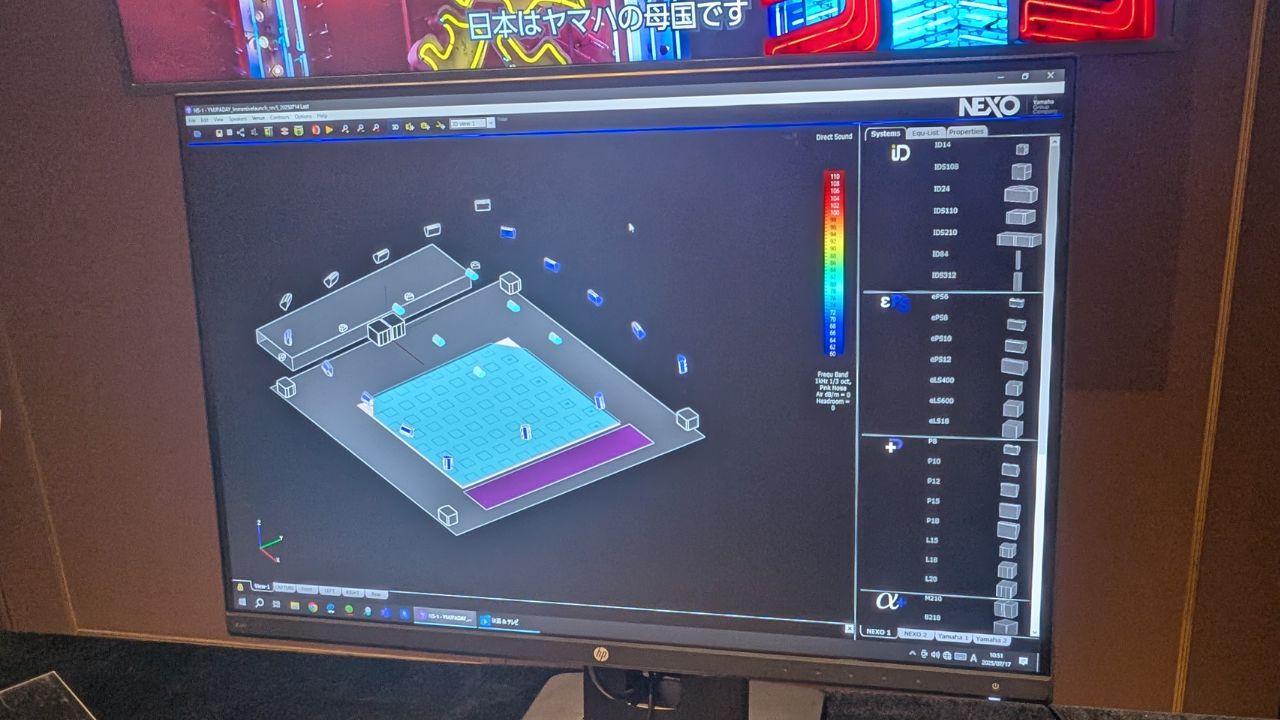

また、NEXOが提供する音響シミュレーションソフト「NS-1」も、AFC導入を強力に支援するツールだ。AFC Design Assistant機能により、空間に必要なスピーカー台数や設置位置・高さなどを自動計算でき、CAD感覚でのレイアウト設計が可能。作成したスピーカー配置情報はそのままAFC Imageにエクスポートでき、設計から制御までのシームレスな連携を実現している。

NS-1のGUI

NS-1のGUI

イマーシブオーディオを「もっと身近な存在」へ

ヤマハが提示したイマーシブオーディオは、特別な演出や大型施設だけのものではなく、より多様な現場に自然に溶け込むことを意識したアプローチへと広がりを見せている。制作・再生・仮想空間までを見据えた提案には、AFCの40年にわたる技術蓄積と、Sound xRが描く新しい可能性が息づいていた。その体験設計は、今後も音と空間の関係を柔軟に変えていくかもしれない。

![ヤマハが描く没入型オーディオの未来「Yamaha Music Japan Pro Audio Day 2025 – Immersive Audio Experience」レポート [Report NOW!] ヤマハが描く没入型オーディオの未来「Yamaha Music Japan Pro Audio Day 2025 – Immersive Audio Experience」レポート [Report NOW!]](https://www.wacoca.com/media/wp-content/uploads/2025/07/yamaha-immersive-2025_00001-1170x658.jpg)