ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』は、信じがたいことにジェネラティヴ(自動生成)される映画のようだ。イーノのまったく素晴らしい自動生成音楽や自動生成アートのように、映画自体も観る度に変わっているそうで、まいったいな、編集部コバヤシのようなハードコアなファンは2回以上は観ないと気が済まないシロモノなのである。

まあ、さすがに映像すべてが自動生成されたらサイケデリック過ぎて何のことかわからないだろうけれど、じっさいの『Eno』は、いくつものパーツ(章)がシャッフルされ、再構成されていく仕掛けになっているようだと推測する。映像の、カットアップに近い(ローリー・アンダーソンはどのヴァージョンでもあの一瞬だけなのだろうか……)。だからひじょうに小気味よく、じつにスタイリッシュに、ブライアン・イーノという多面的なアーティストの人生が観れる。これ、ファンは必見ですが、ぜひとも多くの人にも観てもらいたい。東京は売り切れ間近なので、急いで!

たとえば「ロキシー・ミュージックについて一切触れないヴァージョンがあってもいいか?」って。そしたら、ブライアンはOKを出してくれて。「50年前に1年だけやっていた活動について、毎回自分の話のなかに加え入れなきゃいけない理由はないと思う」って言ってたんだ。『Music for Airports』はもちろん大きな存在だから、それが出てくるヴァージョンもある。だけど、ドキュメンタリーというのは結局そういうもので、なにを入れてなにを外すのかはフィルム・メーカーが決めてしまっているから。

■どうして今回のようなジェネラティヴ・フィルムという手法を思いついたのか、そしてそれがなぜ可能だと思ったんでしょうか。

ギャリー・ハスウィット(以下、GH):うまくいくかわからなかったけど、とにかく思いついちゃったから。あと、それは自分自身にたいする疑問でもあった。要するに、「なんで映画って毎回同じじゃなきゃいけないんだろう?」という。

■あなたがどうしてブライアン・イーノに興味を持って、なぜイーノの生涯を撮ることになったのか教えてください。

GH:ぼくはグラム・ロック時代から30年以上、イーノの作品を聴いていて。2017年にドイツのデザイナー、ディーター・ラムスの映画(『Rams』)を作るにあたって、制作者に「サウンドトラックはだれに頼む?」と訊かれて、ぼくは「夢だけど、イーノ」と答えたんです。すると、「イーノならつい2週間前、マネージャーに会ったよ」と言うんです。そしてメールで「こういう話の映画です」と伝えたら、イーノから快諾されて。映画を作りながら音楽を使わせてもらっているうちに、「じゃあ、なぜイーノのドキュメンタリーは無いんだろう?」と思うようになって。本人に訊ねたら、嫌いだから、と(笑)。音楽系のドキュメンタリーはひとりの考えや記憶に基づいているものばかりだから、ぼくのは無いんだよ、と言っていて。それで、「ぼくらはこういうシステムを作っていて、こういう映画を撮りたい」と伝えて。初期ヴァージョンのソフトウェアができた2019年当時にそれを見せたら、イーノは「こういうのだったらいいよ」と。

■グラム・ロック時代からイーノを聴いていたとおっしゃいましたが、おいくつですか?

GH:60歳。80年代に大学生だった。ざっくり言って、パンクやDIYのようなムーヴメントに影響された世代だから、やりたい物事や見たいものがあったら、だれかがそれをやってくれるのを待つこともできるけど、待つのではなく自分で作るという性質なんだよね、ぼくは。

■パンクで育ったあなたが、イーノを本格的に好きになったきっかけは? たしかに、イーノとパンクはすごくリンクしていたけれど。

GH:それはやっぱり2ndソロ(『テイキング・タイガー・マウンテン』)からかな。収録曲の〝サード・アンクル〟という曲がすごく印象に残っている。パンク以前に、すでにパンクだった人だとぼくは思っていて、彼がその後に影響を与えたミュージシャンは本当に驚くほど多いし、彼ほどリーチの広いミュージシャンはいないと思っている。あともうひとつ付け足すと、今回用いたオブリーク・ストラテジーズ・カードもそうだけど、彼のクリエイティヴィティにぼくはもっとも興味がある。なにを用いてなににアプローチしていくか。音楽そのものというよりも、ブライアンがやっているクリエイティヴなプロセスと、それを踏まえてほかのアーティストやデザイナー、ミュージシャンがさらにクリエイティヴなものを作れるようにしていくというその部分。音楽そのものよりも、ブライアンのそういった側面にぼくはすごく惹かれているんだと思う。

■ぼくらはまだ1回しか観ていないんですけど、2回観た人によると「どちらかはあまり面白くなかったけど、片方はすごく面白かった」と言っていて。当たり外れがあるんですか?

GH:それは個人の嗜好だから、どちらがベターかというのはありえないと思う。今回、映画を作るにあたって、どの素材を外す、どれを入れるか、どういう流れにするか、どのシーンを作るか、といった選択肢がつねにあって、普通はフィルム・メーカーが決めると思うんだけど、そういった個人的なフィルム・メーカーの見解は今回の試みにおいてはすべて取っ払っているので、素材であるところのブライアン・イーノとそこに出てくる素材によって、ストーリーがおのずと語られていくという性質のものなので、ぼく自身もどれが好きってのはない。「あなた自身のフェイヴァリット・ヴァージョンは?」とよく訊かれるんだけど、それも存在しないぐらい(笑)。どれかが優れているってことはありえない。個人の好みの問題だと思う。

■ぼくらが見たヴァージョンだと『Music for Airports』のエピソードがなくて、あと『Another Green World』に関するエピソードもなかったんですね。クラスターとのコラボレーションのエピソードもなかったんですけど、これは観るヴァージョンによっては存在することもあるんですか?

GH:もちろん(笑)。

■じゃあ、もう一回観なきゃ(笑)。

GH:そう、もう一度劇場に行ってもらわなきゃいけない(笑)。じつを言うとそういう展開についてはブライアンとかなり早い段階で話しているんだけど、たとえば「ロキシー・ミュージックについて一切触れないヴァージョンがあってもいいか?」って。そしたら、ブライアンはOKを出してくれて。「50年前に1年だけやっていた活動について、毎回自分の話のなかに加え入れなきゃいけない理由はないと思う」って言ってたんだ。『Music for Airports』はもちろん大きな存在だから、それが出てくるヴァージョンもある。だけど、ドキュメンタリーというのは結局そういうもので、なにを入れてなにを外すのかはフィルム・メーカーが決めてしまっているから。そういう意味では、つねに観ることができない素材というものはどんなフィルムにもあるわけで。今回、500時間分の映像があって上映時間は2時間ということは、毎回499時間分の映像が捨てられているわけだよね。だから、それを思えば違うヴァージョンを観ることができたら、それ以上のものを観てもらえる。

■たとえば最近日本ではボブ・ディランの映画をやったんです。『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』という。あれはボブ・ディランの本当に一面的なものしか物語っていなくて、たとえばブラック・ミュージックとのつながりであったり、ワシントン行進の話だったり、数々のエピソードが削除されている。でも、あなたが作ったものは「これはたまたまのバイオであって、ほかにもいろいろとあるよ」っていうことを言っているわけだから正直ですよね。

GH:それはある意味キュレーションというディレクターの仕事にもなるよね。ただ、ぼくは映画を作るというよりはぼくが作りたい映画を可能にするシステムを作る、という感覚で映画を見ていた。だから自分で映画を作ったという実感はあまりない(笑)。とはいえ、実際の作業が本格化したのはだいたい18ヶ月ぐらいのこと、といっていいかな。素材が選び出されて、技術とともに映画にしていく作業。ソフトウェアの開発もずっと続いていたから、映画としてまとまっていったのは最後の18ヶ月間だと思う。途中、ファイルネームやコードが出てくると思うけど、あれはソフトウェアが次になにを出すかを考えているということなんだけれど、それを見せるかどうか、ソフトウェアの存在を画面に見せるかどうか、というところを考えたりなんかもするのも含めて、実験がずっと続いていた。だから本当に、リアルタイムでソフトウェアが次になにを出すかっていうことアーカイヴのなかから選んで決めていて、それはぼくらがやってるわけではなく。やっぱりお客さんに対してはそれがシグナルになっていて、(コードが)出てきたら選んでるんだ、さあ次はなにかな? って。なにが出てくるかわからない、たとえば70年代に戻るかもしれないし、庭いじりの現在に行くかもしれないし、その間のどこかの時代かもしれないし。それに対して、観てる側がちょっと構えられるっていう意味であれをあえて残したんだ。

とにかく彼の話題についていくのが大変で。あそこまでハイパー・インテリジェントな人の話についていくっていうのが、ぼくはいちばん大変だったかもしれない(笑)。なにが学びになったかというと、それは好奇心の大切さについて。ブライアンはいまも好奇心の塊で、あれだけの年齢であれだけのことをやってきた人が、いまだ次にやる新しいことを考え続けていて、新しいテクノロジーを追いかけ続けている。

■今回、こうした特殊な映画を作るなかでとくに苦労したことってなんでしたか?

GH:すべてが試行錯誤で、すべてが実験だった。ワン・ヴァージョンをとにかく作って、これで語られているブライアンのストーリーの核になる部分がほかのヴァージョンでもきちんと伝わるだろうか心配だったし、それをすべてのヴァリエーションに持たせなければいけない。ただ、嬉しいことにソフトウェアをさらに改善していくことももちろん可能で、実際それも進んでいるんだ。公開してからもうすでに1時間分ぐらいの素材がプラスされていて、そういう意味では機能的な部分もそうだけれど、素材自体も増えていくからどんどん映画自体が発展していく、進化していくっていうのがすごい点だと思う。

■素材が増えるというのは、あらたに撮影をして、ということですか?

GH:ああ、どんどん足しているよ。実は2週間前にも「ちょっといいな」と思うものを新しく見つけたので、入れてみた(笑)。ジェームスってバンドがブライアンと一緒にやったときの話(『Wah Wah』)をしていて、イーノとやってどうだったかを話していたのが面白かったので、ああ、これいいじゃんって思って入れちゃったんだけど、日本版に出てくるかどうかはわからない。けれど、どこかに出てくるんじゃないのかな。映画づくりとしては根本的に全然違うものだと思う。

■じゃあ、ロンドンで上演された『The Ship』のライヴ場面っていうのもあるんですよね。

GH:あるよ。出てこなかったですか? ほかにもいっぱいあるよ(笑)。明日またブライアンが新しいことをやったら、それがまた入ってくる可能性もある。「しかるべき映画とはなにか?」という固定概念がずっとあったけど、技術、ソフトウェアができてきたらそれすら変えることは可能なんだ、ということはだれも思わなかっただろうね。でも、映画の制作者側としては、そういうものがあるんだからそれを使って従来とは違う伝え方ができるんじゃないか、ということにまず気がつかないといけないし、ぼくはそれをこれからも追求していかなきゃいけないと思ってる。

■日本でも7月中旬から公開されるんですけど、それも観るたびに違ったりするんですか?

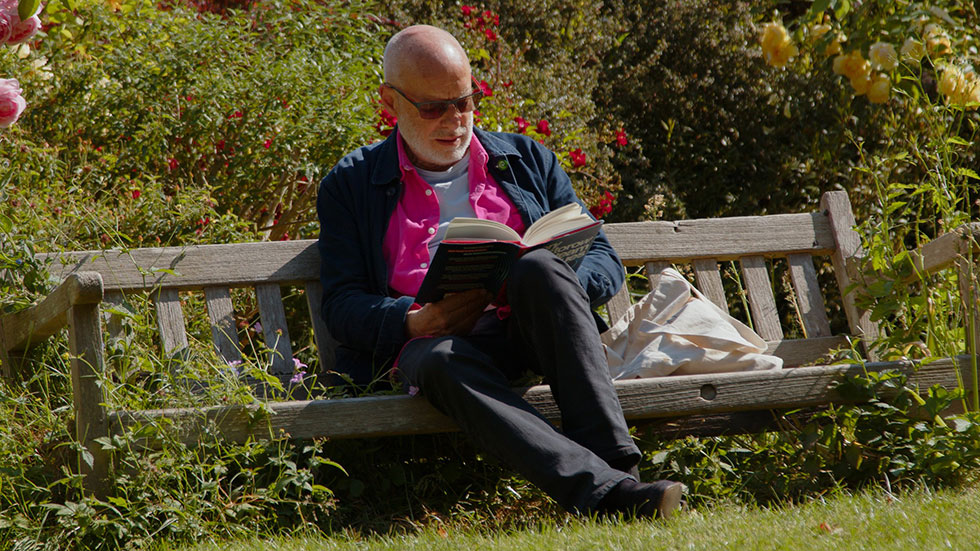

GH:同じ日なら日本のどこで観ても同じままだけど、たとえば、月曜に観にいったら火曜日はまた違う、というように。もちろん全部が違うわけではないけれど。オープニングのブライアンがスタジオにいる場面と、エンディングのブライアンが庭にいる場面はブックエンド的に決まっていて、あとはほかに4つの場面が全部のヴァージョンに必ず出てくる。それを含めておよそ30%は毎回繰り返される内容。ただ、真夜中の4つのシーンに関して出方が変わったりはする。残りの7割に関しては、まったくどうなるかわからない。構成というか、スケルトン的にそういうふうに組み立ててはいる。ある程度伝えたいストーリーが毎回伝わるように、というのが構成がある理由で、完璧に実験的なだけのランダムなクリップを集めた素材ではないんだ。あくまで映画としてのドキュメンタリーであるという意味でも構成は作ってある。

でも、実は168時間ヴァージョンというのもあって。それはループしてなくて、まったく違う素材だけで168時間流していく、という企画。これはヴェニスでちょっと実験的にやった1日24時間1週間って流しておくっていう企画で、だからそういうことも可能なんだ。ちなみに、おかしな話なんだけど、168時間ヴァージョンをやった会場のギャラリーは10時から18時までしか開いていなくて、夜は閉館するけど閉まってる間もずっと上映が続いてる。夜中は誰も観てなくて、どうだったのって訊いてもだれも知らないみたいで。「どうなったの?」って訊いてもだれも知らなかったんだ(笑)。最近、ドキュメンタリーという名称でやってるのが、その場の記録をもちろん映像でするけど、そこにいる人しかわからない、要するにそれを後で残して公開するのではなく、そこで起こっていることを同時上映みたいな形でやって、そこにいる人だけが観られるというもの。とにかくぼくらがやりたいのは、映画とはなんだ、という概念を壊していくこと。映画とはこうやって作って、こう見せて、こういうふうに体験してもらうものでなきゃいけない、といままでみんなが思ってきたけれど、そうじゃないやり方がいくらでもあるということをぼくらが提示していきたいんだよね。

■なるほどね。ブライアン・イーノの人生も、彼の活動もすごく多面的だから、この企画でのかっこうの材料でしたね。ボブ・ディランやデイヴィッド・ボウイでもそれができたんだろうけど。

GH:イーノは自分の映画なんか嫌だって言ってた人だからね(笑)。実験だからやりたいって思ってくれたっていうことが面白いところだよね。自分がボウイと喋ってる映像なんて、ただ見せられてもそんなのは嫌だって言う人だから。彼の多面性がこの映画のなかですべて組み合わさって、かつ筋が通っている。

■膨大な素材を作る過程で、印象に残っている「自分が知らなかったブライアン・イーノ」について教えてください。

GH:ブライアンがニューヨークに住んでいたとき、初期のヴィデオ・カメラを買って実験をしている映像があって。それはヴィデオ・アート的なものもある一方で、アパートに来た友だちを撮ったりしているものもあったりして。40年くらい前の話なので、ブライアンは自分でも忘れていたんだよね。それが出てきて、ぼくらも驚いたけど、本人も驚いていた。VHSテープって上書きで録画してしまうものだったよね? ブライアンもそれをやっていたから、テレビ番組の『MASH』のラスト・エピソードのテープが出てきて。それを録画していたんだなって思って再生してみたら、たしかに『MASH』なんだけど、15分ぐらい進んだところでブライアンが台所で踊っているシーンが1分ぐらい入ってて(笑)。それで、また元に戻ったりとか。それも映画のなかにあるから、ヴァージョンによってはどこかに踊っているブライアンが出てくるよ(笑)。

■今回の映像を作ってみて、あらためてブライアン・イーノとはどういう人間だと思いましたか?

GH:彼がすごく面白い人だということがわかった。(映画を撮らなければ)彼がユーモアのセンスのある人だということをぼくは知らなかっただろうな、と思う。彼は自分のことをあまり深刻に考えすぎない人なので、映画に出ている姿は、たぶん普段の彼そのものだと思う。ぼくはいままでドキュメンタリーをたくさん作ってきたけど、カメラが回るとありのままじゃなくなるのが普通だった。その点、彼はそのままの姿が映画でも観られると思う。あと、インタヴューを何十回にも渡ってやらせてもらったんだけど、すごく気後れした。気難しいからとかでは全然なく、それは彼がとにかく頭のいい人で、かつ幅も広かったから。あらゆる作家を知っていて、あらゆる世紀のことを知っている。そういう人と話す上では、とにかく彼の話題についていくのが大変で。あそこまでハイパー・インテリジェントな人の話についていくっていうのが、ぼくはいちばん大変だったかもしれない(笑)。なにが学びになったかというと、それは好奇心の大切さについて。ブライアンはいまも好奇心の塊で、あれだけの年齢であれだけのことをやってきた人が、いまだ次にやる新しいことを考え続けていて、新しいテクノロジーを追いかけ続けている。その姿勢は、自分にとってすごく啓発されるものがあったし、好奇心を持ち続けるということの大切さを学べた気がする。

東京

会場:109シネマズプレミアム新宿 シアター7

期間:2025年7月11日(金)〜 7月17日(木) ※1週間限定上映

※一般上映は日毎に上映ヴァージョンが変更となりますので、別ヴァージョンを鑑賞希望のお客様は別日の上映チケットをお買い求めください。

<平日>

・1回目:18:00〜

・2回目:20:30〜

<土日>

・1回目:15:30〜

・2回目:18:00〜

名古屋

【会場】109シネマズ名古屋 シアター4

【上映日】2025年7月12日(土)、7月13日(日) ※土日限定上映

※一般上映は日毎に上映ヴァージョンが変更となりますので、別ヴァージョンを鑑賞希望のお客様は別日の上映チケットをお買い求めください。

・1回目:15:30〜

・2回目:18:00〜

大阪

【会場】109シネマズ大阪エキスポシティ シアター5

【上映日】2025年7月12日(土)、7月13日(日) ※土日限定上映

※一般上映は日毎に上映ヴァージョンが変更となりますので、別ヴァージョンを鑑賞希望のお客様は別日の上映チケットをお買い求めください。

・1回目:15:30〜

・2回目:18:00〜

GARY HUSTWIT/ギャリー・ハストウィット プロフィール

ギャリー・ハストウィットは、ニューヨークを拠点に活動する映画監督兼ビジュアル・アーティストであり、ジェネレーティブ・メディアスタジオ兼ソフトウェア企業「Anamorph(アナモルフ)」のCEO。これまでに20本以上のドキュメンタリーや映画プロジェクトを制作しており、ウィルコを題材にした『I Am Trying To Break Your Heart』、アニマル・コレクティヴによる実験的な長編映画『Oddsac』、ゴスペル/ソウル音楽のレジェンド、メイヴィス・ステイプルズを描いたHBOドキュメンタリー『Mavis!』など、数多くの話題作をプロデュースしている。2007年には、グラフィックデザインとタイポグラフィに焦点を当てた世界初の長編ドキュメンタリー映画『Helvetica(ヘルベチカ)』で監督デビューを果たし、その後も『Objectified(2009年)』『Urbanized(2011年)』『Workplace(2016年)』、そしてブライアン・イーノが音楽を手がけた『Rams(2018年)』といった作品を通じて、デザインが私たちの生活にどのように影響を与えているかを探求し続けている。これらの作品はPBS、BBC、HBO、Netflixをはじめ、世界20か国以上のメディアで放送され、300以上の都市で上映されている。最新作『Eno』は、2024年のサンダンス映画祭で初公開され、サウス・バイ・サウスウエストやトロント国際映画祭などでも上映された。ギャリーの映画および写真作品は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)、スミソニアン・クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館、ロンドン・デザイン・ミュージアム、ヴェネツィア・ビエンナーレ、ヴィクトリア&アルバート博物館(ロンドン)、ポール・カスミン・ギャラリー(ニューヨーク)、アトランタ現代美術センター、ニューヨークのStorefront for Art and Architectureなど、世界各地の美術館やギャラリーで展示されている。ギターにも強い情熱を持ち、エレキギターメーカー「Koll(コル)」ではデザイン協力も行っています。また、オリンピック開催都市の“その後”を追うスローフォト・ジャーナリズム・プロジェクト『The Olympic City(ザ・オリンピック・シティ)』にも参加。

「ブライアン・イーノのキャリアの多くは、プロデューサーとしての役割だけでなく、『オブリーク・ストラテジーズ』や音楽アプリ『Bloom』のようなプロジェクトでのコラボレーションを通して、彼自身や他の人々の創造性を可能にすることでした。私は、映画『Eno』をクリエイティビティを題材にしたアート映画だと考えていて、ブライアンの50年にわたるキャリアがその素材です。ブライアンの音楽とアートへのアプローチと同じくらい革新的な映画体験を創り出すこと、それがこの作品を制作した目的です。」

– ギャリー・ハストウィット

取材:編集部(2025年7月10日)