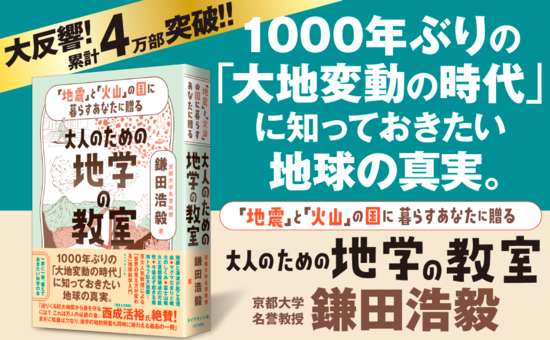

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

オーストラリアは夢の国か

――ドラマの『日本沈没』では、地震の脅威とは無縁のオーストラリアは夢の国で、移住を考える必要があるというストーリーがありましたが、現実はどうですか?

オーストラリアは「小さな大陸」ですよね。大陸は大陸地殻というものがあって安定しています。

ヨーロッパもそうだし、北アメリカの多くもそう。だからニューヨークの摩天楼は110階のビルを建てても地震で崩れることはない。日本だったら怖くてとてもじゃないけれど住めない。

110階のビルは地震がないから建てられるんです。小さいといえど大陸であるオーストラリアも同じです。だから日本に比べると地震も少ない。まったくないというわけではないけれど。

ちなみにオーストラリアを大陸として考えるかどうかは微妙な問題で、オーストラリアは島とするとたしかに大きい。

けれど大陸となると、本来はもっと大きくて、海洋プレートが沈み込む際の付加体などもあるものです。だから、オーストラリアは大陸とはいいにくい部分もあります。

そういう意味では「亜大陸」と表現することもあって、それは先に触れたようにインドも同様です。

「アスペリティとスロースリップの関係

ちょっと専門的な内容の質問もあります。

――アスペリティという現象と『日本沈没』のスロースリップは別物ですか?

とてもいい質問ですね。答えは一応、別物です。

ちょっと解説しておくと、アスペリティ(asperity)というのは、プレート境界や活断層などの断層面上の現象です。

いつもは強く固着していて、ある時に急激にずれて(すべって)地震波を出す領域のうち、周囲に比べて特にすべり量が大きい領域のことをいいます。

これは1981年に地震学者の金森博雄博士によって提唱されました。僕の理解だと「アスペリティ」は地震を起こしていない、プレート境界がまだ固まっていて、次に地震を起こすところというイメージです。

一方、「スロースリップ」は、とにかく「ゆっくりすべり」が現象として起きていると。

名詞と動詞にたとえるといいかもしれません。アスペリティは名詞的。それに対してスロースリップは動詞的で、スロースリップイングなんですよ。

熊野灘は東南海地震の震源域

だからそれを観測して、次の防災とか予知に役立てたいと。紀伊半島の南端にある熊野灘スロースリップについて説明します。

熊野灘は東南海地震の震源域なんだけど、ここでちょっとスロースリップが起きていて観測上きわめて重要な場所です。

なぜここが重要かというと、ここからまず東南海地震が起きて、次に東海地震が起きて、最後に南海地震が起きるという順番があるからです。

あとは宮崎県沖の日向灘。ここでもスロースリップが起きています。

これらは現在進行形で、観測するとスロースリップが発生している。たしか何か所かで1年間に5センチメートルぐらいのズレが生じています。スロースリップはそういう動詞的現象です。

それに対して、震源域でここが動いているとか動いていないとかという感じで、いまから40年ぐらい前にアスペリティという概念が生まれました。

次にどこが動いて、どこで地震が発生するかという予測にも使えるんですが、いまや地震学の古典的な教科書に載っている専門用語です。

参考資料:「過去の南海トラフ巨大地震は、秋から冬の時期に起こっていたようですが、これから起きる地震も秋や冬ですか? 」…京大名誉教授の「深過ぎる答え」とは?

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。