政治主導へ 成長促す改革

日本経済に三つの追い風が吹いている。まずデジタル化である。国際的に遅れているので、裏を返せば、デジタル化による生産性向上の余地は大きい。次に半導体の復活である。AI開発を中心に世界的に莫大(ばくだい)な需要が見込まれる半導体産業の国内回帰はまたとない機会である。そして円安である。円安はわが国の主力である輸出企業の収益を大幅に改善する。

ここから先が大事であると、評者は思う。技術進歩や企業収益という追い風を経済成長にどうつなげていくのか。どうも最近の経済は、大企業が利益をあげても投資や雇用の拡大につながらない。原因は雇用や中間財を必要としない新たな産業や企業の台頭、つまり技術進歩の形の変化にある。資本主義に自律的に備わっているはずの企業と経済をつなぐ好循環のループは壊れつつある。綻びをどう繕っていくのか、政治が担う経済政策の守備範囲は広がりつつある。

著者の視点は経済から政治の話へ移る。そして政策決定プロセスの在り方に鋭く切り込んでいく。官僚主導の政治は近視眼的でかつ対症療法的であり、バブル期の政策の失敗とその後の停滞の原因をつくったと批判する。自らも関わった経済財政諮問会議が、政治主導の政治の要として機能した経緯を明快に述べる。

試験で選抜される官僚は画一的で保守的な組織集団を形成する。真の行政改革、つまり徹底した公務員改革こそが、ビジョンのある政治主導の政治を実現するための鍵であると主張する。著者は改革の先に、官僚機構の大幅な権限の縮小と局長クラスの人材を広く外部に求める世界を念頭に置いているようである。

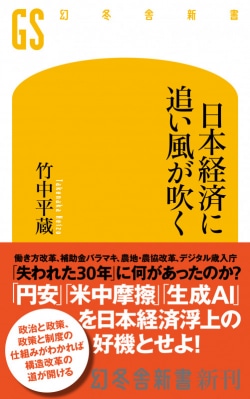

清朝末期に官僚任用試験である科挙を廃止したことが、中国の現代史への扉を開いたように、官僚制度の改革は政策決定プロセスを変えるのはもちろんのこと、保守的で横並び意識の強い社会規範に風穴を開けるかもしれない。実現すれば令和の大改革になるだろう。果たしてどんな社会をイメージしているのか、ぜひ続きを聞いてみたいものである。(幻冬舎新書、1100円)