テクノスジャパンが1985年9月に発売したアーケードゲーム「エキサイティングアワー」が、今月で稼働40周年を迎えた。

本作は、主人公のレスラーを8方向レバーと大技、小技の2ボタンで操作して、5人の相手レスラーとシングルマッチで戦うプロレスゲーム。3分以内に相手レスラーをフォールして3カウントを奪うか、リングアウトにすると勝利となり次のレスラーと戦うことができるが、逆に負けた場合は即ゲームオーバーとなる。試合中、またはデモ中にずっと流れるBGMやレフェリーが3カウントを数えるボイスは、当時からゲームセンターや駄菓子屋などのゲームコーナーに通っていた人であれば、今でも耳に残っているのではないかと思われる。

以下、筆者が約40年前に遊んでいた当時の記憶と体験を元に、本作ならではの面白さを改めて振り返ってみた。

リアルなビジュアルと多彩な技に大感激

今となってははっきり思い出せないが、筆者が本作と最初に出会ったのは1985年の冬休み中に出掛けた、数か月に1回遠征するデパートのゲームコーナーだった。見知らぬお兄ちゃんがプレイしているところをふと覗き込んだら、レスラーやリングのあまりのリアルさにびっくりさせられた。過去に自身が遊んだことがあるどのプロレスゲームよりも、本作のリアルさは一頭地を抜いていたからだ。

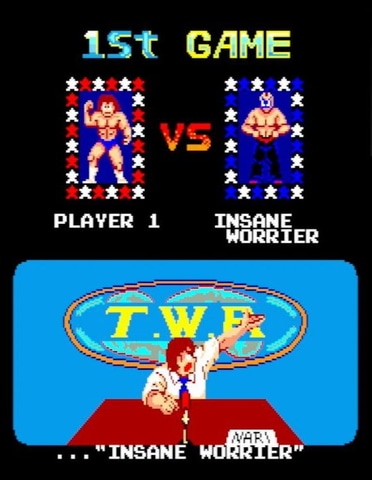

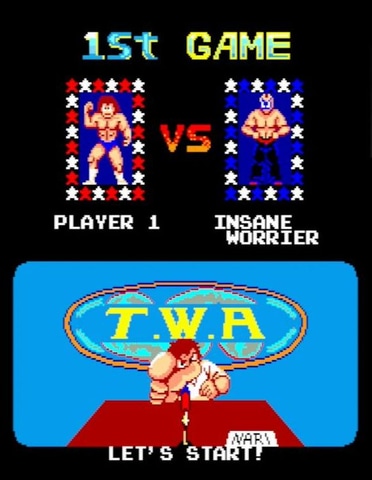

試合開始時に、実況アナウンサーと思しき男性が対戦カードを紹介する演出も、傍から見ているだけでテンションが上がりまくった。アナウンサーは、いわゆる口パクでボイスはまったく流れないが、最後にこちらに向かって指を差すタイミングでゴングが鳴る演出は、あまりのカッコよさに震えるほど感動したことを今なお鮮明に記憶している。

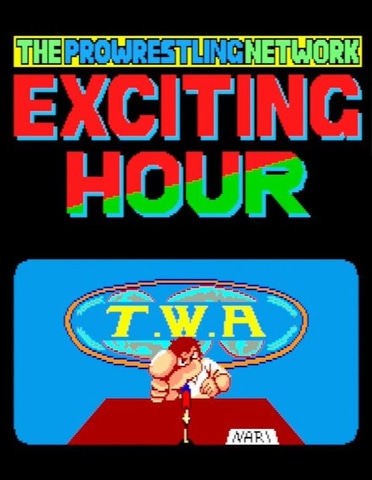

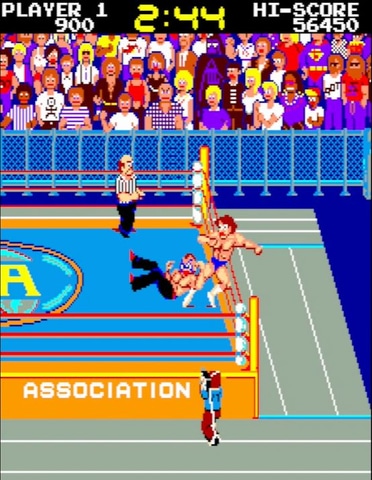

まるでテレビのプロレス中継を見ているかのような、リアルかつ迫力満点のビジュアルは衝撃だった

まるでテレビのプロレス中継を見ているかのような、リアルかつ迫力満点のビジュアルは衝撃だった

ゴングが鳴る前からテンションを大いに高めてくれる、実況アナウンサーのパフォーマンスが実に素晴らしい

ゴングが鳴る前からテンションを大いに高めてくれる、実況アナウンサーのパフォーマンスが実に素晴らしい

早速、自分でも遊んでみたら、技の種類がたくさんあることにも大いに驚かされた。パンチ、キックの打撃技はもちろん、相手と組み合った状態からボディスラム、パイルドライバー、ブレーンバスターなどの投げ技も繰り出せる。ダウンした相手を無理矢理立たせる、いかにもプロレスらしいアクションができるのも実に素晴らしかった。

初回プレイでは、確か2人目のレスラーであるKARATE FIGHTERの素早い打撃攻撃に翻ろうされ、あっさり負けたと記憶しているが、筆者は本作をすぐに気に入り、以後行く先々のゲームセンターで見掛けるたびに遊ぶようになった。

相手をロープに振って戻ってきたところに、ローリングソバットやショルダースルー、ラリアットなどの技を叩き込んだり、相手がダウンしたスキを突いてトップロープによじ登り、フライングニードロップやサンセットフリップの大技などが決まったりすると実に快感。さらには場外に落ちた相手に目掛けて、プランチャーの大技が繰り出せるのもたまらなく面白かった。

フライングニードロップやプランチャーなどの相手に飛び掛かる技は、その華麗さとは裏腹にかわされると自爆してダメージを受けるリスクも伴う。だが、そのあまりのカッコよさゆえに、チャンスが到来すると危険を承知で、毎回大技を狙うのが常だった。

今思うと、筆者の周囲には本作が飛び抜けて上手なゲーム仲間は誰もいなかった。だが、たとえ短い時間でゲームが終わってしまっても、華麗な技を気が済むまで叩き込めさえすれば「それでオーケー」と、みんなが満足していたのではないかと今となっては思うのである。

プロレスファンならずとも思わず引き込まれる、秀逸な演出の数々

5人の相手レスラーは、主人公と同じ技しか出せないコピーキャラではなく、それぞれファイトスタイルが異なるのも実に楽しかった。

最初に戦うINSANE WORRIERは、特筆すべき技を持たず比較的簡単に勝てるが、2人目のKARATE FIGHTERは素早い蹴りと突き技を、3人目のCOCO SAVEGEはモンゴリアンチョップのほか、フライングボディプレスなどの空中殺法も放つ。4人目のTHE PIRANIAは、反則攻撃と思しき目つぶし攻撃やネックハンギングツリーなど、いかにもヒールらしい技と風貌の持ち主で、そして最後に登場するチャンピオンのBLUES BLOODYは、見ているだけでも痛みが伝わってきそうなキックとボディスラムを好んで使う印象を、当時の筆者は受けていたように記憶している。

実況アナウンサーが登場するオープニング以外にも、プレイヤーあるいはプロレスファンの心をくすぐりまくる、数々の演出が盛り込まれていたことでも本作は思い出深い。

本作では、試合中にレスラーのスタミナ残量、あるいは技のダメージなどのデータは一切表示されない。しかしスタミナの減り具合は、ダウンしてから再び起き上がるまでの時間の長さで、ある程度わかる(※時間が長いほどスタミナが少ない)ことにやがて気付き、「ナルホド!」と子供心に唸らされた。また、主人公のスタミナが残りわずかになるとBGMが切り替わり、ハラハラドキドキ感を演出するアイデアも本当に素晴らしかった。

当時の筆者は、プロレスファンを自称するほど夢中になってはいなかったが、プロレスが地上波のテレビで盛んに中継されていた時代であり、各団体の主な人気レスラーの名前や得意技を、筆者もゲーム仲間もみんな知っていた。なので、本作をプレイ中は技が掛かるたびに、テレビの実況アナウンサーを真似て「セルフ実況」をしながらよく遊んでいたものだ。

そして、相手レスラーをフォールしたときには、レフェリーといっしょに「ワン、ツー、スリ~~!」と3カウント目に裏返る声色まで真似しつつ、3カウントをシャウトするのもお約束であった(※レフェリーの3カウント時は、ちゃんとボイスが流れる)。

ダウンしてから起き上がるまでの時間で、お互いのスタミナの消耗具合がわかるのもこれまた面白い

ダウンしてから起き上がるまでの時間で、お互いのスタミナの消耗具合がわかるのもこれまた面白い

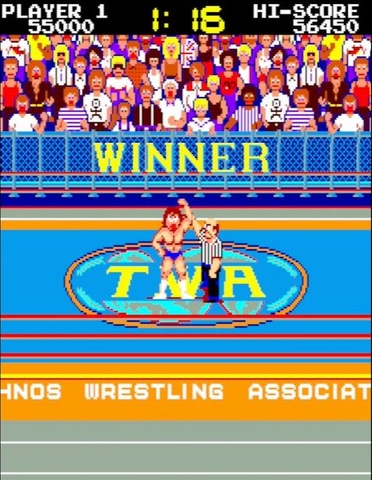

勝利を確信したときは、ついついレフェリーといっしょに3カウントを叫びたくなってしまう

勝利を確信したときは、ついついレフェリーといっしょに3カウントを叫びたくなってしまう

本作では、プロレスの華(?)である場外乱闘も用意されている。場外ではハンマースルー(鉄柵ホイップ)、パイルドライバー、パンチ、キックの4種類の技しか使えないが、テレビのプロレス中継でもおなじみの光景を、ゲームとして遊べるようになっていたのもすごく嬉しかった。

なお余談になるが、2人とも場外に出た場合は、リング脇にいるカメラマンの向きが変わることを、本稿の執筆中に今さらながら気が付いた。こんな細かいところまで作り込んでいた本作の開発スタッフには、心から敬意を表したい。

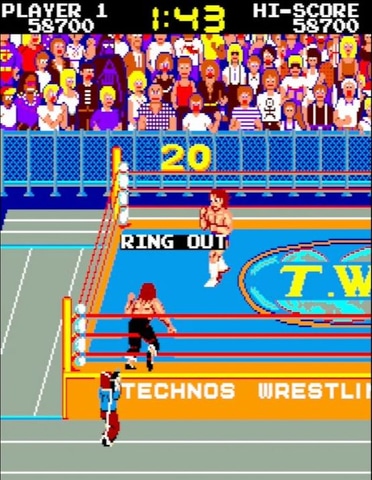

場外乱闘も思うがまま。弱った相手にはリングアウトによるセコイ(?)勝ち方も狙える

場外乱闘も思うがまま。弱った相手にはリングアウトによるセコイ(?)勝ち方も狙える

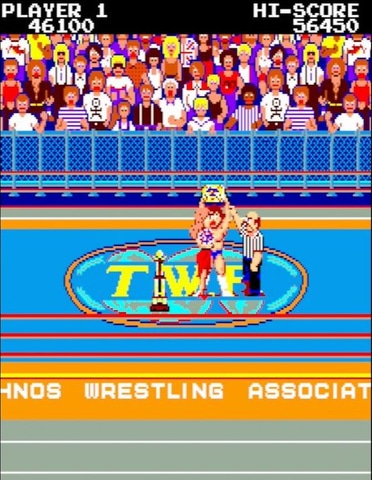

5人目に登場するチャンピオンのBLUES BLOODYは、ベルトを腰に巻いた状態で紹介され、プレイヤーが勝利すると新チャンピオンとしてリング上で表彰されるシーンが用意されている。初めてチャンピオンに勝利し、ベルトの奪取に成功したときの感動も今なお忘れることができない。

6人目以降は、おそらくランダムで5人の中から対戦相手が決まり、防衛戦を繰り返すルールになっていたと記憶している。いつ、どこでプレイしても、同じ相手レスラーとの対戦を延々繰り返すことがわかっているのに、小遣いがあるとついつい遊んでしまう。今振り返ると、筆者は同じくテクノスジャパンが1984年に発売した相撲ゲーム「出世大相撲」にも相通ずる面白さ(※)を、幼心なりに本作から得ていたように思う。

※筆者注:筆者は「出世大相撲」で、主人公の力士を横綱昇進までプレイした経験を何度も持っている。詳しくは拙稿「アーケードゲーム『出世大相撲』が40周年。突き押し、投げ、張り手も自由自在。懐かしの相撲ゲームを振り返るでゴンス!」をご覧いただきたい。

チャンピオンになってからゲームオーバーになると、ネームレジスト(名前書き)に移行する前にスタッフロールが流れる演出は、プロレスゲームに限らず当時は極めて珍しかった。選手の紹介時に流れるBGMが、曲の後半から対戦相手ごとに変化する演出も聴いていて実に楽しく、特にBLUES BLOODYが紹介されるときの曲は、いかにもタイトルマッチにふさわしいカッコよさがあった。

そんな本作は、筆者は今でも大のお気に入りであり、プロレスゲームと聞かれたら真っ先に思い出す一本なのである。

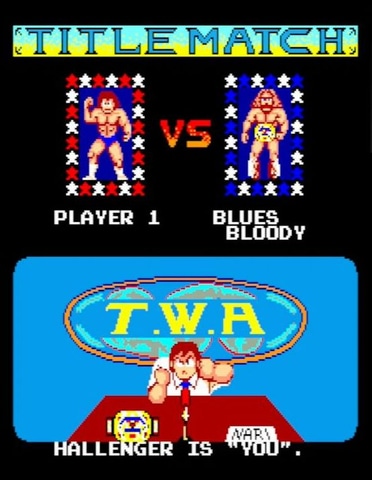

BLUES BLOODY戦は「TITLE MATCH」と紹介され、プレイヤーのテンションをさらに高める曲が流れる

BLUES BLOODY戦は「TITLE MATCH」と紹介され、プレイヤーのテンションをさらに高める曲が流れる

チャンピオンベルトを奪取すると、リング上でプレイヤーの勝利を称える演出を見ることができる

チャンピオンベルトを奪取すると、リング上でプレイヤーの勝利を称える演出を見ることができる ゲームオーバー後、チャンピオンベルトを獲得していた場合は、当時としては珍しいスタッフロールが流れる演出も用意されていた

ゲームオーバー後、チャンピオンベルトを獲得していた場合は、当時としては珍しいスタッフロールが流れる演出も用意されていた

本作は、ハムスターの「アーケードアーカイブス」の1タイトルとして、Nintendo SwitchとPS4向けに配信されているので、今でも手軽に遊べる。2人対戦プレイこそできない(※2人プレイ時は1試合ずつ交互にプレイする)が、それでも十分過ぎるほどに面白い本作を、特にその存在を今まで知らなかった人は、この機会にぜひプレイしていただきたい。

□Switch版「アーケードアーカイブス エキサイティングアワー」のストアページ

□PS4版「アーケードアーカイブス エキサイティングアワー」のストアページ

(C)ARC SYSTEM WORKS / (C)HAMSTER Corporation