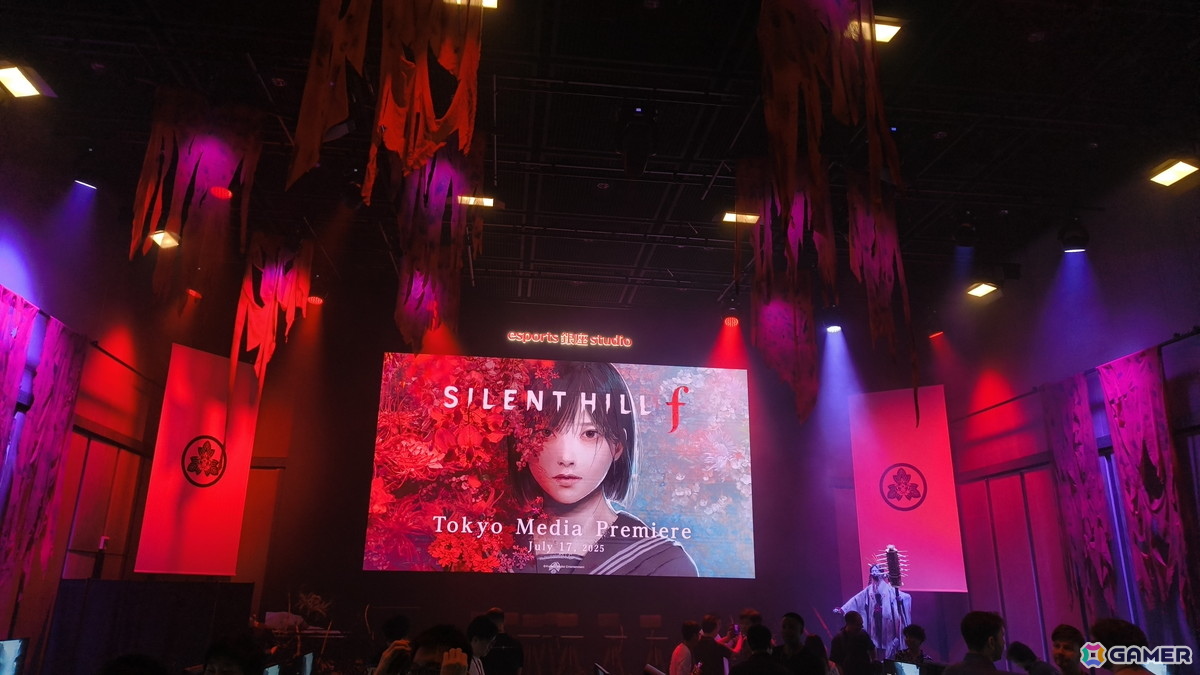

コナミデジタルエンタテインメントは、9月25日に発売予定のPS5/Xbox Series X|S/PC用ソフト「SILENT HILL f」のメディア向け体験会「『SILENT HILL f』Tokyo Media Premiere」を、esports 銀座 studioにて実施した。

本イベントでは、発売が近づく「SILENT HILL f」の世界最速試遊が行えたほか、本作の制作陣へのインタビューの機会をいただけたので、その様子をお届けする。

ゲームの世界観を再現した会場&制作陣5名の挨拶

会場の入口では、本作のキービジュアルと、ゲーム内に登場するバケモノがお出迎え。場内は赤を基調としたライティングや、天井から吊り下げられたボロボロの布、家紋の入った懸垂幕などが不気味な雰囲気を演出していた。

中でも一際存在感を放っていたのは、ステージ横に鎮座していた等身大のバケモノの置物だ。今回の試遊にも登場した敵で、口が裂けたグロテスクな造形や、棘のついた武器や鈎縄など、非常に物々しいオーラを放っていた。

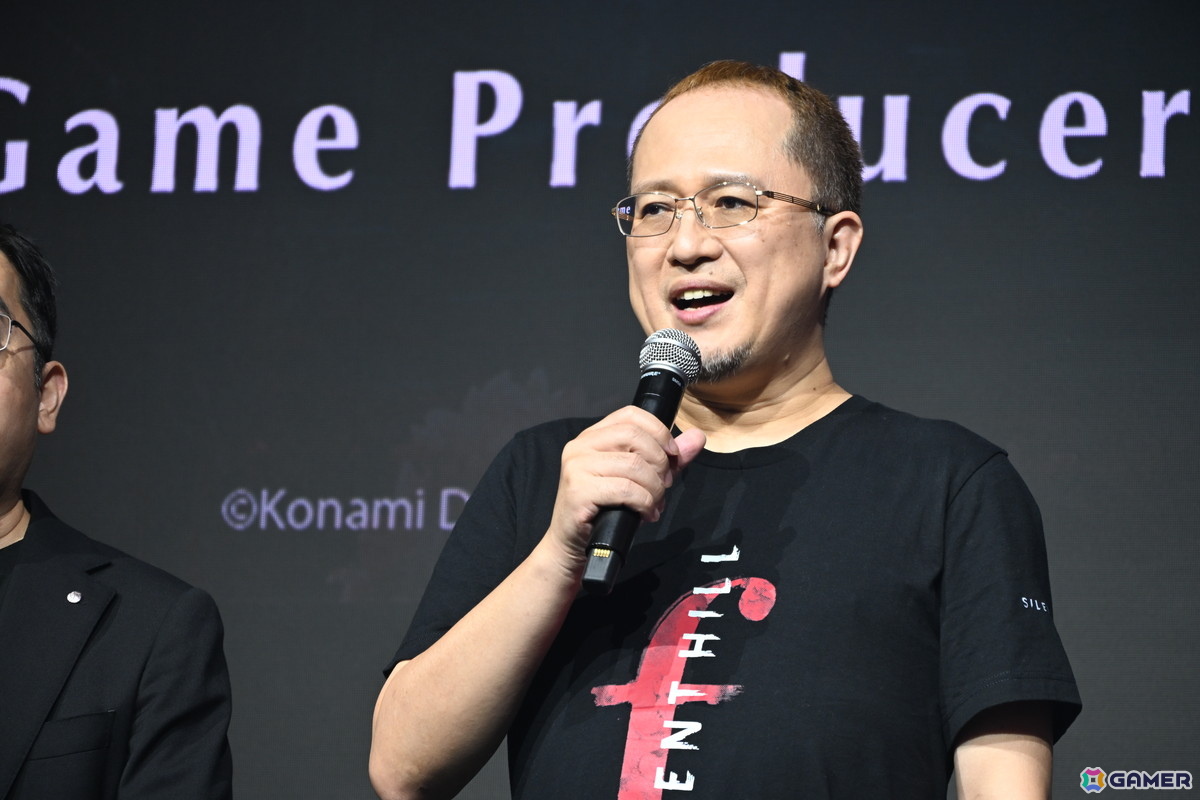

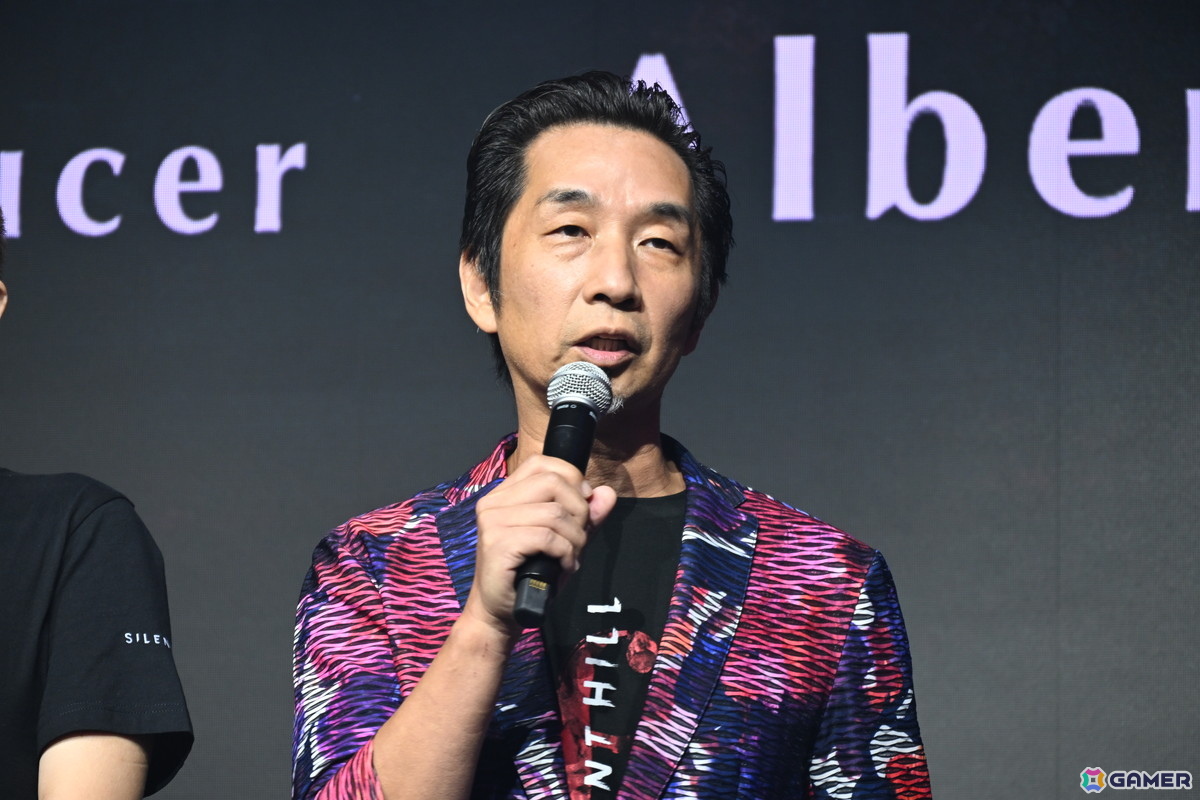

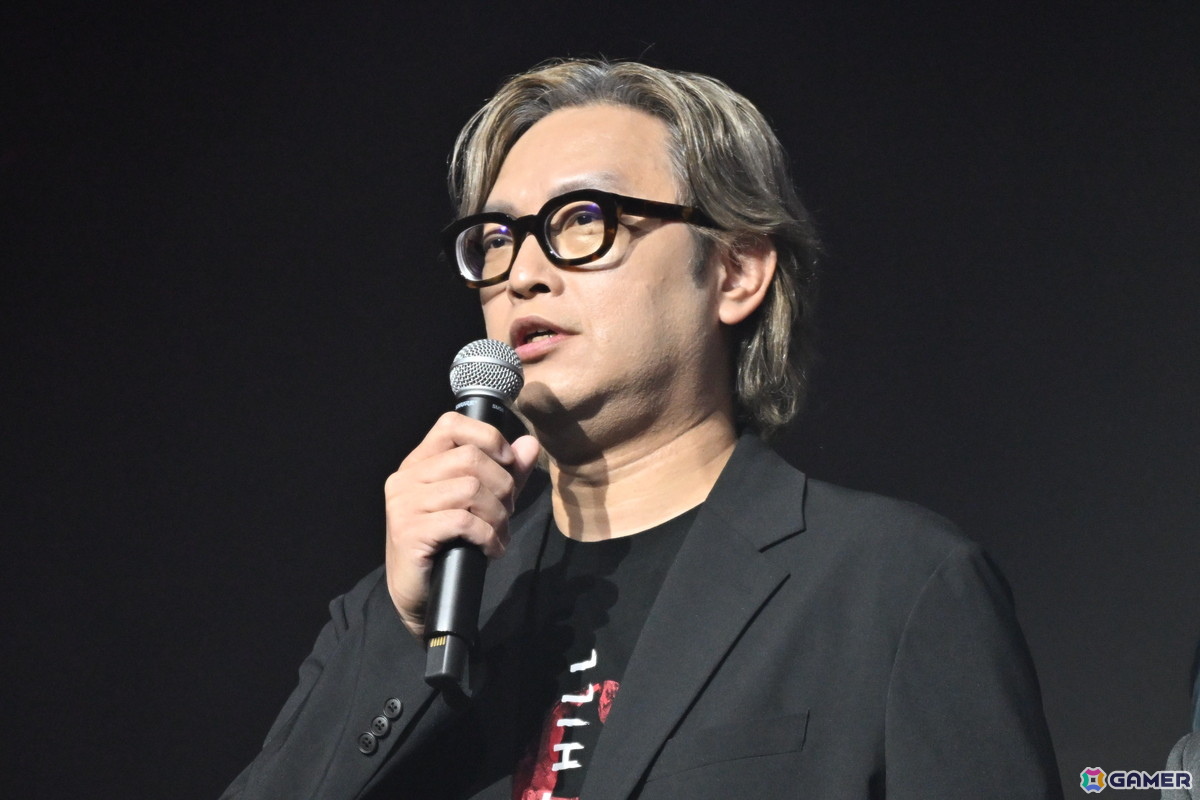

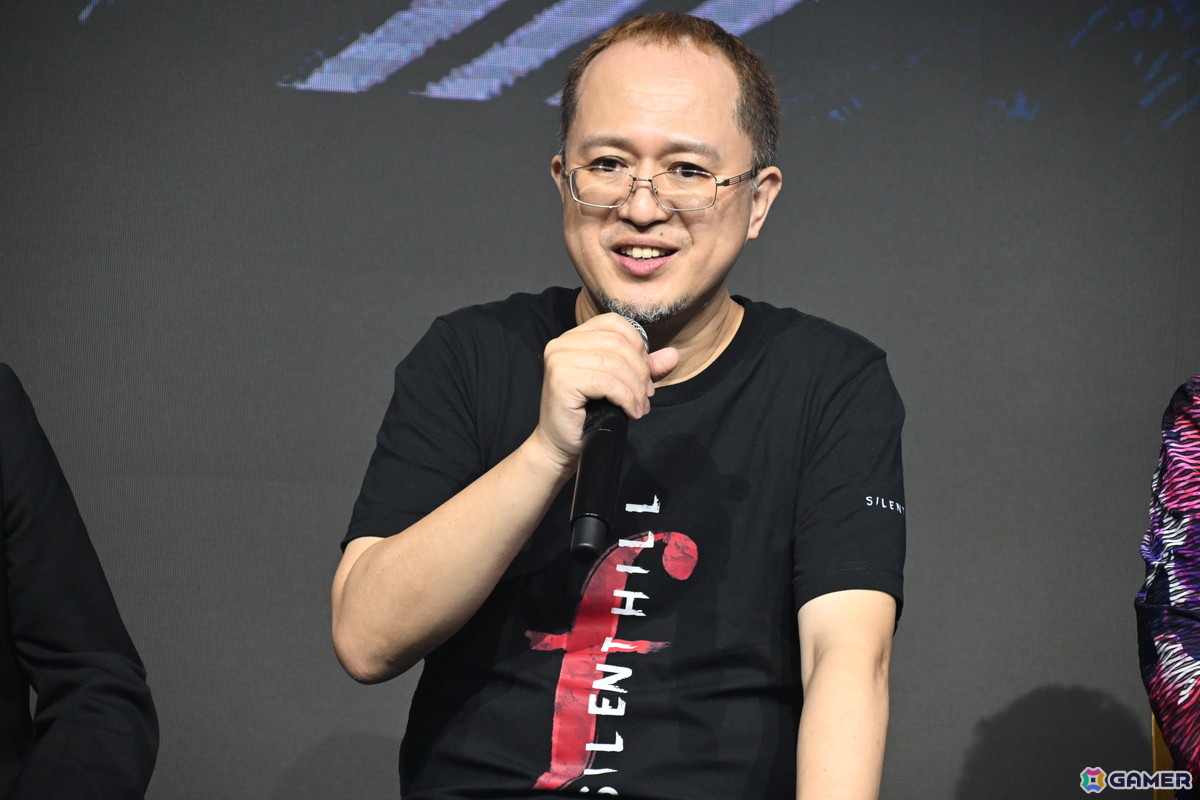

イベントが始まると、本作の制作に携わるプロデューサーの岡本基氏、作曲家の山岡晃氏、ストーリー担当の竜騎士07氏、制作を担当した台湾の開発会社NeoBards Entertainment(以下、NeoBards)のプロデューサーのAlbert Lee(アルバート・リー)氏、ディレクターのAl Yang(アル・ヤン)氏の5名がステージに登壇し挨拶を行った。

岡本氏は「本作は新しい挑戦がたくさん詰まった作品なので、今日の体験会でぜひ体験していただければと思います」と述べた。

竜騎士07氏は、「シナリオとして込めたいメッセージをたくさん本作に取り入れました。今日の試遊の中では込められたメッセージの一端を掴み取っていただき、世界観を感じ取っていただければ幸いです」とコメント。

山岡氏は、「『SILENT HILL』の新作として新しい作品を届けられること、そして全く新しいゲーム体験を届けられること、なにより本作に携われたことに感謝しています」と語った。

NeoBardsのプロデューサーであるリー氏は、「岡本氏、竜騎士07氏、山岡氏、そして何より皆さんと対面できて光栄です。ぜひゲームを楽しんでいただけると嬉しいです」とコメント。

NeoBardsのディレクターを務めるヤン氏は、「子どもの頃から『SILENT HILL』シリーズには触れていて、とても強い思い出があります。今回はこのシリーズ作品に携われる大事なチャンスを頂けて、本当に嬉しく思います。今日はメディアの皆様に初めてプレイしていただけるということで、とてもドキドキしています。皆さんのリアクションとフィードバックを楽しみにしています」と語った。

シリーズ初の日本舞台、そのこだわりと表現

「SILENT HILL f」は、1960年代の日本を舞台にしたサイコロジカルホラーゲームだ。「SILENT HILL」シリーズとしては初めて日本の土地を舞台に採用し、“美しいがゆえに、おぞましい。”をテーマに、これまでとは一線を画す恐怖体験が描かれる。

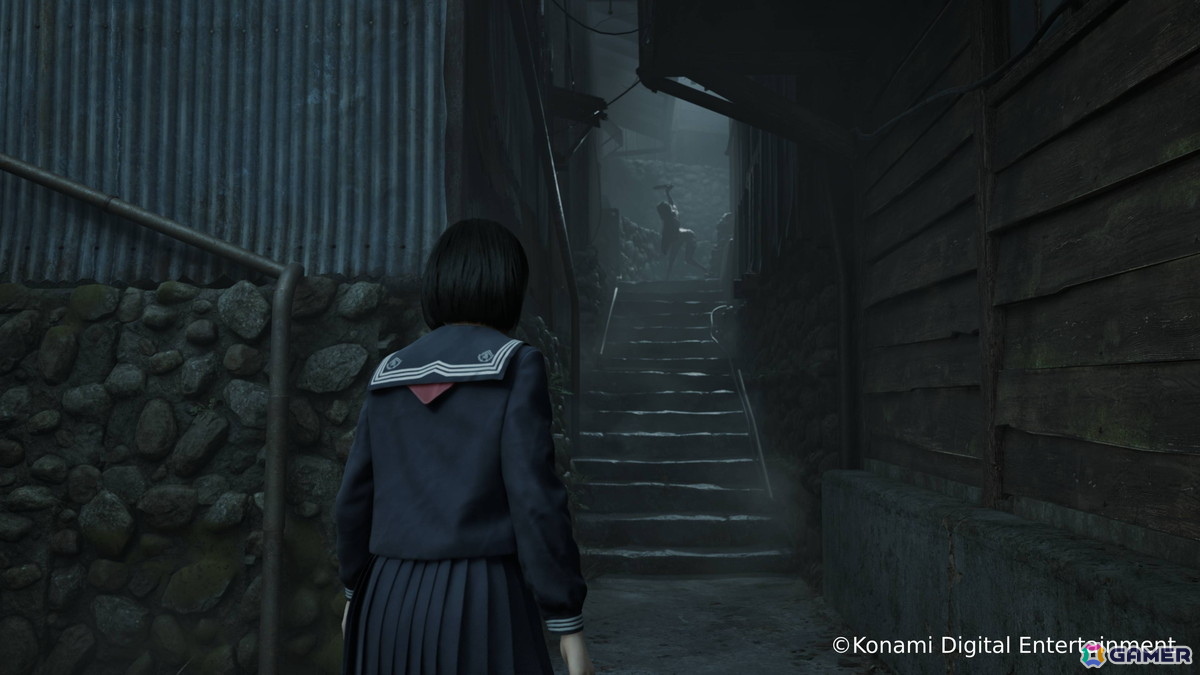

物語の舞台は、山間部にある寂れた地方の町「戎ヶ丘」。そこに暮らす高校生・深水雛子は、ごく普通の思春期の日常を過ごしていたが、ある日突然町が霧に覆われ、突如として異形の存在が姿を現す。

プレイヤーは雛子として、変わり果てた町を探索し、数々の謎に立ち向かいながら生き残りを目指す。危険な存在との遭遇や、登場人物の内面を描いた物語、シリーズ伝統の心理的な恐怖と緊張感に満ちたゲームプレイが楽しめる作品となっている。

会場では、プロデューサーの岡本氏がゲームの特徴を10項目に分けて紹介し、本作に込めたこだわりや魅力について語った。

日本の原風景を美しく再現

1つ目は「4Kで描かれる古き日本」。本作の舞台は1960年代の日本となっており、田んぼや山道といったありきたりな田舎描写だけでなく、狭く複雑に入り乱れた町並みが再現されているところもアピール。また、PS5やハイエンドPCで描かれる美麗なグラフィックにも注目してほしいとのこと。

2つ目は「緊張の途切れない探索エリア」。本作のステージは建造物などによる死角が非常に多く、どこから危険が襲ってくるかわからない緊張感が体験できるとのこと。また序盤のエリアは”筋骨”と呼ばれる複雑な町並みとなっており、迷路のようにプレイヤーを惑わすつくりになっているそうだ。

3つ目は「美と醜が入り混じる画作り」。本作のキャッチコピーである”美しいがゆえに、おぞましい”のとおり、グロテスクだけど美しいといった相反する要素をゲーム全体のデザインに取り入れているという。

過去作よりもアクション要素を高めた作品に

4つ目は「”心”に迫る不可思議な謎解き」。「SILENT HILL」シリーズの特徴のひとつである”難しい謎解き”は本作でも健在だといい、今作では謎解きに和風のデザインを取り入れて、日本の文化を体験できるようなものになっているそうだ。

加えて、「SILENT HILL」らしく登場人物の内面を掘り下げるような謎解きも用意されているとのこと。本作に登場する謎解きのテキストは全て竜騎士07氏が担当しているとのことで、同氏は「『SILENT HILL』という世界観における謎解きというのは、ただの意味のないパズルではなく、物語や登場人物の心に関連するものでなければならないという方針があり、それを元に私なりに謎解きのテキストを作らせていただきました」とコメントした。

5つ目は「近接に特化したアクション」。本作で手に入る武器は全て近距離武器になっていて、それらを使ったアクションに重点をおいているという。敵の動きを見極める回避や、攻撃、強攻撃などを使い分けて、臨機応変な対応が求められるゲーム性となっているそう。

ヤン氏は「本作の戦闘は全て近距離戦闘になっているのですが、全ての動きが自然に感じられるように調整しています」とアクションに関するこだわりを語った。

6つ目は「窮地を凌ぐ攻防一体の技」。バケモノとの戦闘で窮地に追い込まれた際に、”見切り回避”や”見切り反撃”というコマンドを使うことで、活路を見出すことができる仕組みになっているとのこと。

これに関してヤン氏は「先ほどはアクションを自然に感じられるように調整していると語りましたが、見切り回避についてはアクション重視のゲームに寄りすぎないよう、本作の世界観や雰囲気に合うように考えて仕上げています」とコメントした。

7つ目は「生死が交錯する戦闘」。本作ではリソース管理が非常に重要だといい、体力、持久力、精神力、武器の耐久度などを常に気にかける必要があるとのこと。これらを意識しながら戦うことで、駆け引きや選択性といった要素を楽しむことができるそうだ。

8つ目は「束の間の休息と成長要素」ということで、本作にセーブポイントとして登場する祠を挙げた。祠では、供物を捧げることで”功徳”というポイントを貯めることができ、これによってステータスの強化や特殊効果がつくお守りなどを入手できるとのこと。また、これらの強化要素は周回プレイ時に引き継がれるとのことだ。

5つのエンディングやオリジナリティ溢れるサウンドへのこだわり

9つ目の特徴は「マルチエンディング」で、本作にはシリーズ伝統のUFOエンディングを含む5つのエンディングが存在。1周目で到達するエンディングは共通のものとなり、2周目以降でエンディングが分岐していくとのことだ。

ゲームはプレイヤーの操作する雛子の行動や選択によって、最後に登場するボスやエンディングの展開が異なるものへと変化するという。

竜騎士07氏は、本作におけるマルチエンディングの方針について「複数のエンディングを作るにあたって心がけたのは、単なるグッドエンドやバッドエンドに分類するのではなく、雛子がたどり着いた人生の一つの顛末として描くことです。どの結末が正解かを示すものではなく、プレイヤーの解釈次第で見え方が変わるよう意識しました。それぞれのエンディングに、解釈の余地があると思います」とコメントした。

10個目は「感性を刺激するサウンド」。ゲーム中は物陰や背後の囁きまで感じさせる3D音響がプレイヤーを取り囲み、高い臨場感を与えるとのこと。

本作のサウンドを手掛けた山岡氏は、「SILENT HILL」シリーズに長年携わってきた経験を踏まえつつ、「今作は日本が舞台でありながら、現代とは異なる1960年代という時代設定となっています。その中でオールドスクールになりすぎず、本作ならではのサウンドを表現したいと考えました」と語る。

また、サウンド面では日本独特の美意識である“侘び寂び”という、不安定で質素でありながらも、美しさを感じさせる感覚を取り入れ、時間の経過とともに古びてもなお美しいものを意識したという。「SILENT HILL」らしい不穏さや恐怖と、日本的な美の要素を融合させることで、本作にしかない唯一無二のサウンドを目指したと語った。

敵との戦闘やホラー演出など5時間にわたる試遊をレポート

ここからは、実際に体験した試遊内容を紹介していく。プレイできたのは、本作の冒頭から中学校にたどり着くまでの約5時間分で、物語の序盤にあたる部分だ。なお、今回の試遊は、PS5の日本語版でプレイしたものとなっている。

突如として崩壊する日常

冒頭は、主人公の雛子が友達の集まる駄菓子屋「千鶴屋商店」に向かう場面から始まる。しかし、この時点で町には人の気配がなく、どこか不穏な空気が漂っている。

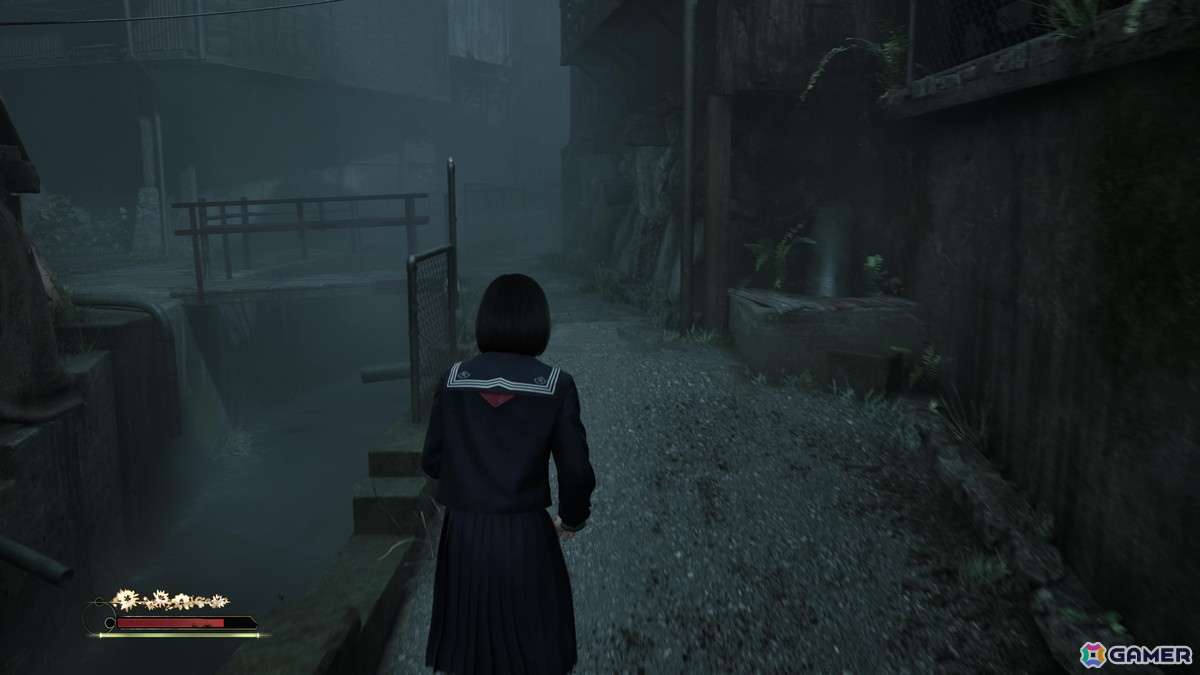

舞台となる戎ヶ丘の町並みは、実在していてもおかしくないほどリアルに描かれている。木造住宅から漂ってきそうな木の香りやかび臭さ、使い込まれた看板や生活感のある小物など、ディテールの積み重ねによって、1960年代の日本という時代背景にも自然と入り込める感覚があった。

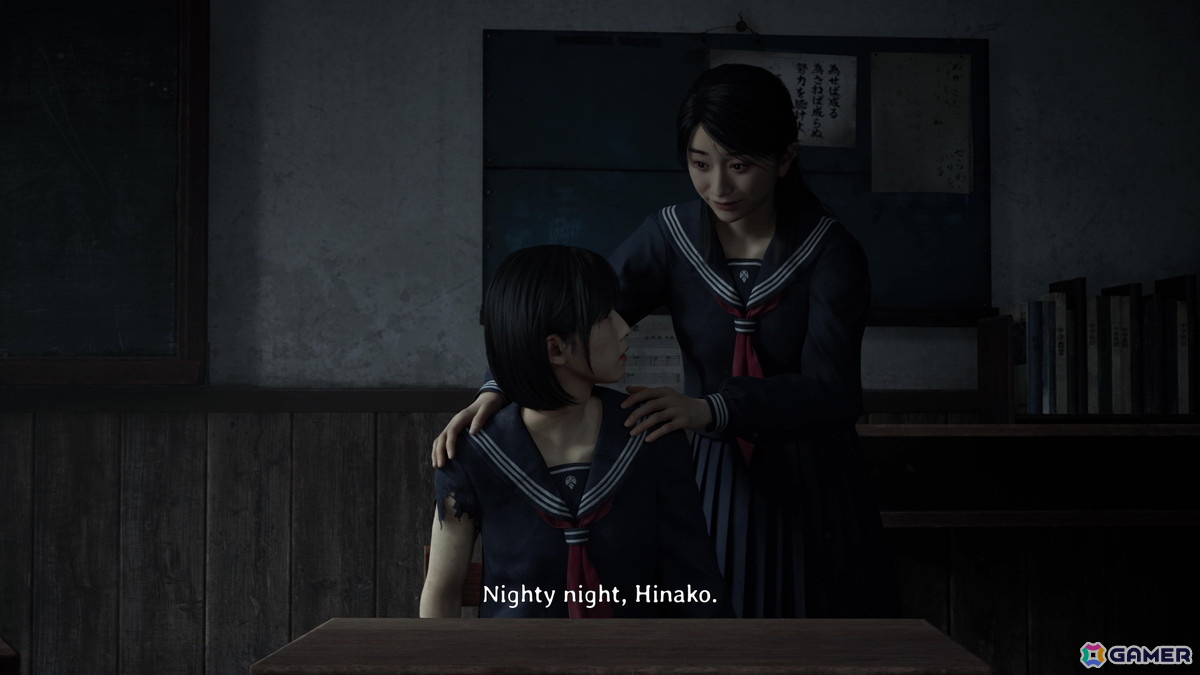

町を歩き、千鶴屋商店で雛子の友人である岩井修、五十嵐咲子、西田凛子と合流するが、そこで突如、霧と赤い植物のようなものが街を覆い始める。その混乱の中で咲子が得体のしれない存在に飲み込まれ、他の仲間たちも散り散りに逃走。孤立してしまった雛子は、霧に包まれた町を一人で探索することになる。

歯ごたえのあるアクションと探索

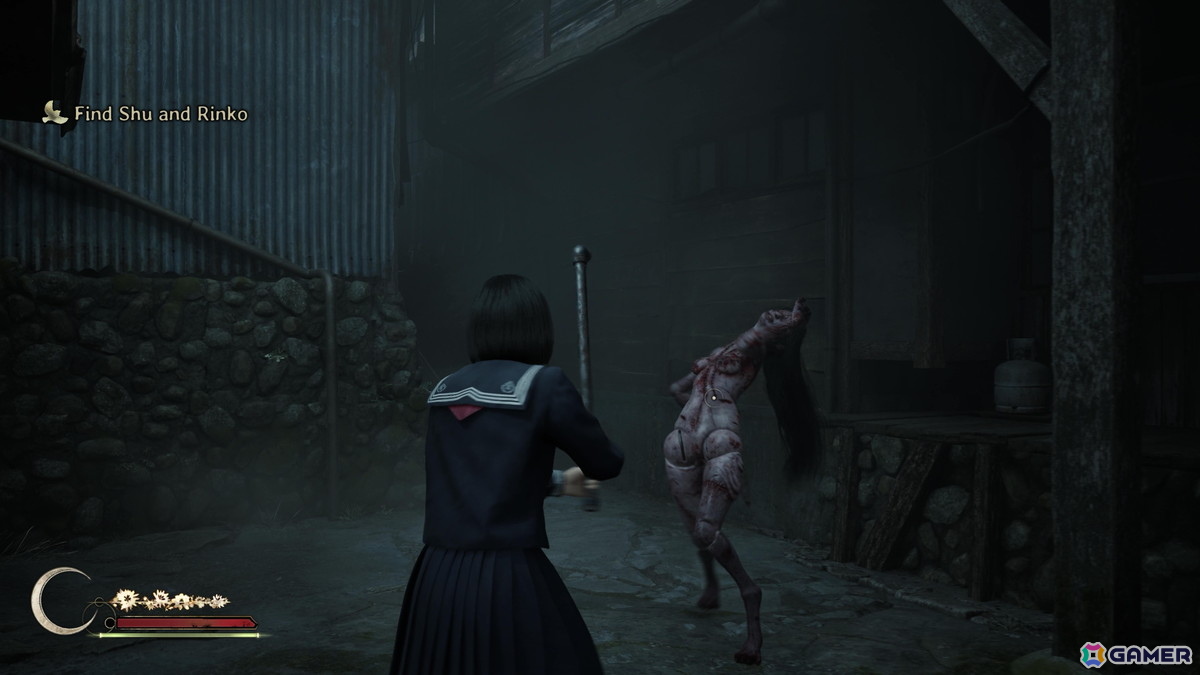

狭く複雑に入り乱れた路地を進むと、得体のしれないバケモノと遭遇。股関節に人形のような可動域のついたグロテスクな見た目をしており、カクカクとした動きや、手に持った包丁が気色悪さを際立てている。

序盤は対抗手段がないので逃げることしかできないが、その後鉄パイプを入手することで戦闘が可能になる。戦闘は回避と攻撃を軸にしたものとなっていて、敵の動きを読んで攻撃を仕掛けるアクション性の高いものとなっていた。

また、敵の攻撃直前に回避をする”見切り回避”を行うことができれば、攻撃やダッシュなどで消費する”持久力”を消費しなくて済むため、積極的に狙っていきたいアクションだ。

ほかにも、敵の攻撃直前に表示されるエフェクトのタイミングで攻撃することで敵をよろめかせることができる”見切り反撃”などもあるので、ただ敵と殴り合うだけではない、アクションゲームのような奥深さとやりごたえを感じることができた。

バケモノは道中のいたるところに潜んでいるため、常に油断できない緊張感が続く。敵を倒しながら進むことも戦略の一つだが、それだと回復アイテムや武器を修理する工具袋を消費する一方となり、後々ジリ貧になる可能性も。そのため、時には敵との戦闘を避けながら進むことも正しい選択となる。

また、序盤の町は狭い路地が入り組んだ構造になっており、油断していると突然、角からバケモノが飛び出してくる場面もある。こうした演出によって、恐怖と張り詰めた空気感が常に入り混じる体験が続いていく。筆者も、一方通行の路地を探索し終えて振り返った瞬間、背後にバケモノが直立していた場面では思わずビクッとなるほど驚かされた。

さらに増殖する恐怖

物語を進めて町を抜けたあとは、田んぼのあるエリアに到達。路地のある町中と比べ、視界も広いが、バケモノは至るところに潜んでいるため油断はできない。霧の中から、田んぼの溝から、物置小屋の角からと、至るところに危険が潜んでいるため、基本的に安全なエリアは存在しないと思っていいだろう。

さらに進めていくと、雛子の体格を遥かに凌ぐ巨大な敵が現れた。巨大な包丁のような武器や、肉塊などが混ざったグロテスクな見た目が大きなインパクトを与えるバケモノだ。これは中ボスのようなもので、体力も多くかなり歯ごたえのある戦闘となった。

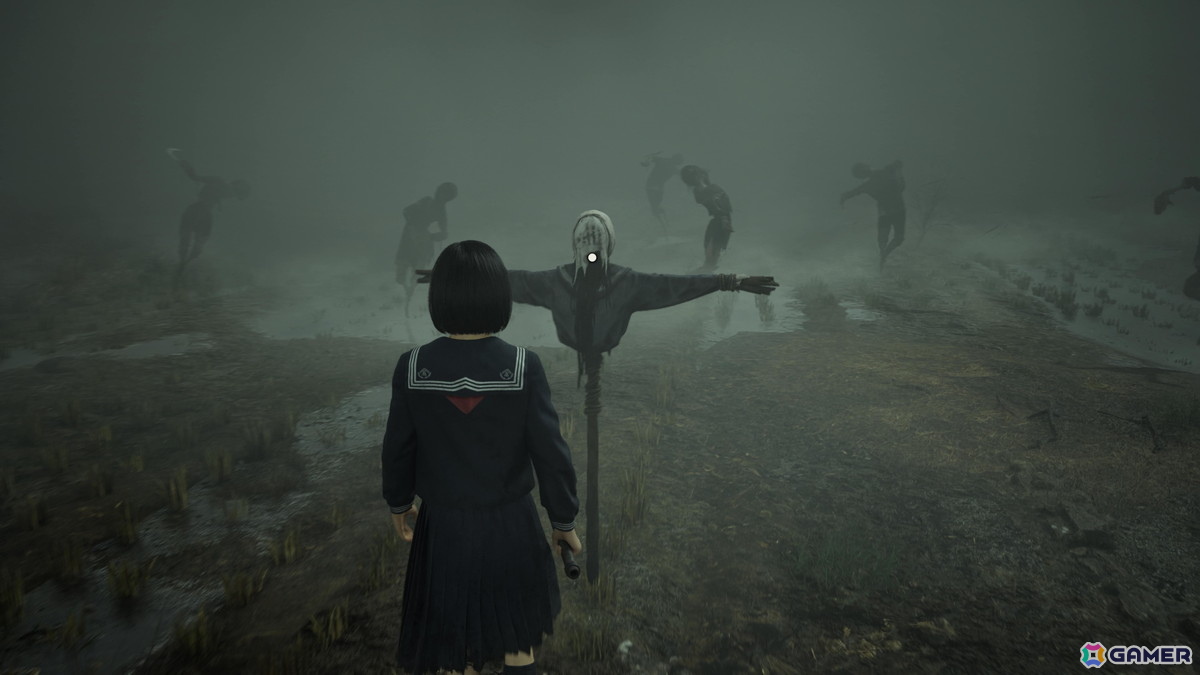

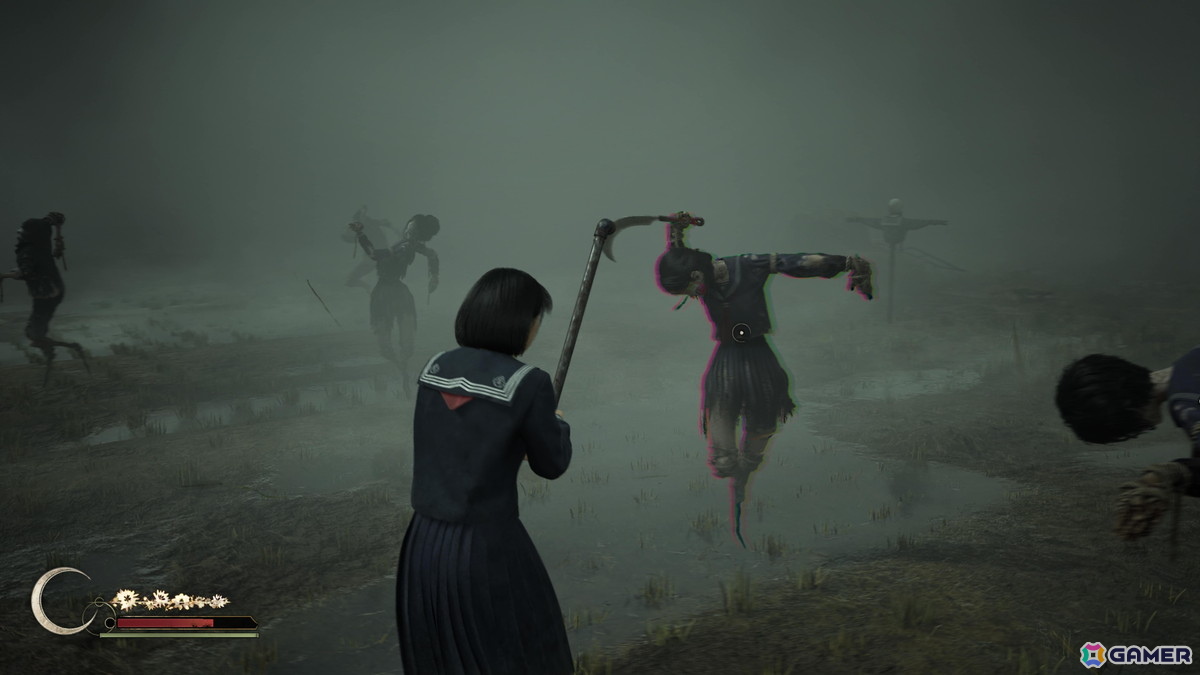

その先にある田んぼのエリアでは、かかしのような見た目をしたバケモノが登場する。ここでは、複数のかかしの中から正しいものを選んで進むという謎解きが用意されており、プレイヤーの観察力と判断力が試される。

ただし、誤ったかかしを選ぶと攻撃されてしまううえ、一部のかかしは視界の外にいるときだけ静かに近づいてくるため、より奇怪さが際立つエリアになっている。

異空間に現れる異形の存在

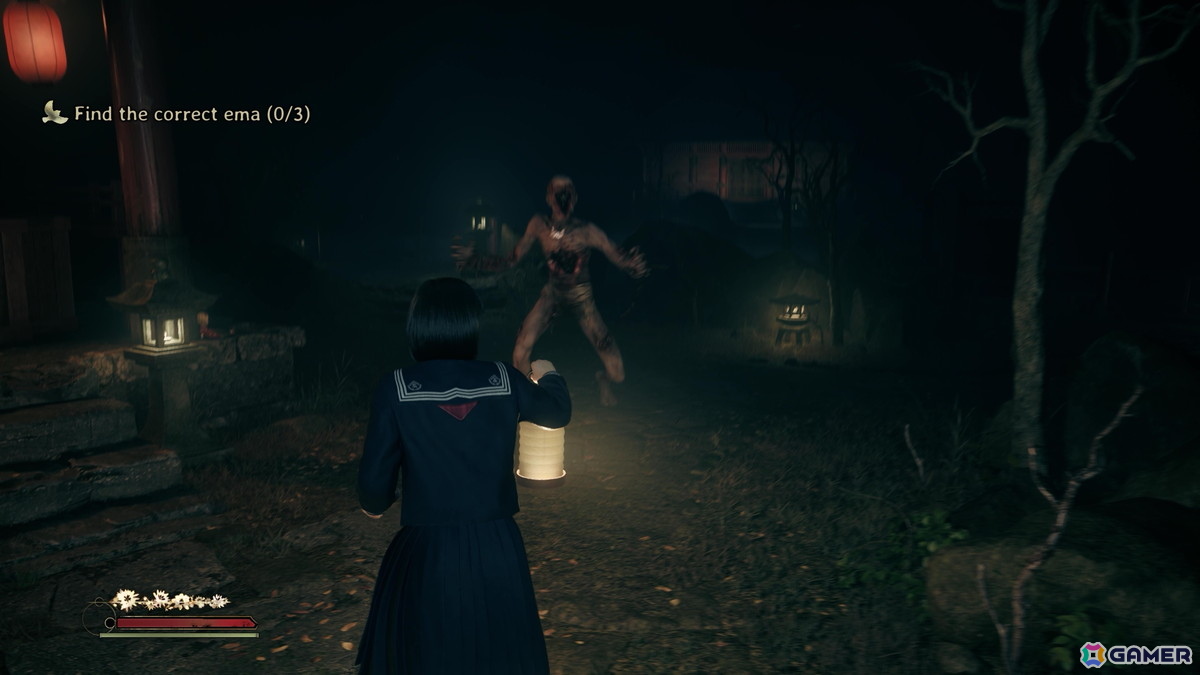

物語の合間には、現実とは異なる謎めいた裏世界を彷徨うシーンもたびたび挿入される。神社のような神聖さを感じさせる一方で、バケモノが徘徊する不気味な雰囲気も併せ持つエリアとなっており、静かな恐怖がプレイヤーを包み込む。

また、雛子の前には仮面をつけた謎の男が現れ、彼女を導くような行動を取る場面も。物語の核心に関わる存在であることが示唆されており、今後の展開にも大きく関わってきそうだ。

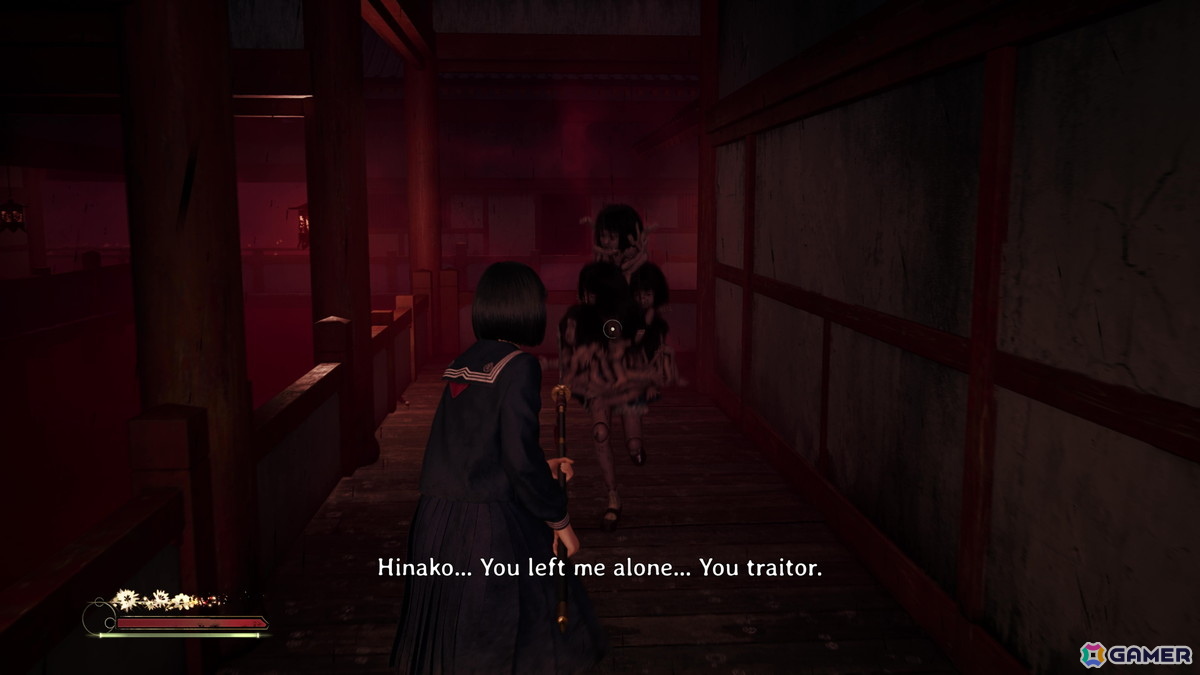

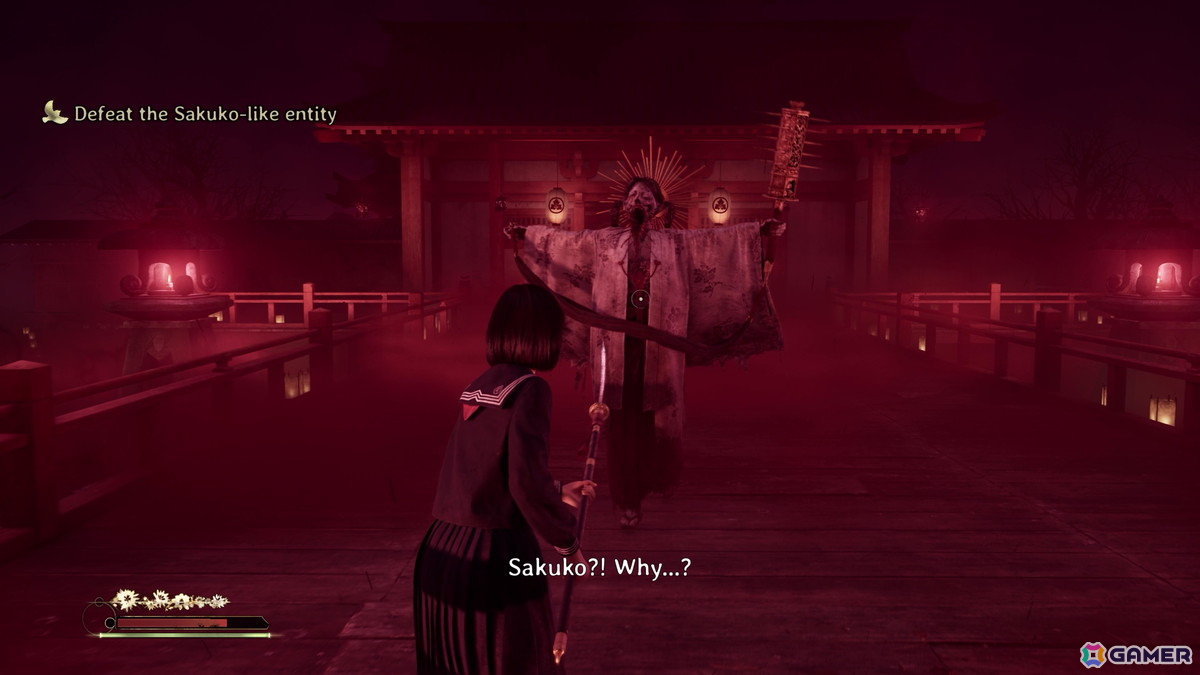

再び訪れた裏世界では、巨大な和風建築を探索しながら謎を解いて進んでいく構成となっていた。道中には日本人形が合体したような異様な姿をした敵が登場するなど、進めば進むほど新たな恐怖が待ち受けている。

その後は登場人物の一人である咲子に似たバケモノとのボス戦に突入。本試遊に登場する敵の中では最も手強く、攻撃のタイミングとギミックを把握した立ち回りが求められる。このボス戦では、何度もリトライを繰り返すメディア関係者も多く見られ、まさに序盤の関門とも言える存在となっていた。

恐怖と手応えが交差する体験

霧の立ち込める町と裏世界を行き来しながら、街からの脱出を目指して中学校へと向かうところで、今回の試遊は終了となった。プレイを通して印象的だったのは、ジャパニーズホラーとしての静かな恐怖演出と、アクションゲームとしての手応えがしっかりと融合していた点だ。

特に、町中でいつどこから敵が現れるかわからないという緊張感、体力やアイテムがじわじわと減っていくリソース管理の厳しさ、そして回避や見切りを駆使する歯ごたえのある戦闘が絶妙にかみ合っており、単に“怖いだけ”ではない、やりごたえのあるホラー体験が味わえた。

恐怖演出についても、ジャンプスケアに頼るのではなく、じわじわと追い詰めてくるような静かな怖さが中心となっている。バケモノが登場しない場面でも、何かが蠢くような音や、見えない“気配”によって、プレイヤーの想像力を刺激する演出が随所に散りばめられていた。

物語の全体像は明らかにされていないものの、試遊中にはいくつかの意味深な演出やセリフを見ることができた。試遊範囲だけでも、不穏さや謎めいた空気感は強く印象づけられたので、先の展開がどう広がっていくのか、続きが非常に気になる内容だった。

アクションや舞台設定などこれまでのシリーズと差別化を図った狙いとは

最後に開発陣へのインタビューの模様をお届けする。

――本作はリメイク版「SILENT HILL 2」と比べ、アクションの爽快感を取り入れているように感じたのですが、このようなゲームデザインを取り入れた意図を教えて下さい。

岡本氏:「SILENT HILL 2」に関してはオリジナル版に基づいてゲームデザインを調整したのですが、「SILENT HILL f」に関しては初期の段階からアクションの快感を取り入れたいというイメージがありました。そこでアクションゲームを得意とするNeoBardsに開発を依頼したという経緯もあります。

また、新しいユーザーに「SILENT HILL」を届けるにあたって、アクションの楽しさを感じてほしいという狙いもありました。どうしても「SILENT HILL」シリーズはアクションの楽しいゲームではないというイメージが強いと思うのですが、そこにあえてアクションの楽しさを取り入れたらいいのではと。特に歯ごたえのあるアクションゲームを好む若いユーザーを取り入れたいという狙いがありました。

ヤン氏:私達の中では「SILENT HILL 2」の再生産を続けるわけにはいかないという意見がありました。そうなるとアクションに関しては増やすか減らすかの2択しかなく、そこでアクション性をより高めるという方向性になったのです。

――日本が舞台ということで、日本的な恐怖、日本ならではの恐怖をどのように定義されていますか。

竜騎士07氏:私個人としては、ホラーには2つの方向性があると思っています。1つは命の危険が迫っているという、動物の生存本能を刺激するもの。もう1つは現在の状況が理解できないこと、違和感による居心地の悪さを感じさせるものです。日本的なホラーは後者の方に属していると思います。チェーンソーを持った男が追いかけてくるというものではなく、どうにも居心地の悪いものをなんとか解釈しようと暗闇に目を凝らす、これが日本的なホラーの見せ方なのかなと思います。

――本作のタイトルが「SILENT HILL f」となった経緯を教えて下さい。特に”f”に込められた意図などはあるのでしょうか。

岡本氏:”f”については既に数多くの考察が出ているかと思いますが、意味を明かしてしまうと面白くないので、ここでは秘密にしておきます。これには複数の意味が込められているので、そこはぜひゲームを通して考察してみてください。

――1960年代の日本をモデルにしたということで、なにか参考にした事件や伝承などはあるのでしょうか。また、この時代を選んだ理由をお聞かせください。

竜騎士07氏:1960年代の日本を描くうえで、当時どのような事件が起きていたか、参考になりそうなものはあるか、ということは調べていますので、作品の中でその一部は垣間見ることができると思います。

また、この時代を選んだ理由については、シナリオ上の理由はもちろん、ファンタジーと現実の境目として描けるギリギリの時代が1960年代だと思ったからです。

――本作をプレイするにあたって、ゲームを1周クリアするのにかかる時間はどれほどでしょうか。また、2周目以降のゲームプレイの変化について教えて下さい。

ヤン氏:1周目のプレイ時間については、プレイヤーの技量によって変わる部分はありますが、短い場合は8時間、長くて15時間以上になる想定です。周回の要素に関しては、手に入れた強化要素などが引き継げるほか、新たに探索できるエリアなどが増えます。

――ゲームに登場するバケモノがとても印象的だったのですが、なにか具体的なコンセプトなどはあるのでしょうか。

岡本氏:本作のバケモノは、イラストレーターのkeraさんが手がけています。「SILENT HILL」シリーズの伝統として、登場人物のトラウマや内面を敵として登場するバケモノに反映させる表現がありますが、今回はそれを踏まえつつ、竜騎士07先生の物語コンセプトや、NeoBardsのゲームデザインに関する意見など、複数の要素をkeraさんに共有し、デザインに反映してもらいました。

デザインの方向性としては花や内臓が主なモチーフとなっており、今回の試遊に登場した巨大な敵は、とくに初期のコンセプトを色濃く反映した存在となっています。

――舞台背景の作り込みに関して、なにかこだわりがあれば教えて下さい。

岡本氏:本作の開発にあたっては、日本の開発チームとNeoBardsが密接に連携しながら制作を進めました。また、本作のトレーラー制作を担当した白組も何十冊もの資料を集めており、それらの情報を共有し合うことで、KONAMI、NeoBards、白組の3社が一体となって高いディテールの表現を実現することができました。

以上、「『SILENT HILL f』Tokyo Media Premiere」のレポートをお届けした。今回のイベントでは、約5時間のゲームプレイを通して、本作の魅力の一端を体験することができた。「SILENT HILL」らしい不気味な世界観やクリーチャーはもちろん、アクション性の高いゲームプレイなど、シリーズファンはもちろん未経験者でも楽しめるゲームだということがわかった。雛子を中心に描かれる物語など、まだまだ味わい尽くせていない部分も多いので、今から製品版の発売が待ち切れない。

(C)Konami Digital Entertainment

※画面は開発中のものです。

本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。