カプコンより2005年7月21日に発売されたプレイステーション 2用アクションゲーム「戦国BASARA」が、本日発売から20周年を迎えた。

「戦国BASARA」は、日本の戦国時代を舞台としたアクションゲームで、伊達政宗と真田幸村を中心に、織田信長、濃姫、上杉謙信、武田信玄、いつき、ザビー、森蘭丸、明智光秀、かすが、前田利家、まつ、猿飛佐助、島津義弘、本多忠勝らといった実在する戦国武将たちがプレイアブルキャラクターとして登場した。さらに敵役限定ながら、徳川家康、長曾我部元親、北条氏政、毛利元就、今川義元らも登場している。

プロデューサーの小林裕幸氏(2025年7月現在、小林氏はカプコンを退職)が、「誰もが楽しめるアクションゲームを目指した」というその理想の通り、本作はボタンを押すだけで敵を倒せるゲーム性になっており、それでいてボタンを押すだけでスタイリッシュな技が次々と繰り出せることから、それまで「カプコンのアクションは難しい」というイメージだったのを一気に翻し、ライトユーザー層の取り込みに成功した。

本作はそんな「戦国BASARA」の魅力に改めて迫っていきたい。

【PS3『戦国BASARA HDコレクション』プロモーション映像】

※映像はPS3「戦国BASARA HDコレクション」(2012年8月30日発売)のもの伊達政宗が六本の刀を持って英語を喋る!? 当時はぶっ飛んだ設定に驚いた

実在の戦国武将達を想像の斜め上をいくキャラクターへと変貌させ、ぶっ飛んだ世界観を描いたことでプレーヤーの度肝を抜いた、「戦国BASARA」。

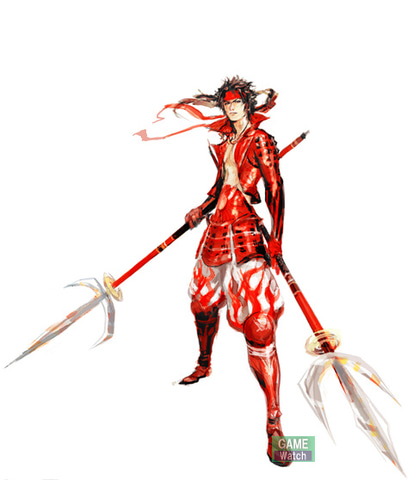

なかでも「蒼紅」と呼ばれた伊達政宗と真田幸村のぶっ飛びぶりには驚いた。

伊達政宗と真田幸村の、通称「蒼紅」

伊達政宗と真田幸村の、通称「蒼紅」

奥州筆頭・独眼竜の名で知られる伊達政宗(CV:中井和哉さん)は全身を蒼い鎧に包み、「レッツパーリィ!(Let’s Party!)」などの英語を喋り、右手に3振り、左手に3振りの刀を持って合計6振りの刀(六爪)で戦う、という破天荒な無茶苦茶さ。

ちなみに「戦国BASARA」の発売後、「伊達政宗は本当に英語を喋ったのですか?」というような質問が「Yahoo!知恵袋」などに相次いで投稿されたという逸話がある。

真田幸村(CV:保志総一朗さん)はとにかく暑苦しい熱血漢になり、自分の主君である武田信玄を人生の師として深く敬愛しており、信玄に向かって「おやかたさまあああああああ!!!!!!」と熱く叫ぶ姿を披露して、これまたプレーヤーが驚きでひっくり返った。

CVを担当する保志さんは、叫びすぎて収録後に喉を壊してしまった、というエピソードもあるほどなので、真田幸村がどれだけ熱い漢なのかは、それだけでご理解いただけるのではないかと思っている。

真田幸村の相棒は、真田十勇士の一人で真田忍隊の長である、猿飛佐助(CV:子安武人さん)。佐助は、暑苦しい幸村とは真反対なクールな性格になっていて、暴走しがちな幸村をうまく諫める役を担っている。

織田信長(CV:若本規夫さん)は史実の「第六天魔王」のイメージを強調しており、傲岸不遜かつ残酷非道で悪虐の限りを尽くす、戦国の「魔王」(CVが若本さんの時点で想像できる通りのキャラクターとも言える)。右手に携えた片手剣と、左手に構えたショットガンで戦う豪快さ。

信長公の腹心である明智光秀(CV:速水奨さん)は快楽殺人狂で、人を痛めつけて殺すことを始め、自らが傷つくことにも喜びを感じるサディズムとマゾヒズムの両方を併せ持っているのだが、この狂い具合が実に最高。謀反を働く理由も、より強い快楽を求めた結果として誰よりも敬愛する信長を殺すことでより一層の快楽を得られるから、ということになっている。速水奨さんの狂気の演技が、実に素晴らしいのである……。

他にも、敵役として登場する徳川家康(CV:大川透さん)配下の武将・本多忠勝は、なんとロボットになって登場。ロボットなので基本的に喋ることはできないため、CVはない。

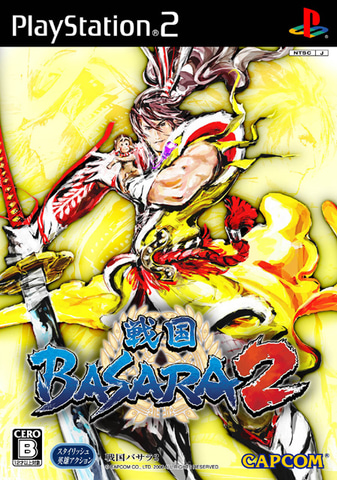

これらプレイアブルキャラクターをはじめ、瀬戸内の覇権を争う長曾我部元親(CV:石野竜三さん)と毛利元就(CV:中原茂さん)などといった敵としてしか出現しない武将もいた。元親アニキも、元就様も、「戦国BASARA2」ではプレイアブルキャラクターになったのだが。

戦国BASARA2

戦国BASARA2

実際のところ、シリーズの実質最新作「戦国BASARA4 皇」(「真田幸村伝」のほうが最新作ではあるが、「幸村伝」は外伝としての側面が強いので、「皇」を最新作としておく)では40人の武将達が登場するため、プレイアブルキャラクターと敵将含めて21名だったこの頃はまだ静かだったなぁ、という印象を持ってしまうのだが、当時は16名もの武将(ではないキャラクターもいるが)でワイワイと天下統一を目指していくというのは、なかなかのお祭り騒ぎなタイトルだったのである。

PS4/PS3版として2015年7月23日に発売された「戦国BASARA4 皇(すめらぎ)」

PS4/PS3版として2015年7月23日に発売された「戦国BASARA4 皇(すめらぎ)」

当時は「バカゲー」などと揶揄もされたものだが、「戦国BASARA」はまさにその「バカ」をとことん貫き通して、その結果キャラクターやストーリーの魅力を引き立てる、ということに成功した作品だ。プレーヤーが想像もし得ない斜め上をいく独特さは「戦国BASARA」唯一無二のものであり、これがプレーヤーを深い深い沼に沈めていくこととなったのである。

ゲーム性は単純ながらも、コンボなどのつながりもあり

「戦国BASARA」の基本的なゲーム性は、冒頭でも記した通り「ボタンを押せば簡単に攻撃できる」というものになっており、コンボもボタンを押すだけで簡単にできるようになっている。

敵軍は多勢、一方こちらはひとりきり、という、一見無謀にも見える戦いだが、武将は異常なまでに強いので、どんどん雑魚を薙ぎ倒していくことができる。道中には強敵や中ボスが待ち構えており、これらを倒していくことで最終的なボスを倒して天下統一を成し遂げる、というゲームになっている。

ゲームとしては初心者でも簡単にプレイできるようになっているのだが、コンボのつながりはやはりカプコンのゲームらしく、コンボからキャンセル技をつなげることでさらにスタイリッシュに戦うことができたり、技を広範囲に出して雑魚敵を一掃できるようになっていたりする。

ただ、どちらかというとかなりスピーディな戦いになるので、考えて技をだしていくというよりは、遊んでいくうちに感覚でつかんでいくプレーヤーが多かったのではないだろうか。

ちなみに筆者は格闘ゲームはあまり得意なほうではないのだが、そんな筆者でも攻撃をほぼ途切れさせることなく、非常に気持ちよく遊べるタイトルだった。

初心者が使いやすいのは、やはり筆頭・伊達政宗あたり。

政宗は良くも悪くも、頭ひとつ抜きんでた性能のキャラクターではないのだが、様々な場面で活躍できる技を持っているので、初心者がまず「戦国BASARA」をプレイしてみようとなった時に選ぶキャラクター(主人公的な意味合いも含めて)として、非常にとっつきやすい。

なお、選ぶキャラクターによっては「難しい」と感じる操作性のキャラクターもいた。その筆頭が、織田信長だろう。

信長は、本作のラスボス的位置にいるだけあって、とにかく強いのだが、その強さを引き出すには少々テクニックが必要で、雰囲気としてはそれこそ格闘ゲームのキャラクターに近い性能をしている。永久コンボも持っているけれど、そのコンボをつなぐには信長の性能をきちんと把握している必要があり、使いこなせればテンション爆上げな気分になれる一方で、使いこなせなければ「このゲーム、難しいかもしれん……」と、しょんぼりした気分になる。「なんだかんだと、このゲームもカプコンのアクションなんだな」と感じることができる、玄人向きのキャラクターだ。

一見、ただのおバカゲームに見られがちな本作だが、きちんとアクション部分も手抜きなく作られており、そこが本作の魅力をさらに底上げしているのだ。

コラボや、ゲーム界での2.5次元作品などの先駆けにもなった

「戦国BASARA」のキャラクターの魅力は、ゲームの外へと飛び出していった。そのひとつが、いわゆる「◯◯コラボ」というような「BASARA」の垣根を飛び越えたコラボである。

今でこそ当たり前になってきた、キャラクターとご当地とのコラボを始め、コラボカフェや、眼鏡、時計といったアパレルグッズなどのキャラクター商品が続々と発売され、人気を集めた。

画像は「戦国BASARA」の15周年を記念した日本酒「伊達政宗&真田幸村」

画像は「戦国BASARA」の15周年を記念した日本酒「伊達政宗&真田幸村」 筆者が10年の間、愛用する時計も「戦国BASARA」10周年時にシチズン「INDEPENDENT」とコラボした「戦国BASARA4」の新武将:島左近(CV:中村悠一さん)モデルの時計である。ラブ

筆者が10年の間、愛用する時計も「戦国BASARA」10周年時にシチズン「INDEPENDENT」とコラボした「戦国BASARA4」の新武将:島左近(CV:中村悠一さん)モデルの時計である。ラブ

2012年には新宿に「カプコンバー」がオープン(2018年2月に閉店)。カプコン作品の多くのコラボメニューが展開されたのだが、「戦国BASARA」メニューも人気の一品だった。

カプコンバー以外にも様々な店舗で「戦国BASARA」コラボが展開され、多くの行列を作ったこともある。

「戦国BASARA」のコラボカフェで提供された「元就のオクラサラダ」

「戦国BASARA」のコラボカフェで提供された「元就のオクラサラダ」 筆頭の六爪を再現したコラボドリンク

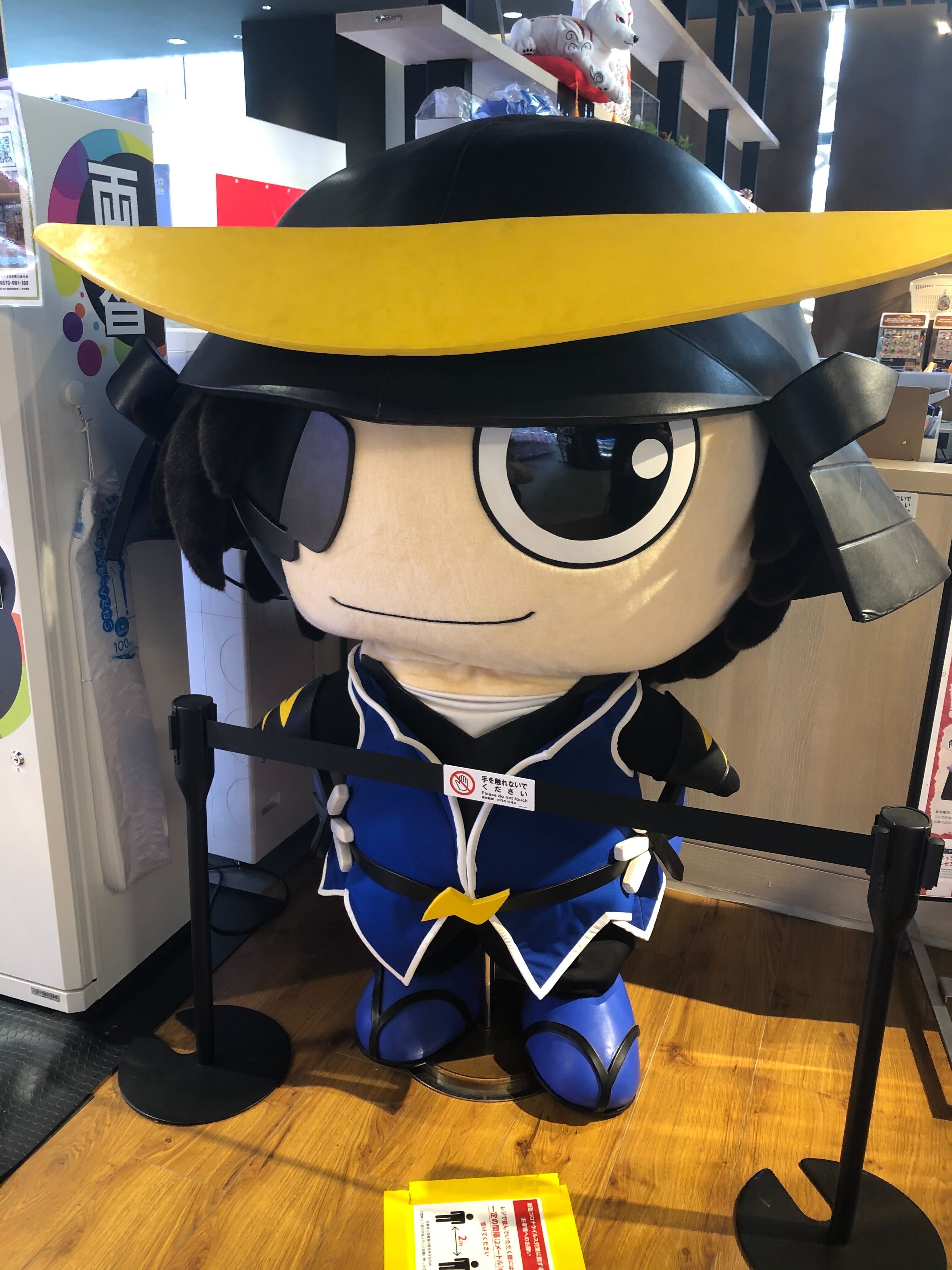

筆頭の六爪を再現したコラボドリンク 筆頭の展示ぬいぐるみ

筆頭の展示ぬいぐるみ 筆頭のコラボホットクック

筆頭のコラボホットクック

さらに、今の時代、様々なゲームで2.5次元と呼ばれる、本物の役者さんたちによる舞台化が数多く行なわれているが、「戦国BASARA」でも当時のゲームとしては異例の2.5次元化を行なった。

初めて舞台化されたのが2009年。約16年前のことだ。当時、舞台「戦国BASARA」シリーズは、レアチケットとなるほどの人気を博した。

なお筆者も、正直に言うと、当時仕事として赴くまで、ゲームの舞台(2.5次元)という世界を舐めていたのだが、本作はミュージカルではなくあくまで舞台であり、殺陣と演技にこだわった、硬派でありつつ「戦国BASARA」らしいコミカルさも兼ね備えた内容で、感動のあまり終演後なかなか席から立つことができなかったほどだった(宝塚歌劇団によるミュージカルも行なわれており、そちらはそちらで素晴らしかった)。

特に筆者は、ゲーム本編と舞台版で、それぞれ推しとなるキャラクターが変わりがちで、「ゲーム本編では◯◯が好きだけど、舞台版では××が好き!」となりやすいのだが、その筆頭が明智光秀だった。

前述の通り、ゲーム内の明智光秀は狂人という面が強く押し出され、「こりゃまたすごい変態だなぁ(誉め言葉でありつつも、苦笑)」という感想だったのだが、舞台版「戦国BASARA」の明智光秀役だった谷口賢志さん(「仮面ライダーアマゾンズ」をきっかけに大ブレイクした、今ではすっかり大人気の役者さんである)があまりに妖艶で美しく、すっかり虜になってしまったのだ。

谷口さんは2016年に舞台版「戦国BASARA」を卒業するまで長らく光秀役を演じていたのだが、卒業となる斬劇「戦国BASARA4皇 ~本能寺の変~」のDVDはいまだに見返して涙を流すくらい、素晴らしく麗しい光秀を見せてくれたものだ。

【斬劇「戦国BASARA4皇 本能寺の変」第一弾ビジュアル解禁ムービー】

また、長らく毛利元就役を演じてきた小谷嘉一さんも素晴らしかった。輪刀による流れるような攻撃を行う元就様だが、あのオクラのような大きな兜と輪刀という名のフラフープを上手く使った演技はあまりにクオリティが高く、舞台「戦国BASARA3」での初登場から大きな衝撃を受け、その後元就様と元親アニキを主軸にした舞台「戦国BASARA3 ~瀬戸内響嵐~」ではふたりの熱い戦いも見事だったが、やはり元就様の卓越した演技には本当に感じ入るものがあったのを、今でも覚えている。(というよりも、今でもDVDを見返すほどに好きな作品である)

舞台「戦国BASARA3 ~瀬戸内響嵐~」

舞台「戦国BASARA3 ~瀬戸内響嵐~」

このように、「戦国BASARA」が作り出したムーブメントは、後のゲーム業界に大きな影響を与えたと言っても過言ではないだろう。

もちろん、全てが「戦国BASARA」が先駆けていたわけではない。2.5次元といってまず真っ先に浮かぶのは「テニスの王子様」だと思うが、いわゆる「テニミュ」は2003年から始まっているので、舞台「戦国BASARA」より6年も前の出来事である。

ただ、「ゲームを舞台化する」という意味においては、間違いなく「戦国BASARA」はその先頭を走り続けてきたし、コラボグッズや公式グッズなどの幅広い展開、単一ゲームタイトルでの公式ファンクラブの設立なども含め、今で言うところの「推し活」を牽引してきたタイトルだと思っている。

それに「戦国BASARA」がなければ、現在も続く「戦国武将ブーム」が果たして起こっていたのかもわからない。ちなみに筆者は「戦国BASARA」が出るまで、日本史にまっっっったく興味がなかったクチである。大河ドラマなどは見ていたが、日本史に興味がわくというわけではなかった。「戦国BASARA」ははちゃめちゃな設定も多く、史実に基づいている作品だとは言えないが、はちゃめちゃだったからこそ、「自分で調べてみよう」と戦国時代をきっかけに様々な人物や歴史について調べることができた。

「戦国BASARA」が出た当時、筆者は既にアラサーだったのだが、ここにきてようやく「自ら勉強して覚える楽しみ」を身に着けたのである(遅い)。

だが、実際に筆者のように「戦国BASARA」がきっかけになったプレーヤーは多いのだと思う。だから、前述の通り「政宗は本当に英語を話したのか」というような質問が出てくるようにもなったのだろう。

笑い話ではあるが、真面目に歴史を知ろうとしたファンの純粋な疑問には、筆者も拍手を送りたい。

ちなみに、最新作の「皇」が発売されたのが2015年7月23日というのも衝撃的なのだが、「皇」から10年、そろそろ「戦国BASARA」の最新作を切実にお願いしたくなるものだ。なお筆者は「戦国BASARA」公式ファンクラブの「BASARA CLUB」にも加入していたのだが、「BASARA CLUB」も2022年5月31日をもって閉会となってしまった。このまま終わるコンテンツではないと信じているだけに、ファンクラブの復活とまでいかずとも、「戦国BASARA」の最新作を何卒お願いしたい所存である。あと、舞台「戦国BASARA」のためなら北の大地から何日間も遠征する覚悟もできている。

20年、大好きなコンテンツでいさせてくれてありがとうございます。

カプコン様、「戦国BASARA」新作の報、切実に待っています

カプコン様、「戦国BASARA」新作の報、切実に待っています