LGエレクトロニクス・ジャパン(以下LG)は、LG UltraGear OLEDシリーズの新製品となる31.5型4K有機ELゲーミングモニター「32GX870A-B」を発表し、同社サイトでの予約販売を開始した。32GX870A-Bは、昨年登場した31.5型4K有機ELゲーミングモニター「32GS95UE-B」の後継製品であり、インターフェイスが強化されるなど、よりゲーミングモニターとしての完成度が向上している。今回、32GX870A-Bをお借りすることができたので、使い勝手や「エルデンリング ナイトレイン」、「VALORANT」、「フォートナイト」でのプレイ感覚を紹介したい。

LG独自のマイクロレンズアレイにより高いピーク輝度を実現

LG独自のマイクロレンズアレイにより高いピーク輝度を実現

32GX870A-Bは、31.5型4K有機ELゲーミングモニターであり、LGのゲーミングモニターブランド「LG UltraGear」のラインナップの中でも、スペック的な面でフラッグシップとなる製品だ(サイズなら44.5型湾曲UWQHD有機ELゲーミングモニターもある)。LGは、2013年にいち早く有機ELモニターを市場に投入し、その後も一貫して有機ELの性能向上に取り組んできた。LGは自社で有機ELパネルを製造しており、同社が12年間かけて培ってきた有機ELに関するノウハウは業界トップクラスである。

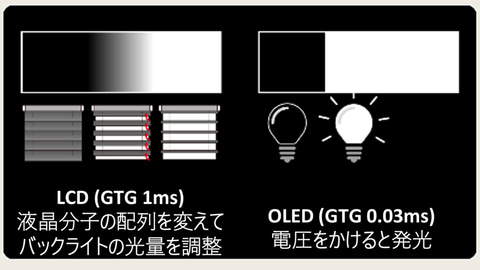

まず、有機ELの利点について解説する。一般的な外付けモニターやノートPCでは、液晶パネルが使われている。有機ELと液晶パネルは、表示装置という役割は似ているが、仕組みは全く別物だ。液晶パネルは、液晶分子に電界をかけることで分子を動かし、液晶分子の向きによって偏光(波の振動方向が一方向に偏っている)の透過率が変わることを利用して表示を行う仕組みであり、原理的に応答速度に限界がある。

有機ELは、LEDと同じような原理で電流が流れると直接発光するため、応答速度が非常に高速だ。液晶の応答速度は高速なものでも1~0.5ms(GTG)程度だが、32GX870A-Bは0.03ms(GTG)という桁違いの応答速度を実現しており、FPSなどで素早く頭を振って視線を変えるような動きでも、残像感を感じることはない。最近、VESAによって策定された応答速度の規定「VESA ClearMR」も上位クラスのClearMR 13000を取得している。

【液晶と有機ELの違い】

液晶は分子の向きを変えることで、光の透過率を変えて表示しているため応答速度が遅い。有機ELは電圧をかけるとすぐに発光する

液晶は分子の向きを変えることで、光の透過率を変えて表示しているため応答速度が遅い。有機ELは電圧をかけるとすぐに発光する

また、通常の液晶はバックライトの光を液晶分子で遮ることで黒を表示するため、漆黒を表現しようとしても光が多少漏れてしまう。これを黒浮きと呼び、コントラストを高くすることができない。液晶モニターでも、最近のハイエンドモデルでは、バックライトのオンオフを制御することで黒浮きを減らし、コントラストを向上させているが、自発光デバイスである有機ELはバックライトが不要で、漆黒の表現が可能であり、高いコントラストを実現できることが魅力だ。例えば、通常の液晶モニターのコントラスト比は1000:1程度だが、32GX870A-Bのコントラスト比は150万:1と文字通り桁違いに高い。

応答速度が高速なことと漆黒の表現が得意でコントラスト比が高いことが、液晶パネルと比較した場合の有機ELのメリットであり、ゲーミングモニターとしての性能を突き詰めるのなら、有機EL以外の選択肢はないといえる。

「エルデンリング ナイトレイン」で多いこうした暗いシーンは液晶では黒浮きしやすく苦手なシーンだ

「エルデンリング ナイトレイン」で多いこうした暗いシーンは液晶では黒浮きしやすく苦手なシーンだ 32GX870A-Bなら、漆黒の表現もお手の物だ

32GX870A-Bなら、漆黒の表現もお手の物だ

さらに、LG独自のマイクロレンズアレイの搭載により、有機ELの発光を最大限活かすことができるようになっていることも本製品の売りだ。レンズの直径はわずか約5.9μmであり、1画素あたり850個以上のレンズが搭載されているため、ピーク輝度1,300cd/m2という高い輝度を実現。迫力のある映像表示が可能である。もちろんHDR対応で、VESA Display HDR True Black 400を満たしている。表示色域はDCI-P3カバー率98.5%と広く、色の表現力も素晴らしい。視野角も水平/垂直ともに178度と広く、斜めから見ても色が変化するようなこともない。可変リフレッシュレート機能としては、VESA Adaptive-SyncとNVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium Proテクノロジーのすべてに対応しており、ティアリングなどを防ぐことができる。

【マイクロレンズアレイによりピーク輝度が向上】

LG独自のマイクロレンズアレイにより、光の利用効率が向上

LG独自のマイクロレンズアレイにより、光の利用効率が向上

有機ELは、液晶に比べてさまざまな利点があるが、一つだけ欠点がある。それは焼き付きだ。昔のブラウン管のように、同じ表示をずっと行っているとその画素が焼き付いてしまうことがある(古くからのゲーマーならゲームセンターでゼビウスのタイトルが焼き付いたモニターを見た覚えがあるだろう)。長年有機ELテレビやモニターを開発してきたLGは、重水素を用いた安定化向上など、パネルの改善に加え、焼き付き防止に関するノウハウも豊富であり、LGの有機ELモニターには、ユーザーに気付かれないように画像を微妙にずらしたり、定期的に画面のクリーニングを行なうことで、焼き付きを防止する仕組みが搭載されているので心配はない。

【焼き付きを防ぐための保護機能】

焼き付きを防ぐために画像をずらしたり、クリーニングを行なう機能が搭載されているDual-Mode対応であらゆるゲームを快適にプレイ、スタンドも高機能で使いやすい

焼き付きを防ぐために画像をずらしたり、クリーニングを行なう機能が搭載されているDual-Mode対応であらゆるゲームを快適にプレイ、スタンドも高機能で使いやすい

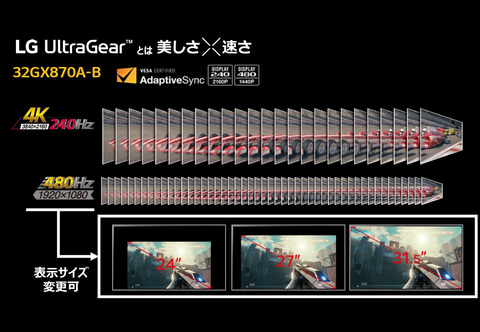

32GX870A-Bは、4K/240Hzに対応し、高解像度と高リフレッシュレートを両立させていることが最大の魅力であり、セールスポイントでもある。4K/240Hzに対応したゲーミングモニターは他にも何製品か存在しているが、現時点でのトップクラスであることは間違いない。さらに、32GX870A-Bは(前モデルの32GS95UE-Bもだが)、Dual-Modeという独自機能を搭載していることが特徴だ。これは、4K/240Hz対応モニターとして使うだけでなく、モードを切り替えることで、フルHD/480Hz対応モニターにもなるという画期的な機能だ。

4K解像度は3,840×2,160ドットであり、縦横共にフルHD解像度(1,920×1,080ドット)の2倍であるため、4Kにおける縦横2ドットの正方形を1ドットとして扱えば、フルHDになるという仕組みだ。ドットの数がちょうど1/2なので、輪郭がぼけたり不自然になることもない。つまり、本製品は、解像度重視なら4K/240Hzのゲーミングモニターとして使い、FPSなどでもっと高いリフレッシュレートが必要ならフルHD/480Hzのゲーミングモニターとして使えるわけで、1台で2台の分の役割を果たすといえる。

フルHD対応モニターでは、リフレッシュレート500Hz以上に対応した製品もいくつか登場はしているが、リフレッシュレート480Hz対応なら、プロゲーマーでもまず不満はないだろう。さらに、フルHD/480Hzモードでは、画面全体を利用するモードの他に、27型相当の範囲だけ利用する27インチモードや24型相当の範囲だけ利用する24インチモードも用意されている。これらのモードは、31.5型フル表示では画面が大きすぎるため、FPSをプレイする際など、画面全体を瞬時に把握しにくいという要望に応えたものである。

【Dual-Mode機能を搭載】

4K/240HzとフルHD/480Hzを切り替えられるDual-Mode機能を搭載。さらにフルHD/480Hzモードでは、27インチモードや24インチモードも用意されている。

4K/240HzとフルHD/480Hzを切り替えられるDual-Mode機能を搭載。さらにフルHD/480Hzモードでは、27インチモードや24インチモードも用意されている。

それでは、外観から見ていこう。32GX870A-Bは、ベゼルを極限まで狭くしたフレームレスデザインを採用しており、31.5型モニターとしては横幅が714mmと小さい。27型モニターを置いていた場所にも問題なく設置できた。スタンドの台座は台形で、比較的大きく安定感がある。

スタンドの調整機能も充実しており、高さの調整や上下のチルト角の調整はもちろん、左右のスイーベルも可能だ。画面の高さについては、上下110mmの範囲で調整が可能で、チルト角はー8度~+15度の範囲で調整可能だ。スイーベルは±30度という仕様で、さらに画面を90度回転させて縦画面として使うピボットにも対応しており、縦シューティングゲームをプレイする際などにも便利だ。

DisplayPort 2.1やType-Cに対応するなど映像入力端子が強化、Dual-Modeボタンも便利

今回登場した32GX870A-Bは、前モデルの32GS95UE-Bと基本的なパネル性能は同じだが、入力端子が大きく強化されている。32GS95UE-Bの映像入力端子は、HDMI×2とDisplayPortという仕様だったが、32GX870A-Bでは、前モデルで搭載されていたUSB 3.0 Type-B(アップストリーム)の代わりにUSB Type-C端子を搭載している。このUSB Type-C端子は、DisplayPort Altモード対応であり、映像入力端子としても利用できる。

前モデルのUSB 3.0 Type-BはあくまでUSBハブのアップストリーム(上流側)端子としてしか使えなかったが、32GX870A-Bなら映像入力端子としても利用できるため、最大4つの機器を同時に接続して切り替えて利用することが可能だ。USB Type-Cは、USB PDによる給電にも対応しているため、ノートPCなどを接続するとUSB Type-Cケーブル1本だけで32GX870A-Bに出力しながら、本体の充電も可能になるので便利だ。

さらに、DisplayPortの仕様が、前モデルではDisplayPort 1.4までの対応であったが、32GX870A-BではDisplayPort 2.1(UHBR13.5)対応へと強化され、帯域幅が32.4Gbpsから54Gbpsへ向上している。DisplayPort 1.4でも、4K/240Hzの伝送は可能だが、DSCという非可逆圧縮技術を利用する必要がある。

なお、DisplayPort 2.1にもいくつかの仕様があり、最上位のUHBR20では帯域幅が80Gbpsとなるため、非圧縮で4K/240Hzを伝送することが可能だが、32GX870A-BのUHBR13.5ではやはりDSCを利用することになる。ただし、DisplayPort 1.4に比べて帯域に余裕があるため、DSC圧縮の際に生じるエラーやノイズを除去し、より完全な映像を実現するFECと呼ばれる技術が搭載されているため、画質的により有利になる。DSC圧縮で失われる情報は人間の目にはほぼ分からないレベルであるが、より完全に近い映像が表示できるようになる。

注意点としては、DisplayPort 2.1での接続を利用するには、ビデオカード側もDisplayPort 2.1に対応している必要があることだ。GeForce RTX 50シリーズなど、最新世代のビデオカードはDisplayPort 2.1に対応しているが、1、2世代前のビデオカードはDisplayPort 1.4までのサポートになっている製品も多い。ただし、前述したようにDisplayPort 1.4でも4K/240Hzの伝送は可能なので、それほど気にしなくてもよいだろう。

また、7W+7Wのステレオスピーカーを内蔵しており、バーチャル3Dサラウンド機能のDTS Virtual:Xにも対応する。さらに、背面中央部にはフルカラーLEDが搭載されており、さまざまな色で点灯させることも可能だ(デフォルトではLEDはオフ)。

電源は付属のACアダプター経由で供給される。有機ELモニターは原理上、液晶モニターに比べると消費電力が大きくなりがちであり、付属のACアダプターもかなり大きい。ACアダプターの出力は20V/13.5Aで、270W仕様である。他に、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルも付属している。

OSDの使い勝手も優秀、ゲーミング機能も充実

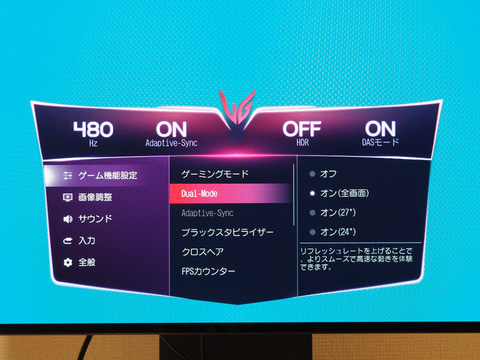

32GX870A-Bはゲーミングモニターとしてゲーミング関連の機能も充実している。画像モードとして、FPSに最適化された「FPSモード」とRTSに最適化された「RTSモード」というプリセットモードが用意されているほか、好みに合わせてカスタマイズした画質モードを2セットまで保存できる。また、暗いシーンでの視認性を上げるブラックスタビライザーや、クロスヘアの表示、FPSカウンターの表示などの機能も用意されている。

左のスティックがOSDを操作するためのOSDジョイスティックボタン、右のボタンがDual-Modeボタン

左のスティックがOSDを操作するためのOSDジョイスティックボタン、右のボタンがDual-Modeボタン

画像モードの選択や画質の細かな調整などの設定変更は、OSDによって行なう。OSDの操作は本体背面中央下部に用意されているOSDジョイスティックボタンを利用する。OSDジョイスティックボタンは、上下左右で項目を移動し、押し込んで選択する仕組みで、操作性も良好だ。正面から見てOSDジョイスティックボタンの左側には、Dual-Modeボタンが用意されており、前述したDual-Modeの切り替えをワンタッチで行なうことができる。つまり、4K/240Hzの状態でDual-Modeボタンを押せばフルHD/480Hzになり、フルHD/480Hzの状態でDual-Modeボタンを押せば4K/240Hzになるのだ。もちろん、OSDからメニューを辿ってDual-Modeの設定を変更することもできるが、ボタン一つ押すだけで切り替えられるのはとても便利だ。

OSDのトップメニュー。OSDジョイスティックボタンを押し込むとこのメニューが表示される

OSDのトップメニュー。OSDジョイスティックボタンを押し込むとこのメニューが表示される トップメニューから左にOSDジョイスティックボタンを倒すと入力選択メニューが表示される

トップメニューから左にOSDジョイスティックボタンを倒すと入力選択メニューが表示される トップメニューから右にOSDジョイスティックボタンを倒すとゲーミングモードメニューが表示される。ゲーミングモードメニューでは、4つの画質モードを切り替えることができる

トップメニューから右にOSDジョイスティックボタンを倒すとゲーミングモードメニューが表示される。ゲーミングモードメニューでは、4つの画質モードを切り替えることができる トップメニューでそのままOSDジョイスティックボタンを押し込むと設定メニューになり、さまざまな設定が可能。Dual-Modeに関する設定は4種類あり、オフでは4K/240Hzとなる話題の「エルデンリング ナイトレイン」で有機ELならではの美しい画質を堪能

トップメニューでそのままOSDジョイスティックボタンを押し込むと設定メニューになり、さまざまな設定が可能。Dual-Modeに関する設定は4種類あり、オフでは4K/240Hzとなる話題の「エルデンリング ナイトレイン」で有機ELならではの美しい画質を堪能

32GX870A-Bは、あらゆるゲームを快適に楽しめる現時点最強のゲーミングモニターと言っても過言ではない。そこで実際にいくつかのゲームをプレイしてみた。

まずは、5月30日にフロム・ソフトウェアから発売された「エルデンリング ナイトレイン」(以下「ナイトレイン」)をプレイした。「ナイトレイン」は、2022年にフロム・ソフトウェアから発売されたアクションRPG「エルデンリング」の世界をベースにした、協力型サバイバルアクションゲームである。ゲーム内時間が3日間までに制限されており、実プレイも1回あたり40分程度で終わることが特徴だ。基本的には3人で協力してプレイすることになるが、フロム・ソフトウェアのゲームらしい難易度の高さと、美しいグラフィックスが魅力である。光と影の陰影の美しさや、オープンワールドの空気感を感じさせるグラフィックスは、32GX870A-Bの真価を最大限に活かせるタイトルといえるだろう。

「ナイトレイン」は、フレームレートが最大60fpsに制限されており、フレームレートよりも解像度を重視すべきタイトルだ。4K/240Hzモードで「ナイトレイン」をプレイしてみたが、普段利用している28型4K/144Hz対応ゲーミングモニターと比べて、まず画面が一回り大きくなり、より迫力と臨場感が増したと感じられた。さらに、フレームレート自体は最大60fpsでも応答速度が高速なため、残像感が少なく、画像も非常に鮮やかに感じた。また、よく比べて見ると、黒の表現を筆頭にコントラストが32GX870A-Bのほうが高く、暗いシーンの中で差し込む光などがより鮮明に感じられる。「ナイトレイン」の美しい世界を存分に楽しむことができ、プレイもとても快適であった。

「VALORANT」や「フォートナイト」ではDual-Modeが威力を発揮、画面全体を瞬時に把握しやすい27インチ/24.5インチモードも有効

続いて、人気のFPS「VALORANT」でDual-Modeや27インチモード/24インチモードの検証を行なってみた。「VALORANT」のようなFPSでは、画面の綺麗さよりもフレームレートの高さが重視されるため、4K/240HzモードよりフルHD/480Hzモードが向いている。そこで、「VALORANT」を昔からよくプレイしている高校生の息子に、4K/240HzとフルHD/480Hz、27インチモード、24インチモードでプレイさせてみて、感想を聞いてみた。検証に利用したゲーミングPCのスペックがそれほど高くはなかったため、フルHDでは240~260fps程度、4Kでは110~140fps程度のフレームレートしか出てない。息子の感想は以下の通りだ。

「普段使っている液晶モニターと比べて、確かにコントラストが高く、応答速度も高速で見やすいと思った。フルHDと4Kの比較では、確かにフルHDのほうがフレームレームレートが高く、『VALORANT』でも素早くエイミングできると感じた。27インチモードや24インチモードにしたほうが、視線を動かさずに画面全体を瞬時に把握しやすく、画面端に現れた敵にも素早く対処できたので、役に立つ機能だと思う」

息子が言うように、これまで24型モニターや27型モニターでFPSをプレイしてきた人なら、31.5型モニターで全画面表示をすると、画面が広すぎて画面全体の把握が遅れるということもありそうだ。そうしたユーザーにはありがたい機能であろう。

クラフト要素があるTPS「フォートナイト」も、比較的フレームレートが重視されるゲームだ。息子も4K/240Hzモードよりも、フルHD/480Hzモードのほうがフレームレートが高くプレイしやすいと言っていた。これも組み合わせるPCによって変わるだろう。ハイエンドゲーミングPCなら4K解像度でも200fps程度を実現できるため、4K/240Hzモードでも問題なくプレイできるだろう。

【「VALORANT」での検証】

フルHD/480Hzモード(全画面)で「VALORANT」のプレイ

フルHD/480Hzモード(全画面)で「VALORANT」のプレイ 27インチモードでの「VALORANT」のプレイ

27インチモードでの「VALORANT」のプレイ 24インチモードでの「VALORANT」のプレイUSB Type-C接続もとても便利。Nintendo Switch 2はHDMI接続のみ対応

24インチモードでの「VALORANT」のプレイUSB Type-C接続もとても便利。Nintendo Switch 2はHDMI接続のみ対応

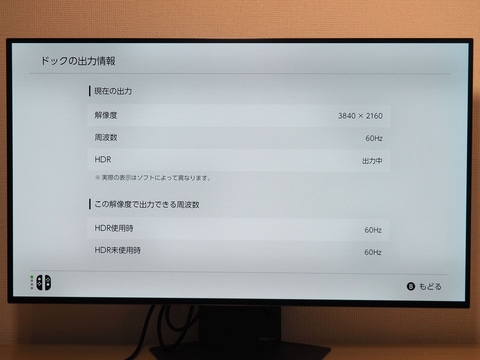

最後に、新たに追加されたUSB Type-C経由での接続も試してみた。最初は、4K出力に対応したNintendo Switch 2をUSB Type-C経由で接続するつもりだったのだが、実際に試してみると画面が出力されない。任天堂のWebサイトには、Switch 2に2つ搭載されているUSB Type-Cのうち、下側の端子は映像出力対応と書かれていたので、てっきりそこから直接USB Type-Cケーブルだけで外部モニターに出力できるものと思い込んでいたのだが、ドックに載せて電源を供給しないと外部モニターへの出力はできない仕様になっているようだ。念のため、上面にあるUSB Type-Cに純正ACアダプターを接続して給電しながら、下側のUSB Type-Cに32GX870A-Bを接続してみたが、やはり画面は出なかった。もちろん、Nintendo Switch 2をドックに載せて電源を供給すれば、ドックのHDMI端子から4Kでの出力が可能である。HDMI経由で32GX870A-Bを接続したところ、4K/60HzのHDR対応モニターとして正しく認識された。HDR対応なので、Nintendo Switch 2のゲームを制作者が意図した表現を余すところなく再現できる。

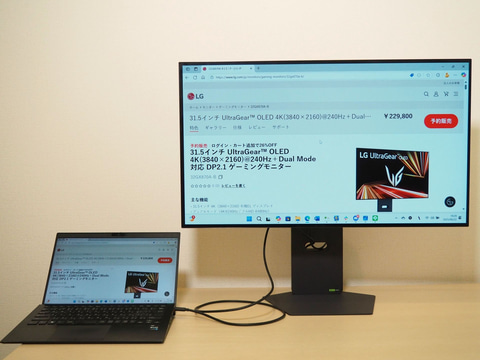

次にUSB Type-C DisplayPort Altモードに対応したモバイルノートPCを用意して、32GX870A-Bに接続してみたところ、問題なく表示が可能であった。さらに、32GX870A-BはUSB PDにも対応しているため、USB PD対応のノートPCなら、Type-Cケーブルを1本繋ぐだけで、モニターへ出力しながら、ノートPCへの給電が可能だ。日中外で使ったモバイルノートPCを持って帰ってきたら、USB Type-Cケーブルを1本挿すだけで、大画面で仕事の続きをしながら本体バッテリーの充電が可能になるわけで、モバイルノートPCユーザーにはとてもありがたい機能だ。

【USB Type-C接続の検証】

Nintendo Switch 2をHDMI経由で32GX870A-Bに接続したところ

Nintendo Switch 2をHDMI経由で32GX870A-Bに接続したところ Switch 2は専用ドックに装着しないと、外部モニターへの出力はできない仕様になっているようだ

Switch 2は専用ドックに装着しないと、外部モニターへの出力はできない仕様になっているようだ 4K/60HzのHDR対応モニターとして認識されている

4K/60HzのHDR対応モニターとして認識されている USB Type-C経由でモバイルノートPCを接続しているところ。この状態でモバイルノートPCへの給電も行われているあらゆるゲームを最高の画質で楽しめる至高のゲーミングモニター

USB Type-C経由でモバイルノートPCを接続しているところ。この状態でモバイルノートPCへの給電も行われているあらゆるゲームを最高の画質で楽しめる至高のゲーミングモニター

32GX870A-Bは、有機ELの優れた特性をフルに引き出しているゲーミングモニターであり、4K/240HzモニターとしてもフルHD/480Hzモニターとしても活用できる応用範囲の広さが魅力だ。FPSでもMMORPGでもアクションゲームでも、あらゆるゲームを最高の画質で楽しめるゲーミングモニターであり、最新のDisplayPort 2.1やUSB Type-Cのサポートによって、さらにコネクティビティが向上。PS5やXboxのみならず、4K出力が可能になったNintendo Switch 2をHDMI経由で接続し、4KのHDR環境でゲームを楽しむことも可能だ。

最大4台の機器を接続できることも高く評価できる。例えば、デスクトップゲーミングPCをDisplayPortで、PlayStation 5をHDMIで繋ぎ、さらにモバイルノートPCをUSB Type-Cで接続しても、まだHDMIが1つ空くことになる。4つめの機器としてNintendo Switch 2を繋ぐのも良いだろう。

価格は決して安くはないが、現時点で最高峰のゲーミングモニターであり、それだけの価値はある製品だ。画面サイズと解像度と高画質と高リフレッシュレートの全てを満たす製品であり、リフレッシュレート重視でフルHD/240Hzクラスを使っていたユーザーも解像度重視で4K/120Hzクラスを使っていたユーザーもともに満足できるアップグレードパスとなる。最高のゲーミングモニターを求めるハイエンドゲーマーには自信を持っておすすめしたい。

現時点最高峰のゲーミングモニターである

現時点最高峰のゲーミングモニターである

![4K/240Hz&フルHD/480Hz対応の31.5型有機ELゲーミングモニター「UltraGear OLED 32GX870A-B」レビュー – GAME Watch[Sponsored] 4K/240Hz&フルHD/480Hz対応の31.5型有機ELゲーミングモニター「UltraGear OLED 32GX870A-B」レビュー - GAME Watch[Sponsored]](https://www.wacoca.com/games/wp-content/uploads/2025/06/1751213919_2-1170x780.jpg)