COVID-19流行における犬の飼育、オフィス労働者の身体活動に与える影響は不明

筑波大学は12月24日、犬の飼育が運動自己効力感に及ぼす影響は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行前後で異なることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大体育系の中田由夫教授、SHI YUTONG研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、「Discover Public Health」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

世界保健機関(WHO)は、身体不活動(いわゆる運動不足)を、がん、心血管疾患、糖尿病などの主要な健康上の危険因子の一つと位置付けており、世界の成人の約3割が、推奨される身体活動量を満たしていないと報告している。日本でも座位時間の長さが問題となっており、特にオフィス労働者は1日の大半を座って過ごすことが知られている。また、COVID-19の流行に伴い、在宅勤務や外出自粛が広がり、通勤や外出の機会が減ったことが指摘されている。

一方で、近年、犬の飼育や犬の散歩が身体活動の増加に寄与することが報告されている。「疲れていても運動できる」「気分が落ち込んでいても運動できそうだ」といった運動自己効力感も、人が運動を継続できるかどうかを左右する重要な心理的要因である。しかし、パンデミックのように行動が制限される特殊な環境で、犬の飼育や運動自己効力感が身体活動にどのような影響を与えるのかは、十分に明らかになっていなかった。

そこで研究グループは今回、COVID-19流行における犬の飼育と運動自己効力感が、オフィス労働者の身体活動量に与える影響を検討した。

犬の飼育者はCOVID-19流行中に身体活動量が低下するも、流行後に回復

研究では、日本国内のオフィスワーカーを対象にインターネット調査を実施し、COVID-19流行前・流行中・流行後の3つの時期の記憶に基づいて回答してもらった。分析の対象者は414人で、このうち124人が犬を飼育していた。質問票では、国際標準化身体活動質問票を用いて、歩行時間・座位時間・中強度・高強度の活動時間を収集し、1週間あたりの総身体活動量を算出した。また、3つの時期の運動自己効力感・勤務状況・生活習慣なども質問した。

3つの時期と犬の飼育の有無を要因として、二元配置反復測定分散分析を用いて、身体活動量を比較したところ、犬の飼育者では、COVID-19流行中に身体活動量が有意に低下した(p < 0.001)ものの、流行後は流行前とほぼ同程度の水準まで回復していることが示された。

犬を飼っていない人ではCOVID-19流行前・流行中・流行後の身体活動量に変化なし

一方、犬を飼っていない人では、3つの時期を通して身体活動量に大きな変化は見られなかった。時期(COVID-19流行の状況)と犬の飼育の間には有意な交互作用が認められ(p = 0.043)、犬の飼育はパンデミックにおける身体活動量の変化に影響を与えることが明らかになった。

犬飼育の間接効果は流行中に減弱、自己効力感の直接効果は維持

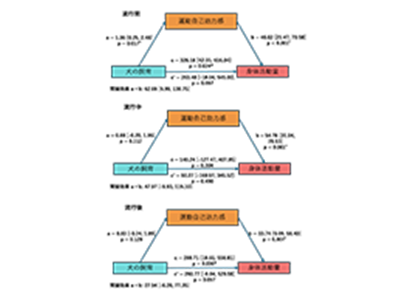

さらに、犬の飼育と身体活動の関係において、運動自己効力感の効果を検討するため、媒介分析を行った。その結果、「犬の飼育が運動自己効力感を高め、それが身体活動量の増加につながる」という関係性はCOVID-19流行前でのみ有意だった(p = 0.024)。

一方、流行中・流行後では、犬の飼育の効果は運動自己効力感を介して説明されにくい可能性が示唆された。しかし、いずれの時期においても運動自己効力感は身体活動量と直接に関連していた。

このことから、外出自粛や活動機会の制限、生活様式の変化により、犬の飼育が運動自己効力感を高める効果が弱まり、間接効果が検出されにくかったと考えられた。一方、犬の飼育者だけを対象とした解析ではパンデミックに関わらず、犬の散歩に対する自己効力感が犬の散歩時間に関連していた。

ペット飼育を通じた運動自己効力感向上を利用した身体活動促進プログラムの開発に期待

今回の研究により、犬の飼育や運動自己効力感が行動制限の環境下における身体活動の維持に、一定の役割を果たすことが示唆された。

「これらの知見は今後、ペットの飼育を通じた運動自己効力感向上を利用した身体活動促進のプログラム開発につながると期待される」と、研究グループは述べている。(QLifePro編集部)