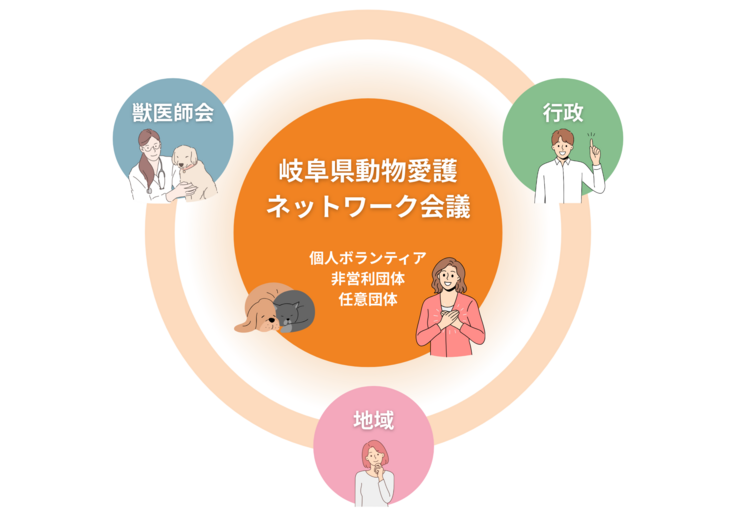

一般社団法人岐阜県動物愛護ネットワーク会議は、岐阜県健康福祉部生活衛生課の要請を受け、2015年に設立しました。自治体や獣医師会、各団体、ボランティアと連携しながら、犬猫たちを救う活動をしています。

岐阜県内では、いまも多頭飼育崩壊の現場から「助けてほしい」というSOSが絶えません。

避妊去勢が行われていない犬や猫たちが次々と生まれ、十分な食事や水もなく、ゴミと糞尿にまみれた劣悪な環境で、最悪の場合、命を落としていきます。

私たちはそうした現場に介入し、必要な医療や支援を届け、いのちを繋いでいます。

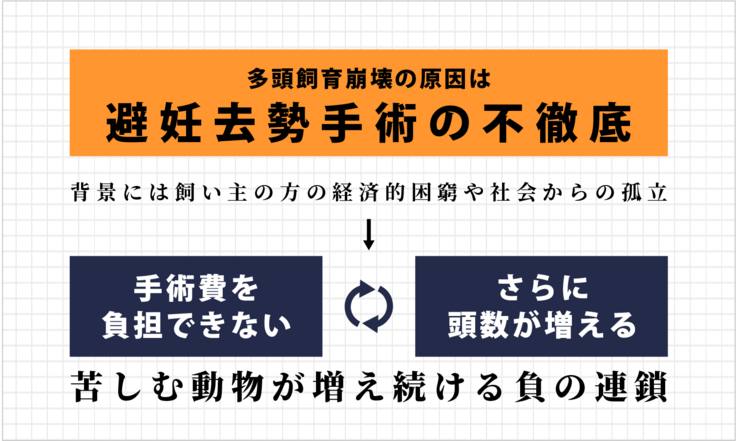

負の連鎖が生み出す、多頭飼育崩壊現場の課題

多頭飼育崩壊から動物たちを救い出すために、解決すべき課題はたくさんあります。

1.避妊去勢手術や治療のための医療費

多頭飼育崩壊は、避妊去勢手術の不徹底がその原因です。しかし、多頭飼育崩壊に陥る飼い主は経済的に余裕がないことが多く、治療はおろか、避妊去勢手術すら実施していないことでさらに頭数が増えてしまうという負の連鎖に陥ります。そうした事態を防ぐため、保護団体やボランティアが費用を負担して手術を行うことも少なくありません。

2.業務過多と人手不足

ひとたび現場に介入すれば、飼い主だけでなくご家族、賃貸の大家さん、近隣の方々、福祉関係事業所との相談・交渉など、折衝にも多くの労力と時間がかかります。調整を行いながら、少しでも早く目の前の動物たちを救うため、掃除や家屋の修繕、手術の準備、飼育が困難な場合はシェルターでのお世話など、すべきことは山のようにあります。目の前の命を救うために奔走する保護団体、ボランティアの現場は常にひっ迫しています。

3.根本原因を解決するためには、福祉との連携が必要

なぜ、多頭飼育崩壊が起こってしまうのか?多頭飼育崩壊の背景には、飼い主の方の障害や、社会からの孤立の存在が指摘されます。十分な仕事に就けないことで経済的に困窮してしまい、避妊去勢手術を行えない。孤立することで周囲からの支援や助言が受けられない。こういった根本原因を解決し、同じ悲劇を繰り返さないためには、社会福祉や行政との連携した飼い主の方への支援も欠かせません。

岐阜県動物愛護ネットワーク会議では、各団体・ボランティアが個別では手のまわらない医療費の支援による、多くの命を救うための仕組みづくり、そして、多頭飼育崩壊を根本原因に切り込む、福祉・行政との連携を行っています。

加茂郡の現場 – 捨て猫の引き取りから始まった多頭飼育

支援頭数:猫31頭

捨て猫を拾って飼っていたが、不妊去勢を行っておらず、短期間で猫の数が一気に増えてしまった事例です。

夫婦で世話をしていたそうですが、数年前にご主人が事故で亡くなってからは、一人では世話も費用もままならず、崩壊状態に。自宅には41匹の猫がいて、うち4匹はなんとか手術済みだったが、残り37匹の手術費用を用意することができなかったとのこと。

そこで、支援により一斉手術と環境整備を実施。体調の関係で手術できなかった猫は療養後に改めて手術を予定。最終的に31頭の不妊去勢手術を終えることができました。

可児市の現場 – 飼い主の急逝により残された猫たち

支援頭数:猫15頭

一人暮らしの高齢者が突然亡くなり、自宅には猫15匹ほどが残されてしまいました。室内にはゴミが散乱しており、衛生環境にも大きな懸念がありました。

支援では、ボランティア8人が協力し、全頭を捕獲して不妊去勢手術を実施。遺族の許可を得て部屋の片付けや清掃を行いながら、猫たちの世話を続けました。

並行して里親探しを進め、最終的には15頭すべての譲渡が完了。飼い主不在となった猫が多数残されたケースでしたが、地域の支援者が協力することで、新しい生活へとつなげることができた。

皆さまからのご支援により、 2023年5月の支援制度スタートから、これまでに22件・155頭の犬猫を救うことができました。避妊去勢手術や治療を行い、苦しむ命を守り、再び増えることを防いできました。確かに支援が届き、命が救われています。

しかし、新たなSOSは止まっていません。次の命を救うために、引き続きご支援が必要です。

【第1目標】多頭飼育崩壊現場での避妊去勢手術・医療費の確保

現場で犬や猫を救うために、最も必要とされるのが避妊去勢手術と治療のための医療費です。

医療費は飼育者が負担できることが一番ですが、生活保護世帯など経済的余裕がなく、難しい場合はボランティアが費用を負担して手術を行うことも少なくありません。

手術が1か月遅れるだけでさらに子猫が生まれ、現場の負担が一気に増えてしまいます。必要な医療費をすぐに確保できることは、苦しむ命を守り、ボランティアが迅速に対応できるかどうかを左右します。

約1万円で1頭分の避妊去勢手術が可能です。また、手術や保護に必要な消耗品費、プロジェクト手数料等にも充てさせていただきます。医療費の確保に頭を悩ませることがなくなれば、現場のボランティアたちも目の前の犬猫を救うことに一層集中することができます。皆さまのご支援が必要です。

【第2目標】広報活動の強化によるさらなるネットワーク構築

岐阜県内には、いまだ医療費支援の仕組みが届いていない地域が残っています。そのため、広報を強化し、より幅広いネットワークを築いていきます。

具体的には:

・各媒体での発信を強化し、現場で困っている方が支援制度にたどり着けるようにします。

・支援が届いていない地域の方々に情報を届けるためのイベント参加や広報活動を行います。

こうした取り組みによって、岐阜県内のどの地域でも、困ったときに支援につながる仕組みづくりを目指します。

岐阜県動物愛護ネットワーク会議では、各団体・ボランティアが個別では手のまわらない医療費の募集や、将来的に現場の人手不足を解消し、より多くの命を救うための仕組みづくり、そして、多頭飼育崩壊を根本原因に切り込む、福祉・行政との連携を推進しています。

自治体、各団体やボランティア、獣医師会。それぞれが連携することで、このビジョンを実現してまいります。

ぜひ、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

代表理事・岐阜県動物愛護推進員/糸田恵子

今回のクラウドファンディングによる多頭飼育に関わる手術費用助成は、日々個人の生活時間を投げうって地域社会の問題に取り組んでいる全県の動物愛護ボランティアさんたちの手術費用工面の困難を支えることを目的としています。

多頭飼育の問題は、今や個人の動物への愛情や飼育の意識の高低では片付けられない状況となってきています。

高齢化社会への移行、人間関係が希薄になったことによる生活状況の見えない化。猫や犬が知らない間に増えている。悲惨な状況で取り残されている。それは気づかないだけで、皆様の周りでも、すぐ近くで起こっているかもしれません。気づいてみれば個人では解決できないところまで進んでいるかもしれません。

本来はこの取り組みは行政や福祉関係者との連携の中で費用についても考えていくべきものでしょう。今後岐阜県動物愛護ネットワーク会議は名前の通り県内各地で動物愛護活動をしている団体・個人の皆さんとつながりを広げ、問題を共有し、行政や福祉、獣医療従事者との協力関係を築いてくことを目指しています。

その新しい一歩としてのこの度のクラウドファンディングです。

これを成功させ、多くの人が応援下さり、問題意識を共有しているのだという認識を促すモデルケースとしていきたいと強く願っております。

皆様のご支援が、そのまま猫や犬の窮状を伝える声となります。地域で頑張るボランティアの力となります。ご協力を心からお願い申し上げます。

正会員 / 今井麻美さん

清流の里 加茂郡白川町を拠点に外猫繁殖抑制手術に取り組んでいます。

高齢化、人口減少、地域との関わりが希薄になりつつ有る現代において、多頭飼育による問題は今後ますます広がりを見せると思います。

これまで関わった中にも、一般家庭の限られたスペースにて崩壊が起きており、外見からは多頭飼育をしいるのが分からないケースも有りました。近隣より苦情があり周囲に相談出来ずに過剰繁殖を繰り返す。そんな、様々な事案と出会ったとき、そこには助けを求める猫達が必ずいます。そして、多頭飼育の問題は人の背景が深く影響しています。

本来は、飼い主が負担すべき費用ですが、現在そういった費用が賄えず、失われる命が後を絶ちません。産まれては消えていく、最後に瞳に映るのは絶望の景色。そんな負の連鎖を断ち切るために、各ボランティアは活動を邁進しています。

私は、団体ではなく個人のボランティアです。このクラウドファンディングによる多頭飼育に関わる不妊手術費用の支援は、私のように個人ボランティア活動をしている方々にも、団体ボランティアの方々にも、支援を進めるための大きな力となります。

皆様のご支援は、負の連鎖の中に居る猫達にとって温かな希望の光です。

どうか、その光を一匹でも多くの猫達に届けるために、達成出来るようにお力を貸して下さい。皆様のご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。

正会員 / 尾関絢美さん

初めまして。岐阜市を中心に活動している「わんにゃんすまいる岐阜」の代表の尾関です。

現場で活動する私たちボランティアは、時間も体力も資金も限られた中で、それでも目の前の命を救おうと必死に動いています。

なるべく自分のキャパ内での活動と決めていますが突然やってくるヘルプ。命は待ってくれません。

特に多頭飼育崩壊の現場では、手術費用など大きな負担に悩むことが多くありました。

多頭飼育崩壊の背景には高齢化や生活困窮、孤立といった人の問題があります。私は「全てが悪ではない」と信じています。

多くの方は本当は動物が好きであり、少しの手助け、見守りがあれば生活を立て直す事ができます。

このネットワーク会議の仕組みは、そうした緊急性の高い問題に早く取り掛かれるよう支えてくれるものです。

どうか私たちボランティアの負担軽減と、動物と人の未来を守るために、皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

※本プロジェクトで使用している画像は、ご本人・家主様・各団体等より許諾を得て掲載しています