不倫や浮気、DVにプチ風俗……。妻として、母として、ひとりの女性として社会生活を営み、穏やかに微笑んでいる彼女たちが密かに抱えている秘密とは? 夫やパートナーはもちろん、ごく近しい知人のみしか知らない、女たちの「裏の顔」をリサーチ。ほら、いまあなたの隣にいる女性も、もしかしたら……。

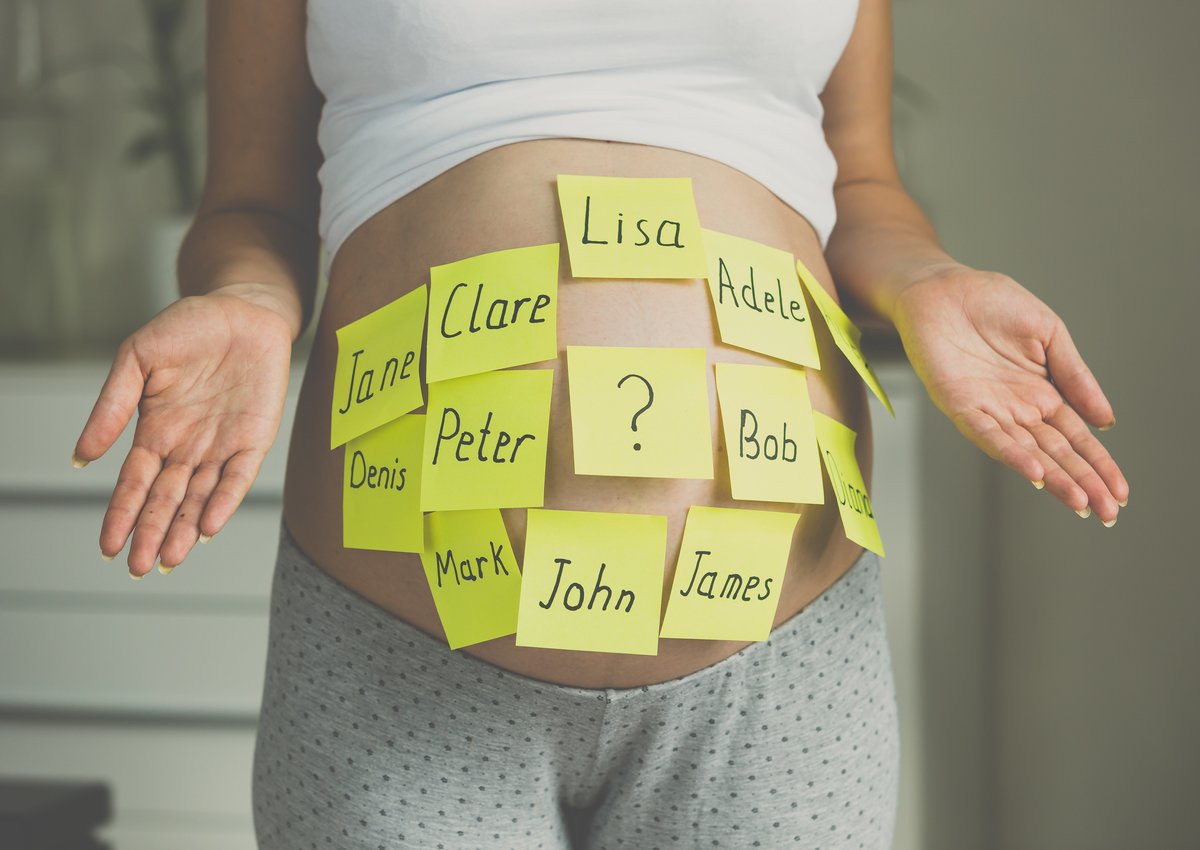

名付けの現場に大きな変化が起きている。

2025年5月26日、改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(読み)が新たに記載される仕組みが始まった。出生届や婚姻届などにフリガナの記載が義務化され、今後は戸籍上も「漢字」と「読み」がセットで残ることになる。施行後は、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナが世帯に通知され、1年以内に訂正届を出さなければ、そのまま確定される。

Yahoo! 配信用パラグラフ分割

背景にあるのは、いわゆる「キラキラネーム」問題だ。難解すぎて読めない名前や、英語風の当て字、動植物・キャラクターを連想させる名付けが相次ぎ、学校現場や社会生活で支障をきたすケースが少なくなかった。

子ども相談員の白尾里子氏はこう解説する。

「例えば医療や災害時に、読みが統一されていないと本人確認が遅れるリスクがあります。教育現場でも名簿を正確に読むことができず、先生や周囲の子どもたちが困惑する。名前は親の自由である一方で、社会で使うものでもあるという点を忘れてはいけません。今回の法改正はデジタル化の側面はもちろんですが、キラキラネーム抑制の意味も含まれていると考える専門家が多いのも頷けます」

すてに確認のハガキが送られてきた人もいるだろう。

「法改正直後の窓口では、フリガナが必要だと知らなかったと話す人もいたと聞きます。これまで戸籍に読みは記載されなかったため、親がどんな読みを主張しても事実上は通っていたました。しかし今後は公式文書に残る以上、常識的に読めない読み方は認められにくくなります」

自由度を保ちながらも、一定の歯止めをかけるのが今回の改正の狙いか。一方で、親たちの事情もある。子どもに特別な名をつけたい、兄弟姉妹で統一した響きにしたい──。その想いが過剰な個性につながることも少なくない。

「親にとって名前は愛情の証ですが、子どもにとっては社会的な呼び名です。乳児期や幼児期には親の意向だけで済んでも、成長するにつれて就職や結婚など、社会の場面で自分の名前と向き合うことになります。そのときに負担を背負うのは本人です」

今回お話を聞いた女性は、窓口で名づけについて揉めているのを見かけたと話す女性だ。

「初夏に子どもを産んだので、ちょうど施行された直後でしたね。私の前の方がすんなり受け入れてもらえずに、せっかくつけたのに!と怒鳴り散らしていて…。あれじゃ、窓口の人も困りますよね。だって、法にそぐわない決定をしたら、罰されるのは窓口の人ですもん」

しばらく押し問答が続いていたそうだ。

「知らなかったんでしょうね。高(ヒクシ)などは、ダメなんですと職員が丁寧に説明をしている声が聞こえました。でも彼女は納得がいかないみたいで大揉め。結局、別のところで話をしていました」

どんな名前か興味を抱いたが、その場ではわからなかったそう。

「どちらにしろ、法令に反しているのであればつけられませんよね。その母親が連れていた兄弟の名前を呼んでいたんですけど、その名前にもびっくり。ぴぃーな!って。なんかペットみたいな名前だなと思ってしまいました。きっと同じようなキラキラネームをつけようとしてたんじゃないかな。うちは保育園に入ったんですけど、そちらでもこれどんな漢字なの?という名前のオンパレードでびっくり。まだまだいるんですね。キラキラネーム」

保育園で見かけたキラキラネームの真相は【関連記事「まいめろちゃんに、ぴゅあくん…」一体どんな漢字を書くの?難解な漢字、読み方連発の保育園名簿】でお読みいただける。

【取材協力】子ども相談員|白尾里子氏 【聞き手・文・編集】常田真悠 PHOTO:Getty Images 【出典】法務省

![「ペットみたいな名前…」キラキラネームを窓口で否認されゴネる親の素性。法改正でつけられない名前【専門家解説】 | FORZA STYLE|ファッション&ライフスタイル[フォルツァスタイル] 「ペットみたいな名前…」キラキラネームを窓口で否認されゴネる親の素性。法改正でつけられない名前【専門家解説】 | FORZA STYLE|ファッション&ライフスタイル[フォルツァスタイル]](https://www.wacoca.com/pets/wp-content/uploads/2025/09/img_9e5621b1a892321551aebe8261c0149b7492790-1170x829.jpg)