![]()

建築家・丹下健三が設計した「旧香川県立体育館」(1964年竣工)の解体工事の施工者を決める競争入札が9月5日に開札され、1社以上が応札したことが明らかになった。9月5日に香川県教育委員会の淀谷圭三郎教育長が臨時の記者会見を開いて発表した。

左は、解体工事を進める手続きがまた一歩進んだ「旧香川県立体育館」(1964年)。右は今回の件と併せて考えたい「名護市庁舎」(1981年)(写真:左は森清、右は宮沢洋)

左は、解体工事を進める手続きがまた一歩進んだ「旧香川県立体育館」(1964年)。右は今回の件と併せて考えたい「名護市庁舎」(1981年)(写真:左は森清、右は宮沢洋)

当サイトで度々リポートしているように、建築家の長田慶太氏が委員長を務める民間団体「旧香川県立体育館再生委員会」(以下、再生委員会)が、民間で買い取ってホテルなどを含む施設にコンバージョンする計画を県に提案している。

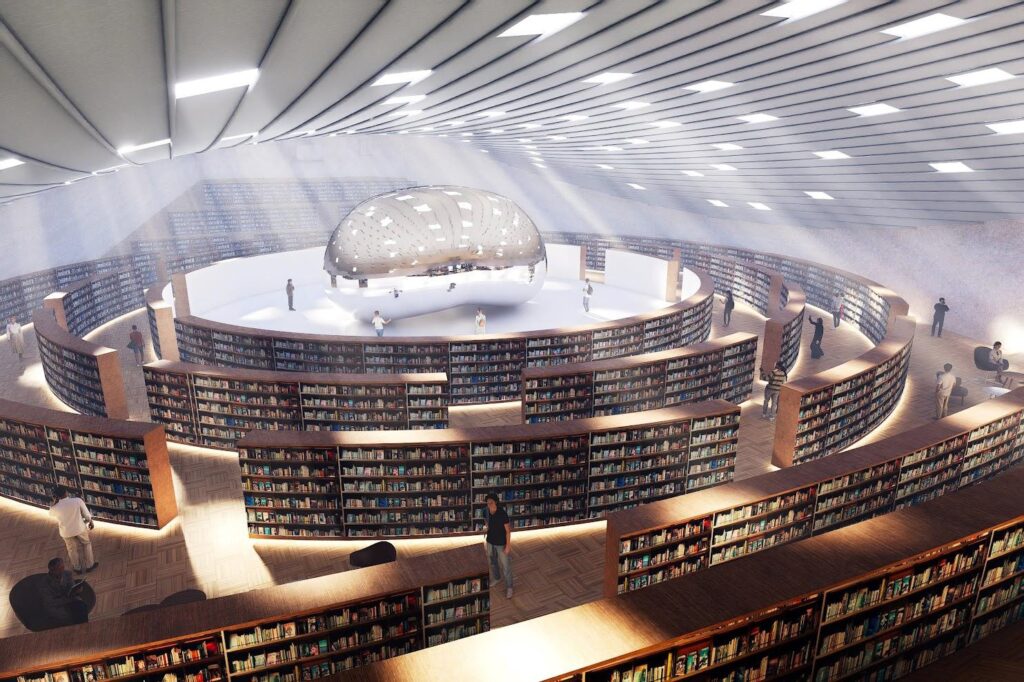

民間による再生案①ブックラウンジ併設ホテル案のブックラウンジ・カフェのイメージ図(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

民間による再生案①ブックラウンジ併設ホテル案のブックラウンジ・カフェのイメージ図(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

民間による再生案② 1棟ホテル案の光庭のイメージ(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

民間による再生案② 1棟ホテル案の光庭のイメージ(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

旧香川県立体育館再生委員会が8月26日に開いた2回目の記者会見の様子。ビデオメッセージでハーバード大学大学院教授の森俊子氏も発言(写真:磯達雄)

旧香川県立体育館再生委員会が8月26日に開いた2回目の記者会見の様子。ビデオメッセージでハーバード大学大学院教授の森俊子氏も発言(写真:磯達雄)

日本経済新聞の報道によれば、長田委員長らが8月28日に県庁を訪ね、営繕課や教育委員会の保健体育課の職員と意見を交わした。長田氏は面会後、「安全性や計画の具体性について深い議論ができた」「積極的に知ろうとする意思は感じ取れた。担当者から知事らに意見をあげる確約はできた」などと記者団に語っていた。

しかし、解体工事の入札受付は9月2日から4日まで予定通りに行われた。5日午前9時半に開札。県は、応札したのは「1社以上」としており、企業名と数は公表していない。「入札後審査型の一般競争入札」であるため、県は今後、施工実績や環境、安全対策の提案などを総合評価して落札企業を決定する。落札企業の決定には1カ月以上かかる見通しだ。予定価格は約9億2000万円。

閉館した今もただならぬ存在感を放つ旧香川県立体育館(写真:宮沢洋)

閉館した今もただならぬ存在感を放つ旧香川県立体育館(写真:宮沢洋)

再生委員会と話をしたにもかかわらず、予定どおり入札を実施した県はひどい。応札する建設会社はもっとひどい。……と言うつもりはない。残したい派にとってより厳しい状況になったことは間違いないが、おそらく再生委員会もここまでは想定内だろう。

解体工事の契約を結ぶには県議会の議決が必要だ。再び議会で議論でされるチャンスがあるだろう。再生委員会は今後、解体工事停止を求める仮処分申請や、支出の違法性を問う住民監査請求などの二の矢、三の矢を用意しているようだ。それをきっかけに、提案の妥当性について議会できちんと議論がなされることを願う。

筆者も、残したい派の1人である。今年3月に上梓した拙著『丹下健三・磯崎新 建築図鑑』の旧香川県立体育館のリポートより。再生委員会が実施しているオンライン署名のサイトはこちら。署名は開始から約1か月で4.5万筆を突破した(紙も含む)とのこと(イラスト:宮沢洋)

筆者も、残したい派の1人である。今年3月に上梓した拙著『丹下健三・磯崎新 建築図鑑』の旧香川県立体育館のリポートより。再生委員会が実施しているオンライン署名のサイトはこちら。署名は開始から約1か月で4.5万筆を突破した(紙も含む)とのこと(イラスト:宮沢洋)

歴史に刻まれるべき画期的な活用提案である3つの理由

結果がどうなるかは全くわからないが、もし望まない方に転んだとしても、今回の再生委員会による提案は、「日本の建築保存史に刻まれるべき画期的な活用提案」であったということをここに記しておきたい。

講演などでよく話していることだが、筆者(宮沢)が前職(日経アーキテクチュア)時代の2005年に『建築巡礼』という連載を始めた理由は、それまでの保存運動の取材で感じていた違和感からであった。ざっくり言うと、建築の専門家たちが突然所有者を悪者にして「残せ」と言い出し、「これは価値があるから元のまま使うべし」と主張し続ける姿が、非建築学科出身者には生理的に受けつけなかったのである。

もちろん、そういう方法で建物が残ったケースもあった。しかし、残らない場合は非常に後味が悪い。残せと要求するだけだから、「どうやって」という議論が生まれず、敵同士のまま終わる。

そこからなぜ『建築巡礼』につながるかというと、名建築が危機に陥る前の平常時に、所有者や関係者にその建築の良さを知ってもらおうと考えたのである。

保存運動はその後、いい方向にだいぶ変わってきた。その中でも今回の再生委員会の提案は、3つの点で画期的である。

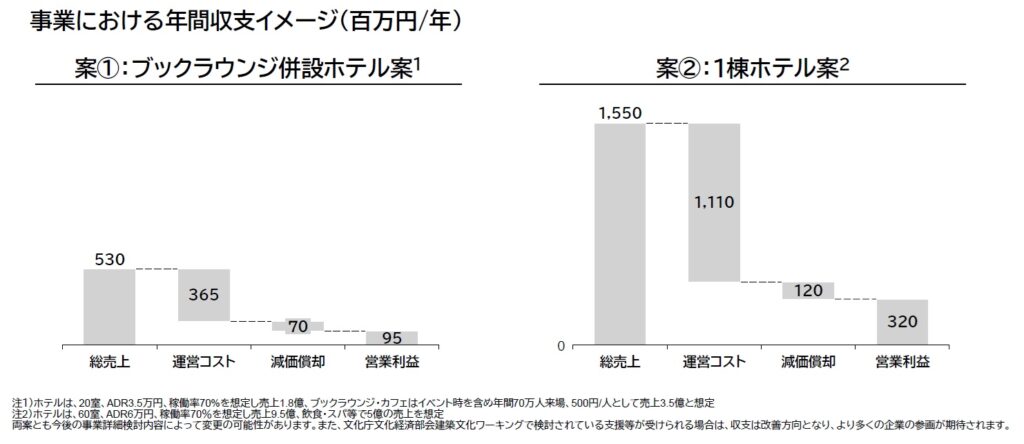

①具体的な事業者を想定したコンバージョン提案であること。

当初の機能からがらりと変えるコンバージョン活用提案は、2018年の「都城市民会館」論争で日本建築学会が出した案もそうだった。活用法は複数あってそれぞれ魅力的だったものの、「誰が」という部分は明示されなかった。時間切れで明示できなかったのだ。当時、学会長だった古谷誠章氏が検討委員会委員長として自ら指揮をとって作成した提案書は、実に細やかで力の入ったものだったが、「誰が」という点が唯一で最大のウイークポイントだった。

ありし日の都城市民会館。菊竹清訓の設計で1966年に竣工。2020年に解体された

ありし日の都城市民会館。菊竹清訓の設計で1966年に竣工。2020年に解体された

今回の提案では、提案資料に具体名は書かなかったものの、8月26日の会見で事業参画を表明している企業の1社を明らかにした。既存建物を再生したホテル事業を営むStapleだ。その代表である岡雄大氏がオンラインで登壇し、自らの口で事業性を語った。「絵に描いた餅」ではない、という説得力は雲泥の差だ。

(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

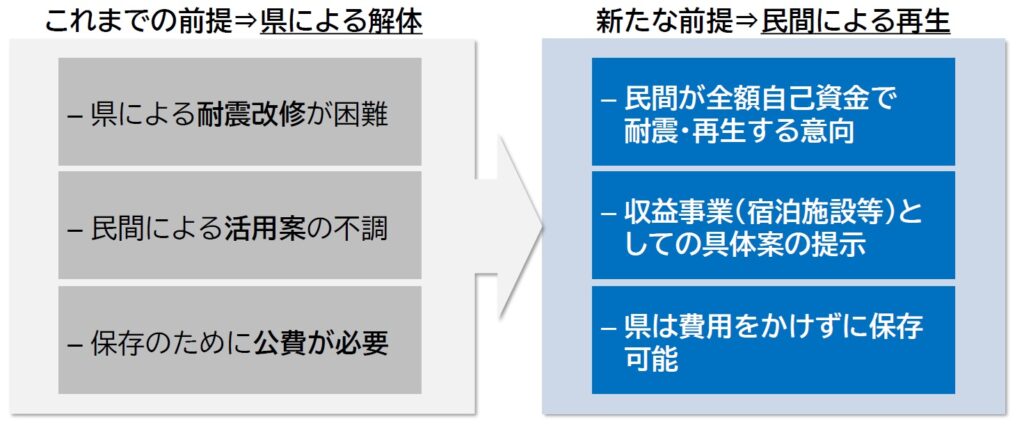

②民間で買う、という事業スキーム。

①があったからこその話だが、「民間で買う」「公費負担なし」というスキームがすごい。多くの保存運動を取材してきた筆者ですら、そんな肝の据わったスキームは想像していなかった。報道やSNSを見ても、「民間が買うというのに、10億円出して壊すの?」と論調が変わった。

(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

③形は大胆に変えるけれど「文化財同等」を目指すという姿勢。

これまでの日本の建築活用は、ざっくり言うと、大胆に変えてビジネス上有利なものにするか、もとの形をできるだけ守って文化財を目指すかか2択だった。

今回の再生委員会の提案は、空間を小割りにして客室に変えている。しかも、案の1つは屋根に穴を空けて屋外にしてしまっている。それでも文化財を目指すというのだ。

民間による再生案② 1棟ホテル案のイメージ(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

民間による再生案② 1棟ホテル案のイメージ(資料:旧香川県立体育館再生委員会)

普通ならば「なるわけがない」と思ってしまうが、今回それもありえそうという期待を抱かせるのは、チームの1人に文化財行政に詳しい建築史家の後藤治氏がいるからだ。

後藤氏は文化庁で登録文化財制度の導入に関わり、工学院大学の教授となってからも近現代建築の保存のあり方について、積極的に改革を推し進めてきた立役者だ。現在は、文化審議会文化経済会建築文化ワーキンググループで座長を務める。後藤氏は8月26日の会見で、近現代建築について、保存でも建て替えでもない第三の道が現在、探られているところであり、法制化を進めているところだが、それには時間がかかるので、旧香川県立体育館は先進的なケースとして重要文化財と同等の支援対象とすることを考えていると明かした。

8月26日の記者会見の様子。左が後藤治氏。中央が委員長の長田慶太氏(写真:磯達雄)

8月26日の記者会見の様子。左が後藤治氏。中央が委員長の長田慶太氏(写真:磯達雄)

「利活用調査のときにもう少し議論が盛り上がっていれば」

これまでの建築保存の提案と見比べれば、満点に近いと思う。ウイークポイントは「時間」だ。

KSB瀬戸内海放送の報道によれば、高松市の大西秀人市長は8月22日、旧体育館問題についてこう語ったという。「私としてもどうにか残せないかという思いはございましたので解体(の判断)に至ったということは残念でございますが、やむを得ないものであると、県の判断を尊重させていただきたい」「民間の利活用調査のときにもう少し議論が盛り上がっていればという気持ちはあるが、県の手続き自体には問題はなかったと思う」「貴重な施設についてはできるだけ残したり改修したりしながら、その価値を十分に維持していくことは大事だと思う」(元の報道はこちら)

高松市は、旧体育館と道を挟んで隣接する高松競輪場の建て替え工事を進めている。競輪場の周辺にホテルやスポーツエリアなどを整備する計画もあるという。市長としては、旧体育館がホテルとして残るのだとしたら、それはいい話だろう。

もう1つ、筆者が「やっぱりなあ」と思ったのは、「民間の利活用調査のときにもう少し議論が盛り上がっていればという気持ちはある」という部分だ。そう、今回の再生委員会の提案が4年前、2021年秋に県が行った「サウンディング型市場調査」のときに出ていれば、即採用だったのはないかと思うのである。

自治体が行う利活用調査はあり得ないほど短い

「サウンディング型市場調査」という言葉を初めて聞く人も多いかもしれない。

サウンディング型市場調査は、地方自治体がまちづくり事業や公共施設の有効活用・転用などを行いたい場合、そのアイデアや意見を広く民間事業者に求めるために直接対話し、条件整備をすること。これにより、民間事業者側は自らのノウハウと創意工夫を事業に反映でき、参入しやすい環境(公募条件)を生むことができる。「サウンディング」の語源は、地盤調査の「サウンディング(Sounding)」らしい。

このサウンディング型市場調査、ここ6~7年で急激に増えた。財政がひっ迫する地方自治体でPFI事業が増え、その“地ならし”のために増えているといわれる。岐路に立つ建築物の保存活用について実施される調査も多い。

長田委員長は会見で、「(県は)サウンディング調査をやったというが、たった2か月半の期間しかなく、実効性のある提案をつくることはそもそも無理だった」と語っている。筆者も感覚的にはそう思う。だが、香川県が特別短かった、というわけではない。

例えば、岐阜県羽島市は旧市庁舎(坂倉準三の設計で1959年に竣工)の利活用提案を2022年に民間事業者から募集した。サウンディングという言葉を使ってはいないが、政策に反映するためのアイデア募集だ。募集が公表されたのは、2022年7月7日で、提案書の受付期間は8月22日~9月30日。やはり告知から締め切りまで2カ月半だった。

羽島市の場合も、保存を求めるグループから出された提案は事業主体が明確でないと門前払いされ、結局、建物は解体された。(当サイトで結果を書いていなかったが、2024年から解体工事が始まり、今年6月に更地になった)

今後の教訓として、「結論を急ぎたい自治体は2か月ちょっとで民間提案の募集を打ち切る」ということを前提にして、準備をしておいた方がいい。行政手続きとしては募集期間が1週間であっても違法ではない。ならば、公示されたらすぐに出せるように、募集開始前から事業スキームづくりをしておかないと間に合わない。

ここから何の話をしたいかというと、「名護市庁舎」(1981年竣工)だ。

(写真:宮沢洋)

(写真:宮沢洋)

長くなり過ぎたので、この続きは来週日曜日に。(宮沢洋)

WACOCA: People, Life, Style.