対馬を訪れた信韓大学の学生たち(信韓大学撮影)

対馬を訪れた信韓大学の学生たち(信韓大学撮影)

韓国の信韓(シンハン)大学(康聖鍾[カン・ソンジョン]総長)は韓日国交正常化60周年を迎え、新入生と教職員900人余りによるグローバル平和教育プログラム「対馬平和ビジョン紀行(Way Makers:未来を開く次世代の歩み)」を開催した。

プログラムは、6月24日から7月4日まで、900人ほどの新入生・教職員が、3回に分けて、2泊3日の日程で日本の対馬を訪問するという大規模なもの。港町であり城下町でもある対馬の中心地・厳原(いづはら)を中心に実施された。韓国在住の筆者も同行取材を試みた。

対馬を訪問した信韓大学の1年生たちは、かつての韓半島(朝鮮半島)と日本との外交関係と、それを担った通信使の足跡を調査した。江戸時代、日本にやってくる朝鮮通信使がまず最初に訪れた金石城や徳恵翁主結婚奉祝記念碑*などを訪問、韓日間の外交・文化交流の歴史的現場を体験した。

徳恵翁主結婚奉祝記念碑(筆者撮影)

徳恵翁主結婚奉祝記念碑(筆者撮影)

ギャラリーページへ

*特恵翁主は朝鮮国王・高宗の王女で、1931年、旧対馬藩主・宗家の当主・宗武志と結婚。1955年に離婚

対馬で育まれた日本と朝鮮半島の関係

室町時代から始まった高麗王朝から日本への通信使派遣は、豊臣秀吉の朝鮮出兵によって途絶えるが、江戸時代に再開された。その際、江戸幕府と(李氏)朝鮮の仲介役を買って出たのが対馬藩の藩主・宗義智だった。

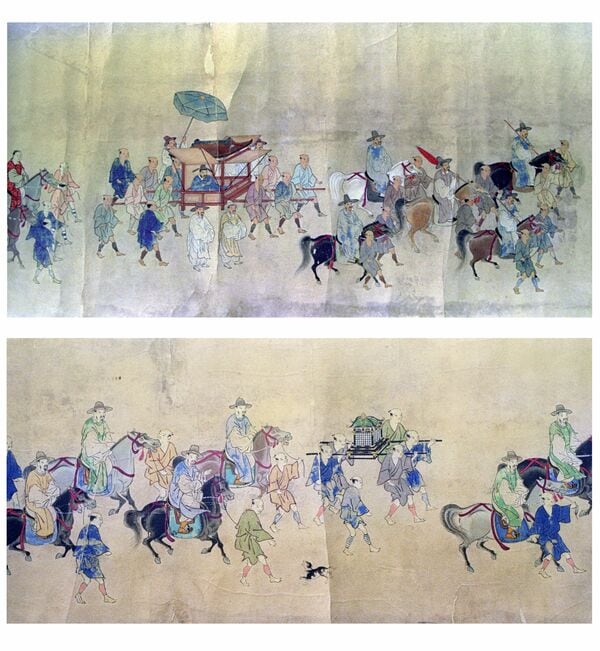

対馬藩が狩野派と思われる複数の絵師に描かせた「朝鮮通信使の行列絵巻」(写真:共同通信社)

対馬藩が狩野派と思われる複数の絵師に描かせた「朝鮮通信使の行列絵巻」(写真:共同通信社)

ギャラリーページへ

以後、日本にふたたび派遣されるようになった朝鮮通信使は、まず船で対馬に到着。そこからやはり船を使って、対馬藩の案内のもと、大阪まで移動。そこからは陸路で江戸、さらには日光まで訪れたこともあるという。

朝鮮通信使の主な行程(提供:共同通信社)

朝鮮通信使の主な行程(提供:共同通信社)

ギャラリーページへ

そうして江戸時代に育まれた日本と朝鮮の関係が大きく変わるのは、ずっと時代が下った1910年(明治43年)の日韓併合だ。

WACOCA: People, Life, Style.