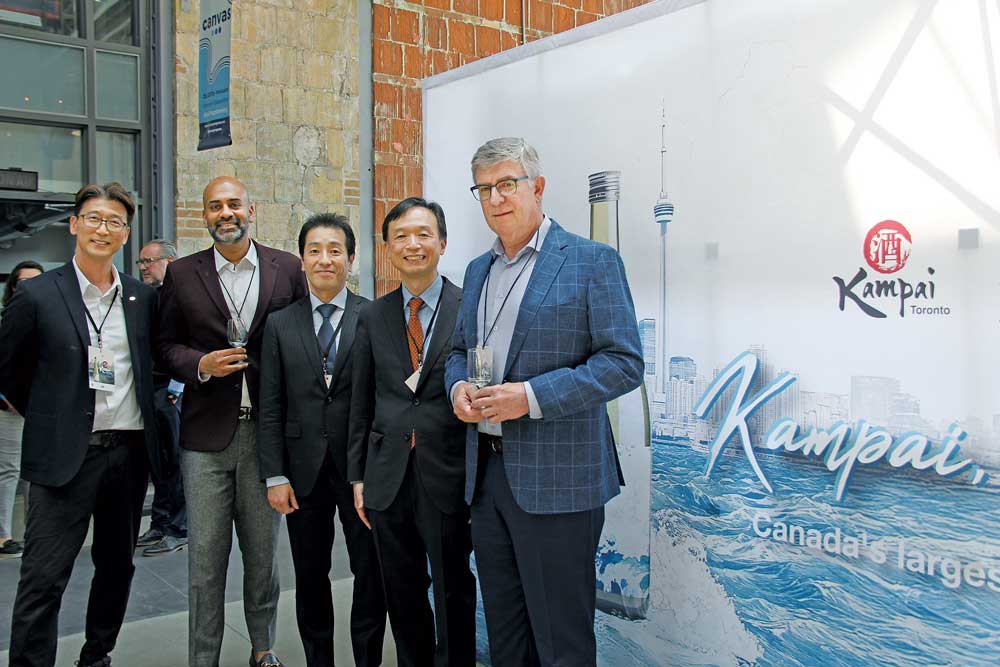

2025年6月12日に「Kampai Toronto」がトロントで開催された。当日は、LCBO(オンタリオ州酒類管理委員会)のジョージ・ソレアス会長が初めて会場を訪問。さらにオタワから山野内勘二・駐カナダ日本国大使も現地に駆けつけ、「KAMPAI TORONTO」の会場を視察した。

2025年6月12日に「Kampai Toronto」がトロントで開催された。当日は、LCBO(オンタリオ州酒類管理委員会)のジョージ・ソレアス会長が初めて会場を訪問。さらにオタワから山野内勘二・駐カナダ日本国大使も現地に駆けつけ、「KAMPAI TORONTO」の会場を視察した。

▲ジョージ・ソレアス氏

▲ジョージ・ソレアス氏 ◀︎幡野所長

◀︎幡野所長 ▲山野内大使

▲山野内大使 ▲山野内大使

▲山野内大使 ▲松永総領事

▲松永総領事 「KAMPAI TORONTO」の会場にて

「KAMPAI TORONTO」の会場にて

また、在トロント日本国総領事館の松永総領事、JETROトロント事務所の幡野所長も挨拶に立ち、来場者や関係者を前にして、カナダにおける日本酒の認知拡大と、日本・カナダ間の食文化交流の深化に期待を寄せた。

カナダ最大規模を誇る日本酒イベントとして年々注目を集める「KAMPAI TORONTO」。その成功を称える声が多く聞かれ、主催団体であるSake Institute of Canada(SIO)の長年の尽力に対しても、会場内外から惜しみない賛辞が送られた。

成熟の先にある挑戦——

カナダ日本酒市場、次章へ

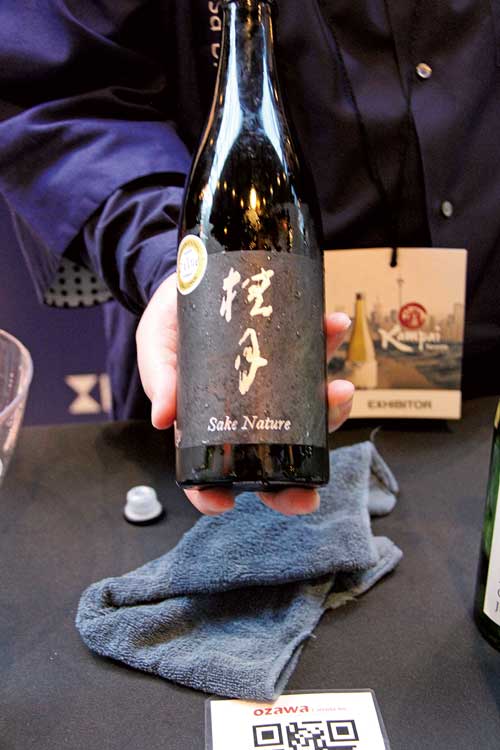

「トロントの日本酒市場は成熟しているように感じました。」こう語るのは高知県の銘酒「桂月」で知られる土佐酒造の松本宗己社長だ。

「トロントの日本酒市場は成熟しているように感じました。」こう語るのは高知県の銘酒「桂月」で知られる土佐酒造の松本宗己社長だ。

編集部が会場で感じたのは、明確な“空気の変化”だった。かつてのような「初めてクオリティーの高い日本酒を味わえた」という高揚感は一歩引き、多くの来場者で賑わう会場はむしろ成熟した文化としての落ち着きが漂っていた。それは日本酒がカナダで最初の成長曲線を終え、今まさに転換期=セカンドステージへと差し掛かっているという実感だ。

カナダにおける日本酒の第一次ブームは成功を収めている。日本食レストランではSAKE PAIRINGなども定番化し、吟醸や純米大吟醸といった言葉も一部の飲食層には定着し、ある程度知識と感度の高い“コア層”を中心に日本酒の認知と需要が高まったことは素晴らしいことだ。

カナダにおける日本酒の第一次ブームは成功を収めている。日本食レストランではSAKE PAIRINGなども定番化し、吟醸や純米大吟醸といった言葉も一部の飲食層には定着し、ある程度知識と感度の高い“コア層”を中心に日本酒の認知と需要が高まったことは素晴らしいことだ。

一方で、フレンチやイタリアンといった非日本食レストランおける日本酒の展開は今なお限定的だ。現地のソムリエに話を聞くと、日本酒に対する興味や理解は進んでいるものの、メニューに落とし込まれる事例は稀だという。日本酒は「和食とセット」であるという固定観念が、カナダでも根強く残っていることが一因ではないかと語る。

残念なのは、「プレミアムSAKE」はワイン同様に料理とのペアリングの可能性に満ちており、フランス料理のコンソメやシーフード、イタリアンのリゾットやチーズ料理とも見事に調和する。だが、その事実はまだ、一般層には届いていない。

さらに問題は、日本人自身の日本酒への距離感にもある。実は海外が長い日本人の中にも、ワインへの理解は進んでいるものの「日本酒は重くて酔いやすい」「昔の辛口のイメージが強い」といった古い認識のまま敬遠している人が少なくない。だが、現在流通する多くの純米大吟醸や低アルコールタイプのSAKEは、驚くほど軽やかで洗練されている。香りの繊細さ、米の旨味の立体感、温度による変化など、そこには他の酒にはない多層的な表情が実はあることを知らない人も多い。日本人がその伝道師になれていないというのは口惜しい。

量より質の時代。

次のキーワードはテロワール。ワイン文化に学ぶ次の一手

「ワインは50年、100年という単位で飲まれ続けていて、今なお安定したマーケットを持っています。じゃあ、ワインの人たちは何をやってきたのか。それを見てみると、答えのひとつは「テロワール」、つまり“その土地の個性”をどう表現するか、ということだと感じています。」

▲桂月 松本社長

▲桂月 松本社長

そう語るのは、先述した桂月の松本社長だ。世界各国の日本酒イベントになるべく参加してきたという。トロントの次はメルボルンに出向くそうだ。そんな海外各国のマーケットを見てきた松本社長が日本酒業界の次のキーワードだと語るのが「テロワール」という概念だ。もともとはワイン用語で、ブドウの品種や土壌、気候など土地の個性を意味する。これを日本酒に置き換えれば、米の品種・田んぼの土壌・水脈・杜氏の技がまさに該当する。

「いま、海外の一部市場では日本酒ブームが一巡して、成熟のようなフェーズに入りつつあるんです。逆に言えば、そこに次のステップへのヒントがある。私は業界の先を行った市場を参考にしたいと思っていて、それがまさにワインの世界なんですね。

「いま、海外の一部市場では日本酒ブームが一巡して、成熟のようなフェーズに入りつつあるんです。逆に言えば、そこに次のステップへのヒントがある。私は業界の先を行った市場を参考にしたいと思っていて、それがまさにワインの世界なんですね。

私たちの酒蔵は、高知の山の中にあります。何もないような、自然に囲まれた場所です。でも、そこで造ることに意味があると私は思っています。どこでも造れる時代に、あえてそこに足を運んで飲む、取り寄せて飲む。その理由は、“その土地で造られた酒”だからです。

私たちの酒蔵は、高知の山の中にあります。何もないような、自然に囲まれた場所です。でも、そこで造ることに意味があると私は思っています。どこでも造れる時代に、あえてそこに足を運んで飲む、取り寄せて飲む。その理由は、“その土地で造られた酒”だからです。

高知の山奥という場所で、なぜわざわざ日本酒を造るのか。そこには気候や水、風土だけじゃなくて、その土地でしか育たない思想や物語があると思うんです。それを酒に込めていく。それがテロワールだと思っています。

また、ワインの世界ではいま、「自然派ワイン=ヴァン・ナチュール」のような動きが広がっていますよね。農薬をできるだけ使わず、伝統的な製法に立ち返って、土地と向き合う。これは一種の原点回帰です。私も日本酒でそれをやったらどうなるかというのをトライしてみたいと思っています。」

北米や欧州などワイン文化が根づいた地域では、「土地性」や「生産者の哲学」によるストーリーテリングが有効に働くだろう。GI制度の導入や、地元米の使用、杜氏の技術継承といった要素を積極的に発信することが、プレミアム日本酒の価値向上に直結することが理解できる。

マーケットは量より質へ

日本における日本酒は、国内消費量で見れば明らかに「減少」を続けている。要因は明確で、人口減少と飲酒習慣の変化、若年層のアルコール離れなどである。

だが一方で、出荷される日本酒の「質」は大きく変わってきている。純米酒、純米吟醸、大吟醸といった特定名称酒の出荷比率は年々上昇している。これは、安価な大量生産品から高品質・高付加価値の酒へと市場の中心が移行していることの表れであり、「本物志向」「体験重視」「クラフト志向」といった消費者ニーズの変化が如実に反映されている。

海外輸出は伸びているが、まだ小さい

一方、海外輸出は着実に拡大している。2024年の日本酒輸出額は過去最高を更新し、輸出単価もここ10年でほぼ倍増している。しかしながら、全体の出荷量に占める輸出比率はわずか7〜8%程度。まだ圧倒的に国内向け中心の産業構造が続いている。とはいえ、これは裏を返せば、海外市場に巨大な伸びしろがあるということでもある。特に北米では、純米大吟醸など高付加価値のプレミアム日本酒が確実に評価され始めている。味わいだけでなく、職人の技や文化的背景に興味を持つ消費者層が広がりつつあるのだろう。

一方、海外輸出は着実に拡大している。2024年の日本酒輸出額は過去最高を更新し、輸出単価もここ10年でほぼ倍増している。しかしながら、全体の出荷量に占める輸出比率はわずか7〜8%程度。まだ圧倒的に国内向け中心の産業構造が続いている。とはいえ、これは裏を返せば、海外市場に巨大な伸びしろがあるということでもある。特に北米では、純米大吟醸など高付加価値のプレミアム日本酒が確実に評価され始めている。味わいだけでなく、職人の技や文化的背景に興味を持つ消費者層が広がりつつあるのだろう。

スパークリングと果実が拓く、新たな日本酒の可能性 Takaraの「MIO Sparkling Sake」

Takaraの「MIO Sparkling Sake」

質の高い正統派の日本酒のほかに、若年層や海外市場へのアプローチとして、日本酒の新たな展開の鍵となるのがスパークリング日本酒やフルーツを使った日本酒ではないだろうか。

たとえば、Takaraの「MIO Sparkling Sake」はすでに米国やカナダでも人気で、その飲みやすさと冷やして楽しむスタイルは、乾杯時や食前酒に最適で注目度が高まっている。また、柚子酒や白桃酒など、和素材と果実の魅力を活かした製品は、北米・アジア市場を中心に着実にファン層を広げつつある。

たとえば、Takaraの「MIO Sparkling Sake」はすでに米国やカナダでも人気で、その飲みやすさと冷やして楽しむスタイルは、乾杯時や食前酒に最適で注目度が高まっている。また、柚子酒や白桃酒など、和素材と果実の魅力を活かした製品は、北米・アジア市場を中心に着実にファン層を広げつつある。

日本産の柚子や桃といったフルーツを使ったお酒が海外市場を魅了する 岡山県・室町酒造

岡山県・室町酒造

「Kampai Toronto」の会場でも紹介されていた土佐酒造の「桂月 Yuzusake」は、日本酒の芳醇さと高知の柚子の華やかでフレッシュな柑橘香で飲み口が爽やかだ。また岡山県・室町酒造の「清水白桃酒」も岡山が誇る白桃を贅沢に使用し、滑らかな舌触りと自然な甘さが際立つ。どちらもアルコール感がやわらかく、フルーティで飲みやすいスタイルが女性層やアルコール初心者の心を掴んでいくのではないだろうか。

さらに、果実味のある日本酒はカクテルベースや食前酒としての応用が進んでおり、甘酸っぱい飲み口はスイーツとの親和性も高い。その需要は徐々に拡大する可能性を秘めているのではないだろうか。

さらに、果実味のある日本酒はカクテルベースや食前酒としての応用が進んでおり、甘酸っぱい飲み口はスイーツとの親和性も高い。その需要は徐々に拡大する可能性を秘めているのではないだろうか。

オンタリオ州・トロントの地元酒蔵「泉(Izumi)」

オンタリオ州・トロントの地元酒蔵「泉(Izumi)」

また、ここオンタリオ州でも「果実ワイン」の人気が高まっているという。リンゴやピーチ、ベリーなど、多彩なフルーツ酒が生産されており、それは果実風味日本酒への触れやすさも高まっていく可能性がある。イベントにも参加していたオンタリオ州・トロントの地元酒蔵「泉(Izumi)」もLychee SaketiniやYuzu-Lime Sake Collins、Fruit Sake White Grape、Fruit Sake Tangerineを作っており、「地域らしさ × フルーティー」が新たな魅力に映るとともに、とても美味しく楽しめると思う。

愛好家が注目するスパークリングの製造方法

ガス封入型のスパークリングや二次ボトル発酵方式を用いた高級スパークリングがあるように、スパークリングの製法にはそれぞれ異なる特性と風味があり、目的や市場に応じて使い分けられている。

1. 二酸化炭素注入タイプ(ガスインフュージョン法)

製法概要: 既に発酵を終えた日本酒に炭酸ガスを人工的に注入する。

特徴発泡性は強く、すっきりとした飲み口。

炭酸量を調整できるため、安定供給が可能。

多くが常温保存でき、流通・保管が容易。

製造コストが低く、コンビニや量販店などでも流通。

2. 瓶内二次発酵タイプ(シャンパーニュ方式)

製法概要: 発酵中の醪(もろみ)を瓶に詰め、瓶内でさらに発酵させ炭酸を自然発生させる。

特徴自然発酵による繊細できめ細やかな泡。

酵母や米の旨味を含んだ複雑な味わい。

瓶内で圧が高まりやすく、高級志向の製品に多い。

シャンパンと同様の製法で、「Awa酒」としてブランド展開も進行中。

3. 二次タンク発酵型(シャルマ方式)

製法概要: 瓶ではなく高圧タンク内で二次発酵を行い、瓶詰め前にろ過を実施。

特徴瓶内発酵に近い味わいだが、大量生産に適している。

タンクで発酵するため透明でクリアな仕上がり。

製造の安定性とコスト効率のバランスに優れる。

4. アクティブにごりタイプ(活性にごり酒)

製法概要: 粗濾過のみで酵母が活動中の状態で瓶詰め。

発酵が進むことで炭酸が生まれる。

特徴にごり特有の濃厚なテクスチャと発泡感。

炭酸強度に個体差があり、吹き出しや破裂リスクも。

要冷蔵で取り扱いには注意が必要。

自然派で“生きた酒”の醍醐味を楽しめる。

WACOCA: People, Life, Style.