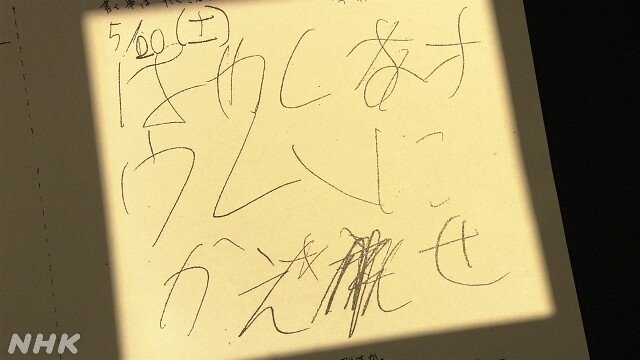

「頭に触るな、触っていいのは尊師だけだ」「はやくオウムにかえせ!」

30年前、オウム真理教の教団施設から山梨県の児童相談所に保護された53人の子どもたち。オウムの教えに染まった子どもたちは当時大きな注目を集めていた。

大人になった彼らは今どんなふうに暮らしているのだろうか。そしてカルト宗教の誤った生活体験や教えは彼らの人生にどんな影を落としたのだろうか――。

地下鉄サリン事件から30年。

私たちは当時の子どもたちに会いにいくことにした。

(クローズアップ現代「オウムの子」取材班)

クローズアップ現代「オウム真理教の子どもたち 知られざる30年」

3月18日19:30~放送

NHKプラスで3月25日まで配信↓

クローズアップ現代「オウム真理教の子どもたち 知られざる30年」

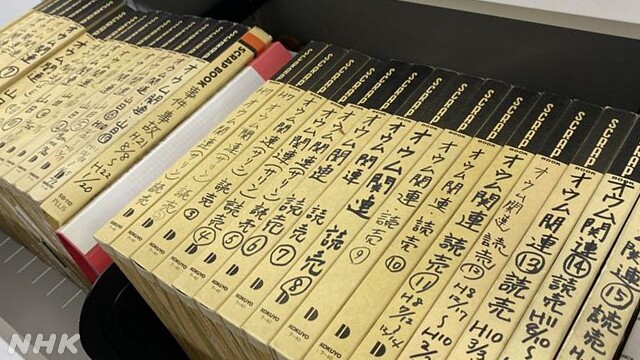

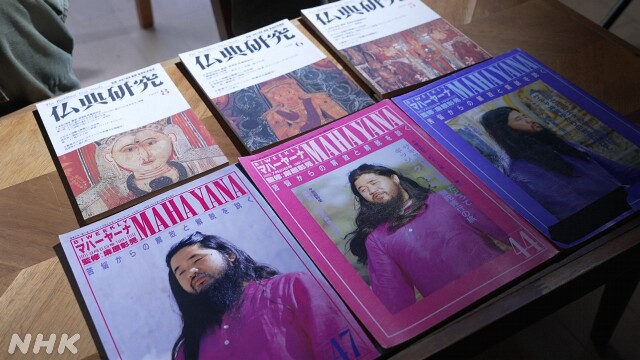

局内に眠っていた膨大な資料との格闘

1年前の春。NHK甲府放送局の資料室で私たちはオウム関連の膨大な資料と格闘していた。当時の記者たちがまとめた取材メモや新聞記事のスクラップ、写真など、オウム真理教の一大拠点があった地元の放送局だけにその数は膨大だった。

何時にどこから中継を出すのか、取材拠点をどこに設けるのか、ディレクターや記者の配置をどうするか。取材体制を構築する過程が分かる資料も含まれており、当時の熱気が手に取るように伝わってきた。

資料の中で「オウムの子ども」というタイトルのファイルが目に留まった。山梨県中央児童相談所が1995年4月、教団施設から53人の子どもを一時保護した際の関係者への取材メモなどだ。「オウムの子ども」というテーマで番組化しようと、多くの当事者家族に取材しようとした痕跡も残されていた。安倍元首相の銃撃事件で注目を集めた、親が信仰する宗教を理由に苦難に直面してきたとされる、いわゆる「宗教2世」の問題。その約30年も前に「カルト宗教と子ども」というテーマで先輩たちが番組を作ろうとしていたことに私たちは驚いた。

教団施設から保護された子どもたちは今、40歳前後になっているはず。子を持つ親になっている人もいるかもしれない。特異な“オウムの教え”のもとで育てられた子どもたちは教団から離れた後どのように社会に適応していったのか。そして昨今の「宗教2世」問題についてどんなことを思っているのか――。

私たちは「オウムの子ども」というテーマで取材を始めることにした。

当事者に取材するため、まずは関係者に手紙を書いて送った。宛所不明で返送されたり返信がなかったりするのがほとんどで、当事者に当たることができないまま数か月が過ぎた。

そして去年6月、ようやく1人と電話がつながった。

ヘッドギア、腐った食べ物、教祖を神聖視…教団施設での生活

3か月以上かけてたどりついた当事者はいったいどんな人なのだろう。不安と緊張が入り混じったままドアをノックした。

迎えてくれたのは40代の加奈さん(仮名)。部屋の様子から、オウム真理教への思いは断ち切れ穏やかに生活しているように見えた。現在は働きながら3人の子どもを育てていて、オウムのことで取材を受けるのは初めてだという。

加奈さん(仮名)

「伝えなきゃという使命感ほど大きいものじゃないですけど、そんなに表に出てくる話でもないので。残しておいたほうがいいかなって」

5歳ごろ母親の入信をきっかけに教団に入り、その後6年間を教団内で過ごした加奈さん。山梨県旧上九一色村(現・富士河口湖町)にあった「第10サティアン」と呼ばれる教団施設で、学校にも通わず修行中心の生活を送っていた。

加奈さんから聞く教団内での暮らしは驚くことばかりだった。

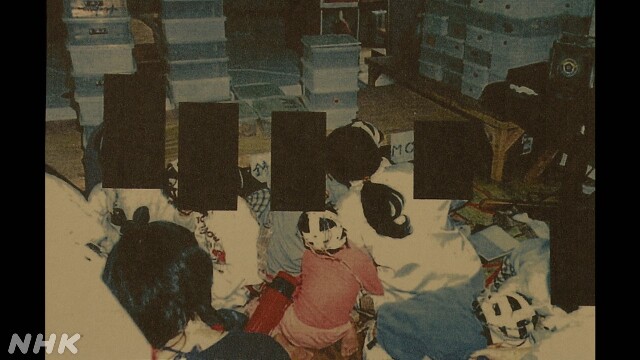

施設では母親から引き離され、子どもたちだけで集団生活。教祖の脳波と同じものが流れているとされる「ヘッドギア」を着用し、食事は1日2回。時にはカビが生えたものを食べさせられることもあった。「毒ガス攻撃を受けるから」と外で遊ぶことも許されない。風呂も週に1回だった。

一般的な生活をすること自体、悪。

社会との関わりを断ち“現世=外の世界”を否定するオウムの教え。

加奈さんは当時、こうした生活を嫌に思っていたのではないか。尋ねてみると意外な答えが返ってきた。

加奈さん(仮名)

「それが日常になっちゃうと、子どもだけで遊ぶこともできて楽しいこともあったのでこっちの生活も良かったんじゃない?くらいの感じになっちゃうんですよね。

当時は外の世界を知らないので、特殊な環境であることも知らないから、選択肢がないじゃないですか。いま思うと虐待といえば虐待なのかもしれないですね」

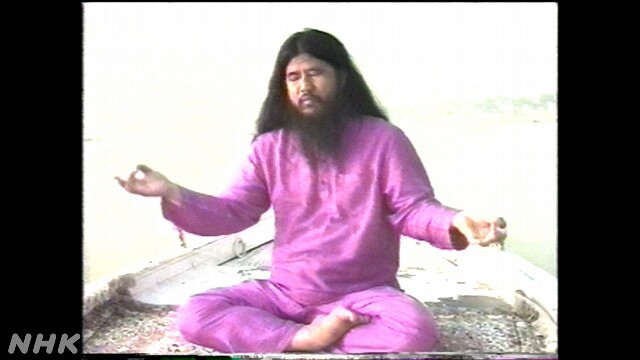

一方で自身のことを「熱心な信者ではなかった」と語る加奈さん。日課の修行は嫌いで「お世話係」と呼ばれる大人の信者から怒られるからしぶしぶやっていたという。では“教祖”である教団代表の麻原彰晃のことはどう思っていたのか。

加奈さん(仮名)

「あがめているわけでもないんですけど、物心ついたときから生活の中に絶対的存在としてあったし、神に近いじゃないですけど、神聖なものとは思っていました」

オウムの教えと“普通”の暮らしの矛盾に葛藤する日々

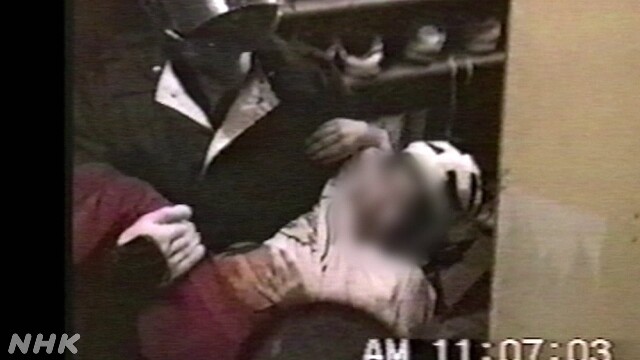

そんな加奈さんの生活が一変したのは1995年4月14日。

教団施設に警察が「踏み込んできた」。

第10サティアンにいた53人の子どもたちは、山梨県中央児童相談所に一時保護されることになる。

一時保護期間中の5月16日、教団代表の逮捕のニュースを知ると加奈さんはさらに混乱したという。

加奈さん(仮名)

「敵だと教わっていたものが教祖を逮捕していて、もしかしたら自分たちのほうが間違っているのかも、と頭によぎりました。自分が育ってきた環境が、価値観が壊れていくことへのショックが大きかった」

その後、加奈さんは児童養護施設などを経て母親の元に引き取られ2人で暮らし始める。

中学校に通い始めて苦しんだことは、教団の教えと社会とのギャップだった。

加奈さん(仮名)

「現世で生きていくために、友達とかと仲よくしたいわけじゃないですか。そうすると、現世の情報をいっぱい入れなきゃいけなくて。“一般人”になろうとするためにとにかくテレビとアニメと漫画をたくさん見るんです。でもそれって教義とは反することじゃないですか。その葛藤で本当に荒れました。教団の教えを信じているわけではないけど刷り込みとして残っている」

このころテレビではオウム関連のニュースが頻繁に流れていた。加奈さんは次第に、地下鉄サリン事件など一連の事件が教団の犯行だったと確信していく。社会からオウムに向けられる視線を知り、オウムにいた過去を隠すようになった。

しかし過去は隠せても、基本的な金銭感覚や社会のルールが身についていないため、むだな物にお金を使ったり提出物の締め切りを守れなかったりするなど、苦労も多かったという。

母親に「こんな生活をしているのはオウムにいたせいだ」と怒りをぶつけることもあった。

ただひたすら普通でいたかった――。苦しさを素直に言葉にできず、母親への当てつけのように自傷行為にまで及んだ。

「一時保護されたときが0歳」

3時間以上に及ぶ取材。

私たちは言葉を選びながら質問を重ねていたが、加奈さんは包み隠さず胸の内を語ってくれた。言葉に詰まったり感情が爆発したりすることもない。淡々と話す姿を見ていると、加奈さんはオウムから出た後の人生についてどう思っているのだろう――。ふと、そんな疑問が頭をよぎった。

加奈さん(仮名)

「大変な時期はもちろんあったんですけど、全体を通して30年間大変だったかと聞かれると、そんなに大変だったとも思ってなくて……。ベースはずっと大変なんです。でも普通の人の大変さの基準と違うから、そう思っていないのかも…」

オウムの子どもたちが歩んだ人生は苦しいことの連続で、本人たちは苦しいと自覚する時間さえなかったのかもしれない――。

加奈さんは「一時保護された時が0歳だと思っています。普通の人よりも10年は成長が遅れているんです」とも話してくれた。

オウムにいなければそんな苦労をすることもなかったはずだ。私たちは改めて、オウム真理教が子どもたちに与えた傷の深さを思わずにはいられなかった。

「自宅には絶対来るな」 過去を偽り生きる男性

取材の中で、愛する家族にさえ真実を伝えられずオウムにいた過去を隠し続けている男性にも話を聞くことができた。

健一さん(仮名)と初めて出会ったのは今年1月だった。

「2世と同姓同名の人が住んでいる」というわずかな情報を頼りにその住所を訪ねた。NHKに残る膨大な資料の中から彼の名前を見つけ出し、さまざまな情報を統合すると「本人の可能性は高い」というもので、センシティブな取材をするには少し心もとない状況ではあった。しかし1人でも多くの証言を聞くためには1人ずつ当たっていくほかなかった。

明るい色の一軒家の表札は私たちが持つ情報と一致していて、駐車場にはワンボックスカーが1台、家族と一緒に住んでいることが容易に想像できた。実際に健一さんが住んでいるという確証はないが、チャイムを鳴らして家族に本人確認をすればいいという単純なものでもない。もし本人であることが確認できたとしても、オウムにいた過去を家族に隠していた場合トラブルは避けられず、貴重な証言を取材できなくなるどころか彼の人生を壊しかねないのだ。

自宅近くだと取材を受けている様子を家族に見られる可能性があるため、彼の職場の近くで待機することに。男性が事務所で1人になったのを確認し、思い切ってドアをたたいた。彼は認めるだろうか、あるいはしらを切るだろうか、はたまた全くの別人だろうか…さまざまな返答を想定しながら待っているとドアが開く。健一さんは40代、近くで見ると年の頃合いは合致する。私たちがNHKの取材で来たことを告げ「健一さんでいらっしゃいますか」と尋ねると「そうです」と答えた。ただの同姓同名の可能性は否めない、はやる気持ちを抑えつつ取材の主旨を伝える。

「いま、オウムの取材を進めています」…すると健一さんは苦笑いをしながら「あぁ、なるほど。よく僕にたどりつきましたね」と笑い、外は寒いだろうからと事務所に招き入れてくれたのだった。

健一さんは、今までオウムにいた当時の話を聞きに訪ねてきた人はいないと驚きを口にしながらも「取材に応えることはかまわない」と快諾してくれた。その日は彼に別件があるということで長居はできなかったものの、連絡先を交換、後日改めて話を聞くこととなった。その上で彼は「自宅には絶対に取材に来るな、自分の素性は誰にも話したことはない」と私たちにくぎを刺したのだった。

健一さんは30年ものあいだ、オウム真理教に身を置いていたことをひた隠しにしていたのだ。友人や知人のみならず、長年連れ添っている妻や子どもにさえも、ウソで固めた過去を語っているという。予想をしていたケースではあったが、いざ本人の口からその事実を聞くと、オウム真理教が子どもだった彼に背負わせた「未来」はあまりにも重かった。

「これはうちらがやったんだ」 解けていく洗脳

出家したのは平成に入ってまもない頃、小学4年生の頃だった。施設にいた信者の間ではハルマゲドン=終末戦争が起きるという話がたびたび持ち上がっていたという。みな「攻撃を受けている」「迫害されている」と、教団側の主張の一切を信じ込んでいたと話す。

健一さん(仮名)

「戦時中の日本もあんな感じだったのかなと思う。右向け右と言えばみんな同じ方向を向いてしまう。イペリット(毒ガス)やサリンが何かというのは説法に出てきていて、信者の感覚からするとそれらは攻撃をしてくる敵への対抗手段だと思っていた。逃げ出したら地獄に落ちるという教えと、言われたことをやれば死んだ後にいいところにいけるっていう教えがあるんだから、洗脳されている人は頑張っちゃうよね」

その後、武装化を進めたオウム真理教は1994年に最初の無差別殺人となる松本サリン事件を起こす。さらに翌年3月、史上最悪の無差別テロとなった地下鉄サリン事件を引き起こした。警察は事件の2日後、全国の教団施設に一斉に強制捜査に乗り出す。健一さんが出家してから5年の月日がたっていた。

多くの子どもたちが保護される中、健一さんは教団関係者のもとを転々とする暮らしを続けていたという。その生活の中でオウム真理教が引き起こした事件や関係者が続々と逮捕されたことをニュースで触れ「これはうちらがやったんだ」と気付き、洗脳が解けていったと話す。

「子どもだからしょうがない」と思わないと前に進めない

親に引き取られることはなく、高校卒業までの4年間を養護施設で過ごすことになった健一さん。オウムが凶悪な事件を引き起こした張本人だったと気付いたこの時から、自分の過去を偽り続ける彼の人生は始まったと振り返る。

健一さん(仮名)

「どうせやばいって思われるだけだからずっと黙っといたほうがいい。嫌な記憶というか、トラウマというか、もう人には言えないっていうマイナスの気持ちを抑え込んで生きてきた。

オウムの事件で人が死んでしまったという葛藤はある。でも、俺ら子どもだったから、みずから入信したわけじゃないから、俺の意思じゃないからということを免罪符にしてきた。しょうがないって思うようにしなければ前に進めなかった」

オウムの凶行は、ひとりの少年に偽りの過去を語り続けさせるという宿命を負わせていたのだった。端から見れば彼の境遇は悲劇だろう。しかしオウムから完全に離れるためには、結果的には最善の選択だったと健一さんは話す。

健一さん(仮名)

「倫理的には親と子どもを離すという大きな問題にぶつかるけど、親が洗脳されているなら、完全に遮断するしかない。俺は家族やオウムを完全に遮断して別の人生を歩んできたから今がある。俺は無関係だったって思い込むしかない」

妻にも子にもウソ いつほころびが出るかわからない恐怖

取材の最中、何度か彼の妻や子どもの話になったことがあった。心から家族を愛しているのだと言わんばかりに、幸せそうに話してくれたことが印象的だった。

しかし、愛する者にも真実は明かせない――そのいびつさこそが「オウムの子どもたち」が抱える苦しみそのものなのだろうと感じる。

健一さん(仮名)

「俺がみんなに話しているのはウソの過去だから。家族にはウソの幼少期しか話していないから。それは心苦しいというか、いつほころびが出るかなっていう恐怖を抱きながら生きている。十字架を背負って、墓場まで持っていくしかない」

今もオウムの教えを心のよりどころにする人も

今もオウムの教えを信じているという男性にも話を聞くことができた。

4歳で母親と共に出家し、6年間教団施設で暮らしていたという歩さん(仮名)。

歩さんは保護されてからこれまでの30年を振り返り、明るい口調でこう語った。

「オウムにいた過去のせいで、この30年間苦しんだことは一度も、一切ありません」

一体どういうことなのか。

“殺生の禁止”というオウムの教えに共感

歩さんは6年間の修行生活を「かわいい子には旅をさせろというイメージ」と振り返る。普通ではありえないハードな生活を経験できたからこそ、打たれ強さや粘り強さが培われたという。

教団が作ったアニメや本を見る中で、自分自身が吸収したいと思える“教義”にも出会えたと語った。「殺生の禁止」だ。その教えを歩さんは今も守っている。

歩さん(仮名)

「オウム真理教の教義の中で、信じられるものを信じている。生き方に反映させているって言ったほうがいいかもしれないですね。“人に優しく”だったり“生き物を殺さない”だったり。

例えばゴキブリがいても、一般で言う『出た!殺さなきゃ!』みたいなものはなくて、害虫というよりも生き物だから殺さない」

オウムと離れたのはつかの間 信者を続けた母親と教団在籍を継続

一時保護を経て、歩さんは信者ではなかった父親とともに暮らすことになった。

しかし父親と暮らして3年ほどがたったころ、別居していた両親は正式に離婚。歩さんは、信者であり続けていた母親に引き取られ、再び教団に籍を置くこととなった。

地下鉄サリン事件がオウム真理教による犯行だったと報じられたニュースを歩さんが初めて目にしたのはこのころだった。

“殺生禁止”の教えと地下鉄サリン事件の矛盾「考える必要ない」

歩さんが大切にしてきた“殺生禁止”というオウムの教え。一方で、オウム真理教が地下鉄サリン事件をはじめ、多くの人の命を奪ってきたことについてどう考えているのか。

歩さん(仮名)

「社会においては、実行犯の逮捕・死刑、それから教団のトップである人の逮捕・死刑っていうふうな世間でのかたはついたわけじゃないですか。ただ内心でいうと納得はしていないんですよ。

私は誰がやったとも思っていません。(オウム真理教が)関わっている可能性はあるでしょう、関わっていない可能性もあるでしょう。いずれにしてもどちらでもいい。考える必要がないというか、今のこの結論に至りました」

「考える必要がない」と何度も語った歩さん。その上で、これからも“オウムの教え”を心のよりどころの一つとして生きていくという。

歩さん(仮名)

「宗教は生きていく中で自分の心を豊かに、自分の人生を幸せにするもの・道具であると思うわけですよ、自分はね。だからこそまさに、その道具を使って心穏やかに、自分を幸せにするみたいな感じですよね。悪いと思われることから心を守るというか幸せを守るみたいな感じですかね」

「社会復帰の“第一歩”の支援しか行えない」 児童相談所の限界

オウムの生活体験や教えによって、その後さまざまに苦しんだ子どもたち。

児童相談所は一時保護した後どのようなケアを行っていたのか。

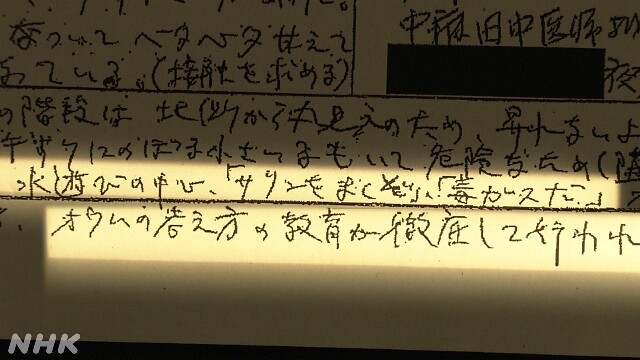

オウム真理教の教団施設があり、53人の子どもたちを保護した山梨県に情報公開請求をすると、当時の職員のメモや子どもたちが書いた日記など資料2800点が開示された。

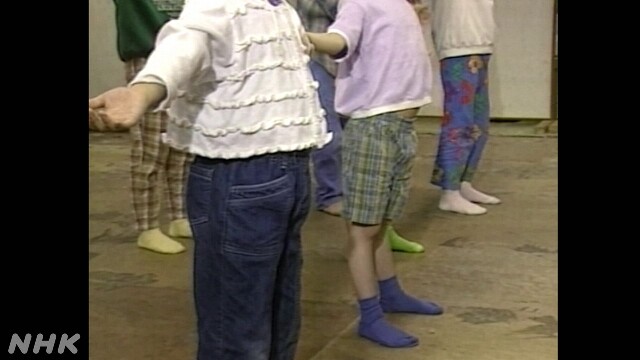

子どもたちの行動を観察した「オウム日誌」には、温かい食事の提供など身の回りの世話を通して子どもたちが少しずつ打ち解けていく様子が記されていた。

子どもたちが初めて児相に来た4月14日の記述

入所当初は元気に乏しく、表情も固かった。ヘッドギアをつけていた児童が多く、頭に触れられるのを嫌った。警官に連行されてきたことを「逮捕」と呼び、児童相談所というよりは警察署という理解をしていた。

約3週間後 5月8日の記述

だいぶ表情や態度が柔らかくなってきている。笑い声も大きく、職員に甘える年長児もいる。徐々に気持ちを開いている様子。

一方で児童相談所の職員たちが子どもたちの将来を決して楽観視していたわけではないということも分かった。

オウムの子どもたちの一時保護を終えた後にとられた職員アンケートには

「オウムがあの子たちから奪っていったものがどれだけ大きいか考えさせられた。オウムの存在が、これからもあの子たちを傷つけることもあると思うが、負けないでほしい」

と、先行きを不安に思う声が記されていた。

しかし山梨の児童相談所で一時保護した53人の子どもたちは、3か月後までに全国26か所の児童相談所に移されていった。山梨県に住民票を置く子どもがいなかったため、ゆかりがある土地の児童相談所にその後のケアを託す必要があったのだ。子どもたちが各地の児童相談所に移ったその後が山梨の児童相談所に伝えられることはなかった。

児童相談所元職員 保坂三雄さん

「オウムの価値観、生き方を身につけていた子どもたちの未来は、われわれとしてはやっぱり心配だったんですよ。ケアの第一歩はできたけど、当然完結なんてものにはいたらなかった。行政の役割の中ではしかたがなかった。でも子どもたちにとってみると中途半端だよっていうことになりますよね。だからある種の限界を感じると共に、ちょっと寂しさみたいなものを感じていることは確かです」

国は長期的な支援の必要性を分かっていたが…

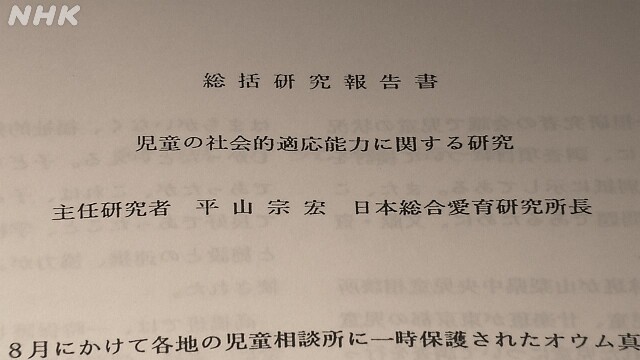

取材を進めると、当時国が子どもたちの支援策を研究しようと試みていたことが分かった。

子どもたちを一時保護した1995年、当時の厚生省が専門家や児童相談所の関係者を集めて研究を開始。オウムの子どもたちを一時保護した各地の児童相談所に調査票を配り、心身の発達状況や行動の特徴などについて分析していた。報告書にはこうまとめられている。

一時保護所での生活により児童の行動はかなり改善されたといえる。しかし、このような特異な生活体験が人格形成にどのような、あるいはどの程度の影響を与えたかは、今後さらにフォローしなければならない。

しかし研究は子どもたちが一時保護された1995年度と96年度の2年間で終わっていた。

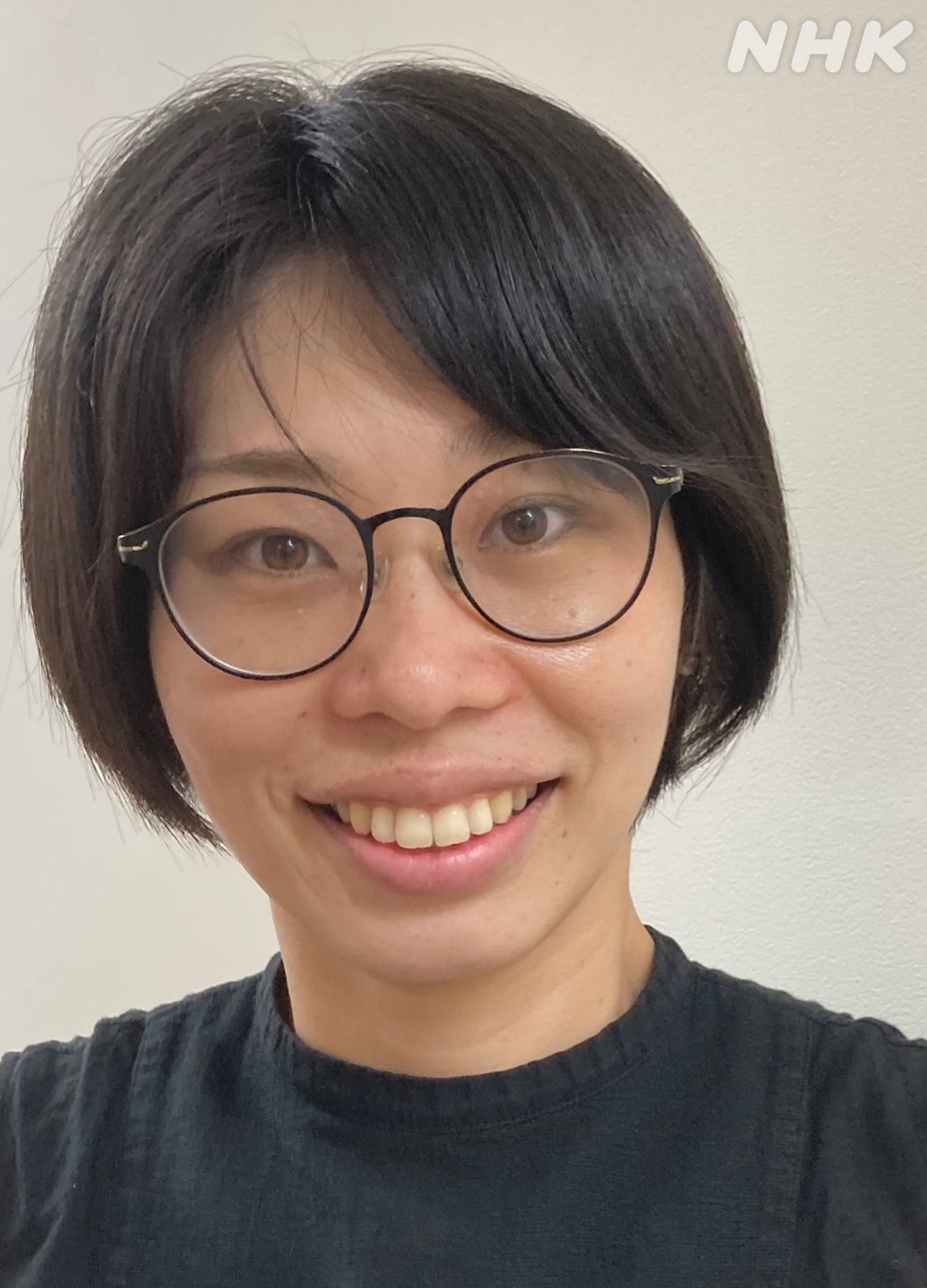

研究班メンバーの1人、小児精神科医で山梨県立大学大学院特任教授の奥山眞紀子さんは当時「研究は本当に終わっていいのか」と複雑な思いだったことを覚えている。しかし子どもたちと直接つながる手立てはなく、フォローする体制も整えられなかった。どうすることもできなかったという。

小児精神科医 山梨県立大学大学院特任教授 奥山眞紀子さん

「もう祈るしかないですよね。子どもたちが全国に散っていったわけじゃないですか。その散った先で本当に適切なケアを受けていい人生を歩んでいてほしい、という祈りしかないです。本来、その子たち(オウムの教団施設にいた子どもたち)から、いろいろなことを学んで、その子たちのケアにも生かすし、次に何かあった時のケアに生かすということを、やっぱり社会として怠ってしまったという思いがあります」

なぜ当時の厚生省は研究を2年で終えたのか。子どもたちへの対応をどうみているのか、国に問い合わせると次のような回答があった。

こども家庭庁の回答

当時の記録は残っておらず、経緯等は不明です。逆境にあった子どもたちについては、児童相談所が保護するとともに、精神的ケア・福祉サービス等による支援が行われてきているものと考えております。

子どものことを「オウム3世」とは呼ばせたくない

オウムの教団施設を出た後、子どもたちが歩んだそれぞれの人生。そこに周囲の支援はなく、「オウム」に対する差別や偏見をおそれ、子どもたちは苦しい胸の内を明かすことができずに過ごしてきた。

取材を終えた今、親に連れて来られただけなのにその後も苦しまなければならなかった子どもたちの人生を知り、私たちはやりきれなさを感じている。

一方で、彼らのこの先を変えられるのも私たち自身であることにも気付かされた。差別や偏見は社会、つまり私たち一人ひとりが生み出しているものだからだ。

最初に答えてくれた加奈さんは、みずからの過去のせいで子どもが「オウム3世」というレッテルを貼られ、苦しまないことをせつに願っていた。

生まれる場所や親が選べないなら、その子どもに罪はないはずだ。信じる宗教だって親と異なってもいい。そんな当たり前の認識をみんなで共有し、彼らが心地よく生きられるような社会になってほしい。取材をする中で、そう強く思った。

宗教を背景とした子どもの悩み 相談窓口(法務省)

おはよう日本ディレクター

谷 圭菜

民放での記者を経て2016年入局

これまでいじめやジェンダーの問題などの取材

甲府局ディレクター

那須 大暉

新聞社を経て2021年入局

事件取材のほか人口減少や地域活性化などをテーマに取材してきた。宮崎県出身

WorldNews部 記者

上野 大和

2012年入局

地方から海外まで、幅広いニュースを日々英語で国外に発信している

WACOCA: People, Life, Style.