線状降水帯, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=3620856 / CC BY SA 3.0

#降水現象

#メソ気象

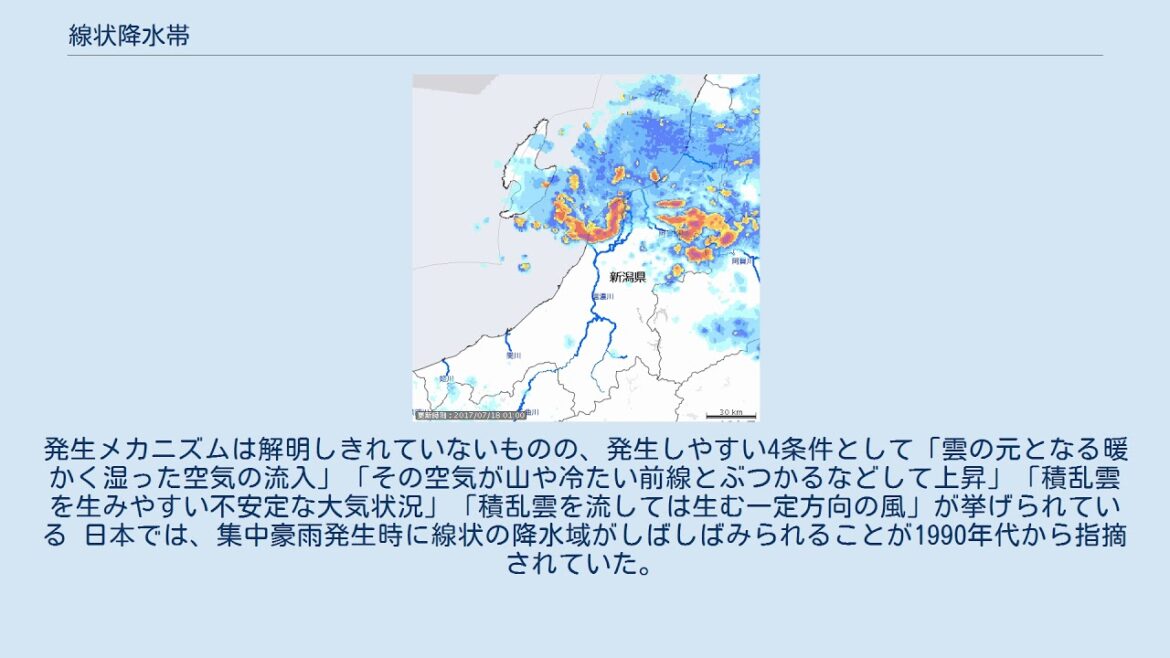

雨雲レーダー(Xバンド)が示す線状降水帯。

2017年7月18日新潟県の例。

平成29年7月九州北部豪雨(2017年7月5日)の例。

福岡・大分付近に、激しい雨の領域が掛かり続けた。

線状降水帯(せんじょうこうすいたい)は、「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50 – 300 km程度、幅20 – 50 km程度の強い降水をともなう雨域」(気象庁が天気予報等で用いる予報用語)である。

日本でこの用語が頻繁に用いられるようになったのは、2014年の平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害以降とみられる。

線状降水帯の実体は複数の積乱雲の集合体であり、メソ対流系の一種とされる。

「線状降水帯 – 積乱雲群 – 積乱雲」の階層構造をもつ事例もある。

局地的な集中豪雨などの原因になっていると見られる。

気象庁気象研究所によるレーダー観測の分析では、1995年(平成7年) – 2006年(平成18年)に発生した台風以外の豪雨261件のうち、約6割(168件)は線状降水帯に起因していた。

日本全国で発生し、九州と四国に多い。

発生メカニズムは解明しきれていないものの、発生しやすい4条件として「雲の元となる暖かく湿った空気の流入」「その空気が山や冷たい前線とぶつかるなどして上昇」「積乱雲を生みやすい不安定な大気状況」「積乱雲を流しては生む一定方向の風」が挙げられている 日本では、集中豪雨発生時に線状の降水域がしばしばみられることが1990年代から指摘されていた。

気象研究所の津口・加藤(2014)は、1995年 – 2009年の4月 -11月の期間を対象として、日本で起きた集中豪雨事例を客観的に抽出し降水域の形状についての統計解析を行ったところ、台風によるものを除いて、約3分の2の事例で線状降水帯が発生していることが明らかにされた。

近年では、平成24年7月九州北部豪雨、平成25年8月秋田・岩手豪雨、平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害、平成27年9月関東・東北豪雨、平成29年7月九州北部豪雨、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)、令和2年7月豪雨で発生した。

中緯度の線状降水帯については内部構造により、 スコールライン型 バックビルディング型 バックアンドサイドビルディング型 に分類される。

WACOCA: People, Life, Style.