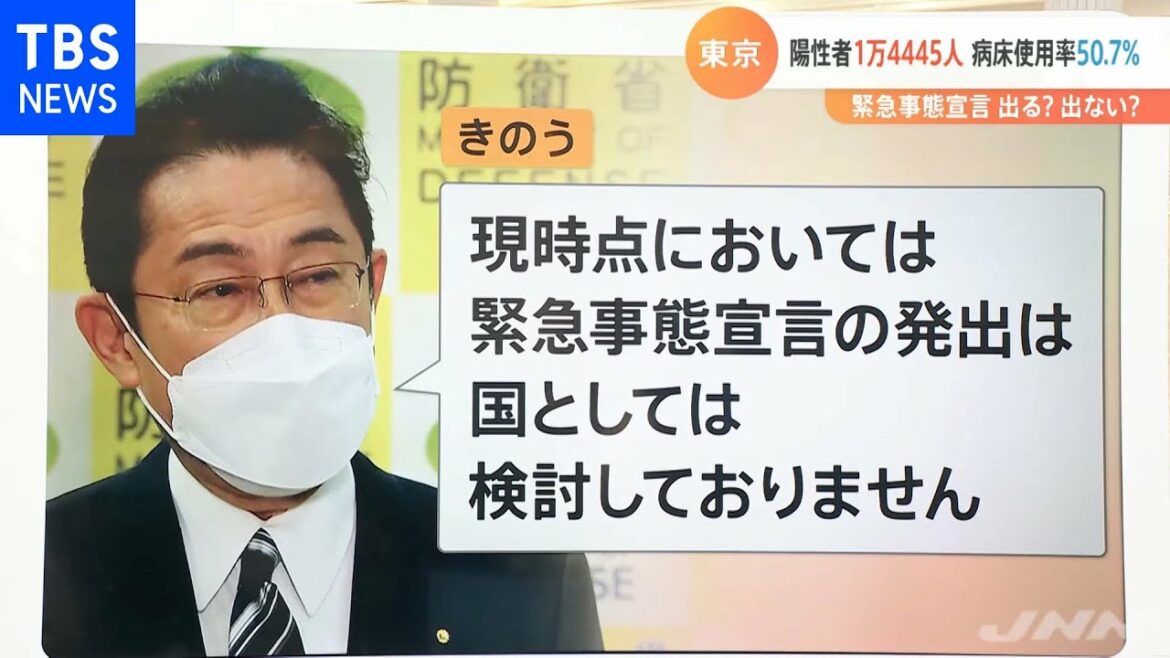

2月1日、東京都の病床使用率が50.7%となり、小池知事が緊急事態宣言の要請を検討するとした50%を超えました。一方、岸田首相は1月31日「現時点においては緊急事態宣言の発出は国としては検討しておりません」と明言。また専門家は「医療現場の声を聞いてほしい」と指摘。

緊急事態宣言の発出タイミングは?オミクロン株の特性に合わせた政策について見ていきます。

■緊急事態宣言 政府の見解は

井上貴博キャスター:

オミクロン株の特性に合わせた政策について、政府自治体の声をまとめました。まずは岸田首相の1月31日の発言です。「現時点においては緊急事態宣言の発出は国としては検討しておりません」一つの指標ではなくて総合的に判断する、それがどうなっていくのか。

続いては松野官房長官の発言です。「一定の客観的な指標を満たせば機械的に発出するといった運用にはなじまない」オミクロン株の厄介さの一つとして一つの指標だけを見ればいいということではないのでしょうが、それではどう判断していくのか。

このような中で、周辺に対し岸田首相は「ピークアウトが見えているのに行動制限を強めれば政権がひっくり返る」と話しているということです。確かにピークは今週もしくは来週あたりにくるという見方が大勢を占める中で、どう判断するのでしょうか。

ホラン千秋キャスター:

岸田首相の胸の内というのは今どんなものでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

一つは「まん延防止等重点措置でやる」と決めてるので、そこで様子を見ましょうと言っているんだから、あまりすぐ緊急事態宣言に移行できないということ。それからもう一方で経済を回すんだと言っていますので、経済をしめる形の緊急事態宣言にはなかなか踏み出しにくいというのがあって、そこが崩れると“この政権なんかやっぱりちょっとグラグラしてるんじゃないか”と見られるのは非常に警戒していますよね。その前提としては、今週から来週にかけて感染がピークアウトしてくるんじゃないか。それによって、病床のひっ迫も起きないんじゃないかという楽観的な見通しがあるんですけど、果たして本当にそう進むのかどうか、これはなかなかそう簡単ではないと思いますがね。

ホランキャスター:

重症者や亡くなる方のピークは感染者数のピークから1か月後と言われている部分もあります。となると「なぜあのとき緊急事態宣言を出さなかったのか」と言われてしまう可能性もあるわけですよね。

星さん:

加えてやっぱりワクチンが遅れていますから、感染の拡大、それから高齢者の重症化はワクチンが出遅れたからじゃないかということになってきますと、政権そのものに批判が向いてきます。そこを一番警戒しているというのが首相の先ほどの発言などに感じられますよね。

ホランキャスター:

このあたり、松本医師はどうお考えですか?

国際医療福祉大学 感染症学講座主任教授 松本哲哉医師:

ピークアウトするかどうかも本当のところはわからないですよね。ただピークアウトしてくれるとすれば、確かに感染者数は減っていくのでしょう。ただ入院患者というのは感染が判明してから1週間後くらいに悪化したりして、そこで入院します。入院された患者さんはそう簡単に退院できるわけではありません。病院はだんだん病床が埋まっていくわけです。そのようにだんだんキャパシティが減ってくる中で、特に今後高齢者で重症化したり、あるいは持病を持っている人が悪化したりということが増えてくれば、感染者数は減ってくるけど重症者数はむしろどんどん増えていって、結局病院の医療ひっ迫というのはこのままいけば2月の後半はかなり厳しい状況になってくるんじゃないかと思います。

それを見据えて考えるならば、今何の対策をとるのか。緊急事態宣言を出して感染者数を減らすのが大事なのか、あるいは重症者の増加を見据えてまた別の仕組みの医療提供体制を作るのか。ワクチンがとにかく進んでいませんので、そういう意味では、今後重症者はそれなりに増えてくる可能性はあると思います。

井上キャスター:

それを見据えた上で、オミクロン株の特性に緊急事態宣言は効果があるのか。その部分は政府として答えは出ているんですか?

星さん:

緊急事態宣言によって人流を押さえるというのは効果があるということなんですけど、一方で、オミクロン株は重症化しにくいということだから経済を回すんだという方針にギアを入れちゃっていますから。緊急事態宣言で人流を抑えるというのはちょっとギアチェンジをしなくてはいけないということですから、そこの発想の転換がまだできていないということだと思いますし、転換すべきかどうかというのも、実際検討にまだ入っていないと思いますね。

■各自治体 考え方はそれぞれ

井上キャスター:

自治体がどういう動きを示しているのかも見ていきます。まず東京です。小池百合子都知事自身が「病床使用率50%」を緊急事態宣言を国に要請することを考える一つの基準にしようとしていた中で、2月1日の病床使用率は50.7%(3510人/6919床)となりました。小池知事は1月28日「重点措置の効果を見定めつつ国とも連携しながら総合的に検討する」と言っていました。そこで岸田首相としては、いや、今は緊急事態宣言ではないということでした。

大阪の病床使用率は2月1日時点で7割を超え73.6%(2762人/3753床)です。重症病床使用率が15.4%(94人/612床)。吉村知事は重症病床使用率の基準は40%としていて、こに達することがあれば緊急事態宣言を要請すべきだと、ここを一つのポイントにしているのが大阪です。

全く違う考え方の自治体もあります。山梨県の病床使用率は72.1%(271人/376床)と7割を超えた一方で、重症病床使用率は0%(0人/24床)です。奈良県は病床使用率が同じく7割を超え74.6%(376人/504床)です。重症病床使用率は38.2%(13人/34床)。どちらの自治体もまん延防止等重点措置を要請していません。

というのもオミクロン株に重点措置が効くのかどうかよくわからない。1月28日、山梨県の長崎光太郎知事は「まん延防止等重点措置は使える手段とはなっていない」と発言。周りがやっているから、他にやることがないから出すということではなく、うちはそっちではないんだという独自路線ともいえるのが山梨と奈良のケースです。

政府分科会の尾身茂会長は2月1日に緊急事態宣言について「コロナ病床や重症病床使用率だけでなく、入院者の重篤度をも考慮して総合的に判断する必要がある」と発言しています。やはり“総合的に”というところに終始している状況です。

ホランキャスター:

緊急事態制限はある程度知事に権限を与えて、それぞれの地域に合わせて制限を加えていくというのが元だったような気がするんですが、今なんとなく緊急事態宣言を出したら一律で、というふうになっているので、今回のオミクロン株に対してはきつすぎるんじゃないかという部分もあるということなんでしょうか?

星さん:

元々まん延防止等重点措置というのは知事の裁量をかなり認めている対応なので、こういった反応が出てくるのは当然ですし、地域によっては「うちはまん延防止等重点措置もいりませんよ」というところで独自にやっているところがあって、特に飲食をターゲットとするのは問題だということもありまして。地域の特性に合わせてやることは結構なことなんですが、やっぱり都市部、東京・大阪では病床の問題に直結してきますので、そこについては分けて考える必要があると思います。政府もそこは東京・大阪は注視していかなきゃいかんというスタイルでやっていると思いますね。

松本医師:

こういう数字が出ていることで判断基準にされていますが、私は本当に医療の現場の声を聞いてほしいと思います。数字だけで測れるものではなくて、今までと比べてかなり厳しい状況になってきているというのは、もう声を聞いたらわかると思いますので。現場がどういう状況かというのをしっかりと見ていただきたいと思います。(01日17:36)

WACOCA: People, Life, Style.