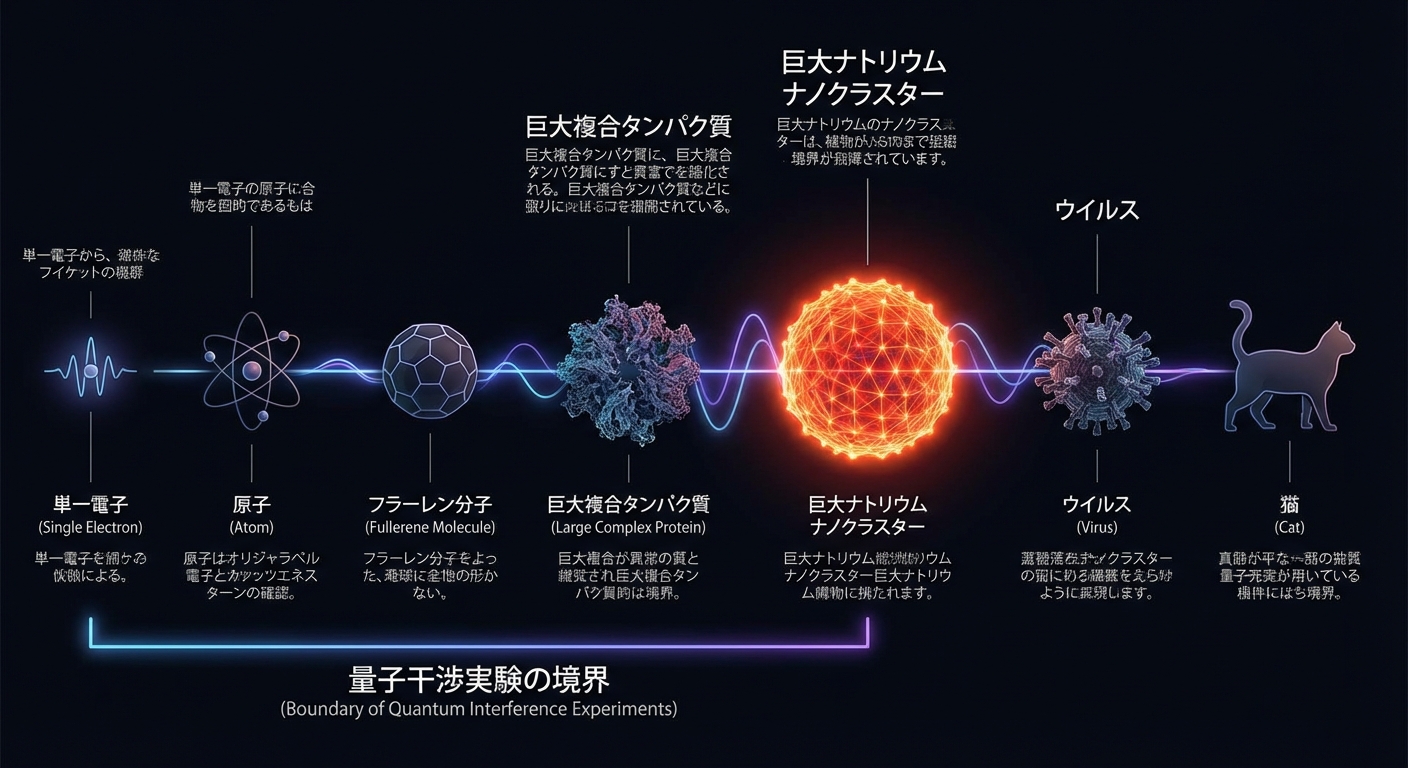

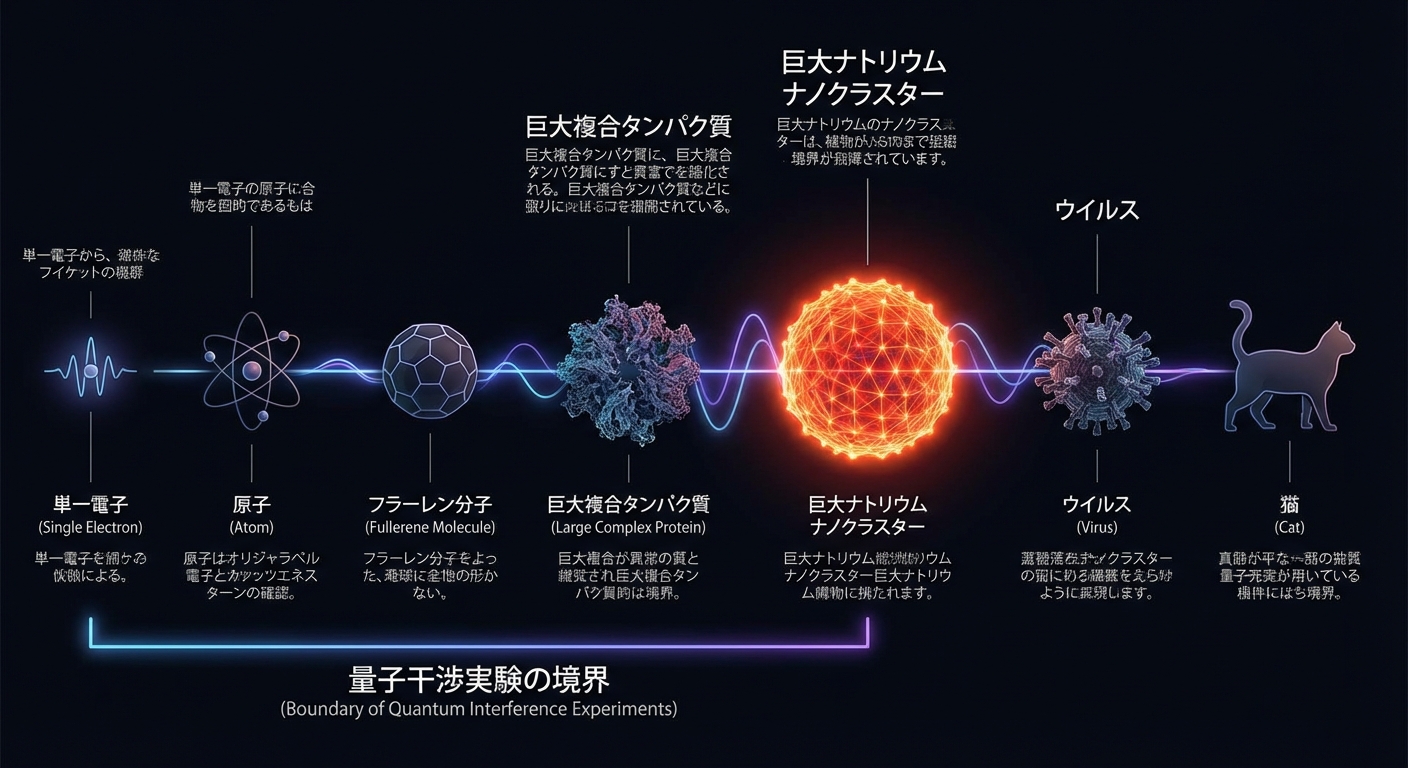

オーストリア・ウィーン大学とドイツ・デュースブルク・エッセン大学の共同研究チームは、数千個の原子から構成される「巨大な」金属ナノ粒子においても、量子力学特有の「波としての性質」が現れることを実証した。この発見は、これまで微小な原子や電子の世界だけの現象だと考えられがちだった量子効果が、我々が目にする物質(マクロな物体)の世界へといかにして繋がっているのか、その深淵なる境界線を照らし出すマイルストーンであり、歴史的な発見と言えるだろう。

我々は今、物理学の教科書が書き換わる瞬間を目撃しているのかもしれない。

2箇所の場所に同時に存在する「金属の塊」

量子力学の世界では、「重ね合わせ(Superposition)」という奇妙な現象が日常的に起こる。これは、一つの粒子が同時に複数の場所に存在したり、複数の状態を同時に取ったりする現象だ。この概念を最も有名にしたのが、オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが1935年に提唱した思考実験「シュレーディンガーの猫」である。箱の中の猫は、観測されるまで「生きている状態」と「死んでいる状態」が重なり合っている――というパラドックスだ。

しかし、我々の日常(古典物理学の世界)では、猫は生きているか死んでいるかのどちらかであり、金属のボールはA地点かB地点のどちらかにしか存在しない。では、量子の「不思議」はどこで消え、いつ日常の「常識」に切り替わるのか? 物理学者たちは長年、この境界線、すなわち「マクロスコピシティ(巨視的性質)」の限界を探り続けてきた。

今回、ウィーン大学のSebastin Pedalino氏、Markus Arndt教授、Stefan Gerlich氏らが率いる研究チームが達成したのは、この境界線を大幅に押し広げる快挙である。彼らは、170,000ダルトン(原子質量単位)を超える質量を持つナトリウムのナノ粒子において、量子干渉縞(波としての性質の証拠)を観測したのである。

「巨大」とはどれくらいの大きさか

「ナノ粒子」と聞くと小さく感じるかもしれないが、量子力学の実験対象としては破格の大きさだ。

構成原子数: 5,000個〜10,000個のナトリウム原子。

直径: 約8ナノメートル。これは現代の半導体トランジスタの微細構造や、インスリンなどのタンパク質、あるいは小さなウイルスに匹敵するサイズである。

質量: 陽子や中性子の17万倍以上。

これまで、電子や光子、あるいはフラーレン(C60)のような分子で量子干渉が確認されたことはあった。しかし、これほど複雑で質量の大きな「金属の塊」が、まるで波のように振る舞い、空間的な広がり(非局在化)を見せたという事実は、直感に反する驚くべき現象だ。Pedalino氏が「直感的には、これほど大きな金属の塊は古典的な粒子として振る舞うはずだと考えるでしょう」と語る通り、常識を覆す結果となった。

実験の核心:MUSCLEインターフェロメーター

ウィーン大学のMulti-Scale Cluster Interference Experiment (MUSCLE) (Credit: University of Vienna)

この偉業を可能にしたのは、「MUSCLE(Multiscale Cluster Interference Experiment)」と呼ばれる極めて精緻な実験装置である。研究チームは、原子ビームを生成し、それを波として干渉させるために、物理的なスリット(格子)ではなく、紫外線レーザーによる「光の格子」を用いたTalbot-Lau干渉計を構築した。

1. 極低温の粒子生成

まず、液体窒素温度(77ケルビン)に冷却された環境下で、ナトリウムを蒸発させ、ヘリウムとアルゴンのガス中で凝集させることで、数千個の原子からなるナノ粒子クラスターを生成する。低温に保つ理由は、熱による外部環境への放射(デコヒーレンス)を防ぎ、量子の「波」としての性質を壊さないためである。

2. 光の回折格子による操作

生成されたナノ粒子ビームは、3つの段階を経て干渉計を通過する。ここでは、波長266ナノメートルの高出力紫外線レーザーが定在波を作り出し、あたかも物理的な格子のように機能する。

第1の格子(G1): 粒子のコヒーレンス(波としての整い具合)を準備する。

第2の格子(G2): ここが実験の心臓部である。通過する粒子に対して位相変調を与え、波としての干渉を引き起こす。

第3の格子(G3): 干渉によって生じたパターンの「縞模様」を検出するためのマスクとして機能する。

3. 量子干渉の観測

粒子が古典的な「粒」であれば、スクリーンには単なる粒子の山ができるはずである。しかし、観測されたのは明確な「干渉縞」であった。これは、個々の巨大なナノ粒子が、一度に複数の経路を通過し(空間的に分裂し)、自分自身と干渉したことの決定的な証拠である。その「波の広がり」は、粒子自体の直径(8nm)よりも遥かに大きい133nm以上の距離にまで及んでいた。

「マクロスコピシティ」の新記録

この実験結果の重要性を客観的に評価するために、研究チームは「マクロスコピシティ(\(\mu\))」という指標を用いている。これは、ある実験がどれほど「量子的」であり、かつ「巨視的(マクロ)」であるかを定量化する数値だ。

今回の実験で記録された値は \(\mu = 15.5\) であった。

これは、過去の類似実験の記録を桁違いに更新するものである。例えば、電子を用いた実験で同等の検証を行うには、電子の量子状態を1億年も維持する必要があるが、今回のナノ粒子ではわずか100分の1秒で同等の検証強度を達成したことになる。

標準量子力学の勝利と「崩壊モデル」への挑戦

物理学の世界には、「物体がある程度の大きさや質量を超えると、重力などの影響で量子状態が壊れ、自動的に古典的な状態に『崩壊』するはずだ」と考える理論モデル(客観的崩壊理論など)が存在する。これは、なぜ我々の日常でシュレーディンガーの猫が見られないのかを説明しようとする試みの一つだ。

しかし、今回のウィーン大学の結果は、標準的なシュレーディンガー方程式が、17万ダルトンという巨大な質量領域でも修正なしで完全に成立することを示した。これにより、量子力学に修正を迫るいくつかの崩壊モデルは、その成立の余地を極めて狭められた(あるいは否定された)ことになる。物質の質量が増えても、環境からの干渉さえ遮断できれば、量子力学の法則はどこまでも適用される可能性が高いのだ。

量子と古典の境界線はどこにあるのか?

今回の発見は、「境界線は我々が思っていたよりも遥かに遠くにある」ことを示唆している。原理的には、環境からのノイズ(熱、ガス分子の衝突、振動など)を完全に排除できれば、人間ほどの大きさの物体でさえも量子的な波として振る舞う可能性がある。

ボーアの対応原理への収束

論文では、さらに質量の大きい(40万〜100万ダルトン)粒子についても言及されている。興味深いことに、質量がさらに増大すると、粒子のド・ブロイ波長(物質波の波長)が極めて短くなるため、実験装置の寸法に対して波としての性質が見えにくくなり、結果として古典的な粒子のような挙動に近づいていく様子も確認された。

これは、量子力学が極限において古典力学と一致するという「ボーアの対応原理」を実験的に裏付けるものでもある。つまり、世界は「量子」と「古典」に分断されているのではなく、連続的に繋がっているのである。

ウイルス、そしてその先へ

この研究が切り開く未来は、基礎物理学の枠に留まらない。

ウイルスや生体分子の量子実験: 今回の実験対象である17万ダルトンという質量は、小さなウイルスや大きなタンパク質と同等である。将来的には、ウイルスのような「生物学的構造を持つ物体」を量子重ね合わせ状態にする実験も視野に入ってくる。

超高感度センサー: 重ね合わせ状態にある粒子は、外部からの力に対して極めて敏感である。この性質を利用し、重力波やダークマターの検出、あるいは微細な表面力の測定など、既存の技術を凌駕する量子センサーの開発に応用できる可能性がある。

ウィーン大学の研究チームは、さらに実験装置を改良し、将来的には数百万ダルトン級の物体での干渉観測を目指している。我々が「現実」と呼んでいるこの世界が、実は巨大な量子的な波の重ね合わせでできているという事実を、彼らは一歩ずつ証明しつつあるのだ。

100年前にシュレーディンガーが思考実験として夢想した「生死の重なり合った猫」は、金属ナノ粒子の姿を借りて、今まさにウィーンの実験室でその片鱗を見せている。

論文

参考文献

WACOCA: People, Life, Style.