米国の天文学者クライド・W・トンボーは、ほぼ100年前に冥王星を発見した。人類がその次に新たな惑星を見つけたのは1992年のことだ。ところが、この新惑星は太陽系の惑星ではなかった。太陽系の外で、別の恒星(正確には中性子星)の周りを回っていたのだ。こうした惑星を「太陽系外惑星」、略して「系外惑星(exoplanet)」と呼ぶ。

この年以降、天文学者によって発見、記録された系外惑星の数は6,000を超える。太陽系の惑星ですら名前を覚え切れないのに、HD 189733bのような記号で呼ばれるこれらの惑星すべてを覚えることは不可能だ。ちなみにHD 189733bでは、溶融ガラスの雨が降り、猛烈な風が吹き荒れているという。

系外惑星は、最も近いものでさえ地球からの距離は4光年を超える。地球人がこうした星を訪ねる日が来るかどうかは疑わしい。そんな惑星をなぜ探そうとするのか。それは、「わたしたちは宇宙で唯一の存在なのか」という、長年の謎の答えが見つかるかもしれないからだ。わかっているのは、生命が存在するとすれば、それはどこかの惑星上であるということだけだ。いまでは、地球に似た環境をもつ惑星を探す競争が繰り広げられているのだ。

発見が難しい理由

問題は、最高の望遠鏡を手に入れて、空を眺め回すだけではどうにもならない、ということだ。望遠鏡の分解能には限界がある。分解能とは望遠鏡で識別できる最小の角度のことだ。ハッブル宇宙望遠鏡は、1度の約72,000分の1に相当する0.05秒角という極めて優れた分解能をもち、木星サイズの巨大惑星であれば5,900億kmの距離まで検知可能だ。驚異的な数字だが、この距離は0.06光年に過ぎない。これに対し、地球に最も近い太陽系外の恒星であるプロキシマ・ケンタウリは、4.25光年も離れた場所にある。

もうひとつの問題は、惑星がぼんやりとしか見えないことだ。確かに夜空に浮かぶ木星は肉眼でもよく見えるが、それはこの惑星の表面に太陽光が反射しているからだ。この反射光は、地球に届く直射日光よりはるかに弱いので、日中は木星がまったく見えなくなる。系外惑星にも同じことが言える。恒星が放つ光に比べ周囲の惑星はあまりに暗く、地球からは識別できないのだ。

幸い、ほかにいくつか方法がある。既知の大半の系外惑星の発見に使われたふたつの方法について説明しよう。興味深い物理学の話が満載だ。さあ、始めよう。

軌道、恒星の小刻みな揺れ、ブルーシフト

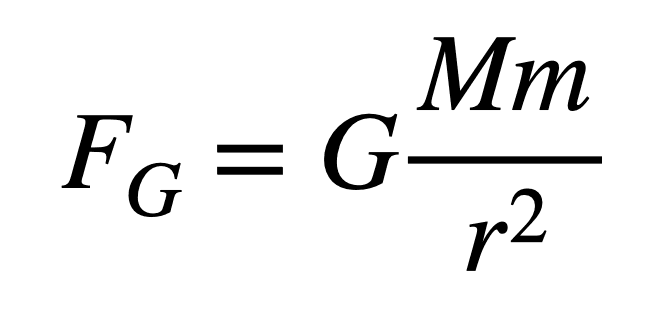

惑星が恒星の周りを回るとき、何が起きているのか。まず思い浮かぶのは、惑星を恒星の方向に引き寄せる重力の相互作用だ。この力(FG)の大きさは、恒星の質量(M)と惑星の質量(m)、そして両者間の距離(r)によって変化する:

Illustration: Rhett Allain

(Gは重力定数を意味するが、ここでは無視して構わない) この力(FG)を用いることで、物体を円軌道上で運動させることができる。ニュートンの「運動の第2法則」を思い出してほしい。物体に力が加わると、物体は加速する。加速は物体の速度の変化として定義される。

しかし、速度とは特定の「方向」をもつ速さのことなので、運動の向きを変えることも加速の一手段となる。惑星が恒星の周りを公転する軌道運動において、この加速は「向心加速度」と呼ばれ、円軌道の半径(r)と物体の速度(v)の両方に依存する。これを上で示した重力の式と組み合わせると、次の方程式が得られる:

WACOCA: People, Life, Style.