第1回「ひろしま国際建築祭」が福山と尾道の市内各所に開催中です(主催:神原・ツネイシ文化財団[*後述])。会期は11月30日まで(本稿にて紹介するまちなか文化交流館での写真展は11月3日で終了)。

開催概要

「ひろしま国際建築祭2025」10/4〜11/30開催! 丹下健三の自邸の再現展示やプリツカー建築賞受賞建築家8組による展覧会など、福山・尾道を中心に8つのプログラムを展開

『TECTURE MAG』では、福山と尾道の両市各所で開催されている展覧会と、オープニング・プレミアトークを取材しました。11月14日に掲載した「ひろしま国際建築祭」会場レポート前編 / 福山に続き、尾道市内の各会場の様子をレポートします(本稿の特記なき画像はすべて『TEAM TECTURE MAG』撮影)。

INDEX

後編・尾道編

・青木 淳+品川雅俊/AS設計〈千光寺頂上展望台PEAK〉 ▷▷▷ 読む

・尾道市立美術館「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」展 ▷▷▷ 読む

・スタジオ・ムンバイが手がけた〈LOG〉にて”「建築の声」を聞く” ▷▷▷ 読む

・スキーマ建築計画〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉の後期展示は11月22日から ▷▷▷ 読む

・SUPPOSE DESIGN OFFICEが海運倉庫を改修した複合商業施設〈ONOMICHI U2〉 ▷▷▷ 読む

・「『ZINE』から見る日本建築のNow and Then」展にて ▷▷▷ 読む

・中山英之設計”移動型キオスク”〈風景が通り抜けるキオスク(Catch)〉 ▷▷▷ 読む

・高野ユリカ写真展「うつすからだと、うつしの建築」 ※11月3日終了 ▷▷▷ 読む

前編・福山編

・石上純也設計”移動型キオスク”〈雲が降りる〉 ▷▷▷ 読む

・ふくやま美術館「後山山荘(旧・藹然荘)の100年とその次へ|福山が生んだ建築家・藤井厚二」▷▷▷ 読む

・藤森照信建築など見どころ満載の神勝寺 禅と庭のミュージアム ▷▷▷ 読む

・堀部安嗣設計”移動型キオスク”〈つぼや〉 ▷▷▷ 読む

・丹下健三の自邸再現プロジェクト進行中、予告展にて縮尺1/3模型を展示 ▷▷▷ 読む

・『NEXT ARCHITECTURE|「建築」でつなぐ新しい未来』 ▷▷▷ 読む

「ひろしま国際建築祭2025」会場レポート前編:福山 / 神勝寺 禅の庭のミュージアムなど各種展示の見どころ

・「ひろしま国際建築祭」開催概要 ▷▷▷ 読む

尾道市内

本稿ではまず尾道を見下ろせる千光寺公園の展望台へ。「ひろしま国際建築祭2025」に参加している会場ではありませんが、AS(青木 淳+品川雅俊)が設計した〈千光寺庁上展望台 PEAK〉が3年半前にオープンしています(アクセスは尾道市役所ウェブサイト観光情報「千光寺公園」を参照、広域マップあり)。

青木 淳+品川雅俊/AS設計〈千光寺頂上展望台PEAK〉

かつての展望台はレストランを併設した円形の小さな建物でしたが、尾道市の建て替え計画に伴い、2018年7月に実施されたプロポーザルにて青木淳建築計画事務所(当時名称)の提案を最優秀案として選出、愛称”PEAK”を得て2022年3月にオープンを果たしています。

〈千光寺頂上展望台PEAK〉 尾道市立美術館からは右手のスロープ付近からは徒歩数分の距離(ロープウェイ山頂駅は左手奥に位置する)

〈千光寺頂上展望台PEAK〉は敷地全体を使って建てられた横に長い架構で、大勢の人が瀬戸内海の眺望を楽しめる仕様となりました。エレベータも併設し、改修前の課題だったバリアフリーにも対応しています。

〈千光寺頂上展望台PEAK〉

〈千光寺頂上展望台PEAK〉

〈千光寺頂上展望台PEAK〉

〈千光寺頂上展望台PEAK〉スロープ上からのエレベーターシャフト側の眺め

“PEAK”からの眺望(東側)

“PEAK”からの眺望(西側)、右側に見える瓦屋根の建物は尾道市立美術館(旧館部分)

〈千光寺頂上展望台PEAK〉

〈千光寺頂上展望台PEAK〉

地上 パノラマ撮影

INDEXに戻る

尾道市立美術館「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」展

「ひろしま国際建築祭2025」に参加している尾道市立美術館は、1980年に開館。尾道にある重要文化財・西郷寺本堂を模した瓦屋根をもつ建物(旧館)を、本展参加建築家のひとりである安藤忠雄氏が改修設計、エントランス側にガラスファサードの新館を増築して2003年にニューアルオープンしています。

尾道市立美術館 外観(千光寺展望台から向かう途上)

尾道市立美術館 外観

館外にも「ナイン・ヴィジョンズ」の関連展示については後述

11月30日まで開催される企画展「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」は、米国・ハイアット財団が毎年発表しているプリツカー建築賞を受賞した、日本の建築家8組・9人に焦点をあてた企画展です。会期中の11月3日には、来館者数が1万人を超えたとのこと(一般財団法人神原・ツネイシ文化財団 11月4日プレスリリースより)。

出展建築家(*印は故人):丹下健三*(1987年受賞)、槇 文彦*(1993年受賞)、安藤忠雄(1995年受賞)、妹島和世・西沢立衛[SANAA](2010年受賞)、伊東豊雄(2013年受賞)、坂 茂(2014年受賞)、磯崎 新*(2019年受賞)、山本理顕(2024年受賞)

主催:ナイン・ヴィジョンズ展実行委員会(尾道市立美術館、神原・ツネイシ文化財団)、中国新聞備後本社

特別協力:千葉工業大学建築学科今村創平研究室、京都大学大学院工学研究科建築学専攻建築史学ダニエル研究室、京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab、マルニ木工、アイティーエル

展示デザイン:香村 翼(香村デザイン室)

アートディレクション:榊原健祐(Iroha Design)

照明:高橋典子

会場:尾道市立美術館

詳細

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/nine-visions/

「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」展示パネル:過去のプリツカー建築賞受賞者を国別に図示、日本は米国と並んで最多の8組

「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」展示パネルより(左から敬称略):丹下健三、槇 文彦、安藤忠雄、妹島和世(SANAA)、西沢立衛(SANAA)、伊東豊雄、坂 茂、磯崎 新、山本理顕

展覧会は2階から。丹下健三、槇 文彦、磯崎 新の3氏の展示がある空間からスタートします。その並びが安藤忠雄氏の展示、ロビーを挟んで、伊東豊雄氏、SANAA(妹島和世+西沢立衛)作品の展示へと続きます。

尾道市立美術館「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」展示風景

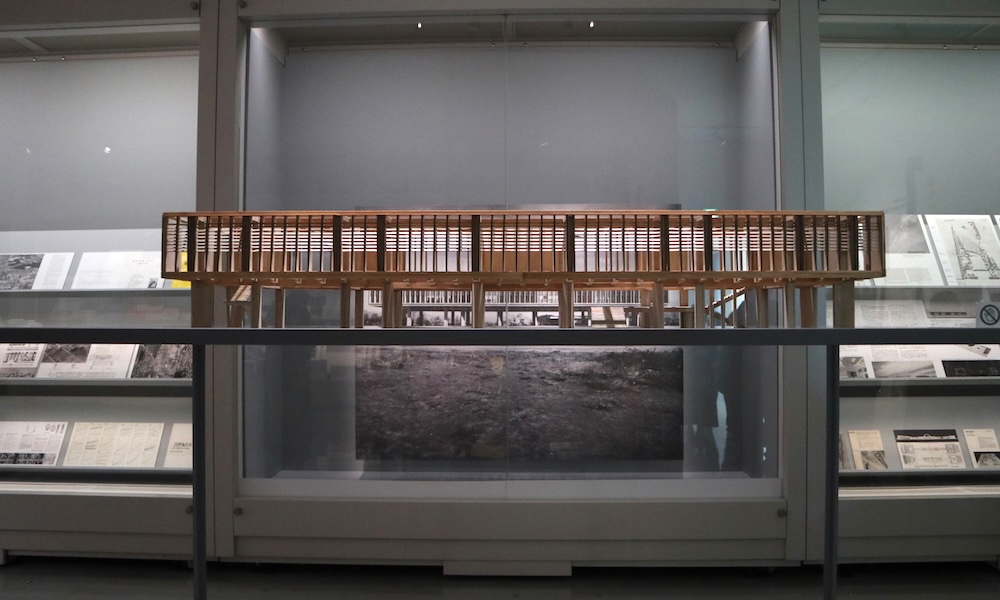

丹下健三〈広島ピースセンター(現・広島平和記念資料館および平和記念公園)〉木製模型(2025年、京都大学トーマス・ダニエル研究室制作)

槇 文彦〈ヒルサイドテラス〉模型(2025年、千葉工業大学建築学科今村創平研究室制作)

磯崎 新と槇 文彦の展示パートについては、担当した千葉工大の今村創平氏が「ときの忘れもの」に連載しているエッセイ(2025.10.29)が詳しい

安藤忠雄氏が手がけた建築を自身で撮影した〈地中美術館〉ほか個人邸の写真(アマナ所蔵)51点、圧巻の展示

〈茨木市文化・子育て複合施設 おにクル〉模型(伊東豊雄建築設計事務所制作)ほか

妹島和世と西沢立衛の両氏による建築家ユニット・SANAAの展示は大判写真と映像作品。前者は、ヴァルター・ニーダーマイヤーによる3点組写真〈Bildraum S240〉(2010、東京都現代美術館蔵)、校舎は、写真家の鈴木久雄氏がSANAAの7作品(金沢21世紀美術館、ロレックスラーニングセンター、ランス・ルーブル美術館、グレイス・ファームズ、荘銀タクト鶴岡、ポッコーニ大学新キャンパス、ラ・サマリテーヌ)を撮影した写真と映像を、本展のために編集した映像作品です。これが初披露となります。

鈴木氏は『El Croquis(エル・クロッキー)』に掲載される建築作品の撮影を40年にわたり担当してきた写真家で、「ひろしま国際建築祭2025」の総合ディレクターを務めた白井良邦氏は、鈴木氏の日本国内での初講演を実現すべく、10月5日に福山市内で行うオープニング・プレミア トークの講師のひとりとして招聘しましたが、鈴木氏が拠点とするスペインからの移動にドクターストップがかかり、オンラインにて数分の出席にとどまりました。

「10年ほど前から、興味をもった建築作品の撮影をプライベートで行なっています。SANAAの写真と映像は、ここ8年ほどのあいだに撮り溜めた未発表作品です。今回「ナイン・ヴィジョンズ」展にあわせて編集しましたが、あと数年かけてつくりこんでいく予定です。尾道にはスタジオ・ムンバイが手がけた〈LOG〉の撮影で訪れたことがあり、日本らしい素晴らしい光景が記憶に残っています。数年ぶりの再訪を楽しみにしていましたが、叶わず、残念です。」(鈴木氏談)

2階ロビー

2階のロビーには、ジョージ・ネルソン〈ココナッツチェア〉やル・コルビュジエ&ピエール・ジャンヌレ&シャルロット・ベリアンによる〈LC1スリングチェア〉などの名作椅子が並べられ、8組の建築家それぞれによるプリツカー建築賞受賞スピーチなどを鑑賞できるようになっています。

坂 茂と山本理顕の両氏の展示は1階にて。

山本氏は、横須賀美術館での「山本理顕展 コミュニティーと建築」(11月9日閉幕)にはなかったコンテンツを展開。「コミュニティーと建築:地域社会圏モデル2025」と題して、MR(Mixed Reality)などを用いた体験型の展示です(山本理顕建築工場監修、京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab制作協力)。

山本理顕作品 展示風景

山本理顕作品 展示風景

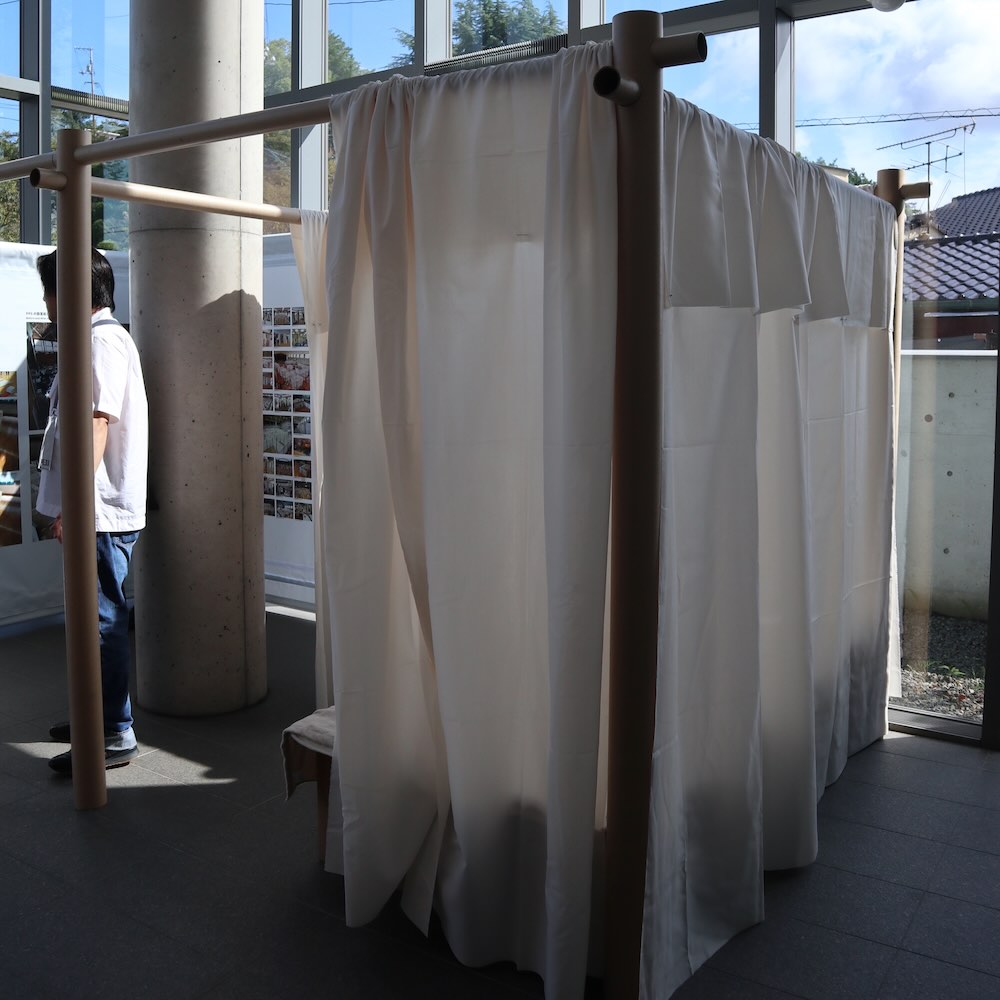

坂 茂氏は、〈SIMOSE〉の全体模型や建築写真のほか、紙の間仕切りシステム(PPS)のモックアップなどを展示。

さらに館外では、阪神・淡路大震災(1995年)の被災者支援のため紙管とビール瓶ケースなどでつくられた仮設住宅の再現展示もあるので、お見逃しなきよう。

坂 茂 展示風景 〈SIMOSE〉模型ほか

PPSのモックアップは展示室の外(画面右奥)

被災地支援・難民支援の現場で活用されているPPS モックアップ(中に簡易ベッドが置かれている)

坂 茂「阪神・淡路大震災被災者のための仮設住宅」再現展示

内観 Photo: Tatsuya Tabii(提供「ひろしま国際建築祭」主催者)

尾道市立美術館から次の目的地〈LOG〉に向かう途中の眺め(画面中央に〈LOG〉を視認できる)

INDEXに戻る

スタジオ・ムンバイが手がけた〈LOG〉にて”「建築の声」を聞く”

左側が〈LOG〉の敷地、1960年代に建設され、一時期は紡績工場の社員寮として仕様されていたこともある

出展建築家:ビジョイ・ジェイン(スタジオ・ムンバイ)

出展作家:UMA/design farm

会場:LOG

見学時の注意事項など詳細

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/architecture-voice-from-log/

〈LOG〉外観

尾道市立美術館から坂を降りて10分ほどの距離にある〈LOG(ログ)〉は、建築家のビジョイ・ジェイン氏が率いるインドの建築設計事務所、スタジオ・ムンバイが改修設計して再生された複合型宿泊施設です(詳細は公式ウェブサイトを参照)。わずか6室の客室(ホテル)のほか、カフェ、ギャラリー、ショップ、プライベートダイニングを内包しています。

「ひろしま国際建築祭2025」では、1階と2階のオープンエリアにおいて、大阪を拠点とする、デザイナーでアートディレクターの原田祐馬氏が率いるUMA/design farm(ユーエムエー・デザインファーム)が特別展示『Architecture Voice from LOG |「建築の声」を聞く』が行われています(一般入場は1階ショップにて受付)。

LOG『Architecture Voice from LOG |「建築の声」を聞く』1階展示風景

LOG『Architecture Voice from LOG |「建築の声」を聞く』1階展示風景

LOG『Architecture Voice from LOG |「建築の声」を聞く』1階展示風景

庭に面した1階展示風景

展示概要

今年から開催される「ひろしま国際建築祭」は、地域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、建築文化を発信するための祭典です。

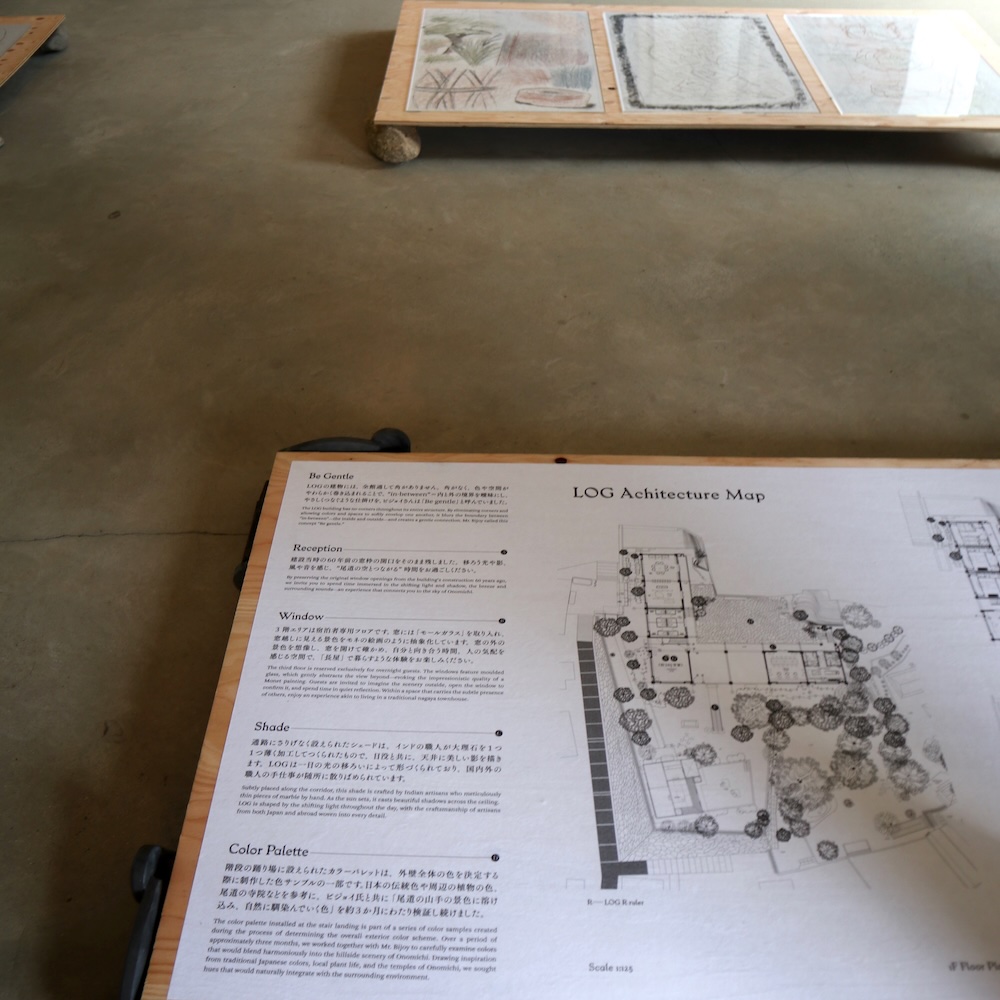

この建築祭開催期間中、LOGを五感で感じてもらうための参加型展示をLOGE UMA/design farmで開催します。LOGの建築にみられる細かなディティールや素材、そこで聞こえる音や色、影など・・・。LOGの建築は季節や時間帯によって、多様な表情をみせます。本展示では参加者がそれらを楽音器やLOGカラーのオリジナルクレヨンなどを使って記録用紙に残し、建築家でスタジオ・ムンバイ代表のビジョイ・ジェインさんがLOGをつくる際に大事にしたこと、それを具現化したLOGのスタッフの思いを追体験するような展示を開催します。(UMA /design farm)

オリジナルクレヨンを使って〈LOG〉館内(一般入場可能エリア)で採取したフロッタージュの例

〈LOG〉を訪れたなら、2階のギャラリーも必見です(利用はスタッフへの声がけが必要)。

一時は取り壊して新築でのホテル建設もありえたという、古いアパートメントが再生へと至る過程の一端をうかがい知ることができます。

建物の再生の過程が記録(記憶)されたギャラリー

スタジオ・ムンバイによる〈LOG〉の模型や、改修設計の際のリサーチの記録や各種資料を見学できる

ギャラリーでの展示は常設で、見学に関してはLOGに要確認(建築展では時間限定での特別公開)

壁や館内の塗装の色を検討した際の記録(記憶)

〈LOG〉内観 2階は人気のカフェスペース

この日はメディア向けにLOGのスタッフから2階ギャラリーの展示に関して説明が行われました。聞くに、この建物の再生には、スタジオ・ムンバイのデザインの力のみならず、事業者およびLOGのスタッフなど関係者が皆、「いい建物にしたい」というベクトルを共有していることがよくわかります。

なお、今回は特別に、通常は宿泊者だけが利用できるライブラリーも取材メディアに公開されました。

〈LOG〉ライブラリー ※宿泊者のみ利用可

〈LOG〉ライブラリー

ライブラリーの窓越しに、〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉の眺め

INDEXに戻る

スキーマ建築計画〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉の後期展示は11月22日から

〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉玄関前からの見上げ

建築家の長坂 常氏がスキーマ建築計画を設立して27年、これまでに手がけたプロジェクトに関連するサンプルやマテリアルが、「OPEN LLOVE HOUSE|尾道『半建築』展」と題した展示で公開されています。

会場となる〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉は、築110年以上の木造家屋を長坂氏が譲り受けて改修し、新たな施設として再生した建物です。再生へ向けてクラウドファンディングも実施されました。

スキーマ建築計画の長坂常氏が「LLOVE HOUSE」プロジェクトのクラファンを開始、”尾道の山手で、大切な風景を「残す」仕組みをつくりたい。”

出展建築家・作家:長坂常+スキーマ建築計画

会場:LLOVE HOUSE ONOMICHI

後期会期:2025年11月22日(土)〜11月30日(日)

詳細

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/llovehouse/

〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉2階「OPEN LLOVE HOUSE|尾道『半建築』展」展示風景

“半建築”は長坂氏が2022年にフィルムアート社から刊行した単著タイトルでもある。新たに刊行予定の書籍に収録されるプロジェクトごとに出力されたペーパーの束が畳の上に積まれている(手にとって閲覧可)

〈ブルーボトルコーヒー 豊洲〉にみられるFRP製テーブルのサンプルか?(形状は「東京都現代美術館 サイン什器・家具」にも似ている)

床の間のしつらえ

〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉2階からの見下ろし

〈LLOVE HOUSE ONOMICHI〉1階で行われたスキーマ建築計画 元スタッフらによる活動報告会の様子(10月5日撮影)

INDEXに戻る

尾道 風景(千光寺新道)

尾道 風景(尾道文学公園付近)

尾道 風景(千光寺新道)

千光寺新道の坂道を降り、次なる会場〈ONOMICHI U2〉を目指します。

SUPPOSE DESIGN OFFICEが海運倉庫を改修した複合商業施設〈ONOMICHI U2〉

〈ONOMICHI U2〉外観

JR山陽本線の線路の下をくぐって国道2号線を右折、JR尾道駅を通過した先に見えてくる同施設は、県営の元海運倉庫を複合商業施設に用途変更(コンバージョン)したもので、建築家の谷尻 誠氏と吉田 愛氏が率いるSUPPOSE DESIGN OFFICEが改修設計を担当しました。2014年3月のオープン以来、人気のスポットとなっています(詳細は施設の公式ウェブサイトを参照)。

「U2」のロゴはUMA/design farmによるデザイン

〈ONOMICHI U2〉内観

「まちの中のちいさなまち」をコンセプトに、ホテル、レストランやカフェ、各種物販店、自転車関連ショップなどを内包

店内 Yard Cafeにて

「ZINE」から見る日本建築のNow and Then

〈ONOMICHI U2〉の東側ポップアップスペースでは、京都・けんちくセンターCoAK(主宰:川勝真一)による『「ZINE」から見る日本建築のNow and Then』が開催されています。建築や都市、まちづくりなどに関するZINE(ジン)や建築家が自費出版した本を紹介するものです。

出展者:けんちくセンターCoAK

会場:ONOMICHI U2 館内

※入場無料(鑑賞パスポート不要)

詳細

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/zine/

『「ZINE」から見る日本建築のNow and Then』会場風景

『「ZINE」から見る日本建築のNow and Then』会場風景

『「ZINE」から見る日本建築のNow and Then』会場風景

けんちくセンターCoAKによるアーキジンズフェア(2024)

建築や都市、まちづくりに関するZine(ジン)や自費出版本を集めて紹介する国内初のジンフェア「アーキジンズ・フェア2024」京都・けんちくセンターCoAKにて開催

INDEXに戻る

中山英之設計”移動型キオスク”〈風景が通り抜けるキオスク(Catch)〉

「ひろしま国際建築祭2025」における「移動型キオスクー小さな建築プロジェクト」の1つ、今回のレポートで紹介する3つめのキオスクは、建築家の中山英之氏が設計したもので、海に面した〈ONOMICHI U2〉の東側デッキに設置されています。作品名は〈風景が通り抜けるキオスク(Catch)〉です。

中山英之〈風景が通り抜けるキオスク(Catch)〉

出展建築家:中山英之(中山英之建築設計事務所)

協賛:モルテン

場所:ONOMICHI U2(東側、館外)

用途:「ひろしま国際建築祭2025」公式グッズ販売(電子マネーのみ対応)

詳細

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/kiosk-project-02/

作品概要:個別の島々だった瀬⼾内が船や橋で結び合わされたように、ふたつの⼩さなキオスクが⼿をつないで、ひとつの場所をつくり出します。キオスクたちは半透明な素材で覆われて、収納されたさまざまな物たちが、⾵景を背景に浮かびます。ふたつのキオスクから⽣まれる場所は、収納された物や道具と、訪れた⼈々や⼦供たちが出会う空間です。透き通った⼤きなスケッチブックを広げて、尾道の海や空に毎⽇違った絵を描き込むような、そんな光景を想像しています。(建築祭公式ウェブサイト 作品ページ「中山氏コメント」より)

中山英之〈風景が通り抜けるキオスク(Catch)〉

INDEXに戻る

高野ユリカ写真展「うつすからだと、うつしの建築」

11月3日で終了していますが、アーケード街・尾道本通り商店街にある、まちなか文化交流館(Bank / 旧三井住友銀行尾道支店)では、写真家の高野ユリカ氏による写真展「うつすからだと、うつしの建築」が行われていました。

高野ユリカ「うつすからだと、うつしの建築」展示風景 ※11月3日で終了

出展作家:高野ユリカ

特別協力:富士フィルムイメージングシステムズ、タテイシ広美社

会場構成:大村高広

グラフィックデザイン:本庄浩剛

映像演出:大高隆則

構造設計:木村友美

会場:まちなか文化交流館(Bank)

会期:2025年10月4日(土)〜11月3日(月・祝)

詳細

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/photographyyurikakono/

撮影場所はいずれも尾道市内(浄土寺、西國寺、旧土堂小学校、林芙美子記念館、明喜庵 [豪商・橋本家別邸内「待庵」うつし])

銀行だった建物の面影が残る、まちなか文化交流館(Bank)

尾道本通り商店街(直進するとJR尾道駅方面に出る)

INDEXに戻る

「ひろしま国際建築祭2025」の会期も約半月。会期中には出展者によるギャラリーツアーなどの関連プログラムが追加で組まれています。最新情報は公式SNS・公式ウェブサイトをチェック!

「ひろしま国際建築祭2025」開催概要

会期:2025年10月4日(土)〜11月30日(日)

出展建築家(*印は故人)・作家:安藤忠雄、石上純也、磯崎 新*、伊東豊雄、川島範久、高野ユリカ、妹島和世(SANAA)、丹下健三*、長坂 常、中山英之、西沢立衛(SANAA)、坂 茂、藤井厚二*、藤本壮介、堀部安嗣、前田圭介、槇 文彦*、山本理顕、VUILD / 秋吉浩気、Clouds Architecture Office、けんちくセンターCoAK、スタジオ・ムンバイ / ビジョイ・ジェイン、UMA /design farm

総合ディレクター:白井良邦(神原・ツネイシ文化財団理事、慶應義塾大学SFC特別招聘教授)

チーフキュレーター:前田尚武(神原・ツネイシ文化財団主任研究員、京都美術工芸大学特任教授)

開催地:広島県福山市、尾道市

福山/神勝寺 禅と庭のミュージアム、ふくやま美術館 (ギャラリー)

尾道/尾道市立美術館、まちなか文化交流館 「Bank」、LLOVE HOUSE ONOMICHI、ONOMICHI U2、LOG

入場料:鑑賞パスポート(福山・尾道共通3日間有効パスポート)

・会場販売 3,000円(税込)

・WEB販売 2,500円(税込)

※高校生以下、障がい者手帳の提示で本人(および介護者1名まで)無料

※「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」を開催する尾道市立美術館のみ単館チケットの販売あり

主催:一般財団法人神原・ツネイシ文化財団

後援:文化庁、広島県、福山市、尾道市、一般社団法人せとうち観光推進機構、一般社団法人広島県観光連盟(HIT)、広島商工会議所、福山商工会議所、尾道商工会議所、一般社団法人日本建築学会、一般社団法人日本建築協会、公益社団法人日本建築家協会、公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、一般社団法人日本建築設計学会、中国新聞社

「ひろしま国際建築祭2025」公式ウェブサイト

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/

公式SNS(最新のイベント情報など発信)

https://x.com/Hiroshima_Arch

https://www.facebook.com/Hiroshima.Architecture.Exhibition/

https://www.instagram.com/hiroshima_arch_exhibition/

▶︎▶︎▶︎ 全体INDEXに戻る

*.神原・ツネイシ文化財団:建築文化を軸にした展覧会、講演会、情報発信等の事業、建築文化を軸にした地域活性化および雇用促進のための事業、地域の建築文化、伝統文化、伝統産業およびまちなみの保全に関する事業などを行うことを目的に、2024年1月30日に広島県福山市に設立された財団

https://kambara-tsuneishi-foundation.jp/

注.本稿では一部で敬称略とした

「ひろしま国際建築祭」レポート 前編・福山編

「ひろしま国際建築祭2025」会場レポート前編:福山 / 神勝寺 禅の庭のミュージアムなど各種展示の見どころ

WACOCA: People, Life, Style.