経管栄養や喀痰吸引などの医療的ケアを必要とするこども(以下、「医療的ケア児」と記載)を育てる家庭の多くが、在宅レスパイト制度を「利用したことがない」──。

宮城県内の障害児・医療的ケア児家庭を対象に行ったアンケート調査から、制度の届きにくさと家族の切実な声が明らかになりました。

本記事では、その調査結果と、見えてきた課題を報告します。

「医療的ケア児」家族の大きな負担

近年、医療技術の進歩を背景に、医療的ケア児は増加の一途をたどっています。

厚生労働省の調査によると、2005年から2021年の16年間でその数は約2倍に増加1しました。

しかし、支援制度の整備は追いついておらず、保護者の負担は依然として大きいのが現状です。

「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査」では、回答者の6割以上が「慢性的な睡眠不足」「自身の体調悪化時にも受診できない」「外出が困難」などに「当てはまる」「まあ当てはまる」と回答しています2。

医療的ケアに日々追われる中で、保護者の生活や健康、社会参加が大きな制約を受けている実態が浮かび上がっています。

こうした極度の負担が、時に悲しい結果を招いてしまうこともあります。

今年1月には、福岡県在住の医療的ケア児を育てる母親が、自身の娘の人工呼吸器を外し、お子さんが亡くなるという痛ましい事件が発生しました3。

このような悲しい出来事を繰り返さないためにも、家族が安心して暮らし続けるための支援が必要です。

医療的ケア児とその家族の生活を支える制度の1つに「在宅レスパイト」があります。

「在宅レスパイト」とは

在宅レスパイトは、在宅で生活する医療的ケア児(者)とその家族を支援する制度で、訪問看護師が自宅に訪問し、一定時間、家族に代わっての医療的ケアを行う仕組みです。

自分のための時間を確保することが困難な医療的ケア児の家族にとって、在宅レスパイトの時間は、失われがちな睡眠時間を取り戻す貴重な機会です。自身の通院や療養に充てることもでき、心身の回復や生活の安定につながります。

また、きょうだい児のいる家庭では、医療的ケア児のケアに集中せざるを得ず、きょうだい児の学校行事への参加や一緒に過ごす時間が犠牲になりがちですが、レスパイトの利用によって、きょうだい児と向き合う時間を確保することができます。

さらに、親の介護など、複数のケアを抱える家庭においては、在宅レスパイトが生活の手詰まりを解消する重要な支えになり得ます。

このように、在宅レスパイトは、単なる「預かり」ではなく、家族の暮らしそのものを支える大切な仕組みです。

「在宅レスパイト」の自治体間格差

近年、在宅レスパイトの重要性が少しずつ認知されており、各自治体でサービスの拡充が進んでいます。東京都内を中心に、利用可能時間を増やしたり、派遣先の範囲を広げる動きが広がってきています。

例えば、東京都台東区では、今年度から利用上限時間が288時間(従来は144時間)に拡大されました4。

福岡県福岡市では、保育所や学校の登下校時・校内活動などにも利用できるよう制度が柔軟化されています5。

一方で、全国的にはまだ整備が追いついていない地域も少なくありません。

在宅レスパイト事業がそもそも存在しない地域もあれば、制度があっても年間で数時間しか利用できない地域もあります。

わたしたちフローレンスが「医療的ケアシッター ナンシー」を展開する宮城県でも、制度自体はあるものの、多くの障害児・医療的ケア児家庭に十分に届いていないのが現状です。

アンケート調査の概要

宮城県在住の障害児・医療的ケア児の家族を対象に、実際の状況や困りごとをお聞きすることを目的に、弊会独自のアンケート調査を実施しました。

(調査概要)

アンケート調査の結果

宮城県で実施したアンケートでは、在宅レスパイト制度が十分に活用されていない現状が明らかになりました。

回答者の約98%が、在宅レスパイトを「一度も使ったことがない」と回答。

また、約9割は、お子さんの状態によって制度の対象外とされていました。

医療的な支援が日常的に必要であるにもかかわらず、制度の要件に一部でも該当しないだけで支援の対象から外れている家庭が多数存在していることが分かります。

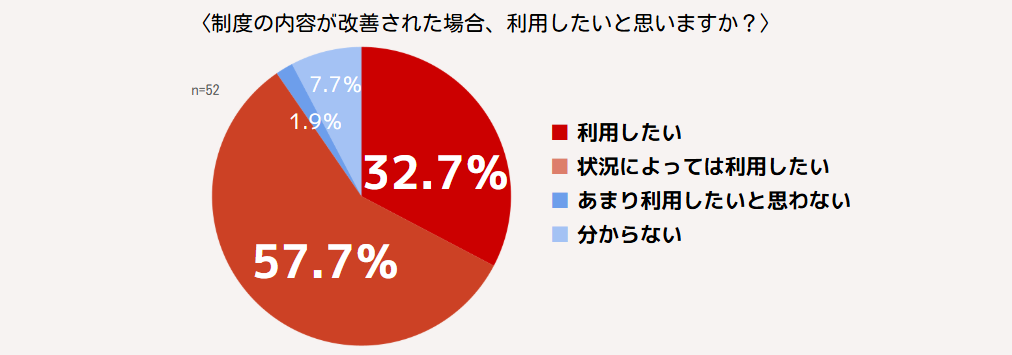

一方で、制度を「使ったことがない」と回答した家庭のうち、約9割が制度の内容が改善されれば利用したいと回答。

「どのような場面で使いたいか」では、回答者の約8割が「保護者自身の通院・療養・休養のために利用したい」と答えました。

この結果は、制度そのものへのニーズが極めて高い一方で、対象要件や運用が実態に合っておらず、必要とする家庭に届いていない現状を示しています。

自由記述欄からは、在宅レスパイトの利用を望む声も多く届きました。

「ショートステイを利用するほどではない数時間のお留守番をしてくれる人がいればいいのにとずっと思っていました。ヘルパーさんは母の在宅時のみ利用可で、お留守番はカニューレ問題でお断りされています。訪看さんも長時間はなかなかお願いできません。在宅レスパイトをぜひ利用したいです。」

「子供が多いので、使えるだけのありとあらゆる支援を駆使しても人手が足りず疲弊してしまう時期があります。頼れるサービスが増えて欲しいです。」

「通院のほかにも、役所での手続きや美容院など、1時間で行って帰ってくるのは難しいことが結構あります。医療的ケアがあっても数時間預かってくれる制度として在宅レスパイトがあれば、と思う場面が多いので、ぜひ対象を拡大してもらいたいです。」

結果から見えてきた課題

アンケート結果より、宮城県の在宅レスパイトに関する2つの課題点が見えてきました。

①支援を受けたくても「対象外」になってしまう家庭

宮城県の在宅レスパイトは、①県内在住、②指定難病や特定疾患に罹患、③その病気を主な要因として常時人工呼吸器を使用 という3つの条件をすべて満たす人のみが対象です6。(2025年10月現在)

そのため、医療的な支援が日常的に必要でも、人工呼吸器を使っていないだけで支援の対象外になる家庭が多数存在しています。

例えば、経口摂取が難しく経管栄養を行っているお子さんや、嚥下機能の障害で吸引が必要なお子さんなどです。

このような「人工呼吸器以外の医療的ケア(経管栄養・吸引など)があるお子さん」がアンケート回答者全体の8割を占めていましたが、現行制度では支援を受けられません。

また、「指定難病や特定疾患」という要件に該当しないため、対象外になっている家庭も多数存在します。

実際、今回のアンケート回答家庭の約6割は「小児慢性特定疾病※」の診断を受けていますが、それだけでは対象にならないのが現状です。

※①慢性に経過する疾病であること ②生命を長期に脅かす疾病であること ③症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること ④長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの7。

一方、他の自治体では「人工呼吸器の使用頻度が常時でない方も対象8」とするなど、より柔軟な運用をしている例もあります。

宮城県の要件は、医療的ケアが必要な多くの家庭を制度の外に置いてしまっているのです。

②必要な時間だけ「休めない」現実

宮城県では、在宅レスパイトの利用時間と回数が、次のように定められています9。

・利用時間は、原則として1月当たり4時間以内※(1時間単位)・利用回数は、年間合計48時間まで複数回の利用が可能※特別の事由により在宅の療養体制が整わない時は、対応できる看護人等がいる場合に限り、月4時間を超えて利用できることもある

つまり、1年で利用できるのはわずか年48時間=月4時間程度。

24時間体制で医療的ケアを続ける家族にとっては、到底十分な休息時間とは言えません。

冒頭でも触れたように、他の自治体では利用時間数を拡大する動きが進んでおり、例えば台東区では年間288時間の利用が可能になりました。

それに比べると、宮城県は6分の1の時間数にとどまっています。

(参考)他自治体の利用可能時間10

せっかく制度があっても、実際に「休める時間」がこれだけでは、家族の負担軽減にはつながりにくいのが現状です。

地域格差を超えて医ケア児家庭の「新しいあたりまえ」を目指す

医療的ケア児を育てる家族を支える仕組みは、いまも十分とは言えません。

なかでも在宅レスパイトは、家族が安心して暮らしを続けるための大切な支えの一つです。

家族が「休むこと」や「自分の時間を持つこと」が、特別ではなく「あたりまえ」のこととして保障される社会を目指したい。

フローレンス仙台支社は、2021年に「医療的ケアシッターナンシー」を開始して以来、看護師による訪問支援に加え、宅食支援や医ケア児家庭向けイベントの開催など多角的な支援11を展開し、行政への提言も重ねてきました。その成果として、2024年には仙台市から要望書への回答があり、支援体制の改善が進みつつあります。

東北地方最大の都市である仙台市においても、医療的ケア児や障害児を取り巻く福祉サービスは十分とは言えず、都市部と地方の子育て格差が顕在化しています。

どこに住んでいても、医療的ケア児とその家族が希望をもって毎日を送れるように。

フローレンスはこれからも、医療的ケア児とその家族に寄り添いながら、「新しいあたりまえ」を目指してしていきます。

【出典】

厚生労働省「医療的ケア児支援センター等の状況について」P2 https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/000995726.pdf厚生労働省「医療的ケアが必要な子どもへの支援体制に関する調査研究」P1 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000589023.pdf

厚生労働省(2020年)「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査報告書」P223 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653544.pdf

読売新聞(2025年7月19日)「「医療的ケア児殺害」母は昼夜問わず介護していた…たんの吸引30分ごと、国や自治体は家族への支援充実を」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20250719-OYTNT50071/

台東区「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業の拡充について」 https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/kaigi/iinkai/jonin/hokenfukushi/kakokeisaibun/070617hoken.files/7-2-8.pdf

福岡市HP「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/shogaijishien/health/syogaij-sien/ikeaji-resupaito.html

宮城県HP「在宅レスパイト事業」(最終閲覧:2025年10月21日)https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/nanbyozaitakurespite.html#a1

厚生労働省「小児慢性特定疾病対策について」P2 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11908000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Boshihokenka/reference01_3.pdf

東京都HP「難病患者在宅レスパイト事業」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/respite,青森県HP「重症難病患者在宅療養支援事業」(最終閲覧:2025年10月21日)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/nanbyo_respite.html,千代田区HP「重症心身障害児等在宅レスパイト事業」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/ko-shogai/goriyo/respite.html

宮城県HP「在宅レスパイト事業」(最終閲覧:2025年9月18日)https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/nanbyozaitakurespite.html#a1

青森県HP「重症難病患者在宅療養支援事業」(最終閲覧:2025年10月21日)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/nanbyo_respite.html ,千代田区HP「重症心身障害児等在宅レスパイト事業」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/ko-shogai/goriyo/respite.html,台東区HP「台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/service/zaitakuresupaito.html,久留米市HP「医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2010fukushi/3030shougaishazaitaku/iryoutekikeajisyazaitakuresupaitojigyou.html,福岡市HP「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について」(最終閲覧:2025年10月21日) https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/shogaijishien/health/syogaij-sien/ikeaji-resupaito.html

WACOCA: People, Life, Style.