![]()

本サイトの日曜コラムですでに書いたように(こちらの記事)、旧香川県立体育館再生委員会が香川県に提出した再生提案は、“建築保存史”のエポックとなる画期的なものだ。現状、香川県の態度は硬く、その提案が現実となる可能性は高いとはいえない。だが、こうした提案をつくるに至ったプロセス自体が今後の建築再生の取り組みにとって意味がある。委員会代表の長田慶太氏に話を聞いてきた。(聞き手:宮沢洋)

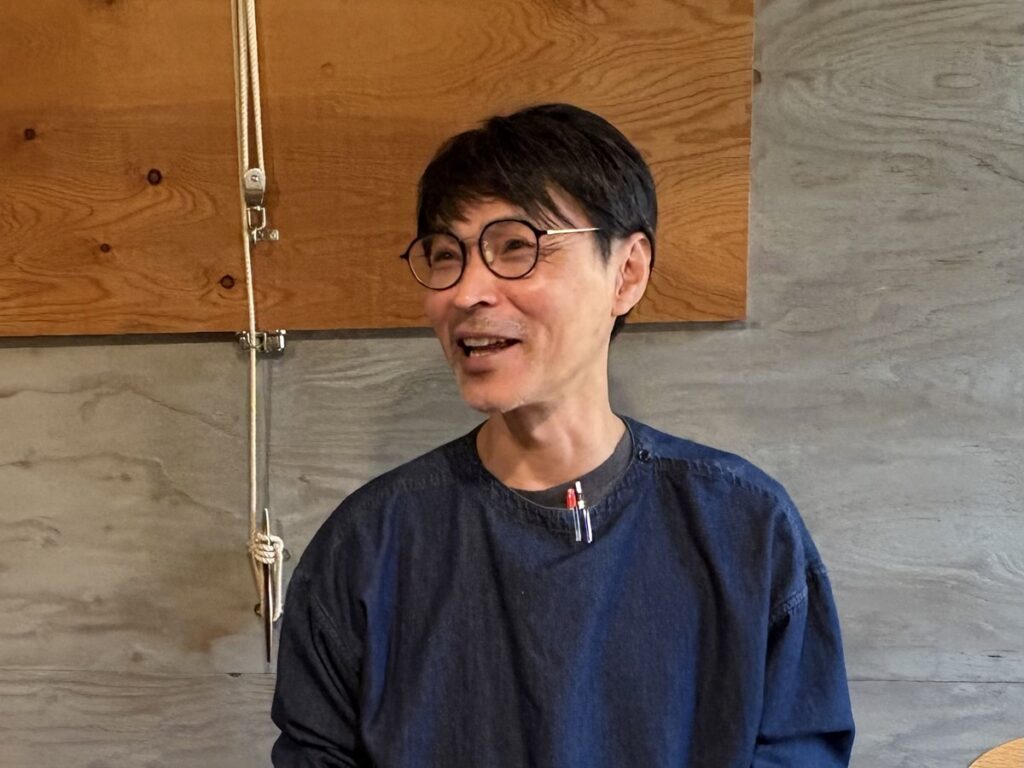

長田慶太(ながたけいた)氏。長田慶太建築要素代表、峰山往来文庫主宰。1975年香川県生まれ。1993年高松第一高等学校卒業。1998年成蹊大学法学部政治学科卒業。帰省後、不二アド入社。設計と現場監督を経て、2003年、長田慶太建築要素設立。高松市都市景観賞受賞2th /日本空間デザイン賞(現)受賞6th [silver award] 2013 [BEST100] 2017 / GOOD DESIGN賞3th [BEST100] 2016 /環境設備デザイン賞BE.2016 /日本建築学会作品選奨2017 / Japan-ness.ポンピドゥーセンター・メッス出展2017 /香川県文化芸術選奨2021 他(写真:特記以外は宮沢洋)

長田慶太(ながたけいた)氏。長田慶太建築要素代表、峰山往来文庫主宰。1975年香川県生まれ。1993年高松第一高等学校卒業。1998年成蹊大学法学部政治学科卒業。帰省後、不二アド入社。設計と現場監督を経て、2003年、長田慶太建築要素設立。高松市都市景観賞受賞2th /日本空間デザイン賞(現)受賞6th [silver award] 2013 [BEST100] 2017 / GOOD DESIGN賞3th [BEST100] 2016 /環境設備デザイン賞BE.2016 /日本建築学会作品選奨2017 / Japan-ness.ポンピドゥーセンター・メッス出展2017 /香川県文化芸術選奨2021 他(写真:特記以外は宮沢洋)

──前職(日経アーキテクチュア)時代はメールでやりとりさせていただきましたが、お会いするのは初めてですよね。

長田慶太(以下同):はい、その節はお世話になりました。

──早速本題に入りますが、長田さんはカワニシノリユキさん(建築家、船の体育館再生の会代表、1978年生まれ)が保存活動の中心になっていた頃はどうされていたのですか。そもそもカワニシさんと面識はあったのですか。

同じ高松を拠点として設計の仕事をしているので昔からよく知っています。彼は僕の3歳下ですね。

カワニシさんが保存運動をしている頃は、ずっと後ろから見ている感じでした。運動に直接関係はしなかったですが、応援はずっとしていました。心の中で「頑張れよ、頑張れよ」と。彼がやってきたことは非常に意義のあったことだと思っています。

──長田さんが活動を引き継ぐことになったのは?

彼が香川県議会の選挙に出て、当選できなかったことで(2023年4月)、僕には彼が行き詰まっているように見えました。彼は本当に意気消沈していました。

翌年(2024年)、旧体育館の構造設計を担当した岡本剛さん(1915~94)が住んでいた家から構造図が見つかり、カワニシさんたちが展覧会を行いました(「沈みゆく船からの手紙 旧香川県立体育館 発見された設計図展」)。その構造図が本当にすごくて、僕は心が震えました。建物のぐっとせり上がっとるところに、筋肉みたいにピアノ線が入っているんですよ。

2024年8月21日~9月17日に高松オルネ4階のオルネアートギャラリーで行われた「沈みゆく船からの手紙 旧香川県立体育館 発見された設計図展」の会場風景(写真:磯達雄)

2024年8月21日~9月17日に高松オルネ4階のオルネアートギャラリーで行われた「沈みゆく船からの手紙 旧香川県立体育館 発見された設計図展」の会場風景(写真:磯達雄)

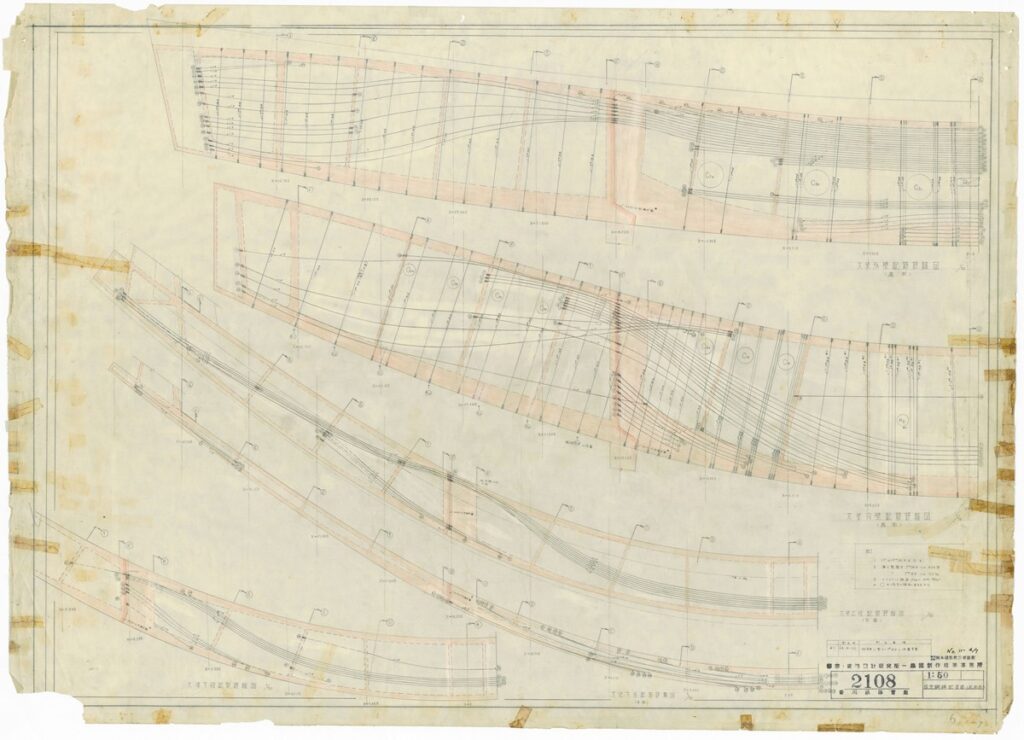

同展で展示された構造家・岡本剛氏(1915~94)による構造図(部分)。本当に筋肉のよう

同展で展示された構造家・岡本剛氏(1915~94)による構造図(部分)。本当に筋肉のよう

上の構造図の全体

上の構造図の全体

展覧会の一環として、建築史家の笠原一人さんなどが参加したトークイベントが開かれました。そこでのカワニシさんが、活動のまとめに入っているように僕には見えたんですね。僕は、岡本剛さんの構造図を見てギアを上げた状態なのに(笑)、あきらめかけている彼を見て、「いやいやまだ解体されるとは決まってないだろう」と思ったわけです。

──BUNGA NETでもリポートしたあの展覧会がきっかけだったんですね。

そう。そこから動き出したんです。それと、その少し前に、もう1つ重要なことがありました。2024年の6月末に、旧体育館の解体費用の予定価格が10億円だと報道されたんです。10年前に、不落になった耐震改修の費用よりも高いのか、と。

──最終的に耐震改修を断念することになった3回目の入札(2014年2月開札)の予定価格は8億1432万円でした。

10億円という数字が出たことで、物事が初めて俎上に乗ったんです。一般の人も、客観的に判断ができるようになった。残せ残せと感情論をぶつけてもしょうがないとわかっていましたから。

──それで、カワニシさんと話をされたということですか。

オレ、ちょっとやってみるわって。

取材後、「こんなに大変なことになるとは思っていなかった」と笑う長田氏

取材後、「こんなに大変なことになるとは思っていなかった」と笑う長田氏

県議会議員を回るも全く相手にされず…

──まずは、何から始めたのですか。

10億円は、議会でまだ可決される前だったので、まずは10億円の妥当性を検討する有識者委員会の設立を目指しました。これまで一度も有識者の会合が開かれたことがないのに、10億円という数字が出てきた。

本当に残すべきか、壊すべきかという議論をちゃんと見える形でしてほしくて、委員会の設立要望を議会に上げることを目指したわけです。これが大変でした。何人もの議員を回ったんですが、全然相手にしてくれない。

──長田さん1人でですか?

はい。最初は県議会の最大派閥を回ったんですけれど、全然ダメで、ようやく話を聞いてくれた立憲・市民派ネットの植田真紀さんにたどり着くまでに数カ月かかりました。

それで2024年12月の議会でようやく植田さんが一般質問に上げてくれたんですけれど、知事は「もう決まっているから」みたいな感じで、さらっと流されました。自分はこれまで一体何をやってきたんだろう、と相当落ち込みました。

──そこまでは孤軍奮闘だったわけですね。その後、あの最強チームはどのようにして生まれたのですか。

2025年7月23日の第1回会見の様子。このときの記事はこちら(写真:磯達雄)

2025年7月23日の第1回会見の様子。このときの記事はこちら(写真:磯達雄)

議会の一般質問は全く効果がなくて、今年(2025年)2月に解体予算が議決されます。僕は、「ここから動かすなら買い取りしかないな」と思ったんんです。

──えっ、私が再生委員会の提案で一番驚いたのは、「県の費用を使わず、買い取って改修する」という点だったのですが、それは仲間を集める前からの前提条件だったんですか!

それまで誰も考えなかったところで、建物を我々が買い取ることができたならば、物事は動くかもしれないな、と。

一般の人が建物の価値をわかりやすく理解するためには、「民間が買い取るほどの価値がある」と示すのが一番いいだろうと思いました。

──それはそうですが、協力者を探すのが余計に大変でしょう。

大手の流通グループを皮切りに、県内の大手企業と言われるところを7社ぐらい回りました。なかなか手応えがなかったのですが、デザイン関係の知人の紹介で乃村工藝社さんとつながりができて突破口が開けました。

──乃村工藝社は高松が発祥なんでしたよね。

実は知らなかったんですよ。その方に「乃村工藝さんは高松が発祥でしょう」って言われときも、「えっ?」って(笑)。江戸時代の話なので、たぶん高松の人もあまり知らないと思います。

乃村工藝社でビジネスプロデュースをやっている方に買い取りの話をしたら、興味を持ってくれました。買い取りは難しいけれど、協力はできるかもしれないと。ちょうど乃村工藝社の中でも、発祥の原点を重視しようという議論をしていたらしいんです。

──乃村工藝社とつながったのがいつごろですか。

県議会が駄目で、いろんな企業を回るなかでたどり着いたのが今年の2月ごろでしたね。

──ということは、そこから5カ月であのチームと提案をつくりあげるわけですね。

<後編>へ続く。(約1週間後の予定)

事務所の入り口にて

事務所の入り口にて

2017年日本建築学会作品選奨を受賞した「宮脇町ぐりんど」。長田氏の事務所から車で10分ほどのところにある

2017年日本建築学会作品選奨を受賞した「宮脇町ぐりんど」。長田氏の事務所から車で10分ほどのところにある

WACOCA: People, Life, Style.