日経サイエンス 2025年12月号

![]()

いまアジアの古人類学がアツい。とりわけ“時の人”となっているのが,これまで実態がよくわかっていなかった「デニソワ人」だ。台湾や日本の国際研究チームは4月,形態的な特徴などから「アジア第4の原人」とみられていた人類化石が,旧人のデニソワ人のものであったとする論文を発表した。すでに報告されていたシベリアとチベットに加えて,遠く離れた台湾でも発見されたことで,デニソワ人の分布域が一気に広がった。謎に包まれていたデニソワ人の正体に迫る手がかりは,化石にわずかに残されていた古代タンパク質にあった。古代DNAを解析できなかった化石でも遺伝情報が得られることが多く,人類進化の研究に革新をもたらす手法として注目を集めている。

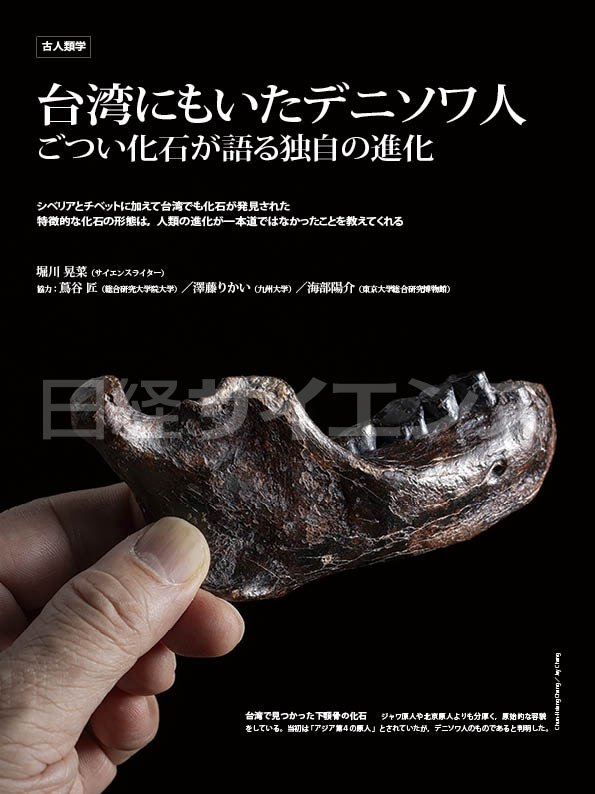

台湾の南西,台湾本島と澎湖諸島に挟まれた澎湖水道の海底からその化石は見つかった。この海域では,ゾウやスイギュウなど多くの動物の化石が,底引き網にかかって水揚げされることが知られており,それらは澎湖動物群と呼ばれている。現在より海面が低く,台湾が大陸と地続きだったころの化石が,海底に数多く眠っている。日台の国際研究チームは2015年,台湾で初となる人類化石を見つけたと発表した。この「澎湖人」の化石(澎湖1号)は,2008年に水揚げされた澎湖動物群の化石の中に紛れていた。形態的な特徴から,研究チームは当初,澎湖人を北京原人,ジャワ原人,フローレス原人に次ぐ,アジア第4の原人と位置づけた。

それから約10年後の2025年4月,研究チームは澎湖人の遺伝情報を解析した結果をScience誌に掲載した。下顎骨の化石から古代タンパク質を抽出し,これまでに解析された人類化石の遺伝情報と比較したところ,旧人のデニソワ人であることを突き止めた。研究チームに参加した東京大学総合研究博物館教授の海部陽介は「澎湖人のあまりにも独特な下顎骨をどう捉えるべきか議論するなか,実は2015年の時点でもデニソワ人と比較はしていた。ただ,当時はデニソワ人の下顎骨がまだ見つかっておらず,さらに詳しく調べる術がなかった。今回,古代タンパク質によってデニソワ人と同定できたことで,この特異的な形態を『原始的』と捉えるより,むしろ『独自の進化』と解釈できるようになった」と語る。

続きは日経サイエンス2025年12月号の誌面をどうぞ

著者

堀川晃菜(ほりかわ・あきな)

日本科学未来館の科学コミュニケーターなどを経てフリーランス。長岡高専で物質工学,東京工業大学で分子生物学を専攻。近著に『みんなはどう思う? 感染症』(くもん出版),共著に『「がん」はどうやって治すのか』(講談社)などがある。

協力

蔦谷匠(つたや・たくみ)

総合研究大学院大学統合進化科学研究センター助教。自然人類学,生物考古学,霊長類学が専門。同位体分析や古代プロテオーム解析からフィールド調査まで幅広く活動している。

澤藤りかい(さわふじ・りかい)

九州大学比較社会文化研究院講師。自然人類学,生物考古学,文化財科学が専門。特に古代DNA,古代タンパク質の分析手法の開発やその応用を得意とする。

海部陽介(かいふ・ようすけ)

東京大学総合研究博物館教授。プロジェクトの開始当初は国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長を務めていた。原人からホモ・サピエンスにいたるアジアの人類史について,多様なアプローチで研究を牽引している。

サイト内の関連記事を読む

人類学/人類進化

キーワードをGoogleで検索する

デニソワ人/古代タンパク質/澎湖人/竜人

WACOCA: People, Life, Style.