本ページをご覧いただきありがとうございます。大仙市文化財課です。

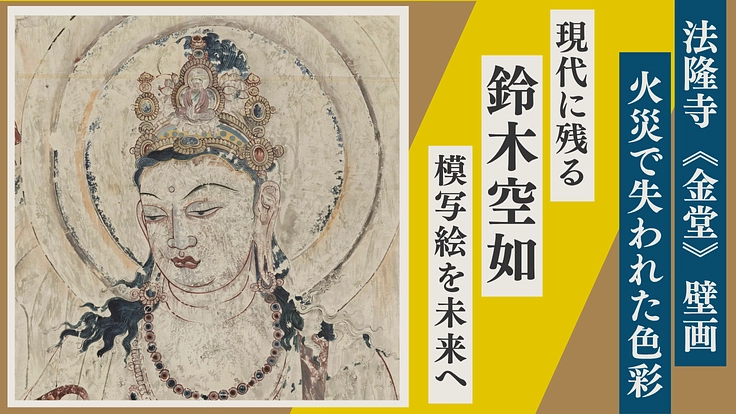

私たちは、仏画家 鈴木空如が大切にした 法隆寺金堂壁画を「次の千年」に伝えたい、そんな思いで鈴木空如筆「法隆寺金堂壁画」の保存と展示のための活動を進めています。

2020年にはクラウドファンディングでご支援を募り、原寸大(縦3メートル)の高精細な複製品を制作し、常設展示が実現。そして2024年には2度目のクラウドファンディングを実施し、展示の難しかった鈴木空如模「法隆寺金堂壁画」第一作12面のうち、4点の表装が実現できました。

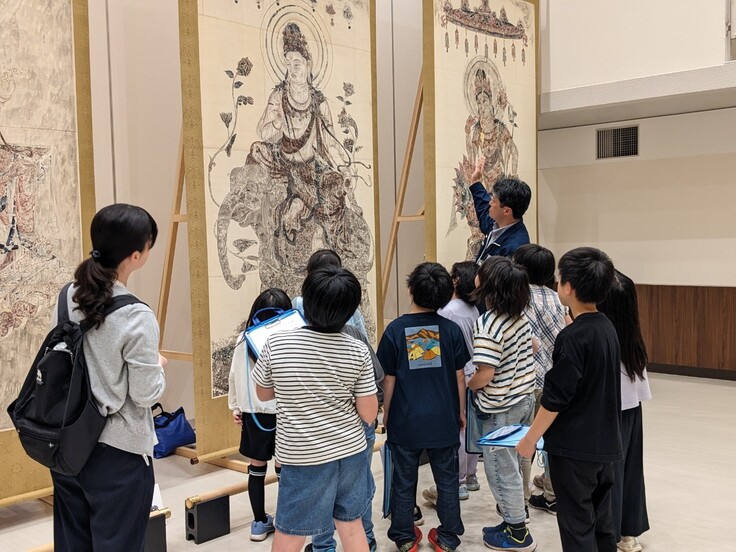

特別展の様子

表装を行った4点については本年5-6月に特別展を実施し、のべ1,239名の方にご来場いただきました。

また同じく5月に実施した「法隆寺と大仙市―鈴木空如が結んだ縁を未来へ―」と題した特別講演会・座談会においては法隆寺管長である古谷正覚氏をはじめとした豪華なゲストの方にご登壇いただき、改めて「法隆寺金堂壁画」保存の重要性や、空如の功績を伝える場を実現できております。

これまでご支援をいただいた方々には、あらためて感謝を申し上げます。また展示にご来場いただいたみなさまからは励まされるご意見もたくさんいただきました。

ご来場いただいたみなさまからのコメント

しかし、第一作の12面のうち、表装が実現したのは現在4面。残りの8面についてはいまだ展示ができる状態ではありません。最終目標である第一作、第三作の毎年公開には道半ばです。

そこで、今回のプロジェクトでは第二弾として、鈴木空如模「法隆寺金堂壁画」第一作12面のうち、新たに2点の表装を目指します。

空如が「法隆寺金堂壁画」を模写した想いは、より多くの人に金堂壁画のすばらしさを知ってもらいたい、そして後世に伝えてほしいというものでした。

空如没後、彼の遺志を継いだ人々の手で、法隆寺金堂壁画のすばらしさが伝えられ、彼の作品の多くも残されていますが、さらに後世に伝えるためには、より広くより多くの人々の応援が必要です。どうぞ皆様も空如の思いに寄り添い、「空如の作品と想いを未来へ繋ぐ」応援団になっていただければ幸いです。

クラウドファンディングへの皆様のご支援を何卒よろしくお願いいたします。

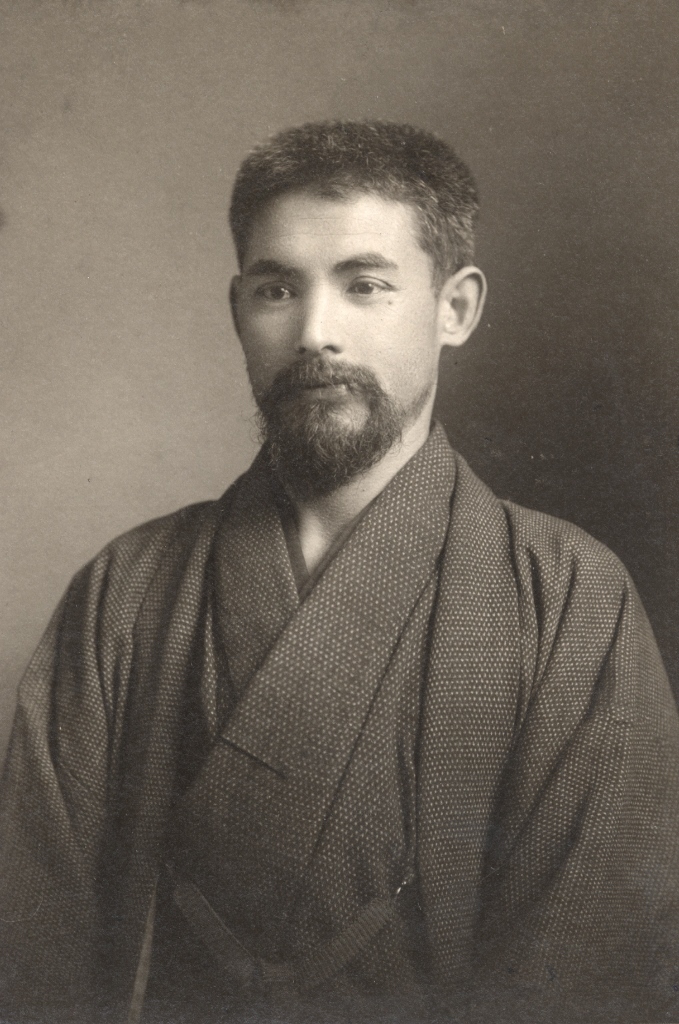

鈴木空如(すずきくうにょ)とは

鈴木空如(本名:久治)は、1873年2月25日に現在の秋田県大仙市太田町の旧家に六人兄妹の末っ子として生まれ、19歳の時に東京美術学校(現東京藝術大学)入学を目指して上京します。

しかし、上京後まもなく日清戦争が勃発し、出征などにより入学が叶わず、上京後6年余りを経た、1898年に東京美術学校日本画選科に入学します。卒業後は仏画研究とその画法の継承に尽力し、同時代の画家たちから「世に隠れたる真の画人」と称された日本画家です。

空如は73歳の生涯のうちに、自身の仏画の他に、5千尊に及ぶ仏画の名品を模写し後世に伝えています。

彼の画業の中で最も大きな功績は、1949年1月の法隆寺金堂の火災前に、外陣壁画の大小12面を原寸大(大壁縦3m×横2.5m、小壁縦3m×横1.5m)で、3組も模写していたことです。いま壁画は炎をかぶり、焼損前の壁画の色を現代の私達は見ることはできません。しかし、空如が残した模写絵によって往時の色を見ることができます。

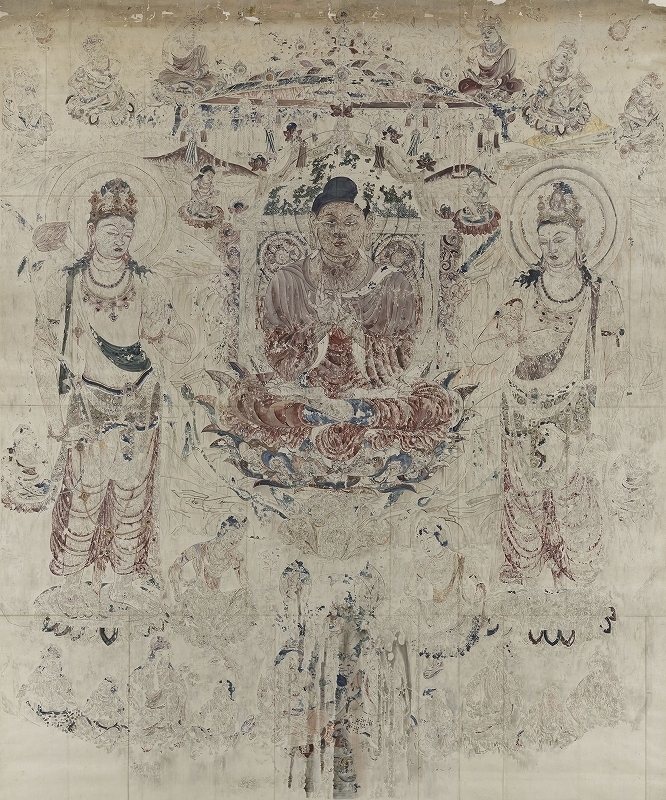

鈴木空如模写 第6号壁「阿弥陀浄土図」(縦3m×横2.5m)

空如の金堂壁画模写絵は、1967年から始まった金堂壁画再現事業で参考にされました。現在、法隆寺金堂で見られる再現壁画はこの時のものです。この事業に参加した日本画家・平山郁夫(元東京藝術大学学長・故人)は、空如の模写絵と出会った日のことを、自身が若き日にトルコのカッパドキア地方のキリスト教壁画の模写の経験から、次のように回想しています。

「暗い金堂の中で、どのような方法で線描きをしたのか、六号壁画をはじめとする大小壁画を、当時としては忠実に、現状模写をしていたのに驚いた。(中略)不便な状況の中で、大変な情熱をもって、一人でこつこつとお堂で模写している姿を想像して、胸が熱くなったものである。私も、日本画を学ぶために多くの模写をしたことがある。だが、すでに完成された模本や原本から、条件の良い、机の上で模写をしたのであって、先月(1966年)までのトルコ、ビザンチン時代の洞窟壁画模写の経験から、鈴木空如先生の情熱が、画面からひしひしと伝わってきた。立派な偉い人がおられるものだと、強い感動を覚えたのを思い出す。」出典:大岸佐吉『信仰の仏画師 鈴木空如』春秋社、1993年。

3作の完成年次と各所蔵者は次のとおりです。

・第一作目 1922年に完成、49歳のとき、大仙市所蔵

・第二作目、1932年に完成、59歳のとき、他法人所蔵

・第三作目、1936年に完成、63歳のとき、大仙市所蔵

プロジェクトを立ち上げたきっかけ

空如は法隆寺金堂壁画を模写することの意味について「本邦最優等の古画にして、世界的珍宝たる絵画を古色幅員そのまま伝模して、真の篤志家に拝せしむる事」と日本で最も優れた古い絵画で、しかも世界的にも珍しい絵画なので古色さらに原寸大で模写し、心ある慈善家に見せたいと述べています。

空如の思いは、多くの人に金堂壁画の素晴らしさを知ってもらいたい、後世に伝えてほしいということだったのです。現在、空如が模写した3組の法隆寺金堂壁画のうち、第一作目と第三作目は大仙市で所蔵しております。しかし、第一作目は未だ表装がされていないため公開が叶わず、現状では第三作目を2年に1度公開するのみに留まっております。

そこで、空如の意志を引き継ぎ、多くの人びとに金堂壁画を素晴らしさを知ってもらう機会を増やすために、第一作目の表装を実現させ、第三作目と交互に毎年公開できるようにしたいと考えています。

第一作目 第10号壁「薬師浄土図」1922年制作

第三作目 第10号壁薬師浄土図」1932年制作

プロジェクトで実現すること

■資金使途:鈴木空如模「法隆寺金堂壁画」第一作12面のうち、次の2点の表装を行います。

■スケジュール:2026年3月上旬までに完了予定

■第一目標金額:200万円

※本プロジェクトは、期日までに集まった支援金額に関わらず当初予定していた規模のプロジェクトを実施します。

第1号壁「釈迦浄土図」(縦3m×横2.5m)

第6号壁「阿弥陀浄土図」(縦3m×横2.5m)

プロジェクトの展望

今回のクラウドファンディングでは6点目までの表装を目指しますが、今後も継続して表装作業を継続する計画です。また空如没後80年となる2026年秋には展覧会の開催を計画しております。

・今後の表装作業(全て第一作目)

2026年 第9号壁「弥勒浄土図」、第10号壁「薬師浄土図」

※ご支援いただきました皆様のお声もお聞きしながら、来年以降も空如作品の表装・修復を進めて参ります。

・展示開催(予定)

2026年秋 鈴木空如没後80年

また、2025年10月からは「鈴木空如の画業とその生涯」と題した講座も開講しており、今後も空如の業績を伝える活動を継続してまいります。

「鈴木空如の画業とその生涯」

大仙市出身で日本画家の鈴木空如。最大の画業は焼損前の法隆寺金堂壁画を原寸大で模写したことです。さらにその生き方は清貧と称され、没後、彼を慕う人々の手で顕彰碑が建立されています。講座では、鈴木空如の画業とその生涯を振り返ります。

【期日・会場】

①2025年10月12日(日) 午後2時~3時30分:はなび・アム

②2025年10月18日(土) 午後2時~3時30分:ドンパル

③2025年11月8日(土) 午後2時~3時30分:大綱交流館

④2025年11月16日(日) 午後2時~3時30分:太田文化プラザ

※いずれのプログラムも同内容となります

【定員・参加費】

定員:各回40人

参加費:無料

【申し込み方法】

電話、ファックス、またはメールで申し込み

電話:0187-88-1119

FAX:0187-88-1921

EMAIL:ot-kouminkan@city.daisen.lg.jp

実行者よりみなさまへ

秋田県 大仙市長/老松 博行(おいまつ ひろゆき)

皆様、こんにちは。秋田県大仙市長の老松博行です。

昨年に引き続き、大仙市出身の日本画家・鈴木空如が模写した秋田県指定有形文化財「鈴木空如筆法隆寺金堂壁画模写及び下絵」の表装を行うためのクラウドファンディングを実施いたします。

空如は、生涯の中で3度にわたり「法隆寺金堂壁画」を原寸大で 模写しています。その作品は、1949年の法隆寺金堂火災の前に模写されたものであり、近年、法隆寺金堂壁画の往時の色彩を今に伝える重要な模写絵として高く評価されております。

今回表装する作品は、1922年に完成した一作目の模写絵です。一作目は、空如自身の金堂壁画研究のために模写したものと考えられており、学術上、東洋絵画における一級の技法を用いた貴重な作例の一つとなっております。

大仙市といたしましては、この一作目の表装修復を着実に進め、すでに修復を終えている三作目と共に広く公開してまいりたいと考えております。

本クラウドファンディングは、市民の皆様はもちろんのこと、全国の皆様、企業の皆様にもご参画いただくことができます。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。

大仙市は2005年3月22日、旧大曲市を中心とする近隣8市町村で合併し誕生した市です。これに先立つ1997年に、生家から旧太田町へ鈴木空如模「法隆寺金堂壁画」12面(第三作目)と同下絵56点が寄贈されました。この寄贈を受けて旧太田町では、収蔵庫と展示できる施設を整備し、継続した顕彰活動が開始され、大仙市へも継承されています。以後、大仙市では特別展を2年に一度開催し、訪れた人びとに法隆寺金堂壁画のすばらしさや、空如の清廉な人となりを紹介し顕彰事業に取組んでおります。

さらに、2011年には生家から空如作品3,500点を取得し、2018年には箱根鈴木家(箱根湯本吉池旅館)から鈴木空如模「法隆寺金堂壁画」12面(第一作目)が寄贈されました。いずれも「空如の作品を公開し多くの人に知ってもらいたい」という所蔵者様と大仙市の思いが重なったことによります。

いま、鈴木空如の画業は美術界で注目を集めつつあります。2014年、仙台市博物館・東京藝術大学大学美術館・新潟県立近代美術館三館合同主催「東日本大震災復興祈念・新潟中越地震復興10年 法隆寺-祈りとかたち」展に出陳、そして、2020年にはコロナ禍で中止となりましたが東京国立博物館「法隆寺金堂壁画と百済観音」展に出陳され、いずれもNHK日曜美術館で大きく取り上げられ、“法隆寺金堂壁画を独力でしかも原寸大で三度も模写した知られざる日本画家”として注目を浴びています。

さらに、昨年2023年は空如生誕150年の年でしたが、期せずして東北歴史博物館「奈良・東北のみほとけ」展に出陳することになり、地元での特別展と合わせて大きな話題となりました。そして、11月には奈良県・法隆寺の聖徳会館において「鈴木空如筆 法隆寺金堂壁画」展を開催し、関西地方では初の公開ということもあり大きな反響を呼びました。

これまでも上記のような取り組みを進めておりますが、今回のプロジェクトは、旧箱根鈴木家本の第一作目が表装されていないことから、今後公開できるよう表装するものです。

このプロジェクトを通して、鈴木空如の画業とその生き方を多くの人に知っていただければ幸いです。

「鈴木空如を顕彰する会」発足の経緯

鈴木空如を顕彰する会は、1966年に設立された「空如画伯顕彰会」(1978年休止)の継承団体で、2020年に新たに設立されました。「空如画伯顕彰会」は空如没後20年を期して顕彰碑の建立と、空如の画業とその生き方を世に広める活動を行うために当時設立されました。鈴木空如を顕彰する会では、「空如画伯顕彰会」の意思を引継ぎ、2020年にはクラウドファンディングにより秋田県内外の多くの方々からご支援を賜り、法隆寺金堂壁画の原寸大高精細レプリカを制作し、空如の故郷にある太田文化プラザに常設展示いたしました。

さらに昨年、鈴木空如生誕150年を迎え、大仙市が主催した奈良県・法隆寺の聖徳会館で開催された特別展の運営協力や、特別番組の制作にも協力いたしました。いま鈴木空如の故郷をはじめ全国で、彼の画業とその生き方に注目が集まっています。

地域の方々からの応援の声

▶空如さんの仏画を見ていると心が落ち着きます。どうかこれからも空如さんのことを将来に伝えていってほしいです。(80代女性)

▶どれだけの苦労をして法隆寺の壁画を模写したのか。想像するだけでもすごいこと。未来に伝えてほしいですね。(50代男性)

▶あの法隆寺の壁画を模写した空如は故郷の誇りです。作品は是非残していってほしい。(40代女性)

法隆寺管長 古谷正覚

法隆寺では、1949(昭和 24)年に火災により焼損した金堂壁画を、焼けた金堂初重の木部とともに大切に保管しております。それらの恒久的な保存と文化財としての活用を検討するべく、法隆寺金堂壁画保存活用委員会を 2015(平成 27)年に立ち上げ、科学的な観点から総合調査を続けております。

秋田県大仙市出身の日本画家・鈴木空如(1873-1946)は、金堂火災前の壁画を原寸大で3度も模写しており、焼損した壁画から往時の色彩を見ることは叶いませんが、空如の模写本で窺うことができることは真に幸いなことです。

この度、大仙市様がクラウドファンディングを活用され、鈴木空如の模写本を後世に伝えようとする取組は、法隆寺にとりましても金堂壁画の価値を世に広めていただける喜ばしい取組であり、また、文化財の保護と継承の意義を世に問う重要な取組であると存じます。表装が成り多くの人に見て貰うことを心から応援して止みません。

日本学士院会員 法隆寺史編纂委員長 東野 治之

火災にあって昔の面影を失った法隆寺金堂壁画は、その美しさ、偉大さで世界に知られた古代仏画の至宝でした。その大作十二面を、明治の末から昭和戦前期にかけて、一人で三回も模写したのが、大仙市出身の日本画家、鈴木空如です。

満足な照明装置もない中でなされた空如の模写は、壁画の色彩を十分に伝えているとは言えませんが、当時の姿を全画面揃って実物大の大きさで見せてくれる、またとない作品です。

特に第一回の模写は、おそらく空如が現地で苦労しながら検討を加えつつ完成させたもので、空如の模写の原点として貴重なだけでなく、失われた法隆寺壁画の初期の記録として、学術上の価値も計り知れないものがあります。これを表具して展覧し、後世に伝えていくことは、空如の模写を守り抜いてきた先人の努力にも応える、大変意義深い事業と思います。

私は法隆寺や壁画の研究に長く携わってきたものとして、今回の企画が成功することを願ってやみません。

▼税制上の優遇措置について

本プロジェクトへの寄附は、大仙市への寄附金扱いとなり、税制上の優遇措置の対象となります。控除を受けるためには、原則、寄附を行った翌年(2026年が対象)の所定の時期(例年2月中旬〜3月中旬頃)に確定申告を行っていただく必要があります。詳しくは管轄税務署、もしくはお住まいの市町村の税務窓口へお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。

※1 寄附をした方の給与収入や家族構成などに応じた控除額の上限がありますのでご注意ください(詳細は国税庁HPを参照)。

※2 法人のご寄附の場合は、寄附金額の全額を損金に算入できます。(詳細は国税庁HPを参照)

▽「寄附金受領証明書」の発行について

①「寄附金受領証明書」のお名前は、「ギフトお届け先」にご登録いただいたお名前となります。ご寄附後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄附時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄附時に入力いただいた宛名と住所に寄附金領収書をお送りさせていただくことになります)のでご注意ください。

②「寄附金受領証明書」は、2026年1月末までに送付いたします。発送予定日を過ぎてもお手元に届かない場合やご紛失された場合は、お手数ですがお問い合わせのうえ、再発行のお手続きをお取りくださいますようお願い申し上げます。なお、領収書の日付は、プロジェクト終了日である2025年12月19日となります。実際に決済を行った日付ではございません。

WACOCA: People, Life, Style.