10月15日、 インドのベンガルールに拠点を置くスタートアップ企業「ライムチャット」。オフィスでは開発者たちが人間のように会話してメッセージをやり取りする人工知能(AI)チャットボットの調整をしている。写真は4月、IT訓練センターが並ぶ肺でラバードで撮影(2025年 ロイター/Rishika Sadam)

[ベンガルール 15日 ロイター] – インドのベンガルールに拠点を置くスタートアップ企業「ライムチャット」。オフィスでは開発者たちが人間のように会話してメッセージをやり取りする人工知能(AI)チャットボットの調整をしている。

同社はカスタマーサービスの仕事をほぼ不要にするという大胆な目標を掲げている。同社によると、生成AIエージェントを導入すれば1カ月当たり1万件の問い合わせを処理するのに必要な人員を80%削減できるという。

「ライムチャットのエージェントをいったん雇えば、二度と人を雇う必要はない」と共同創業者のニキル・グプタ氏(28)はロイターに語った。

安価な労働力と英語力によって、インドは「世界のバックオフィス」となったが、それは時として他国の労働者を犠牲にしてきた。AIシステムが現在、ヘッドセットを着けた卒業生たちが担ってきたテクニカルサポート、顧客対応、データ管理といった業務を吸収しつつあることが、ロイターの調査で明らかになった。

多くの消費者はまだ人間による対応を好むが、それでも企業の人件費の削減と事業規模の拡大を支援するAIスタートアップに対する需要が拡大している。

テクノロジーが定型業務の仕事を脅かしている状況で、インドはブレーキを踏むどころかむしろ加速している。思い切ってAIを導入していけば失業者を吸収する新たな雇用機会が十分に生み出されると見込んでいるのだ。この賭けの結果は、インド国内にとどまらず世界に影響する。AIがもたらす巨大な変化を受け入れれば新興国を飛躍させられるのか、それとも警鐘の事例になり得るのかを試すケースとなる。

世界の対話型AI市場は年間24%成長しており、2030年には410億ドル規模に達すると米コンサルタント会社グランド・ビュー・リサーチは予測している。

インドはGDPの7.5%をITに依存しており、対話型AIの導入に前向きだ。モディ首相は2月の演説で「テクノロジーが理由で仕事が消えるのではない。仕事の性質が変わり、新しい種類の雇用が生まれるのだ」と述べた。

一方で、インドが十分な備えができているかどうかについては、だれもがモディ氏の考え方を共有しているわけではない。元インド政府高官でバース大学開発研究センターの客員教授のサントシュ・メヘロトラ氏は、政府がAIの若年労働力に対する影響の評価を後回しにしていると批判した。

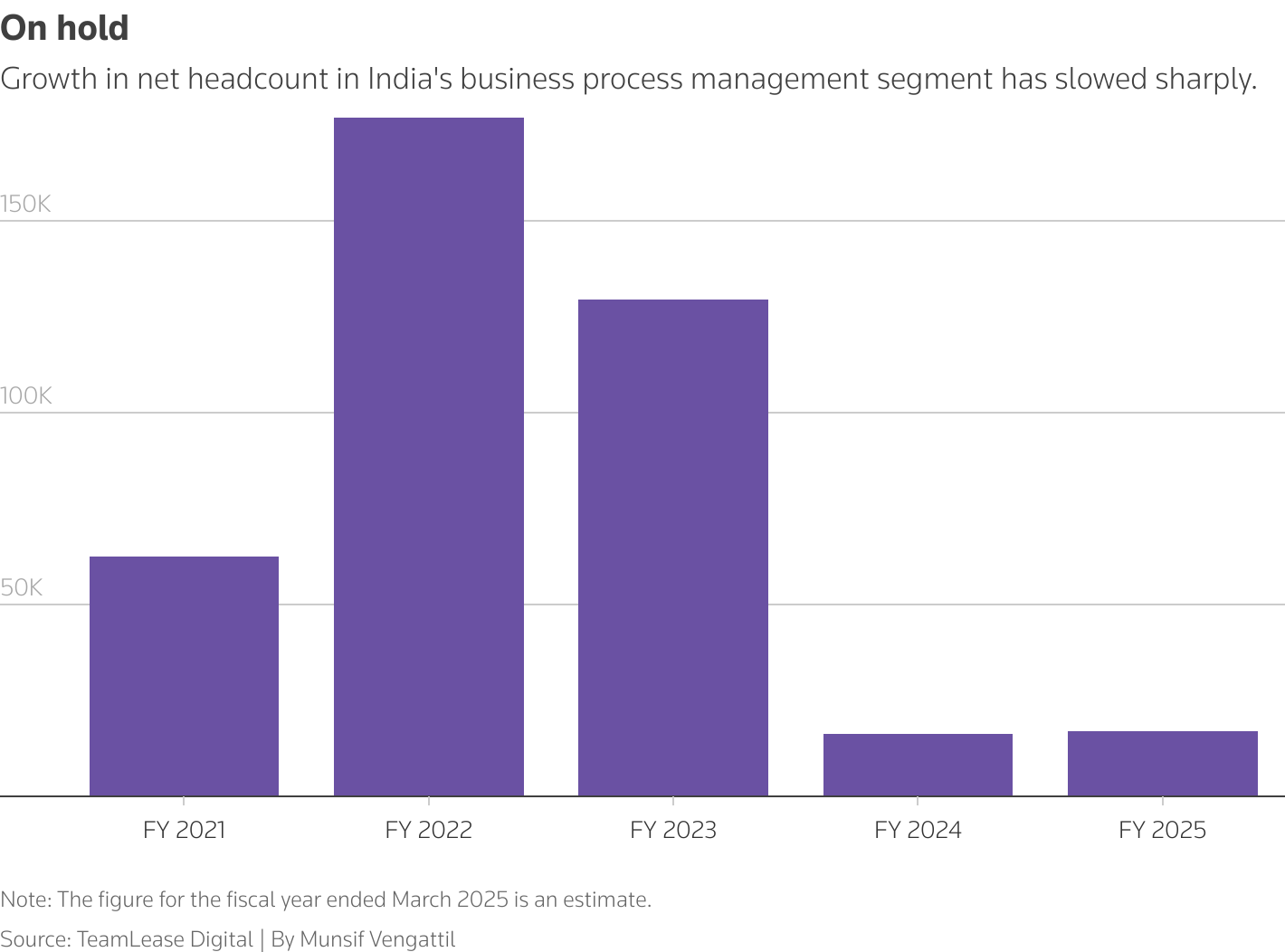

ビジネス・プロセス・マネジメント分野はインド国内でコールセンター、給与計算、データ処理のために165万人を雇用している。人材会社チームリース・デジタルのニーティ・シャルマ最高経営責任者(CEO)によると、AIコーディネーターやプロセスアナリストの需要は増えているが、自動化とデジタル化の進展によって採用数が激減しているという。この分野の人員数ははIT部門の生産全体の5分の1を占めるが、その増加数は過去2年間で年間1万7000人未満にとどまり、2022-23年の13万人、21-22年の17万7000人から減少している。

インドのIT省と労働省、首相府はコメント要請に応じなかった。

A bar chart shows a sharp slowdown in hiring in India’s business process management segment.

A bar chart shows a sharp slowdown in hiring in India’s business process management segment.

<自動化ゴールドラッシュ>

インドのIT業界の見通しを曇らせている要因には、AI以外にも米国の関税、米議員が提案した外国アウトソーシング利用企業に対する25%課税、専門技能を持つ外国人労働者向けの米入国査証(ビザ)「H―1B」に対するトランプ大統領の10万ドルの新規手数料などがある。

米投資銀行ジェフリーズは9月、インドのコールセンターの収益がAI導入のために今後5年間で50%減、他のバックオフィス業務で約35%減になると予測した。

こうした事情は世界のアウトソーシング市場の52%を占めているインドにとって、短期的に雇用喪失をもたらすだろう。

インドのパーソナルケアブランドのママアースを傘下に持つホサナ・コンシューマー(HONA.NS), opens new tabの製造分析責任者のヴィプル・マヘシュワリ氏は、AIチャットボットの主な魅力が拡張性にあると語った。「優れた顧客対応はわれわれにとって死活問題だ。だが顧客対応チームを無限に拡大できるだろうか。絶対にできない」

ママアースが使うチャットボットは注文追跡のような単純な対応を超えて、妊娠中の顧客に適した製品を提案するような問い合わせや、怒っている顧客に対する対応も可能だという。

しかし、AI導入競争は企業にとって常にスムーズに運ぶとは限らない。

スウェーデンのフィンテック企業クラルナは昨年、チャットボットで数千人を削減したが、同社のCEOは今年9月、「今は軌道修正をしている」とロイターに語った。現在はコスト削減ではなく製品改善にAIを活用しているという。

国際会計監査法人アーンスト・アンド・ヤング(EY)が24年8月に1000人のインド消費者を対象とした調査によると、62%がAIの推奨に影響されて購買しており、世界平均の30%を上回った。それでも78%が人のサポートのあるオンラインプラットフォームを好んでいると答えており、EYは「人とのつながりに対する欲求がまだ強い」と指摘した。

一方でライムチャットの共同創業者グプタ氏は、十分に訓練を受けたAIエージェントは人間より迅速に問題を解決できると主張する。多くの標準的なチャットボットは怒った顧客に出会うと人間に会話を引き継ぐが「ネガティブな反応に対応するだけの極めて少数の人間が必要になるだけだ」という。

<ジャバからAIへ>

インドのテックブームは1990年代から2000年代にかけて、地方から都市に大規模移住を促した。ベンガルールのような都市はアウトソーシング拠点となり、タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)(TCS.NS), opens new tab、インフォシス(INFY.NS), opens new tab、ウィプロ(WIPR.NS), opens new tabといった国内企業が世界的な有力企業に成長した。

こうした拡大はハイデラバード近郊のアミールペット地区に及び、大卒者がIT技能を学びテック産業に就職するのに必要な卒業証書を獲得するために訓練センターに通った。こうしたセンターはこれまで、マイクロソフト・オフィスや記者が4月に訪れた際には、AI研修に重点が移っていた。

米サンマイクロシステムズの共同創業者でベンチャー投資家のヴィノッド・コースラ氏は先月、スタートアップ創業者たちとの討論会でインドの未来に厳しい見解を示した。「ITサービスは全て今後5年で置き換えられる。相当な混乱が起きるだろう」

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab

WACOCA: People, Life, Style.