2016年に徳島県で始まったデュアルスクール制度が注目を集めています。県外在住の小中学生を対象にした制度で、都心など現在暮らす地域に住民票を残したまま、徳島の学校に通えるというもの。参加する子どもたちは、徳島県内の学校に通いながら、地域での暮らしと交流を体験できます。間もなく10年を迎えるこの取り組みは、徳島県だけにとどまらず、他の自治体へと徐々に広がりを見せています。徳島県でデュアルスクール制度が生まれた経緯や背景を取材しました。<後編「兵庫→徳島へ「デュアルスクール」を経て家族全員で移住決断 「もう一つの学校」との出会いで子どもも成長【体験記】」に続く>

【マンガ】夫が漁師に、古民家をフルリノベ…移住ライフを描いたマンガを試し読み(全37枚)

MENU

個人の切実な悩みからスタート

区域外就学制度を活用して手続きを簡略化

初回の受け入れ期間は2週間限定に

里帰り出産や親の介護のための利用も

個人の切実な悩みからスタート

徳島県出身でITベンチャー企業を経営する吉田基晴さんの発想をきっかけに始まったというデュアルスクール制度。吉田さんは東京で起業後、2012年に出身地の徳島県美波町にサテライトオフィスを開設、1カ月の半分を美波町で暮らす生活となりました。ここに不満を抱いたのが家族だったといいます。当時は長女が小学1年生、長男は幼稚園の年少でした。

「私も子どもたちと過ごす時間が減ってしまったのは寂しかったですし、妻からも“あなたばかり2拠点生活ができてずるい”と言われたんです。学齢期になると、学期中に長期間学校を休むことが難しく、かといって移住というのも現実的ではありませんでした。ワーケーションや2拠点生活をしたいと思っている大人の中には、自分のような困り事を抱えている層が一定数いるのではと考え、思いついたのが、都会と地方の学校の行き来ができるデュアルスクールの構想でした」(吉田さん)

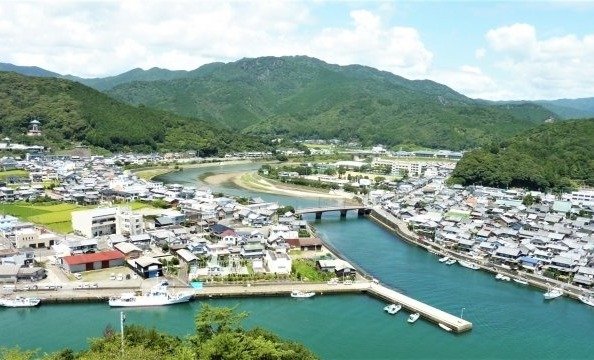

徳島県南部・美波町日和佐の街並み。アカウミガメの産卵地として知られる大浜海岸がある。

区域外就学制度を活用して手続きを簡略化

吉田さんが仕事の関係でつながりのあった徳島県の職員らにこの話をしたところ、面白そうだということになり、さっそく制度化に向けての検討が始まりました。目をつけたのが「区域外就学」の制度。希望の部活動が学区内の学校にないため、隣の学区の学校に入りたい子や、いじめなどを理由に他地域の学校を希望する子などが利用してきた制度です。調べてみると、デュアルスクールにも使えることが分かりました。区域外就学制度であれば、保護者が行う行政手続きも本来の転校に比べて簡素化することができます。

次のページへ制度上は可能でも現実的な課題に直面

著者 開く閉じる

フリーランス記者

宮本さおり

地方紙記者として勤務後、5年間、シカゴにて育児と家事に専念。帰国後フリーランスの記者に。子育て、教育分野を多く取材。『AERA』や東洋経済オンラインの連載『大学受験のリアル』を執筆中。2019年、親子のための中等教育研究所を設立。「東洋経済オンラインアワード2020」ソーシャルインパクト賞受賞。著書に『中学受験のリアル』(集英社インターナショナル)、共著に『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド 親と子のギャップをうめる』(笠間書院、大楽眞衣子編著)などがある。

WACOCA: People, Life, Style.