3 ドイツの中小企業海外展開支援体制・日本との違い

3-(2)商工会議所

● ドイツ在外商工会議所(The German Chambers of Commerce Abroad, For the economy – worldwide on site)

出典)ドイツ在外商工会議所ホームページ https://www.dihk.de/en

(アクセス:2025年10月1日)

同会議所のホームページから業務内容を抜粋すると以下の通りである(2025年9月時点)

ドイツ在外商工会議所(DIHK)は、海外事業の設立または拡大を希望する世界中のドイツ企業に対し、助言、支援、そして代理活動を行っています。ドイツ在外商工会議所はドイツの対外貿易促進機関です。

ドイツ在外商工会議所のネットワークは、二国間在外商工会議所、ドイツ企業の代表団および代表事務所で構成され、世界中のドイツ企業に対し、助言、支援、代理活動を行っています。

ドイツ在外商工会議所は、企業が海外の新規市場に参入し、海外事業を設立または拡大するのを支援します。市場分析、適切なパートナー探し、会社設立のサポートを提供します。また、税務・法務に関する幅広い問題に対応する法務・税務情報とサポートも提供しています。さらに、海外企業向けの簿記サービス、出展者・来場者の獲得、広告・広報、関連情報提供など、見本市関連サービスも提供しています。

ドイツと世界をつなぐ:

ドイツ在外商工会議所とドイツ国内79の商工会議所(IHK)との緊密な連携により、ビジネスコミュニティーのニーズを把握しています。ビジネスニーズには、専門家が現地で直接対応し、市場志向のソリューションでお答えします。ドイツ商工会議所(IHK)では、各国・地域の特別イベントを企画・実施し、それぞれのドイツ在外商工会議所と共同で企画・実施しています。

力強い国際経済のための専門知識:

ドイツ在外商工会議所の使命と任務は、ドイツの対外貿易と、活力があり、繁栄し、開かれたドイツ国際経済の促進です。そのため、ドイツ在外商工会議所はネットワークを調整し、継続的に発展させています。世界各地の詳細情報と連絡先は、www.ahk.de/enをご覧ください。

ハイライト、多くのデータ、そして在外ドイツ商工会議所の活動に関する興味深い情報は、年次報告書に掲載されています。

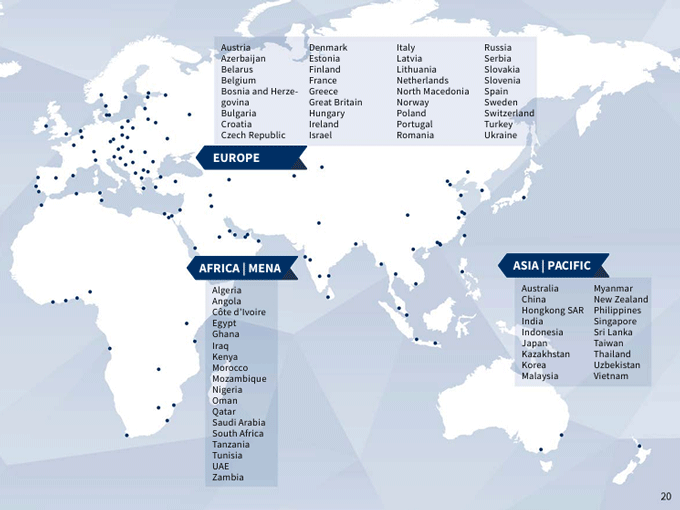

図表)ドイツ在外商工会議所が設置されている地点(世界150カ所)

出典)ドイツ在外商工会議所ホームページ https://www.dihk.de/en

(アクセス:2025年10月1日)

● 在日ドイツ商工会議所

輸出促進プログラム:在日ドイツ商工会議所は、ドイツ連邦経済・気候保護省の助成措置・プログラム・促進政策を通じて、日本市場への輸出を目指すドイツ企業、特に中小企業の支援を行っている。

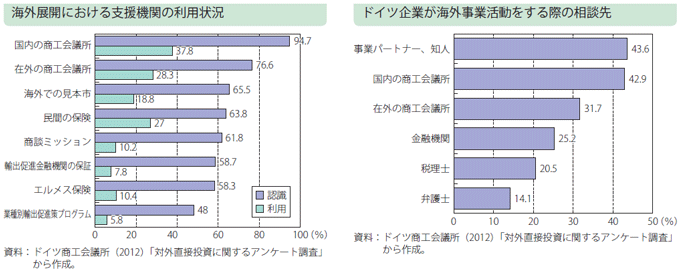

ドイツ企業が海外展開しようとする際には、まずドイツ国内の最寄りの商工会議所に相談することがわかっている。

ドイツでは法律に基づき、商工会議所に強制加入であるため、会費を納入する会員企業の期待に応えようと必死で努力している。だが、良い仕事をする商工会議所もあれば、そうでない会議所もある。そういう会議所からは会員が撤退し、人気のある会議所に移っていく。会費を納めたのに、大したサービスを受けられなかった企業は、法律による強制加入制度自体を批判する。

会員数の減少に悩む日本の商工会議所の中には、ドイツの強制加入制度をうらやましいという人もいるが、会員に十分な対価を返さないといけないので、そう容易なことではない。

出典)通商白書2012

以前、駐日ドイツ商工会議所のマンフレッド・ホフマン特別代表に在外ドイツ商工会議所の活動についてインタビューしたことがあるので、その内容を以下に挙げておく。

在日ドイツ商工会議所には、以下の3つの機能がある。

1 会員企業約400社への支援 - 商工会議所の伝統的業務

2 コンサルティング業務 - 企業負担で企業のために行う業務

3 対外経済政策 - 日本における経済部門のドイツ代表処という公的性格

経済エネルギー省からの委託で実施。

日本に進出するドイツ企業を支援する業務は、上記「2 コンサルティング業務」である。ドイツ企業は、在日商工会議所にコンサルティングフィーを払い、商工会議所は、コンサルティングビジネスとして日本への進出をサポートする。

日本の場合と比較すると、

日本:ジェトロ、県の在外事務所

無償で公的サービスとして日本企業の外国進出をサポート

ドイツ:在外商工会議所

有償で、コンサルティングビジネスとして、顧客が対価を払いさえすれば、可能な限りのサポートを行う

コンサルティングフィーをもらってビジネスとして実施するのであるから、お金を払いさえすれば、顧客の要求にきめ細かく対応する

具体的なサポート内容としては、以下のようなサービスがある。

1 日本で代理店を探している → 候補リストを送る

2 日本で支店を作りたい → 日本での必要な手続きを送り、弁護士を紹介

3 日本市場の情報が欲しい → 個々の分野の専門家を紹介

4 日本に輸出したい → ターゲットとなる日本企業を1社ずつ当たる

5 日本に工場を作りたい → 立地候補地、必要な手続き等に関する情報を送る

例えば、ドイツ企業が、日本で代理店や購入先を探している場合、極端なことを言えば、お金さえ払えば、商工会議所が候補となる企業を何社かピックアップしてくれ、ドイツ企業は、訪日して、商工会議所の案内に従って、後について、各企業を訪問し、話を聞いて、取引先を決めることができる。訪日滞在期間が数日で決定可能である。

まったく見知らぬ国に行って、まったく何も事情がわからないところからスタートして、長い時間と大変な労力をかけて、やっと取引先を見つける大変さに比べれば、高いコンサルティングフィーを払うとはいえ、商工会議所のきめ細かいサービスは、ドイツ企業にとって、日本進出の多いなる助力になっている。

マンフレッド・ホフマン特別代表は、「費用負担の原則」を強調した。すなわち、「公共的活動部分はドイツの公費で賄われ、企業の利益につながる活動は企業が負担する」とのことである。

在日ドイツ商工会議所は、問い合わせを含め、年間、約1000件近い案件を扱っている。隠れたチャンピオンの日本への進出もサポートしてきた。

一方、日本企業からの問い合わせは何もない。日本企業がドイツを訪問してドイツ企業を視察しても、面白かった、で終わってしまう。観光気分で企業訪問をする。日本企業が外国に無関心なことが最大の不満であると強調していた。

このインタビューを終えて、筆者は、以下のような所感を持った。

ホフマン代表が指摘するように、日本とドイツの中小企業の決定的な差は、グローバル化しているか、そうでないかである。ドイツの出生率は日本よりも低く、人口減少・少子高齢化の影響で国内市場は縮小している。そのため生き残るためには外国に進出しなければならないとして、中小企業も必死で努力している。

ドイツでは、中小企業が外国に進出しようと考えると、まず地元の商工会議所に相談に行くことが明らかになっている。すると、直ちに在外の商工会議所を紹介される。

在外商工会議所の手厚く、きめ細かいサービスが、力の弱い中小企業であっても、外国への進出を可能にし、「隠れたチャンピオン」を産み出すことにつながっている。

ドイツでは、企業は法律に基づき強制的に商工会議所に加盟し、会費を払わなければならない。このため、会員企業からの圧力もあり、会員企業の売上げを上げるために、商工会議所は活発な活動を行っている。

ドイツの産業クラスターが極めてうまくいった背景には、商工会議所による長い活動の積み重ねがあった。ドイツの産業クラスターは、特定地域の特定産業を対象にしているが、その活動内容は、ほぼ商工会議所の活動内容を真似るところからスタートしている。

経済振興公社は、「投資・貿易」という名称が付いている機関が多いことからわかるように、主に、①外国からの自州への投資誘致と②自州内企業による外国への進出(主に外国の展示会への出展支援、外国の取引候補企業の紹介)である。外国に事務所がある国に進出しようとする企業は、現地の担当者がついて、手厚い支援を受けられる。

商工会議所は、ドイツ国内の最寄り商工会議所に相談に行くと、すぐに進出先の商工会議所を紹介してくれる。

日本でいえば、県に相談に行くと、県の海外駐在所がある国に進出する場合には、その駐在所を紹介してくれる。各地方のジェトロ地方センターに相談に行くと、進出先のジェトロを紹介してくれる、というイメージである。

展示会出展は一部の経済振興公社が実施しており、商工会議所が実施しているという話はあまり聞かない。支援内容に質的な差はあまりないように思える。

3-(3)日本的な支援のあり方を考える

日本の中小企業の海外進出に対する支援の不足部分や強い部分について考えてみたい。

日本の公的支援は、ドイツと比べると、かなり弱い。ドイツは、人員、資金、体制、海外事務所の数、人間の能力、海外体験等、全ての面において、日本をはるかに凌駕している。

だが日本にも強い部分がある。日本には総合商社がある。総合商社にとって、「儲かる」と判断した中小企業の海外進出は、手続き、政府との交渉、土地の入手などなどほぼ全てを代用する。中小企業は、ただ海外でのものづくりをうまくするにはどうすればいいか、だけに専念すればよい。

一方で、中小企業が現地で稼働し始めれば、全ての取引を総合商社が担い、総合商社が人を派遣するなど、実質上の子会社化になる。

日本には地方に中小商社があり、地元中小企業の海外進出の支援を行う。身近でなじみの人に援助してもらうことも可能である。

ドイツの支援方法をそのまま日本に取り込むというのも無理がある。日本はドイツに比べて圧倒的な物量で負けているので、ピンポイントで、強力な牽引役の人を見つけ、その人に全面的に頼ることが日本的だろう。彼らを導く指導者を見つけ、ずっと長期にわたって全面的に面倒を見てもらうのである。ドイツは、圧倒的な物量と組織力によりサポートしているが、日本は、個人の力量に全面依存するというやり方である。

例えば、次のような例がある。甲州ワインプロジェクトは、英国在住で、ワイン業界の世界的権威である「マスター・オブ・ワイン」の資格を持つリーン・シェリフ氏をコンサルタントに迎え、平成21年度に世界のワイン情報の発信地であるロンドンにおけるプロモーションを開始。当時欧州は日本食ブームだったので、日本食に合う日本のワインという宣伝文句で、欧州市場の開拓はほぼこの人の信用と力量に全面依存してきた。

もし日本にも、在外ドイツ商工会議所のような、コンサルティングフィーを払って海外進出をサポートしてくれる機関があったとして、果たして日本の中小企業はそこにお金を払って利用するだろうかという疑問がある。系列下では、親企業から図面をもらい、技術は無償で教えてもらい、作った製品は全て買い上げてくれる。こうしたやり方に慣れた中小企業は、コンサルティングフィーを払ってまで、販路開拓をするだろうか、それよりも、依然として、系列下で、ものづくりを続けるのではないだろうか。

ドイツの海外への販路開拓は、ドイツらしいやり方と言える。

(以下、続く)

WACOCA: People, Life, Style.