2025年4月13日から10月13日までの開催となった大阪・関西万博こと「2025年日本国際博覧会」。皆さんは訪問しただろうか? JBpressオートグラフ編集長・鈴木文彦は、開催前から複数回、会場を訪れている。

このページでは、オーストラリアパビリオンという、すでに動画も記事も世の中に大量にある人気パビリオンを、万博全体についても振り返りながら紹介したい。

大屋根リングの上から見たオーストラリアパビリオン

大屋根リングの上から見たオーストラリアパビリオン

多様性の多様性

もはや万博会期もカウントダウンというタイミングで、私は、とある縁からオーストラリアパビリオンを訪れる機会を得た。

ここJBpressオートグラフで報じる機会は結局今日までなかったけれど、実は、これまで何度か仕事で万博を訪れている。しかし、オーストラリアパビリオンはこの時が初訪問だった。そしてこのオーストラリアパビリオンを訪れたことで、今回の万博への、ある種の結論めいたものを発見した。

見慣れたこの景色も見納めかとおもうと感慨深い

見慣れたこの景色も見納めかとおもうと感慨深い

今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。このテーマのもとでなされる様々な展示やイベントを経験して、そして昨今の様々な世界情勢や……いや、そもそも万博というのは最初からそういうものなのかもしれないけれど「多様性」についてあらためて考えることは少なくなかった。

多様性というのも多様だ。地球の生態系を大きく捉えて、人類もそのなかで1つのニッチを占める生物種にすぎない、という大局的な視点もあるし、もう少し人間中心に、人間にとって都合のいい多様性を考える場合もある。

その人間にしても、人種、性、文化、共同体、生活する場所、貧富などで様々に違い、同じ人間はふたりといない、というあたりまでは比較的容易に多様化してしまう。しかし人間は、一日で万博を回り切ることなんてできないように、いっぺんにそんなにたくさんの情報を処理できない。

だから、多様性によってフリーズしてしまわないように、一旦、多様性を棚上げして、世界の認識を単純化して生きている……はずが、いつの間にかその単純な世界が本物の世界であるかのように錯覚し、そのなかで閉塞していく。

だからときどき、万博のようなイベントを開催して、多様性を思い出そうとするのではないだろうか?

オーストラリアパビリオンで体験できるもの

それにしたってオーストラリア大陸は広く、多様だ。その陸地面積はおよそ760万平方キロメートル。インドの倍以上広い。1606年にオランダ人探検家が発見し、以降、ヨーロッパ人がこの地の主要な人種となり、中国を中心としたアジア人が合流していったというけれど、アボリジナル・ピープルなどとも呼ばれることがあった先住の人類は、この地にどんなに短くてもそれまでの4万年は住んでいたというし、その言語だけでも250種類以上あったという。他の地では絶滅してしまった有袋類が、周囲を海に囲まれたオーストラリア大陸では現在も生態系のなかで重要な役割を果たし、鳥類、爬虫類、両生類のなかにもオーストラリアにしかいないものが大量にいる。

オーストラリアパビリオンの入口には有袋類のセレブ・カンガルーの像がある

オーストラリアパビリオンの入口には有袋類のセレブ・カンガルーの像がある

現在、すっかり私の家族の一員になったセキセイインコも元をたどればオーストラリアの鳥だし、魚類に至ってはオーストラリアの水域に生息する4,400種超のうち、9割は固有種なのだそうだ。

こちらはエミュー像。フラミンゴでもダチョウでもありません

こちらはエミュー像。フラミンゴでもダチョウでもありません

果たしてこの多様性をどうやって一個のパビリオンで表現するのか?

パビリオン前にはユーカリが植えられている

パビリオン前にはユーカリが植えられている

建物を覆う白い貝殻のような外装は、ユーカリの花をモチーフにしているのだという。実はオーストラリアに広く育つこの木は、現時点で900近い種があることがわかっているのだそうで、その多様性をパビリオンはライトアップによって表現する。

こちらは公式のイメージ画像

こちらは公式のイメージ画像

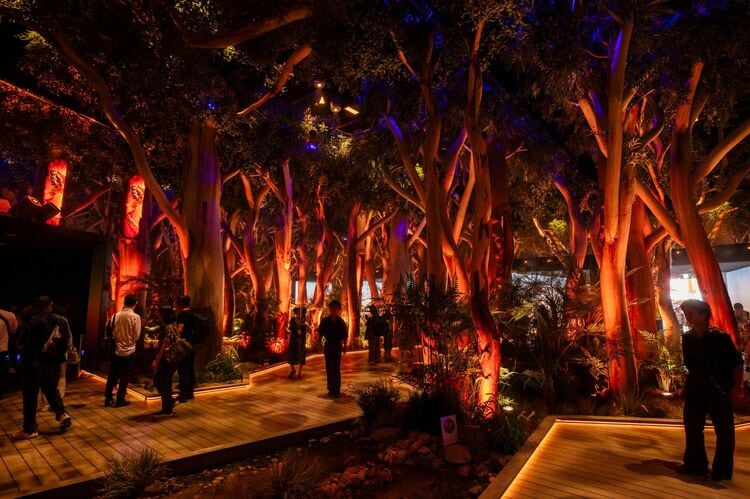

パビリオンに入ってすぐに体験できるのは、このユーカリの木々の間を歩くブッシュウォークの疑似体験。温度や湿度、香りまで再現されたこの人工のユーカリ林は、当然、作り物なのだけれど、一気にどこか遠い場所に来たような気分にさせてくれる。

木々のうろにはオーストラリアの動物たちの動画が流れている

木々のうろにはオーストラリアの動物たちの動画が流れている

そこから続くのが、星空。南半球の星空とオーストラリア大陸の先住の人々がその星々の輝きに何を見ていたのかが映像とともに説明される。個人的には、この通路のようなちょっとした展示が一番、印象的だった。

先住の人々にとって重要な星座だったという「エミュー座」。単に星をつないだ星座ではなく、天の川の暗い部分(暗黒星雲)も含めてエミューに見えるという星座だという。このエミュー座の動きがエミューの繁殖行動と連動したものとして理解され、空と大地のつながりを物語ったのだとか……

先住の人々にとって重要な星座だったという「エミュー座」。単に星をつないだ星座ではなく、天の川の暗い部分(暗黒星雲)も含めてエミューに見えるという星座だという。このエミュー座の動きがエミューの繁殖行動と連動したものとして理解され、空と大地のつながりを物語ったのだとか……

そして、その先は多様なモニターに囲まれた部屋で美しい海の世界を体験できる。

フロアに立ってモニターを見ているだけと言えばそれまでなのだけれど、巧みな没入型演出で、平衡感覚を失うほどに引き込まれた。

と、一般客が楽しめる室内の展示は以上なのだけれど、短時間ながらにすっかり旅した気分にしてもらえる展示で、人気の理由がよく理解できた。

屋外に出ると、ディジュリドゥというオーストラリアの伝統楽器をベースとしたディジェリボーンに、フェイスベース、マジックパイプなど、初めて目にする楽器をあやつり、そこにエレクトロニクスを組み合わせたミュージシャン・チュプル(Tjupurru)とエフィク・ズルフィカル(Efiq Zulfiqar)というインドネシアでも活躍する音楽、グラフィックデザインのアーティストとのコラボレーションによるライブが開催されていた。

右がチュプルで左がエフィク・ズルフィカル

右がチュプルで左がエフィク・ズルフィカル

これは私の世代的な感覚を多く含んだ表現だけれど、かつてロンドンを中心に流行したブレイクビーツ、特にビッグビートの匂いを感じるノンジャンル気味の音楽は、10月になってもまだ夏の匂いを感じる開放的なパビリオン前のステージでは、クラブカルチャーというよりラウンジミュージック的なテイストを帯びて爽快だ。合間に入るオーストラリア文化の伝統と交流を熱っぽく、しかし説教臭くなく語るチュプルのMCも巧みで、もはやここが日本の大阪の万博会場であるというリアリティはすっかりなくして、私はいま世界のどこか遠くに来ているのだ、という気持ちになっていた。

万博全体の中でも人気だというオーストラリア発祥のお菓子「ラミントン」。スポンジにチョコレートソースをコーティングし、乾燥ココナッツをまぶしている。CAFE KOKOというステージがあるエリアの売店で購入し、食べながらステージのイベントを楽しめる

万博全体の中でも人気だというオーストラリア発祥のお菓子「ラミントン」。スポンジにチョコレートソースをコーティングし、乾燥ココナッツをまぶしている。CAFE KOKOというステージがあるエリアの売店で購入し、食べながらステージのイベントを楽しめる

オーストラリアパビリオンの一般公開されているスペースは、そういうことで、特に重厚長大な説明があるわけでもなく、短い時間で誰もが体験として理解できるオーストラリアのプレゼンテーションになっていた。

食事関係も評判がいい。左下が「クロコダイルロール」。使われているのはワニの尾の肉とのこと。まったくクセがない爽やかなテイスト。その隣がビーフブリスケットバーガー。フレンチフライは万博内のフレンチフライのなかでも好評価の常連。奥の紙コップに入っているのはフラットホワイトというエスプレッソにスチームミルクを注いだオーストラリア発祥のコーヒー。右はシャルドネの白ワインとオーストラリアを代表するブドウ、シラーズの赤ワイン。万博内の食事としては価格が程よいのも魅力のひとつ。2021年、オーストラリア・プロフェッショナル・シェフ・オブ・ザ・イヤーに選ばれたアンドリュー・バラードがエグゼクティブシェフとして監修している

食事関係も評判がいい。左下が「クロコダイルロール」。使われているのはワニの尾の肉とのこと。まったくクセがない爽やかなテイスト。その隣がビーフブリスケットバーガー。フレンチフライは万博内のフレンチフライのなかでも好評価の常連。奥の紙コップに入っているのはフラットホワイトというエスプレッソにスチームミルクを注いだオーストラリア発祥のコーヒー。右はシャルドネの白ワインとオーストラリアを代表するブドウ、シラーズの赤ワイン。万博内の食事としては価格が程よいのも魅力のひとつ。2021年、オーストラリア・プロフェッショナル・シェフ・オブ・ザ・イヤーに選ばれたアンドリュー・バラードがエグゼクティブシェフとして監修している

反省とデザイン

これら、一般客が楽しめるエリアは、オーストラリアが万博会場で占めるスペースのごく一部に過ぎないという。パビリオンの奥側には、他のパビリオンと比べても広いスペースが確保されていて、オーストラリア文化、経済、政治、環境といったテーマに即した会議や商談、会食、プレゼンテーションが行える場になっているのだそうだ。

私は、そこを体験したわけではないけれど、複数の取材経験者の話と、今回の一般公開展示の体験とを組み合わせて判断すると、どうやらヨーロッパ人が到来する以前のオーストラリアの環境と、その環境とともに長年暮らしてきた人々のライフスタイルへのあらためての注目が、今回、オーストラリアが万博で発信したいもののなかで大きなウエイトを占めているらしいことがうかがえた。

こちらは出会えたらラッキーなオーストラリアパビリオンのマスコット、KOKO

こちらは出会えたらラッキーなオーストラリアパビリオンのマスコット、KOKO

やや暗い話になって恐縮だけれど、オーストラリアにおいて先住の人類は長らく、主にヨーロッパから来た外来人たちに同じ人間とみなされていなかった。彼らが公式に市民権を得たのは1967年のことだ。それまでには数多くの生命と文化が失われた。オーストラリア政府が、その不当な扱いを正式に謝罪したのは2008年とごく最近のことだ。そうした歴史への反省はあるのだろう。

ただ、それだけが、今回、オーストラリアが万博パビリオンにてオーストラリアに長く続いていた暮らしや文化を発信した動機ではないのではないかと感じた。

農耕に適した植物が少なく、家畜に適した動物もいなかったというオーストラリアは人間が生きていくのに必ずしも優しい環境ではなかったようだ。先住の人々が見上げたエミュー座がある空は、そんな彼らの暮らしを支える地図であり、カレンダーだった、という話が「スカイ・カントリー」では語られていた。空の動きと地上の動きとはつながっているととらえ、自分と祖先ともつながったものだと考えていたのだそうだ。それはつまり、自分と世界とのつながりを感じ、人間も、コアラやユーカリなどとともに、連綿と続く地球のよくできたシステムの一部とみなして暮らしていたということだろう。

私たち人間はいま、いつの間にやら世界の理解を単純化しすぎたことで、どうやらそのシステムに大きなダメージを与えてしまい、そのしっぺ返しをくらっているらしいこと、人間の現在の生活が、どうやらこの地球において持続的なものではないらしいことに気づきはじめている。そして、自らの手で自らの命運を断つことを大いに恐れている。

そうなってようやく、自分たちが長らくきちんと向き合ってこなかった人間の生き方のなかに、この恐怖を克服するすべがあったのではないか? と考えるようになったのではないだろうか。

訪れる前は、せっかくだからもう長いこと愛しているオーストラリアのワインの話をしようかとおもっていた。しかし、オーストラリアパビリオンを体験してみると、観光や食など、個別具体的なオーストラリアの話題は、それぞれの記事に任せればいいと考えるようになった。

むしろ、こうして半年間の会期を終える万博から、私たちは単純に「楽しかった」だけではない「いのち輝く未来社会のデザイン」へのひとりひとりの現時点での解答を出してみるのがいいのではないか、とおもっている。

私は、意識の持ち方がちょっと変わった。私の肩に乗って「カワイイ!」と叫ぶ我が家のセキセイインコに「お前の飼い主は俺だぞ」と小さな価値観を押し付けるのは慎しんで、彼女のライフスタイルをより観察してみることにした。

WACOCA: People, Life, Style.