2025年9月24~25日にかけて「第4回ドローンサミット」が開催された。ドローンの社会実装には、制度整備、持続可能なビジネスモデルの形成、そして社会受容性が不可欠だ。ドローンサミットではこれらの目的を達成するために各自治体で行われている優れた取り組みを発信する。今回は自動車産業や航空宇宙産業の国内有数の集積地である愛知県の名古屋市・ポートメッセなごやを舞台に行われた。

9月24日の開会式では主催した愛知県、経済産業省、国土交通省の代表者が挨拶。愛知県の大村秀章知事は、愛知県におけるドローンをはじめとした空モビリティの取り組みについて以下のように説明し、期待を示した。

主催として挨拶に臨んだ大村秀章愛知県知事

主催として挨拶に臨んだ大村秀章愛知県知事

大村知事:愛知県は自動車や航空宇宙産業の数多くの拠点があり、その技術を活かせる優秀な人材が揃っているため、次世代空モビリティ産業の拠点として、大きなポテンシャルを有していると考えます。2023年5月から次世代空モビリティ関連企業と連携し「あいちモビリティイノベーションプロジェクト 空と道がつながる愛知モデル2030」を立ち上げて、ドローンや空飛ぶクルマの社会実装に向けて官民連携を進めています。

愛知県三河地方では離島間や河川上空を利用したドローンによる物資輸送の実証を行っており、技術についてはめどが付きつつあります。あとはビジネスモデルの形成が課題ですので、引き続き、しっかりやっていきたい。

経済産業省の竹内真二政務官は「ドローンや空飛ぶクルマの運航管理技術の開発を進めています。経済安全保障上の課題に対応しつつ、ドローン産業の発展に貢献したい」、国土交通省の吉井章政務官は「ドローンの技術と取り巻く状況を踏まえて、制度の見直しや環境整備を迅速かつ継続的に行っていく」と、それぞれの省庁の姿勢を説明した。

Prodroneの機体を前に記念撮影に応じる主催者や来賓

Prodroneの機体を前に記念撮影に応じる主催者や来賓

ここからは愛知県にゆかりのある企業を中心に、第4回ドローンサミットでの展示を振り返る。

Prodrone

9月24日、屋外の会場で水空ドローンの飛行デモを実施した。補助金などを通じてスタートアップの研究を支援する政府の事業・SBIR制度を活用し、KDDI総合研究所と開発を進めている。河川や港湾の状態監視保全を実現することを目標としており、機体の大きな特徴が「着水」と「水中ドローンの搭載」だ。つまり、水上の目的地まで飛行して着水。その後、機体に搭載されている水中ドローンを発進させ、海中の状態をリアルタイムで観察する。戸谷俊介社長は本機を使うメリットを力説する。

戸谷社長:船を出したり、ダイバーをアサインしたりするのに合計で数十万円のコストがかかります。また、水難人身事故のリスクもあります。水空ドローンを使用すれば、コストやリスクの削減につなげられ、安全に、効率的に点検などの作業が行えます。マーケットも幅広く、定置網の養殖場や海底耕耘(こううん:海底の泥や砂をかき混ぜる作業のこと)後の点検が考えられます。また現在は防衛省と協力し、機雷の掃海作業の実証実験を進めています。海上自衛隊のダイバーの方の負担を減らすことに寄与できると考えます。

水空ドローンについて解説する戸谷氏

水空ドローンについて解説する戸谷氏

地上での準備を終えた水空ドローンが離陸すると、ただちにすぐそばの海上へ進出。そのまま降下し着水した。波にたゆたう姿は非常に安定している。その後機体は海上を走行しはじめた。着水するだけでなく、移動も可能な構造になっている。飛行はバッテリーを多く消費するが、水上移動はそれよりも節約が可能。そこでなるべく早く着水し、水上を移動して目的地に行くという運用を想定する。水中カメラの映像もクリアだ。

戸谷氏は「日本にもドローンメーカーが出てきており、力を合わせて日本製を広げていきたい。技術も国際競争力も高めていきたい」と今後の抱負を語った。

飛行する水空ドローン。ペイロードとして水中ドローンを搭載している

飛行する水空ドローン。ペイロードとして水中ドローンを搭載している

水空ドローンが着水し、水上を走行する

水空ドローンが着水し、水上を走行する

デモに登場した水空ドローン。フロートの後部にはスクリューを搭載する

デモに登場した水空ドローン。フロートの後部にはスクリューを搭載する

高速で移動できるヘリコプター型ドローンも登場。農薬散布機「田助人」としても販売される

高速で移動できるヘリコプター型ドローンも登場。農薬散布機「田助人」としても販売される

スピーカーやライトなどを搭載するレスキュードローンも開発している

スピーカーやライトなどを搭載するレスキュードローンも開発している

Prodroneは空と道がつながる愛知モデル2030で、「SORA-MICHI」という機体を開発している。最大離陸重量は140kg。タイヤを備え地上走行も視野に入れていたことから、登場時には「空飛ぶ軽トラ」というキャッチコピーもあった。

今回、開発途中の機体が初公開された。ヘリコプター型のボディを持ち、すでにペイロード50kg、航続距離50㎞をクリアし、累計23時間以上の飛行実績を持つ。機体軽量化、そして振動を減らすため、水冷ヴァンケル(ロータリー)エンジンを採用した。今後は本機のテストを続けつつ、通常のピストンエンジンを使用してシリーズハイブリッド方式による電動駆動も検討したいという。

空と道がつながる愛知モデル2030ブースの目玉展示となったSORA-MICHIの機体

空と道がつながる愛知モデル2030ブースの目玉展示となったSORA-MICHIの機体

三菱重工業

愛知県名古屋市南部の拠点で開発を進める、200kgを積載して200㎞を飛行するハイブリッド方式の「中型無人機」を展示した。ヤマハ発動機と共同で研究に取り組む本機は、計画の中型とはいえ機体の長さは6m程度。離着陸地点へはトラックを使って輸送する。

本機で想定するユースケースには、災害時の物資輸送がある。大きなペイロードを活かして小型ドローンとは比較にならないほど効率的に多くの物資を輸送するのだ。平時においては現在ヘリコプターを使用するケースが多い山間部の工事での資材輸送を代替する役割も考えられている。

機体の操縦は基本的には飛行ルートを事前に設計したうえで自律飛行となる。だが、マルチコプター方式を採用したことで、操縦の容易さも兼ね合わせた。不測の事態には手動操縦にも対応できる。2025年5月に初浮上してからも飛行試験を進め、飛行時間は順調に伸長しているという。

中型無人機の大きなボディは会場の中でひときわ目立っていた

中型無人機の大きなボディは会場の中でひときわ目立っていた

SkyDrive

空飛ぶクルマを開発するSkyDriveは、ドローン事業の分社化を発表。2025年7月に新たに誕生した「AlterSky」は、ドローンを活用した物流やショーを手掛けていく方針だ。12月からは北海道占冠村の「星野リゾート トマム」でドローンショーの定期公演を実施する。

第4回ドローンサミットでは物流ドローンに関する展示や飛行デモを行った。展示・デモに使用されたのは、SkyDrive時代に開発した物流ドローン。人間が一度に運べるのは40~50kg。また、場所によってはクレーンやヘリコプターでの輸送が難しい場合もある。

本機では1日2tの荷物運搬を行い、山間部での物資輸送を効率化・省人化することを狙う。ちなみに、能登半島地震でも陸上自衛隊と共同で現地の被災状況確認などにあたった実績を持つ。

ブースに展示された物流ドローン。アイシンのブースでは燃料電池発電機も出品された

ブースに展示された物流ドローン。アイシンのブースでは燃料電池発電機も出品された

9月25日に行われた飛行デモでは共同で出展した自動車部品メーカー・アイシンが開発する水素燃料発電機とコラボ。山間部に設けた飛行ルートの中継地点に水素燃料発電機を運ぶという想定で、物流ドローンが水素燃料発電機を模した10kg程度の物資を運んだ。AlterSky担当者は今回の取り組みの狙いを説明した。

AlterSky担当者:AlterSkyはほぼ毎日、日本全国どこかの工事現場や山間部で、重量物運搬をしています。そういった場合、バッテリーの充電環境整備は非常に重要です。今回、水素燃料発電機がドローンでも運搬できる様子を皆さんにご覧いただきました。ドローンのバッテリーもこれで充電できるので、現場の稼働効率性を上げるのに非常に相性がいいということを理解いただければと思っています。

水素燃料発電機に見立てた物資を吊り下げて飛行する物流ドローン

水素燃料発電機に見立てた物資を吊り下げて飛行する物流ドローン

ROBOZ

会場内にもデモ飛行できるスペースが設けられ、様々な事業者がデモを行った。その中でも、最近注目を集める屋内ドローンショーを実施したのがROBOZだ。10機のドローンが色とりどりに変化しながら編隊飛行する姿は、多くの人々に新鮮に映っていたようだ。ROBOZのブースにはショー用の機体が吊り下げられ、明るい雰囲気。ドローン事業者だけでなく、イベント関連企業なども興味を示し、機体購入に向けた商談が行われていた。

会場内では各種の電波が飛び交いショーの実施には困難な環境だったが、無事に成功

会場内では各種の電波が飛び交いショーの実施には困難な環境だったが、無事に成功

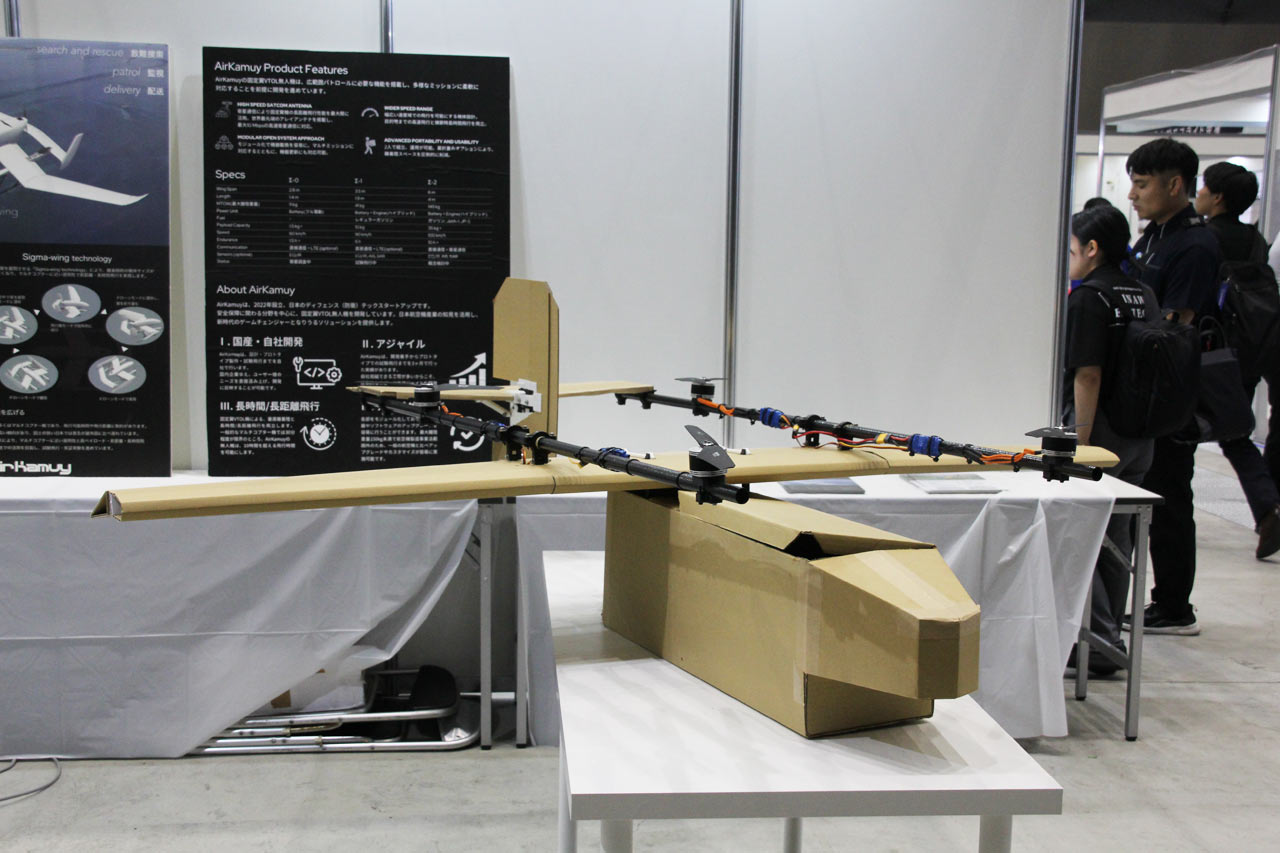

2022年に設立したディフェンステックスタートアップ・AirKamuyは段ボール製のVTOLを展示

2022年に設立したディフェンステックスタートアップ・AirKamuyは段ボール製のVTOLを展示

ホビーユースの出展も見られた。PYCは屋内デモでドローンサッカーを実演

ホビーユースの出展も見られた。PYCは屋内デモでドローンサッカーを実演

JUAVAC ドローン エキスパート アカデミー名古屋校を運営するエアロテックのブースでは、システムファイブが協力し最新のDJI機体などについてアピールしていた

JUAVAC ドローン エキスパート アカデミー名古屋校を運営するエアロテックのブースでは、システムファイブが協力し最新のDJI機体などについてアピールしていた

岐阜県の白銀技研が開発する空飛ぶクルマ「Beedol」。となりの三菱重工業のブースにも大きなドローンが並び、来場者の関心を集めた

岐阜県の白銀技研が開発する空飛ぶクルマ「Beedol」。となりの三菱重工業のブースにも大きなドローンが並び、来場者の関心を集めた

各自治体のドローンに関する取り組みがパネル展示された

各自治体のドローンに関する取り組みがパネル展示された

官や一部の民間では関心の高い次世代空モビリティだが、東海地方においても知名度はさほど高くない。そんな折に、東海地方のドローンや空飛ぶクルマの事業者が一堂に会するイベントとなり、地元での関心は高かったようだ。

ドローンの機体の出展は多かったものの、ドローンで実施可能なサービスに関する展示・出展はやや少なかった印象。「ものづくり」の地での開催なので、まずは機体から関心を高めてもらうのは間違いではないが、あくまでドローンはサービスを実施するための「デバイス」に過ぎない。東海地方からも優秀なサービサーが登場することに期待したい。

WACOCA: People, Life, Style.